艺术指导;蒋利平

箫:金晓丹

扬琴:徐萱

二 胡: 管梦蝶

琵 琶:高皓文、葛娟

毕业于南京艺术学院,自幼受朱建华、王文才两位先生启蒙开始学习竹笛,随后师从于江苏省戏剧学校王洪波、赵书敏先生学习竹笛演奏;南京艺术学院蔡敬民教授学习竹笛演奏;上海音乐学院戴树红教授学习琴箫、洞箫、江南丝竹文曲及古琴演奏;上海电影乐团罗守诚先生学习无伴奏笛箫演奏;江苏省昆剧院孙建安先生昆曲演奏。

现任:

中国民族管弦乐学会会员

中国音乐家协会竹笛学会会员

中国民族管弦乐学会竹笛学会理事

北京乐器学会笛箫专业委员会理事

中国民族管弦乐学会竹笛学会社会考级考官

江苏省竹笛学会理事

上海笛文化研究学会理事

昆山琼花民乐团副团长

曾获中国民族管弦乐学会举办的第五届北京竹笛邀请赛首届北京箫邀请赛金奖

2023年新加坡南洋国际音乐大赛华乐重奏小合奏组金奖

江苏民间小调上启《诗经》、《楚辞》,中承汉乐府,经唐宋而至明清发扬光大,流传下来不少优秀作品,比如《八段锦》、《四季游春》、《孟姜女》、《绣荷包》及《茉莉花》等,至今仍广为传唱。作为一种人民群众休息、娱乐、庆典时演唱的民歌,其内容十分广泛,表现手法丰富细腻,具有浓郁的江南特色。

江苏民间小调分为吟唱调、谣曲、时调三类,其中的谣曲又分为诉苦歌、情歌和生活歌曲等,常用于日常生活场景,比吟唱调成熟。大家耳熟能详的《四季歌》就是这类情歌。

有些小调歌曲在长时间和多地域流传后,会形成很多变体,也有一些在时间的长河中慢慢湮没了,比如我们这次挖掘出来的这首《四季相思调》,也是民间小调里的情歌,清末之际和四季歌都属于流行曲目,慢慢四季歌传遍大江南北,而这首四季相思调却慢慢被人遗忘,少人问津了。

1923年出版的《雅声唱歌集》里收录了这首歌:

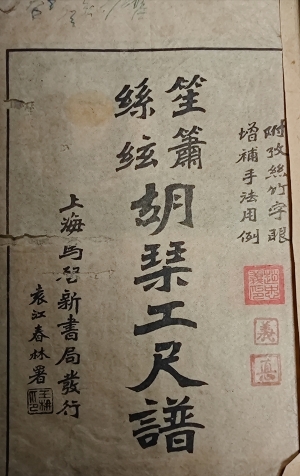

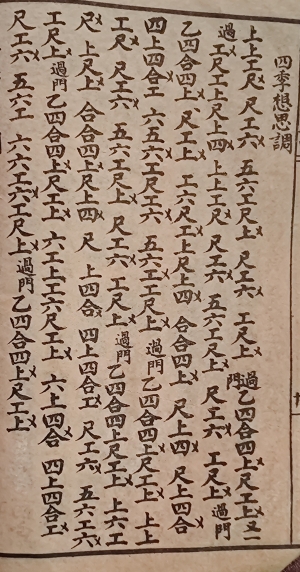

而在马启新书局出版的《胡琴工尺谱》集里,我们发现了这首曲子更原始的版本:

简单对比一下,即可知雅声里面的简谱曲子,根据歌词,对原来的曲子进行了简化,使之更适应于演唱。原工尺谱似乎更像是丝竹乐队的演奏谱,相对比较繁复一些。为了还原早期这个谱本的风貌,我们根据原谱进行了打谱工作,新打出来的这首四季相思调旋律流畅,有着浓郁的江南风味。

公尺谱打谱先要熟知公尺谱唱名,上尺工凡六五乙相当于1 2 3 4 5 6 7;合四一相当于低音5 6 7。知晓音阶关系后,需要解决的就是节奏小节划分问题。

根据度亚雄先生编著的《中国基本乐理》中关于板和眼说明,明代用檀木或者其他材质制成的拍板来演奏拍,就将拍改称板。又将一拍定为四字,处于相邻两板之间的四字,被看成板与板之间空出来的地方,为眼,为中国音乐度量乐音长度标准。

在《四季想思调》公尺谱中实板符号为X,这样板找到了。眼,并无明确眼的符号标识,但是仔细唱一下谱会发现,公尺谱中书写时留出了一些空隙,再根据字与字之间的间隔唱一下,旋律板眼就明确了。划分好板眼,再翻译公尺谱《四季想思调》就方便了。

编配乐器,箫有主旋律谱,二胡,琵琶,扬琴与筝作为配用乐器,音乐风格按地区划分均具有一定语言性,江南音乐风格与江南方言有着紧密联系,旋律儒雅,柔软,风趣,活泼;根据公尺谱翻译后编写乐队配器谱时,二胡演奏表现力丰富细腻,体现江南方言吴侬软语比较有优势,乐句进行中强弱变化运用自如,上下滑音的完成性强,腔音使用自如;琵琶是江南音乐演奏中不可缺少的乐器,评弹是采用吴语讲说表演的传统曲艺,评弹音乐中的琵琶演奏是极具江南音乐特点的,因此在本曲中编写进了评弹音乐元素。“老曲新唱”,增添了些许趣味性。扬琴与筝的编配,丰富旋律层次与厚度,增加气氛烘托。

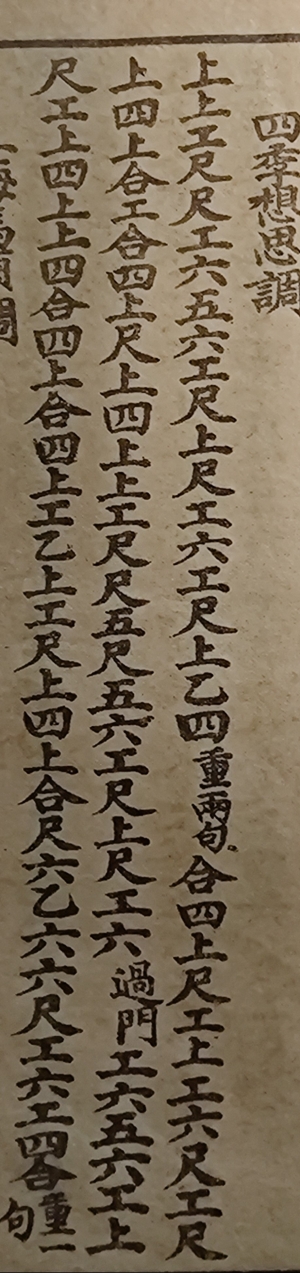

工尺谱的打谱工作不是一个简单的翻译工作,除了对原谱音高和节奏的把握,还有对其音乐风格的理解和诠释。工尺谱是记录乐队演奏乐曲的音高和大致节奏,而民族音乐往往在乐曲旋律上会即兴加花和变奏,所以一首民族乐曲往往有很多种大同小异的变体,这里面除了流传过程中的谬误,更多的是不同乐队的不同诠释。有趣的是,在马启新书局这个谱本里还收录了另一个四季相思调的谱子,比我们打谱的这个谱子简略,应该是同期流行的同一首曲子的另一个变体:

在民族音乐的宝库里面,这种小曲虽不起眼,不过也是先辈们辛勤汗水的结晶,今天我们把它重现出来,也算是对先辈们的一种致敬吧!我们的打谱工作还有很多不完善之处,希望大家多提宝贵意见。