摘 要:京剧锣鼓经是京剧艺术中不可或缺的重要组成部分,以其独特的功能和程式特征丰富了京剧舞台艺术的表现力。本文通过对已有的京剧锣鼓经的几大分类法进行比较后,提出一些自己的看法,并以京剧《野猪林》一剧中的部分锣鼓经为例,探寻京剧散垫锣鼓的合理分类方法。

关键词:京剧锣鼓经;野猪林;散垫锣鼓

在戏曲舞台上有这样一句俗语:“一台锣鼓半台戏。”对于戏曲艺术而言,戏曲打击乐是其中不可或缺的一个重要组成部分,无论是演员的“唱、念、做、打”,还是戏剧的开场结尾,剧情的过渡、衔接,戏曲锣鼓都起到了至关重要的作用。

京剧锣鼓起源于明末清初的徽剧锣鼓,于四大徽班进京后,大量地吸收了昆曲、汉调、秦腔、梆子等地方戏曲的曲牌,经过长期的舞台实践,逐渐完善,形成了一套独特的京剧锣鼓经。随着对京剧艺术的进一步认识、探索、发展,京剧锣鼓的重要性日益得到关注,近年来逐渐有学者、鼓师对京剧锣鼓点的发展,嬗变、分类等问题进行探索和研究。其中,对京剧锣鼓点的分类一直有不同的方法和归纳结果,就此,笔者尝试通过对择取的京剧《野猪林》中几场锣鼓点的梳理、归纳,对京剧锣鼓点的分类等问题进行探究。

一、对已有的京剧锣鼓点分类的综述和分析

京剧锣鼓点的数量庞大,内部结构、组合相当严谨、复杂,有着高度的程式化。故而,欲全面地认识锣鼓点,掌握其规律,并能正确、恰当、熟练地运用,对京剧锣鼓点作相对明晰的分类,熟谙不同种类的锣鼓点的不同功能、表现特点是十分必要的。笔者在对学术界已有的京剧锣鼓点分类进行梳理后,将其大致归纳为以下几种:

分类法一:按主体演奏乐器、音响效果、适用范围来分:

第1类:大锣主体——由大锣、小锣、铙钹、鼓板组成。

第2类:小锣主体——由小锣、鼓板组成。

第3类:铙钹主体——由铙钹、小锣、板鼓组成。

分类法二:按情绪表达范围、锣鼓的用法、和表现特点来分:

第1类:表现短暂的、某一瞬间情绪变化的,如:[一锣]、[四击头]等。

第2类:表现大段的情节及动作,但剧情并不非常跌宕的时候,如[冲头]、[长锤]等。

第3类:在戏剧情节紧张时,表现大段激烈的情绪,如[急急风]、[乱锤]等。

分类法三:按锣鼓节奏组合的不同方式、节奏功能的不同来分

第1类:重复型复合式组合结构——具有节奏“动机”重复性极鲜明的“起始、运行、终止”三段体组合特征,如[叫头]、[马腿儿]等。

第2类:独立型单一式的组合结构——具有独立成体、短小精干的特点,在舞台的不同情节环境的需求中,能不断地派生、演化,如[五锤]、[导板头]等。

第3类:综合型连缀式组合结构——具有套路性的格局及段义效果、荟萃锣鼓节奏之精华等特点,如[扫头]、[九锤半]等。

以上的三种类别主要是根据锣鼓点节奏的本质进行划分。

分类法四:按锣鼓点功能来分:

第1类:配合身段表演——打身段锣鼓,给舞蹈、武打、上下场等动作以鲜明的节奏,如[圆场]、[脆头]等。

第2类:引导开唱——作为开唱的入头或唱腔收尾与下句唱腔之间的衔接而出现,指示唱腔的板别、速度,如[抽头]、[导板头]等。

第3类:营造氛围——主要指场上无人时,在特定的场合下能够营造出“演员暗场表,锣鼓明场做”的舞台效果,可分为三种表现类型:

(1)特色烘托类,如[小钹走边]、[铙钹夺头]等。

(2)幕间提示类,如[撤锣]、[圆场]等。

(3)程式反衬类,如[九锤半]、[马腿儿]等。

另有一种分类方式与分类四相似,只是将最后的分类3列为:加强念白语气的锣鼓——即在念白的开头或结尾与下句唱腔开始之间,用以烘托语势上的抑扬顿挫。如[四击头]、[五锤]等。

以上几种分类方法都有其独特的视角和理论依据,并且从不同角度对京剧锣鼓点进行了归纳整理,方便了京剧艺术继承者学习,爱好者了解,同时也为研究者带来极大的便利。

在分类法一中,其三种类别的主要划分依据是由于主奏乐器不同,使其在音响效果、表情达意上就有所不同,故而使用的场合也不相同,如同一个[凤点头]锣鼓,就有[大锣凤点头]、[小锣凤点头]、[铙钹凤点头]、[纽丝凤点头]等几种,虽名称一样,节奏也大致相同,但因主奏乐器和音响特点的不同,其表现的情绪,塑造的氛围也有所区别。因此不同主奏乐器的锣鼓点在不断的舞台运用中逐渐有了各自对应的戏曲行当,如:通常老生、花脸戏用大锣为主体的锣鼓点,青衣多用小锣主体锣鼓点,花旦和丑角几乎都用小锣主体锣鼓点。

在分类法二中,其三种类别的主要划分是根据其运用时人物、剧情、戏剧情绪的不同展开、变化的程度,不同的紧张度而划分,并且通过这一对不同情绪层面不同地用锣鼓点的归纳梳理,亦可帮助对锣鼓点派生发展脉络的整理工作。如:[一锣]是在表现简单、持续时间较短、情绪变化不大时最常用的锣鼓点,但在表现惊讶的表情、威严场面等时候,又可运用[一锣]的另一种形式即[撕边一锣]。[撕边一锣]的节奏型就是直接以[一锣]节奏型为母体发展而来的。

在分类法三中,三种类别是按不同的节奏组合类型划分的。这一角度对京剧锣鼓的分类,先前提及的分类法一、二、四,更恰当地说是对京剧锣鼓实际运用的分析和归纳,而分类三则是透过京剧锣鼓点的舞台功能,通过对锣鼓节奏型组合的不同方式的探索,直接指向节奏功能本质的探讨剖析。经过对这一分类法的归纳总结,对于进一步理解和设计京剧锣鼓点,排演新剧目时如何恰当运用京剧锣鼓点等方面都有着重要意义。

以上三种分类法虽然都从不同角度对京剧锣鼓点进行了归纳总结,对已有的京剧锣鼓点研究和运用起到过不少推动作用,但在不同层面上也还存在着一些问题。如分类法一从主奏乐器不同这一角度划分锣鼓点,并且通过这一视角的梳理将舞台实践中的各个行当与其分类的锣鼓点进行了一定程度上的对应,这也的确对京剧锣鼓的舞台实践总结了一定的运用规律,但在戏曲舞台上,“任何一个行当的表演艺术都不能替代角色的个性。”[1]对于京剧锣鼓点而言同样存在相同的准则,即“京剧锣鼓和行当之间存在有基础性烘托手法,但决不存在不变的对位方式。”[2]在舞台实践中,这样的例子处处可见,对同行当不同身份,或者同身份不同行当的人物都秉着锣鼓与人物的对立统一的塑造,有所区别。

譬如在青衣戏中,一般多用小锣类以表现妇女温婉的性格和端庄的形象,但在戏剧情节冲突紧张、人物内心情感跌宕的情况下,就必须用大锣类的锣鼓点以更好地配合剧情的发展。如在《审头刺汤》中,雪艳娘在刺杀了汤勤报了仇之后,自刎以前的那一场面,用的皆是大锣类的锣鼓点。又如在小生戏中,因人物的身份、性格不同运用的锣鼓点也并非千篇一律,如在《玉堂春·会审》中,小生王金龙“坐场”程式中,运用的是[小锣圆场]伴上,而同样是小生行当,在《柴桑关》中周瑜“坐帐”的程式中,因人物身份不同,烘托的环境不同,运用的却是[吊钹圆场]。可见在舞台的实际运用中,锣鼓点和行当、角色之间并不存在绝对的对应关系,而是应当参照“人物身份、人物性格、角色所处环境、剧情需要、角色剧中地位”[3]

等要素来进行综合考虑再作运用,而并非一成不变。

分类法二虽然可以在归类整理的同时涉及对京剧各种锣鼓点的原形、派生问题,各简单动机到庞大的京剧锣鼓体系等问题的研究,但因其划分依据是根据戏剧人物类型、情节、戏剧情绪的不同展开程度,不同的紧张度而分,而情绪变化、紧张度递进并无确切的标准尺度可以衡量,划分。故而这一分类法存有一定的模糊性,因在实际运用中,每台戏的内容、情节均不相同,司鼓及其他锣鼓演奏员有一定理解、发挥的活性空间,故而,这种分类也难泾渭分明地予以划分。

分类法三与其它三种分类法皆不同,可以说是以一种全新的视角进行的,也是最直接针对京剧锣鼓经节奏组合本质的一种分类法,对于进一步地了解京剧锣鼓,重组、连缀、编排京剧锣鼓有着一定的积极作用。但就这一分类法的现实运用(包括对京剧爱好者、京剧演员)而言,实际操作确实比较困难,并且只是从节奏组合类型或者节奏动机的差别上进行区分并不能直观地反映出锣鼓点运用的本质区别,和如此安排运用锣鼓点的根本目的。起作用范围和效果就相对显得单一。

比较列出的四种京剧锣鼓经分类法,笔者更加倾向于最后一种方法,即“按锣鼓点功能来划分”。在笔者看来,分类法四较之其余三种分类法而言,直面了京剧锣鼓点控制京剧舞台节奏的作用、强化、揭示人物内心情绪变化的作用,分类归纳也较为直观清晰,无论对演员还是理论家的分析,抑或是京剧爱好者,都能有所提示,易于大家对不同锣鼓点用法的理解。在分类法四中,也有两种细部的分法,一是将最后一类归为“营造氛围锣鼓”,另一种是将最后一类归为“加强语气类锣鼓”。在笔者看来,两种细分都有一定的道理,但因在京剧舞台上,无论是哪一类锣鼓其主要功能都是为了把握信整个舞台节奏,烘托、营造气氛,可以说这是至关重要的。笔者通过对几种分类方法的比较研究,认为运用第一种细分法更为合理和适用,即将京剧锣鼓点划分为:

第1类:配合身段表演

第2类:引导开唱

第3类:营造氛围

在下面对锣鼓点探索的个案中,笔者也遵循这一分类法对《野猪林》中5场戏的锣鼓点子进行了梳理和一定的归纳、分析。

二、《野猪林》中几场锣鼓点的分析:

京剧《野猪林》故事取材于名著《水浒》,讲述了代禁军教头林冲偕妻子至东岳庙还愿,遇鲁智深于菜园;意气相投,结为兄弟。太尉高俅之子高士德游庙,见林妻美貌,加以调戏。林冲赶至,高士德仓皇而逃,回府诬谤林冲于其父面前。高俅帐下谋士“虞侯”陆谦向高俅献计,令人假售宝刀,使林冲买去,复诱使林冲进入军机重地"白虎节堂",诬林意图行刺。林中计遭捕、遭刑、遭判,配发沧州。途经野猪林,解差奉陆谦之命,欲杀林冲,幸鲁智深跟踪解围,保护林冲平安行至沧州。林冲走后,其妻难忍高士德骚扰,自尽而亡。陆谦惟恐林冲复仇,先下手为强,率众赶至沧州,欲杀林冲于草料场。林突围而出,杀陆谦,与鲁智深携手投奔梁山去的故事。

现择取其中第七、八、九、十、十一场的锣鼓点,进行分析。经过梳理,该五场内主要运用的有以下锣鼓点:[叫头]、[五锤]、[撕边一锣]、[冲头]、[归位]、[九锤半]、[阴锣]、[马腿儿]、[乱锤]、[大锣导板头]、[纽丝]、[凤点头]、[大锣住头]、[打大锣夺头]、[扫头]、[帽子头]、[急急风]、[四击头]、[脆头]、[小回头]、[打锣抽头]、[水底鱼]等二十余个锣鼓点子。

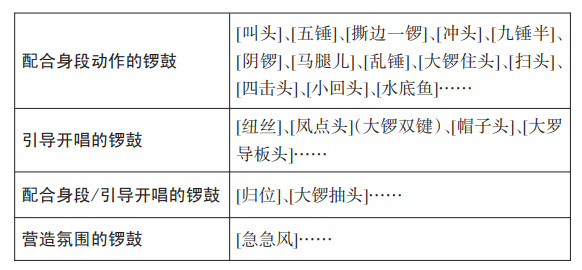

其中,运用得较频繁的有[撕边一锣]、[叫头]、[冲头]、[四击头]、[五锤]、[纽丝]、[大锣夺头]、[大锣凤点头]等。按照分类法四来分,可有如下结果:

可以明显地看出,由于5场戏皆以武戏为主,故而在运用的这些锣鼓点中,配合身段动作的锣鼓点占了最大的比重。尤其是在第七、十、十一场武打动作、身段较多的场次中,锣鼓点运用得甚为频繁,而在第八、九场以唱腔为主的文戏中,引导开唱的锣鼓则占了多数。此处列出营造氛围的锣鼓点是专指场上无人时营造出“演员暗场表,锣鼓明场做”的舞台效果的锣鼓点。另有一种锣鼓点既有配合身段的舞台作用又有引导开唱作用,在此单独将其列为一类。

在进行了以上的分类之后笔者将依此分类次序进行锣鼓点运用的分析。

1. 配合身段动作的锣鼓点一[叫头]:

所选《野猪林》的 5 场中,锣鼓点出现时,第一个用的都是[叫头]。

[叫头]:叭嗒台 | 顷 仓 ||:台 台 :||台 台八 |仓仓 |另 仓 ||

[叫头]属于“重复性复合式”结构,用以烘托同一属性中的多种层次的捶胸顿足、仰天长叹抑或是酣畅淋漓地大笑等,涉及京剧中所有的行当,运用广泛,有多种形式,如:[单叫头]、[双叫头]……等。

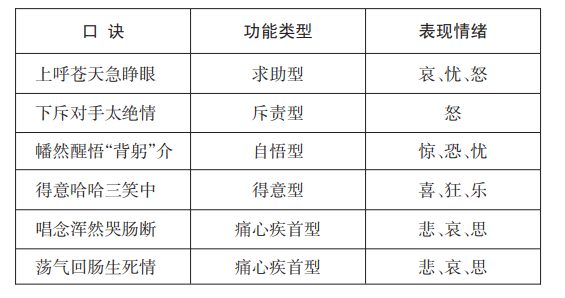

已有的研究认为[叫头]能表现“五种功能”、“七种情绪”[4],分别为:

在择取分析的五场戏中,[叫头]锣鼓点一共被运用4次,运用频率较高,分别是在一下几处。1.第七场,林冲:太尉若不肯信[叫头]+[五锤];2.第七场,林冲:(大喊):冤枉![冲头]+[叫头];3.第九场,张勇:但愿苍天有眼,早日洗清贤婿冤枉,你夫妻也好团聚。[叫头];4.第十场,鲁智深:急忙忙……霎时间来到野猪林。[冲头]+[叫头];虽说运用的都是同一个锣鼓点,同样都采用大锣形式,有两处使用的锣鼓点连缀也全然相同,但起到的舞台作用,外化的人物内心情感却不尽相同。按照上表的功能、情绪分类,第七场中林冲两次疾呼时都用到的[叫头]应当属于“上呼苍天急睁眼——求助型”;张勇与林冲告别场面用的[叫头]则属于“唱念浑然哭断肠,荡气回肠生死情——痛心疾首型”;第十一场中鲁智深得知高俅等人欲要在野猪林密派手下对林冲暗下杀手急忙赶到野猪林时用的[叫头]与林冲大喊冤枉时一样,同样是运用[冲头]+[叫头]的连缀。虽然都为烘托紧张的戏剧情节,但表达的情绪却不同,此处是属于“下斥对手太绝情——斥责型”。

可见同一类锣鼓在不同之处对不同人物都会有不同运用目的,取得不同的舞台效果,尤其是在此类配合身段动作的锣鼓点中,其区别对待显得尤为重要亦尤为明显。具体体现在用不同的锣鼓点形式(大小锣/单双楗/扩充紧缩……)来描摹不同身份、不同行当人物的性格、肖像、情感,或者与其他锣鼓点连缀加强情绪表达或起到递进、承接、转折等作用。如在第七场与[叫头]连用的[五锤]、[冲头]等。

[五锤]:0 答台 | 仓 才 | 仓 才 | 仓 0 ||

若在与[叫头]连用时一般置于其后,通常采用[二击]+[叫头]+[五锤]连缀形式,对情绪的铺垫缓和起到一定的作用。

[五锤]隶属于“独立单一式”结构,属于单楗锣鼓,由大锣、铙钹相继演奏五击组合而成,其典型的作用是配合舞台简短的表演动作,如伴送人物简单的上下场,强化“京白”、“韵白”的语气氛围,以及伴随舞台上人物的简单调度。在择取的五场戏中,共用了三次[五锤],使用的方式都有所不同。

第一次出现[五锤]便是上文所提及的第七场中与[叫头]的连用,主要起强化舞台人物语气的作用。此处之前用的[叫头]同样也有用以加强林冲语气的作用,但这里再接一个[五锤]是因为前[叫头]的锣鼓点体现的情感、呼喊相当强烈,节奏十分紧促,[五锤]锣鼓点虽同是在此伴衬林冲焦急的语气,但[五锤]的结构相对平稳,强弱可变,其演奏力度、速度均可以根据实际情节作出调整,在此处应当是作为[叫头]之后的一个承接,将情绪、节奏稍作平稳处理,使得之后的高俅故作镇定的念白有一个情绪上的铺垫,前后承接趋于自然。

紧接着陆谦上场出现了第二次使用[五锤],与另外两次不同,此处运用了[小锣五锤]而非[五锤]的正常形态。

[小锣五锤]:答衣 | 台 台 | 台 另 | 台 ||

此处将[五锤]节奏用小锣形态演奏的原因应当归结于两点,一是因为陆谦在剧中是由丑行扮演,在京剧舞台中丑行和花旦通常都以小锣类锣鼓伴奏;二是由于陆谦虽身居要职但本身也是一个反面人物,故而只能用小锣。此处需要强调的是,[小锣五锤]的节奏平稳律动轻快,通常运用于幽默风趣善良的小花脸——如《女起解》中的崇公道,以及家内的闲适的场景——如《四进士》中宋士杰作为一个书吏休闲在家中时的闲适场景。此处在陆谦上场时,对陆谦这样反面角色用平稳轻缓的[小锣五锤]配合其念白:“礼义廉耻人之本,积下阳功胜存金。”意在用这一平缓的节奏外化陆谦此时假作仁义,道貌岸然,又对其计谋稳操胜券悄然得意之感。

就[五锤]锣鼓点的来源或者说发展脉络而言,与同属“配合身段类锣鼓”中的[四击头]有着直接的联系。[五锤]又称[五击头],是从[四击头]的变奏和扩充直接形成的。

[四击头]:0 答台 | 仓 — | 仓 才八 | 仓 才 | 仓 0 ||

([五 锤]:0 答台 | 仓 才 | 仓 才 | 仓 0 ||)

与[五锤]锣鼓点一样,[四击头]的节奏的组合隶属于“独立型单一式”结构,其舞台用途颇为广泛,除了在武戏中运用率很高,在文戏中也发挥着重要的铺垫作用,通常用来表现豪放的气概,烘托人物的上马、亮相等动作。在择取的五场戏中,有两处运用到了[四击头]这个锣鼓点,但使用的方法和起到的作用却并不完全相同。

第一次出现[四击头]是在第十场伴随鲁智深走圆场后转身欲要躲藏在野猪林时伴随打下用的[四击头]+[小回头]的连缀形式,以[四击头]的结构方整、节奏均衡、具有极好稳定性等特点引导之后速度力度均有较大变化、即兴空间的[回头]锣鼓点,使之舞台时空调度(鲁智深下林冲与二牢子手上场,切换到野猪林场景)和情绪转换(由鲁智深的焦急转换成林冲的愤慨抑郁)。

另一次运用在第十一场林冲在忍耐了一路牢子的多次棍棒相欺之后唱道:“我忍无可忍难饮恨……”将牢子制服在地时候,使用了[急急风]+[软四击头]+[大锣双键凤点头]的连缀形式。

[软四击头]:八 答八 | 仓 仓 | 顷 仓 ||

[软四击头]是[四击头]的一种,称[小四击头]。“称其‘小’是相对其结构之短长,称其‘软’是相对其方整性不足而言。”[5]因其是以紧缩简化的手法派生于[四击头]节奏,故而通过不同的速度、强弱处理可以既有[五击头]中庸的内涵又有[四击头]的铿锵,配合人物简短快速的动作,在此处亦通过[软四击头]的两次反复体现了牢子与林冲躲让中独特的“一扯二扯”的表演程式,同样的运用还在其它武戏中被广泛运用,如表演“趟马”程式时等。

另一在这几场中出现的与[叫头]连缀的锣鼓点,同时也是使用较为频繁的便是[冲头]锣鼓点。

[冲头]:八 嘟 | 仓 才 ||:仓 才 :|| 仓 才 | 仓 0 ||

[冲头]锣鼓点的舞台功能主要是配合人物的上下场,烘托人物念白中激动情绪的语调以及塑造人物与此类跌宕情节之中的身段表演。在择取的五场戏中,[冲头]锣鼓点第一次出现便是在第七场林冲被牢子手反扣住时大叫:“冤枉!”这时[叫头]与[叫头]连缀,形成[冲头]+[叫头]的节奏型。结合[冲头]锣鼓的舞台功能和节奏特性,此处这样运用锣鼓点连缀的原因主要可归结为:一是因[冲头]锣鼓可以表现人物一定的身段表演,此时配合林冲被蜂拥而至的众牢子们擒拿束缚以及大喊冤枉并震惊倒地的亮相;二是因隶属于“重复型复合式”结构,有着良好的中庸性节奏内涵,“在节奏上突出地体现了某种‘续’的倾向也就是说[冲头]锣鼓点总不在‘文章’的起始部分出现,而是多运用于结构展开后的情节之中。”①故而在此以[冲头]节奏的特殊上扬性的速度、力度的走向配合林冲呐喊前情绪瞬间的激烈变化,将人物情绪、剧情发展节奏向上推动,引领具有强烈情绪指向的[叫头]锣鼓的出现。

另外,就这两个都能与[叫头]形成连缀的锣鼓点而言,[五锤]和[冲头]其节奏功能的本质实质是相同的,两者之间存在着这样的节奏关系:[冲头]紧缩便成了[五锤]的节奏型而同样[五锤]扩充后便是[冲头]节奏型。因此在某些情况下这两个不同的锣鼓点子亦可活用。因[冲头]、[五锤]皆可以伴奏人物上下场,当人物上场时间短且动作简练快捷,就采用[五锤]打上,反之若人物上场时伴随着一些列的身段动作,用时较长则采用[冲头]。

除了在“配合身段类锣鼓”中可以出现为配合舞台节奏、速度、情绪发展而进行的锣鼓点活用的现象,在“引导开唱类锣鼓”中也频有这样的节奏本质相同但用处不同的例子,如[归位]和[导板头]锣鼓点。

2.引导开唱的锣鼓:

这一分类中第一个出现的锣鼓点是在第七场中林冲念道:“太尉容禀——”后承接林冲大段念白的[归位]。

[大锣归位]:答台 | 仓.嘟 才台 | 仓 仓 ||[归位]属于独立单一型节奏,其作用从名称本身便可窥得一二,主要用于舞台人物出场或归位于台中、或大(小)座时开始打引子,或念诗诵对及大段念白等表演等场景。在笔者选取《野猪林》的五场戏中,[归位]仅出现了一次,便是在先前提及的和第七场中,面对高俅的质问,[归位]起,引出林冲大段念白。

高俅:林冲,人证物证俱在,你还有何冤枉?

林冲:太尉容禀+[归为],卑职身为……

此处运用[归位],一是因之后衔接大段的念白,而[归位]锣鼓点的舞台根本作用便是引导念白或打引子,二是因一般使用[归位]的角色多是有一定身份的人物,虽此时林冲已被冤将成阶下囚,但因其身份加之剧中角色的重要性,故而仍使用[大锣归位]打出庄重威严的舞台氛围,进一步渲染紧张严肃的情绪。

但也并非每次念诵大段念白时都会运用到[归位]锣鼓点,相似的场景、表演方式,在不同的情节进展下锣鼓也有不同的处理。如同在第七场中,林冲恍然大悟在受到非刑时控诉高俅的奸计时念到“有道无风不起浪,有怨才成仇……”时,因剧情发展紧张,戏剧紧张速度呈不断渐快的趋势,故而若此时在其大段念白前再加一个节奏相对平稳的大锣[归位]则会显得拖沓与剧情进展度度相悖,打破其内在张力。同属于“引导开唱的锣鼓”,[导板头]锣鼓点的节奏可以说本质上与[归位]相同。

[大锣导板头]:答答 | 仓嘟 切台 | 仓 仓 | 台大 ||

[导板头]与[归位]同属于“独立型单一式”结构,是京剧[散板]类唱腔的导入锣鼓,作为[导板]的入头开起[导板]腔型是其最基本的功能,常用于成套唱腔的起始,其终止节奏型外化、引导出人物内心的呐喊与感叹。在《野猪林》一剧中也常见此类运用,如在第七场中众牢子推倒林冲,打[大锣导板头],林冲唱[西皮导板];又如在第十一场中,先打[大罗导板头]后林冲内唱“[ 拨子”导板]:一路上无情棍实难再忍……即通过[大锣导板头]开起[导板]唱腔,同时又借助其缓慢的节奏型以及绵长的内在张力外化出人物万般无奈的叹息。

由此看来,虽然[归位]与[导板头]仅从节奏型上看其本质大抵相同,但因[归位]开起念白[导板头]作为[导板[的入头,故而各司其职,在不同的情节下起到不同的作用。

这一类锣鼓点中,在笔者从《野猪林》中选取的五场戏里运用得最为频繁的便是[大锣凤点头]锣鼓。

[双键大锣凤点头]:巴答台 | 仓. 嘟/// | 切 台 |仓儿 另切 乙台 | 仓 ||

[凤点头]锣鼓节奏组合隶属于“独立型单一式结构”,是京剧舞台上的开场锣鼓,其最基本的功能是开起京剧[散板]唱腔,其结构平稳,“在京剧锣鼓中体现的是一种‘续’的结构功能,总是在唱腔展开后再出现,才发挥作用。”②在选取的五场《野猪林》中,[凤点头]锣鼓通过其不同形态的变奏或开起唱腔或衔接唱句,频频起到承上启下推波助澜的作用。如在第八场中,张氏与林冲诀别时的对唱,连续运用了四次[双楗大锣凤点头]:

林冲:娘子啊[大锣凤点头]从今后莫把林冲再挂心稍……

张氏:[大锣凤点头]+[散板]:见休书不由我心如刀绞……我为谁人把残身保+[大锣凤点头]+倒不如拼一死血洒荒郊……

林冲:[大锣凤点头]我若是千里沧州命丧了……

……

在此段林冲与张氏的对白中,为了配合舞台情绪,在激烈的戏剧冲突下引导唱腔,同时也是为了避免同一锣鼓点多次重复使用造成听觉上的疲劳,此处对[大锣凤点头]运用了一定的变奏、紧缩手法配合层层深入的戏剧情绪。如在林冲取休书时用了的扩展底鼓的变奏[大锣凤点头]:

嘟///啦答嘟///台 | 仓 . 嘟 | 且 台| 仓儿 另切| 乙台 仓 ||

这是[大锣凤点头]中唯一对其底鼓节奏“八答台”进行扩展,加入了[撕边]的节奏型,突破了底鼓原先的方正性,强调了林冲在呈递休书时内心的无奈、纠结。

又在张氏唱到“我为谁人把残身保”时,因后面马上要接唱后半句唱腔,故而此时连接唱腔中的[大锣凤点头]采用了减缩的手法:

八答台 | 仓嘟 切台 | 仓切 仓 ||

这样的缩减使得[凤点头]既可以承上启下引出乐句,同时又能维系舞台节奏,一气呵成,形成舞台上的一种“短、平、快”的情绪氛围。

3.营造氛围的锣鼓

在京剧舞台上,[急急风]锣鼓的出现预示着故事情节、人物情绪激化到了一定的程度,常伴随武戏场面或是情况紧急时人物的上下场,在选取的几场戏中,最为典型的烘托舞台气氛的锣鼓非它莫属。

[急急风]:八|八台|仓0 |切0 |仓0 |切0 ||:仓切:||:

仓:||仓仓仓0 ||:仓 :|| 八仓 切| 仓0 ||

在笔者择取的五场戏中,共出现两次,分别是在场九林冲的丈人张勇与林冲告别,张氏也随即赶到时;场十一中林冲忍无可忍牢子的仗势欺人还手时。两次运用[急急风]的形式与强调的舞台功能大致都相同,都为基本型[急急风]锣鼓点,没有进行变奏,但第一次的运用除了为烘托激烈的舞台情绪打出紧张感外,还因张氏同时正跪步上场,此时的锣鼓点既吻合林冲张勇告别时的慷慨悲愤,又引出了张氏内心的焦急,同时又作为情况紧急下的上场锣鼓,运用得很是贴切。

三、散殿锣鼓的运用

在梳理了京剧锣鼓经的分类和运用之后,笔者注意到,在京剧舞台上,除了高度程式化的锣鼓点的分类运用,在唱腔之间,念白之中经常会有不少散垫锣鼓加以运用,对加强语气,渲染气氛,快速短促地在剧情紧张时承接唱句外化人物情感起着十分重要的作用。在当前对京剧锣鼓经的研究中,除了对锣鼓牌子予以关注外,对散垫锣鼓的分类、运用也有一定的探索与研究。在《野猪林》一剧的锣鼓点编排上也不乏散垫锣鼓带来的点睛之笔,笔者希望通过对其的梳理,探析其运用原则、规律。

京剧舞台上的散垫锣鼓“结构上表现一个‘散’字;节奏上体现一个‘点’字,演奏上突出一个‘神’字。”[6]但仅依靠这些对散垫锣鼓舞台功能、运用规律从审美视角进行的概括,作为对散垫锣鼓分类、梳理依据或界线,并不能显出不同散垫锣鼓的不同表情幅度、范畴以及舞台运用的潜在规律。考虑到京剧散垫锣鼓的节奏、句幅长短等特点,笔者结合对京剧锣鼓点分类方法二“从情绪表达范围,各锣鼓的用法和表现上的特点来分”,并结合京剧锣鼓节拍派生的脉络、思路来分析整理。之所以采用这样的分类角度,是因为散垫锣鼓不同于锣鼓经,有着较为固定的程式性,较为明显的功能指向,散垫锣鼓的程式化和功能指向只能说是相对而言,同一个散垫锣鼓在不同的情节下就会产生不同的效果,具有一定的普适性。且在京剧舞台中的散点锣鼓的范围仅是在各种形态的一锣到三锣之间,有着比较清晰的发展脉络可寻,故而在分析时,并不选用“根据功能”划分的分类法,而是结合锣鼓点节奏的派生和表情特点来进行梳理。

综上,可将表演中的散垫锣鼓进行如下细分:

第一类:表演中的散垫锣鼓

1.散垫一击:运用时根据情节、程式又分四种,分别是[冷锤一击]、[缓放一击]、[阴奏一锣]。

2.散垫二击:节奏内涵丰富、有强烈的引导功能。

3.散垫三击:在舞台表演中时常用来配合人物连续三次的动作,以其节奏为基础又有“散垫三击”变奏、“散垫三击”复击变奏的形式配合不同的戏剧情节、舞台情绪。

第二类:唱腔中的散垫锣鼓:

1.[散板]唱腔中的散垫锣鼓:

散垫一击:唱句中起到逗号的作用,可形成演员演唱的气口。

散垫二击:多由动词带出,配合身段、武打动作表演。

散垫三击:伴奏、强调复合式的表演动作。

2.带板唱腔型的散垫锣鼓:

散垫一击:强调打出人物受唱词感染“唱”、“做”时的节点。

散垫二击:烘托情绪配合表演,并且具有转变腔型的功能。

散垫三击:伴奏、强调复合式的表演动作。

其中,唱腔中的散垫锣鼓和表演中的散垫锣鼓一样,分别由大小锣演奏的一击所组成,因这些锣鼓点在[散板]唱腔和带板唱腔中功能上有一定的差别,故而为了避免混淆将其各自列为一类。

在梳理了京剧《野猪林》五场戏中的散垫锣鼓的运用时,笔者通过实例的分析增强对散垫锣鼓的运用规律和表情内涵的理解。

选取的五场戏基本上都是唱做并重的戏,按照分类来看,基本上都属于第二大类“唱腔中的散垫锣鼓”,其中散垫一锣、二锣、三锣的形式皆有所运用。故而就散垫锣鼓的节奏派生次序(由节奏型最简单的散垫一锣致三锣的次序)进行梳理分析。

1. 散垫一锣

在京剧舞台上,散垫一锣可以说是在其中运用得最为频繁的散垫锣鼓了,也是形式最多样的一种散垫锣鼓。这五场戏自然也不例外,多次在唱腔中、亮相时用到散垫一击。虽然散垫一锣是散垫锣鼓中最基本的一种形态,但这一击并非千篇一律,不同的情节会以不同的形式出现,起到不同的作用。

其中最常见的,也是贯穿全剧一直在使用的一种散垫一锣便是[撕边一锣]。

[撕边一锣](常态):嘟/// | 仓 — ||

通常情况下,[撕边一锣]具有体现人物惊讶突然等情绪,威严森冷场景的渲染,以及表达人物观察、思考某一行为过程的节奏功能。其形式多样,功能广泛,故而运用得甚为频繁。在笔者从《野猪林》选取的五场戏中,大量地使用了[撕边]锣鼓点助推对人物瞬间情绪波动的深描,并配合武打动作,加强念白语气,推动了剧情的发展。

如在第七场中,陆谦为高俅作假证将莫须有的罪名强加给林冲时,高俅欲要林冲招供,林冲对陆谦此举由震惊愤怒而一时语塞到紧紧追问陆谦,仰天呐喊“冤枉”就接连运用了一系列的[撕边一锣],并且随着情节的进展有所变化。

陆谦:……

高俅:林冲,你还有何话讲?

林冲:([撕边]:嘟/// 拉0 | 仓 — )陆兄!

陆谦:唔,林教头。

林冲:奉太尉之命,传俺到此的可是你?

陆谦:太尉传唤?我不知道哇。

林冲:([撕边]:嘟/// 拉0| 仓— )叫俺持刀前来,与太尉观看,可是你?

陆谦:什么刀不刀的我倒不清楚。

林冲:([撕边]:嘟/// | 仓 )引俺误入白虎节堂,可、可、可是你么?

……

这一段林冲与陆谦的对质连续用了三个常态的[撕边一锣],虽采取的节奏基本形式一样,但在实际舞台操作时却存在着时值、力度上的渐变,从这一段落第一个[撕边一锣]到最后一个,时值逐渐紧缩、力度呈渐强趋势,可以说最后的这一[撕边一锣]从力度上来讲应当属于[硬撕边一锣]。通过这种力度渐进的处理,生动地揭示出林冲质问时怒不可遏的愤怒情绪,时值的渐短强化了林冲质问陆谦时紧紧相逼的气势,对戏剧情节的紧张化起到日推波助澜的效果。

除了常态[撕边一锣]的运用,在不同的情绪渲染、配合不同的身段动作时还用到了其它类型的[撕边一锣]。如随后在对林冲施以重刑之后,连续的三个撕开型的[撕边一锣(] 撕开型[撕边一锣]:嘟/// 拉嗒嗒嗒 | 仓 — || ),其表演过程如下:

高俅:林冲,你还不招认么?

林冲:(挣扎)

[脆头]:答答 八台 | 仓 仓 ||:仓 仓 :|| 仓 切. | 仓 0 ||

(左翻身)[撕边一锣]:嘟/// 拉嗒嗒嗒 | 仓 — ||

(右翻身)[撕边一锣]:嘟/// 拉嗒嗒嗒 | 仓 — ||

(单膝跪起)[撕边一锣]:嘟/// 拉嗒嗒嗒 | 仓 — ||

(耍发,亮相)(顷 仓 )

所谓的撕开型[撕边一锣],是指在演奏[撕边一锣]的过程中左手楗离开鼓镜形成左右手“刮儿仓”,从范儿上看呈现的左右手撕开形状,从音响上听,因从双楗形式转入右手单楗的连续击奏,在听觉上也呈现撕开的效果。从音响角度来看,运用撕开型[撕边一锣]在锣鼓点不间断地情况下,强调“大锣一击”。

此处先由[脆头]锣鼓点表现林冲受刑后的挣扎,用以凸现其受伤后的疼痛感,随即的三次翻身和最后的亮相也需配以动中有静的“点击”。通过三个撕开型的[撕边一锣]既与舞台紧张的节奏、跌宕的戏剧气氛吻合,打出了林冲愤怒的情绪,又借助了左手“刮儿仓”范儿后单楗“嗒嗒嗒嗒”击奏对节奏的相对横向拉伸调控,极好地强调了大锣一击时演员的亮相,将观众的注意力凝聚到了这三次的定格动作上。

与[撕边一锣]运用得同样频繁的另一种形式的散垫一击,便是[冷锤一击]。

[冷锤一击](常态):仓 0 ||

[冷锤]具有高度的浓缩性和推动力,因其来得突然,故而在京剧舞台上常用来显现突入其来的心理节奏惊变,塑造行色各异的震惊状态,推动情节的一波三折。在选取的《野猪林》中的这五场戏中,因剧情跌宕起伏,情绪波动极大,故而大量地使用了[冷锤一击]用以外化演员瞬间情绪的突变,快速承接剧情的发展。如同样在第七场中,林冲受到重刑后顿然明白事情真相,仰天长笑追问高俅时运用了一连串的[冷锤一击]:

林冲:有道是无风不起浪,有怨才成仇……误中了奸人买刀之计……

高俅:([冷锤]:仓0 || )……啊!

林冲:陆谦传话带刀过府,这白虎堂前,杀机四伏。

高俅:([冷锤]:答0 | 仓0 || )……啊!

林冲:非刑逼供,我是有冤难诉,分明是借刀杀人,另有他图!

高俅:([冷锤]:答0 | 仓0 || )……这!

林冲:太尉祥察!

高俅:([冷锤]:答0 | 仓0 || )这!

林冲:你道是与不是?

高俅:([冷锤]:答0 | 仓0 || )这!

林冲:是与不是?讲!

高俅:([冷锤]:答0 | 仓0 || )押下去!

林冲:讲!

高俅:([冷锤]:仓0 || )押下去!+[撕边一锣]

……

此处对高俅的反应运用了连续的[冷锤一击],并且配合事态发展的不同层面运用了不同的[冷锤一击],如在林冲发现真相一始,直接运用了[冷锤一击]的基本形式,即“负亮冷锤”(仓 0 )。负亮手法从其击乐节奏点来讲,属于无预备状态,其最大的特点便是来之突然,此处运用了“负亮”[冷锤一击]在塑造高俅霎那间措手不及的心理状态上显得极为贴切。而之后在林冲环环相扣的逼问中,对高俅运用的却是装饰性[冷锤一击]。

装饰性[冷锤一击]及使用了负亮的手法具有来之突然的听觉效果,又在[冷锤一击]前赋予了鼓簧装饰节奏,使随后的[冷锤]处于有准备状态,可以说,这一鼓簧装饰节奏既引领了[冷锤],又丰满了[冷锤]。事态发展到这一步,相较之前,高俅内心对林冲识破自己奸计一举,已有了一定的心理准备,同时关照了高俅在剧中的身份,虽是反面人物但却是高踞要职,若连续地使用“负亮”[冷锤一击]则会显得过于有失身份。最后一处的[冷锤一击]则仍运用了“负亮”[冷锤一击],但运用目的却不尽相同,第一处的“负亮”是为了凸显高俅的惊讶错愕,而此处则是配合不断加速的剧情发展以及不断深化的戏剧张力,简洁的一击快速交待了剧情,紧接[撕边一锣]进入押送林冲的另一场景。

除了上述的两种散垫一锣,另有一种颇有特色的一锣在京剧舞台上频频出现,其音响效果为“八答仓”,在此且称为[八答仓一击]。

[八答仓]锣鼓点实际是装饰性[冷锤一击]的扩充,因其使用了急煞音的手法,使之具有如同“负亮”一样突然的效果,因其具有如号令般的节奏点,故而可以说是“亮相”配用的极为典型的节奏型之一,在渲染突如其来的剧情变化时,其音效使利落的身段动作更为绝妙。在选取的五场戏中也有几处运用到了[八答仓]锣鼓,在第九场中尤为突出(配合林娘子张氏动作的连续三个[八答仓]一击)。

林冲:狠心把我贤妻叫(取出休书),娘子,从今后莫把林冲再挂心稍。

张氏:接休书([撕边一锣])

看休书 (八答台)慢

撕休书 (八答台)↓

昏厥倒地(八答台)快

因张氏为青衣行当,故而此处的[八答仓]一击改由小锣一击的[八答台]。先由[撕边一锣]渲染出出突然、紧张的氛围,紧接着的三个连续的[八答台]伴随张氏的三个动作定格,极其简洁逼真地完成了“看休书”这一动作,并且,随着张氏从看到休书到愤怒撕碎再到昏厥倒地的过程,随着人物情绪的不断激化,三个[八答台]锣鼓点在速度上由慢渐快,很好地将情绪的层层递进外化到三个急煞音的节点上,形象而生动。

2. 散垫二锣

京剧舞台上的散垫二锣“从某种意义上可以说是‘八答仓’节奏的拉宽与柔化。”[7]

其节奏内涵丰富,有着强烈且鲜明的引导性,被许多行当广泛运用,尤其是花脸和武生行当,借助散垫二锣强调其工架表演、亮相,渲染气势,对于《野猪林》这出生、净的重头戏自然也不例外。

散垫二锣(基本型):顷 仓 ||

在选取的五场戏中多处使用的不同形态的散垫二锣,借助其多样的舞台功能推动了剧情的发展。如在第十一场中,鲁智深为搭救林冲奔赴野猪林时便充分发挥了散垫二锣的舞台作用。

鲁智深:提禅杖,紧提防 ([散垫二锣]:衣答衣 |顷 — 仓 || )野猪林内暗把身藏……

此处运用了一个装饰性的散垫二锣,其装饰的根本目的与装饰性一锣本质上有一定的相同之处,通过前面鼓簧装饰节奏承接之前鲁智深圆场的步伐,在其动作定格时,突出之后的二击,与演员的亮相配合得严丝合缝。同时在打完散垫二锣之后,立即道出下一个场景(野猪林),进行下一步计划(埋伏其中等林冲等人路经),通过散垫二锣完成迅速打出空间转换,起到了类似于电影中镜头切换的作用。

除了配合身段表演,渲染戏剧氛围外,在带板唱腔中散垫二锣还有改变板式的功能。

如在第七场中:

林冲:[西皮导板]八十棍打得我冲天(顷 仓)愤恨!+[西皮散板]打得我皮肉绽鲜血淋淋……

又如在第十一场中:

林冲:“[ 拨子”导板]一路上无情棍实难(顷 仓)再忍……+[“拨子”垛板]俺林冲遭陷阱,不白的冤屈何处鸣……

都借助散垫二锣不露痕迹地过音转腔。由此看来,除了在空间转换、舞台调度上可以使用散垫二锣来完成场景切换,在听觉上也同样可以通过此手法来达成听觉上的镜头切换。

3.散垫三击

京剧锣鼓中的散垫三击通常用来配合人物连续的三次动作或者和其他复式程式表演有关。如在舞台上人物盟誓时的三击掌,走边程式中的三跨腿等。在笔者从《野猪林》选取的五场唱做并重的戏中也常常用到这一类型的散垫锣鼓伴奏人物复合式的动作。

如在第七场中,林冲受过大刑后:

万不想被陆贼引入陷阱,到如今这冤屈何处能伸(答台 |仓仓仓)

(左顾)仓

(右盼)仓

(甩发)仓 + [撕边一锣]

(接唱)看起来今日里难逃活命……

此处运用了带底鼓装饰的大锣散垫三击,用以配合林冲感叹生死未卜时左顾右盼的连续三次眼神定格,通过打锣鼓的手法无形中强调了表演中的细节,借助对演员面目表情的特写外化紧张的内心情绪。

又如在第十一场中,林冲忍受了一路牢子的棍棒相加,忍无可忍时:

董超/薛霸:走,走!(打林冲)

林冲:[夺头]+(仓 仓 仓 )

(单脚左侧躲让)仓

(单脚右侧躲让)仓

(转身亮相) 仓

(接唱)奸贼做事心太狠……

此处同样是通过大锣的散垫三击伴随林冲三次躲让的动作以及最后的亮相,因前有[夺头]锣鼓点引导,故而此处直接进行三击二步再另加鼓簧装饰。

此外亦可强化人物的重点唱词或念白,在唱腔念白中形成一种听觉上的“亮相”之感,对于一些带有点题性质的台词给与特殊的强调。

四、结 语

京剧锣鼓经是京剧艺术不可或缺的重要组成部分,是戏曲艺术中极其重要的文化符号,是我国民族文化宝库中的瑰宝。学习、研究、继承、弘扬京剧艺术是我们这代人光荣的使命,我们要不断深入认识、了解京剧锣鼓经的奥妙、从理论上深化对其体系的认识,以便更好地继承祖先为我们留下的这份珍贵的遗产。

《野猪林》剧本来源:为中国戏曲学院1991年根据中国京剧院四团演出本印制。

注 释:

① 见穆文义《京剧打击乐演奏教程》“冲头”章,人民音乐出版社2007年出版。

② 见穆文义《京剧打击乐演奏教程》“凤点头”章,人民音乐出版社2007年出版。

参考文献:

[1]张庚等.中国戏曲通论[M].上海文艺出版社出版,1992.428

[2]穆文义.京剧打击乐演奏教程[M].人民音乐出版社,2007.34.

[3]何为.京剧打击乐初步研究[J].剧作家,2007,(3).

[4]穆文义.京剧打击乐演奏教程[M].人民音乐出版社,2007.233.

[5]穆文义.京剧打击乐演奏教程[M].人民音乐出版社,2007.267.

[6]穆文义.京剧打击乐演奏教程[M].人民音乐出版社,2007.323.

[7]穆文义.京剧打击乐演奏教程[M].人民音乐出版社,2007.331.