内容提要:许多中国传统音乐类型是基于一个或几个旋律形态,在此基础上变化发展而成,亚洲许多国家的传统音乐也有相似的特点,显示出“东方音乐”的特性。该文用“模式”一词来代表具有典型意义的旋律形态。然而,“模式”并非只局限于此。如果说西方音乐是以单独的作品为独立单位的话,具有东方音乐特性的中国传统音乐是以“类别”(如剧种或乐种)来进行归纳的,一种或几种“模式”不可能构成完整的“音乐类别”,而必须在“模式”的基础上进行即兴和变化。然而,无论是即兴,还是变化,都是有规律可循的,这些规律又构成了另一层面的“模式”,传统音乐的音乐制作过程便在“材料模式”“规律模式”和“个性风格”三个层面上得以实施。

关键词:音乐模式;创-演

作者简介:张伯瑜(1958~),男,中央音乐学院音乐学系教授,博士生导师(北京100031)。

一、模式与音乐模式

“模式”一词按照百度百科上的解释是“某种事物的标准形式或使人可以照着做的标准样式”。[2]所谓“音乐模式”是指音乐外在形态的一种结构框架。任何音乐作品都以外在的某种形式而存在。我们说某种音乐是模式化的,或某种音乐形式是非模式化的,其主要区别在哪里?对此我们是否可以得到如下的答案:所谓模式化的音乐,是基于一个或数个音乐完型,即能够表达完整乐思的旋律材料,按照一定的规律进行衔接,并按照一定的框架进行重复或变化重复。这些旋律材料和结构框架在不同场景和不同演奏者的演奏中重复使用,这时候,我们可以认为该音乐结构是模式化的,否则答案是否定的。模式与材料既相同,又不同。它们都作为音乐作品的素材,但是,材料是可以裂变和变形的,而模式则保持相对的完整性。

有些民族民间音乐虽然有着强烈的民族性和地域性,但模式性并不明显。如民间歌曲,每个地区的风格均不同,虽然限定在某一地区之内的不同歌曲之间在风格上有很强的一致性,但是,我们并不认为这样的歌曲是模式化的,因为每一首歌是一个独立的单位,尽管歌曲间在旋律上有着某种一致性,我们把此作为地方风格,而非模式。歌曲与歌曲之间没有连接规律,不同人对歌曲的选择也不相同,所以,单独的某一首歌,或者作为某一民族和地区的整体民歌概念并不被看成是模式化的。

然而,在某些具有一定专业化和高度化发展的音乐品种中,在音乐材料的应用上是有选择的,而且在表演过程中形成了材料的选择、连接和变异上的某些规律,不同的演奏者均按照规定的规律来进行自身的创作,形成了文化中系统性和变异性之间的相互关系,我们往往把此称为“高文化”的体现。“高文化”并非基于文化歧视而提出,显示的是文化构成上的特点,其目的在于指出不同音乐文化间的品性。所谓“高文化”在某种程度上包含着专业化发展的特点,但又受到整体文化系统的制约,从每个个体的创造中显示和塑造出的是整体的文化特点。

西方艺术音乐则走向了另一个极端,它在整体上打破了音乐文化系统上的模式,建立了一套系统化的创作理论与规则,每个个体的创造可以符合这些理论与规则,但在个体之间却不存在任何的制约,也基本上不存在雷同,即没有统一的模式可言。如果按照线性发展观,从文化系统制约下的自由创作,到文化系统之中的模式建立,再到突破文化系统界限的共性理论的形成,体现出了人类音乐历程的发展与演绎过程。然而,文化相对主义则以文化的平等原则来与这种线性发展观相抗衡,提出了多元文化的理论观念。本文便以文化相对主义的思想为基础,来探讨中国音乐文化中的模式性和其在中国传统音乐传承中的作用与意义。

现代音乐创作讲究个性,每个作曲家采用自己的音乐语言,突破传统的结构模式,创作出一种全新的作品风格。尽管这种风格从历史的角度来分析是有历史根基的,但“个性”是作品成功的基础。谭盾曾多次强调,音乐创作上的重复等于死亡。

然而,许多文化中的传统音乐却并非如此,大部分作品遵循一种模式,在此模式里进行个人的创造,而这种创造不能脱离原有模式。由于不同的人可以在同样的模式中进行创造,进而形成同一作品的不同版本。尽管每个人都可为自己所创造的作品命名,但众多作品却都有同样的模式,为此,模式便被称之为“传统”。所以,传统与模式便有了千丝万缕的联系。如果说不存在没有模式的传统,那么,模式便成为了传统的关键因素,体现着传统的本质。所以,虽然说传统是一个大的概念,但是,就音乐传统而言,体现到音乐形式上便成为了模式。

中国古人写诗、写词,首先需要学习的是格律,不同的词牌格律不同,格律便构成了词牌的模式。其中既包括每种词调的句数,也包括每句的字数,以及每个字的平仄格式,如此,每个字都是很讲究的,不能随便而为之。在这种严格的模式下,词人们的创造力却没有受到限制,词家的艺术创造便在限制与突破限制的相互关系中展开,而中国诗词的艺术魅力也便由此关系体现出来。中国音乐传统受到诗词的巨大影响,并由此而形成了中国独有的曲牌,众多曲牌形成了一个庞大的系统,由词调、到词牌、到曲牌、再到旋律模式,构成了中国传统音乐旋律曲牌的发展过程,该过程不仅奠定了中国传统音乐模式化的基础,也塑造了中国人音乐审美上的模式化心路历程。

二、中国传统音乐中的两个“模式”范例

1.京剧二黄腔的音乐模式

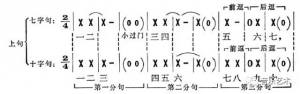

什么是二黄?简单的答案是:京剧音乐中所用的声腔之一。如果着眼于音乐的形态,可以说,二黄即一种较为固定的旋律模式。在刘吉典《京剧音乐概论》[3]中,作者用图表的形式解释了二黄腔的腔词句式关系,如下:

二黄腔的上句:[4]

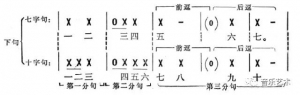

二黄腔的下句:[5]

二黄腔在板式上不如西皮丰富,但在句式上却相对复杂,上下句式不同(西皮腔上下句基本相同),且有多种变化。上面两个图示,其主要特征包括:长度(所含的板数)、分句、腔词关系、过门、落音、旋律腔型等因素,这些在不同的剧目中、由不同的人来演唱均是不变的,故而成为了二黄腔的模式。

2.中国传统器乐的“八板体”模式

八板体是中国传统器乐中众多乐曲采用的一种结构模式,它是基于一个旋律片段,该片段含8个乐句,每个乐句含8板,把各乐句中的板数相乘后得64板,其中第5句扩充4板,总数构成68板。

谱例1:《八板》(按《弦索十三套》中[十六板]一曲中的[八板]旋律重新记写)[6]

该旋律有什么重要意义?了解中国传统器乐的人都知道,很多中国传统器乐曲都是基于八板体衍化而生,如《十六板》(弦索十三套)、《阳春白雪》(琵琶)、《中花六板》(江南丝竹)、《寒鸭戏水》(潮州音乐)、《出水莲》(客家筝曲)、《高山流水》(山东筝曲),等等。华秋苹《琵琶谱》中收录有57首“西板”小曲。所谓“西板”,就是由八板体变化而成的小型乐曲。如此,《八板》便成为了部分中国传统器乐曲演绎、变化的原始模式。

三、音乐制造过程中的“两种模式”与“三个层次”

1.两种模式

京剧二黄和“八板体”有固定的音乐形态,非此形态则不能成为二黄或八板体,所以,可以认为它们具备音乐材料上的模式化特征。在京剧中,只要是二黄腔,就一定是二黄的旋律模式;或在器乐作品中,如果运用“八板体”,就一定要遵循八板体的旋律模式,它们作为一种基础材料而存在,可以称其为“材料模式”。

然而,如果每次演奏都是不变的,那么这些材料便成为了“死”的材料,不可能构成实际的音乐创作。任何音乐模式,如果能够成为可运用的创作之源泉,则必须具备变化的可能性。所以,模式的另一方面是变化。每一种模式的建立并非是不变的,艺术贵在变化。如果我们把运用“材料模式”进行音乐创作的音乐类型称之为“模式化音乐”的话,这类音乐之奥妙便在模式与模式变化之间展开。比如,二黄腔有男女的分腔,产生调高上的变化。同一句唱腔,男腔和女腔在落音上不同,以符合男声和女声的音域;二黄有五种不同的板式,它们之间在腔词关系保持一致性的基础上,旋律走向、速度、润腔等随之而变;二黄句式中间可加托腔。这些是最常用的变化手法。当然,所有这些变化并非随机而用,同样是有规律的,我们称此规律为“有章可循”,京剧界把这种模式和规律称之为“程式化”。所谓程式化是在模式化基础上更加“模式”的结果。每个句子划分成几个分句,每个分句包含几个唱词,用几板,分句与分句之间用什么过门,所有这些都是规定好了的。这样一来,演员的创造性从何体现?可以说,京剧唱腔在结构上留给再创造的机会是非常有限的,演员的创造性主要体现在诸如对旋律的润腔处理、装饰音的运用和嗓音的特质等方面。所以,欣赏京剧与欣赏歌剧完全不同。歌剧展现给听众的是全新的音乐,在惊奇中达到审美满足;京剧给听众的是已知的陈述,在已知中体味细微的变化。当这种已知成为了观众心灵的模式之后,该模式便成为了百听不厌的审美对象。可见,模式的建立并非审美的终结,而是审美的开始。

八板体也同样如此!一首如此简单的旋律,如何形成众多的乐曲?这些乐曲采用怎样的方法来演绎各自不同的变化和音乐思维?如果要理解中国音乐的旋律演绎特征,分析由八板体构成的一系列曲目的旋律变化是有效的途径。所谓旋律变化就是对旋律的改变,这种改变可以在节奏的模式框架之中进行,有时候也可以突破节奏模式,形成对原模式的扩充。就采用八板体的器乐曲而言,它们可以采用不同的板式,八板旋律在不同的板式里自然会有不同的处理。而且,即便是在同一种板式之中,旋律也可以有各种变化。就筝曲而言,《寒鸭戏水》的句式结构为8 8 8 8 12 8 8 8;《出水莲》的句式结构为8 8 6 8 15 11 6 6;而《高山流水》的句式结构为8 8 8 10 10 8 8 8(以一拍为一板来计算)。[7] 三首乐曲之间,尽管句式结构不同,但句式的总和均为68板。在华秋苹《琵琶谱》中收录有57首“西板”小曲,它们同出于《八板》,采用一板一眼的板式。旋律相同,板式相同,怎样能够形成57首乐曲呢?除了句式结构的变化外,旋律的装饰变化成为了重要的手段。如《思春》和《秋江》两曲间断句和各乐句的板数完全相同,那么旋律是怎样变化的呢?通过以下的乐谱比较便知:

比较上面两首乐曲的谱例便知,两曲的不同主要体现在乐句的旋法变化,在保持旋律骨干音的基础上,旋律装饰和流动感不一样,由此而构成不同的乐曲。按照西方音乐术语来表述,两曲之间属于严格变奏关系。

通过以上的分析可知,中国传统音乐是在音乐模式和模式变化两者间的相互关系中展开自身的音乐思维的,在形成模式之时,同时产生了模式变化的方法。我们需要思考的是这种变化仅仅是个人的创造性行为,还是另外一种的社会约定,即变化本身也具有模式性?在对河北圈头村“音乐会”的调查研究中发现该“音乐会”在工尺谱的使用上,在工尺谱字和阿口字之间存

谱例2:《思春》[8]

谱例3:《秋江》[9]

在某种规律,9个工尺谱字:上、尺、工、凡、六、五、一、合、四各自跟随一个固定的阿口字,分别如下:上-昂、尺-呃、工-嗡、凡-安、六-哦、五-晤、一-咿、合-呃、四-吱;在跟随潮州弦诗乐的师傅们一起演奏时,发现一首乐曲篇幅很短,在演奏中,每次都是从慢板开始,在一板三眼的板式中可以把原谱中的旋律演奏数遍;之后,根据二弦的引领,乐谱进入二板,即一板一眼的形式。在此板式中又可以演奏多遍,乐曲可以进入三板,为有板无眼的形式,最后根据演奏者的情绪还可以加入催拍。这已经形成了一种套路。这种套路不是记录下来的,而是在学习演奏时就融汇在教学之中的。可见,在材料模式的基础上进行某种变化,以及在演奏过程中控制音乐进程的方法,都是有规律可循的,是非随机性的。这些规律便在“结构”的层面上形成了另外一种模式,可称之为“规则模式”。规则模式与材料模式一起构成了中国传统音乐演绎的“双重模式”。材料模式提供的是作品的基本素材,规则模式提供的是在基本素材的基础上进行发展变化的方法,最终形成的是完整的作品。

2.三个层级

由“材料模式”和“规则模式”构成的“双重音乐模式”是否意味着中国传统音乐创作的完整结构呢?其实不然。在中国传统音乐的创作过程中还有另外一个因素,即表演过程中的选择。按照民族音乐学的观点,传统音乐的创作过程称之为“音乐的制造”过程。该过程体现在中国传统音乐上又包含两种类型,一种是预先设计的,如京剧唱段中哪里加拖腔,哪里加装饰音,这些往往都是表演者在排练过程中设计好的;另外一种是现场的即兴,即表演者根据演出的实际情况临时的变化或安排。如在潮州弦诗乐中,慢板段落演奏几遍?催奏中用几种催法?这些都是演奏中临时决定的。这些因素个性很强,随场景而定,不具备集体化的选择规律,所以,不能构成“模式”,而是某场域中的个性体现。也正因为这种“个性”的存在,使得模式化的音乐在创作上能够避免雷同,也由此构成了中国传统音乐在音乐制造过程中形成了“材料模式”“规则模式”和“个性处理”的三个层级关系。

如果说西方艺术音乐中,每首作品都是独立的,中国传统音乐中,由于作品与作品之间的关联太密切,因此每首作品的独立性并不强,音乐的独立性是以由众多作品而构成的乐种或戏曲中的“声腔”来呈现的。西方歌剧中,出自同一作曲家的不同作品之间,音乐可能完全不同;而中国京剧音乐,所有剧目离不开西皮和二黄。对于中国戏曲音乐而言,创造是在“选择”和“润色”两者之间展开的。所谓“选择”即对两种模式的选择。由于材料模式和规则模式是多样的,选择也必将有所不同,形成千差万别的变化。这就像在七个音符之间,永远不会产生雷同;而所谓“润色”是个人处理的风格,包括速度、力度、音色、装饰等因素的差异,这些差异的叠加又将形成另一层面的无穷变化。这样一来,在材料模式、规则模式和个人风格之间构成了民族音乐学所说的“音乐制造过程”。这三个层面既是中国传统音乐内在品质的重要因素,也强烈地体现出了东方古典音乐之色彩。

四、有谱与无谱,不仅仅是乐谱问题

本人在《骨干谱——琵琶流派形成的基础》一文中对中国传统音乐在骨干谱基础上进行演绎、最终形成完整乐曲的过程进行了论述,其主要观点与本文所要阐述的主旨基本一致。在此,就此问题作进一步阐释,并以模式化的角度对此加以更加深入的理解。

按照我们现在对世界音乐文化的了解,各种音乐文化的传播方式分成两种类型,一种是口头传播方式为主的传播方式。世界上的许多文化中不存在乐谱,音乐只采用口传方式,靠着集体的记忆,音乐代代流传;另一种是以乐谱为媒介的传播方式。西方艺术音乐,把乐谱发展到了极致,能够记录很细节化的东西。尽管这种记谱法对于他文化中的音乐并非完全适应,但是,对于表演者来说,这种乐谱是最方便、普通和实用的一种记谱法。而且,在西方艺术音乐的语境中,把乐谱写下来即完成了作曲过程,把作品付诸于音响属于表演过程,从而构成了创作、表演和欣赏的三个层级。内特尔曾说道:“西方社会通常把‘音乐创作’称为‘作曲’,而且认为在‘作曲’过程中肯定应用了记谱法。……西方人通常把记录于纸上的音乐作品视为最真实的存在形式。如果西方的学者不能阅读乐谱的话,他们就不能讨论音乐。”[10]由于无乐谱的音乐传统受到了民族音乐学界的广泛关注,对于大多数人来说,在无乐谱的情况下音乐又不能被讨论,所以,对于民族音乐学研究来说,首要的工作是在田野中录制音乐,回到家中用乐谱形式把音响记录下来。

然而,还有一种类型介乎在两者之间,即有乐谱,但又不完全依赖乐谱的方式。在此方式中,乐谱只能提供一种记忆上的参考,并不能形成最后的完整作品。中国的许多传统音乐就属于这一类型,印度的古典音乐、阿拉伯地区的某些传统音乐都属于此类。学者们以“高文化”类型来对此进行定义,与文章开始时所说的以模式来定义“高文化”相重合,说明模式化的音乐类型与有谱+口头的传承方式在文化属性上是一致的。对这类音乐怎样进行研究?怎样认识乐谱对于音乐表演的意义?对此,大多数学者已经认识到了乐谱与实际演奏之间的差异,并用加花、变奏、即兴等概念加以陈述。但是,把此作为“模式”,以“模式”(即材料)、变奏(即规则)与即兴(实际演奏中的组合方式)来理解乐谱与演奏的关系的文章还不多见,但相关的讨论并非空白。在英文文献中,内特尔写有一篇综述性文章,[11]其中列举了部分有关即兴演奏的观点。其中两位学者的研究与本文提出的问题密切相关。其一,汉斯·莫瑟尔(Hans Joachim Moser) 在“即兴”和“想象”之间做了区分。即兴是在实际演奏过程中同时进行的音乐创作,运用了规定好了的形式和已建立起的原则;而音乐想象,莫瑟尔认为,对于优秀的音乐来说,音乐想象的意义并不太重要。[12]

其二,祖尼斯(Zonis)和罗塔特雅格布(Lortat-Jacob)认为:把即兴从作曲中区分开来的方法,以及能够帮助理解每一次即兴演奏和帮助理解已建立起来的即兴实践的方法,就是对起点的识别(对此,祖尼斯和罗塔特·雅格布用了“模式”一词),即兴者把此起点用来作为他或她的演奏的基础。[13]

内特尔进一步论述了伊朗和阿拉伯国家的古典音乐中的即兴,他沿用了罗塔特·雅格布创立的“积木”(building block)一词,表示一部作品由单个音到动机再到段落的不同层次。选择和确立它们之间的相互关系便构成了即兴者的语汇。[14]

安德森·苏顿(Anderson Sutton)在研究甘美兰音乐的即兴时甚至提出了即兴与模式的关系(Improvisation and “The Model”)问题。[15]他认为,成功的即兴展示着对模式的掌握,在参照之时需要反复出现,在某种传统之中展开与模式的对话。……这样,音乐的即兴,不是自由的表达,或仅仅限定在某一时刻的灵感之中,而是一种复杂的和多层次的过程,对此人们必须经过学习和实践。[16]

中国学者在此方面的论述虽然有限,但并非空白。张谦认为模式是即兴音乐传统的典型体现,并得到国际学术界的认可,她说:“国际学者对于即兴音乐的研究基本实现了一点共识,即:在即兴表演中,普遍存在着一个‘模式’。”所谓“模式”是指具有一定规律性,“类”的概念的事物,也可理解为典型的样式。这种模式在即兴表演之前就已存在表演者的思维中,构成了即兴表演的重要依据和框架,并且这种模式的类型和特征常常由于文化或体裁的不同而不同。[17]

薛艺兵给我们贡献了他对此问题的思考。他在《音乐的文化模式》[18]一文中沿用布莱金的思想,把音乐作为“人类组织出来的声音”[19],作为一种声音模式和内容模式,与人类的社会结构有着同构性:“音乐的声音构成形式和内容表达方式,是具有稳定结构类型的声音形态模式和内容表达模式;音乐的声音形态模式和内容表达模式是人类社会按其特定文化模式模塑的结果;……一句话,音乐是文化的一种表现形式,音乐的形态模式和表达模式也就是音乐的文化模式。”[20]而且在该文的注释中作者还特别解释说:“‘模式’一词在这里可理解为具有稳定结构形式的‘类型’,故此采用英文‘patterns’一词来表示。”[21]虽然该文没有从乐谱的角度,或某音乐品种的材料模式角度来论证这一问题,但从引文的论述中可以看出作者已经意识到了音乐声音和内容上的模式与音乐文化模式之间的关系。

在“有谱+口头”的传统中,乐谱只记录音乐的骨干音,作品的篇幅相对短小,而且,节奏、旋律甚至调性都不记录在内。如果想要完成整个作品,则需要在表演过程中加入另外的创作手段。比如,对于工尺谱系统的音乐来说,需要对乐谱进行“润腔”,无论是器乐,还是声乐,都要先润谱,在演唱中完成旋律的创作;对于古琴来说,需要“打谱”,没有打谱,作品则不能成型。王先艳曾对工尺谱系统中的再创造过程进行了深入的研究。他在《论民间器乐传承中的念谱过程及其意义》[22]一文中论述了使用工尺谱的民间器乐乐种在工尺谱的使用上所产生的“主谱”和“润腔字”之间的关系,探讨了中国民间器乐的传承方式与特点。

那么,这个短小的旋律骨干音便成为了音乐的材料模式。表演者在打谱、润腔或表演过程中便根据规则模式对材料模式进行再创作,最终形成完整的作品。相对于无乐谱的音乐文化类型和完全依赖乐谱的西方艺术音乐类型,这种采用骨干谱,并在演奏中加以变化发展的音乐制造过程体现出了一种独特的方式。这种方式并非只是用在某一首作品的创作上,也不是仅仅体现在某一种音乐的品种之上,而是用在了众多的音乐作品和音乐品种之上,这样,便使得这些作品和品种成为了一种独特的系统,一种能够用音乐形态、制造和传播方式等因素来勾画的文化系统。这也许是理解世界音乐文化格局的突破点。比如,上一百年间中国传统音乐文化的丢失并不体现在音响层面,更多地体现在由于审美层面的变化而带来的传承方式上的变迁。在音乐学院中,读谱是音乐家基本能力的体现,而在模式材料的处理变化能力的培养已不在学习的视野之内。

本人在不同的场合曾多次强调,中国传统音乐的模式思维并不是与生俱来的潜能,而是学习而得的传统,也就是说模式思维的形成是与中国传统音乐的传承方式密切相关。在中国传统音乐中,把双重模式储存在演奏者和欣赏者的脑海中是培养的主要目的,以后的每次演奏、每次聆听,模式便成为了创作和欣赏的衡量尺度,是控制与超越的界限。可见,在中国传统音乐的学习中并非仅仅是音乐材料的学习,其中包含着音乐模式的塑造。最后,便形成了在统一模式下的各种各样的处理方式,其中既有相对的统一性,又有无穷的变化性。统一性是结构化的,提供基本的框架;变化性是装饰性的,提供个人的风格。变化的风格是个人处理的方式,且可以不断地发展;统一性是储存在记忆之中的,成为了一种共知的基本框架,如果说某人了解京剧音乐,那么在很大程度上说明了他(她)了解了这些模式。如果说某些可以演唱京剧音乐,那就意味着他(她)可以运用这些模式。

笔者曾在越剧团工作一段时间。琵琶在越剧的伴奏上非常重要,越剧演员在练习时常常用琵琶来伴奏。有一次,一位演员让我为她来伴奏,我跟她说:“有乐谱吗?”她感到非常奇怪,问:“你还要看乐谱吗?”之后,她找了另外一位琵琶演奏者为其伴奏。我发现这位琵琶演奏者不用乐谱,流畅地跟随着她的演唱进行伴奏,旋律并不完全相同,但跟随得很紧密,不一致的地方恰恰成为了一种变化性的发挥。后来,当我演奏了几出戏后,慢慢地感觉到自己在无乐谱的情况下也能够跟随着演唱进行伴奏了。其实,中国众多的戏曲音乐,几乎都是以某几种有限的旋律模式为基础的,学会了这些模式与学会了和声理论不同。在和声理论的框架之内,每首作品的和声运用都是不相同的;中国戏曲音乐,学会了基本模式之后,每部作品都不会离此模式太远。

“文革”期间的样板戏,虽然创作者学习了传统京剧音乐的模式,也依据模式来进行创作,但是,在很大程度上没有完全按照京剧音乐的模式进行,而是运用了京剧音乐模式的某些方面进行加工和再创作,从其本质上来说是属于作曲家的创作行为,而严格的模式化创作方式被打破了,这时候,乐谱便发挥了作用。人们认为京剧样板戏在音乐上是基于传统京剧音乐的模式,而实际情况则不然。如果说参考了传统的因素的话,那么也只是传统京剧音乐的旋律材料,而非模式。因为演员必须要根据乐谱来学习唱段,背记下来;伴奏人员也要看着乐谱来演奏。这种现象说明了传统模式的丢失,也可以说是京剧音乐本质的丢失。

五、从“中国”到“东方”

中国传统音乐丰富多彩,类型多样,我们这里论证“模式化”并不是主张所有的传统音乐类型是模式的,只是想说明其中有一部分具有模式化特征。然而,这种特征非常有意味,如果我们把焦点放大,放至整个众多的亚洲音乐类型,如木卡姆、拉格、甘美兰等等。这时候,我们可以发现,这些传统的音乐品种,模式化特征同样鲜明。上海音乐学院赵维平教授多年来一直强调“东方音乐”的学科概念,如果该学科能够揭示某些“东方音乐”所具有的独特品行的话,模式化可能是“东方音乐”的“合一”力量,与世界上其他地区的音乐共显音乐世界的多样性。

回想起在印度学习时的情景。如果说学习器乐在一定程度上需要学习演奏技术的话,学习声乐并不需要学习发声方法,学习的主要内容是拉格的演唱。一首拉格只包含四个乐句。每次课学习一句,四次课就学习完了。但是,老师往往教一句便不往下进行,而是教作品之外的变化性乐句,而后把这些变化乐句与拉格乐句相连接。连接时受到音阶的和节奏的制约,在某种音阶和节奏类型中进行。当拉格的第一句和数个变化乐句进行了各种各样的连接之后,老师继续教拉格的第二句,而后又教数个与第二句拉格相连接的变化乐句,再进行不同组合的连接练习。这样,一首拉格需要学习很长时间,其中既包括拉格旋律的学习,也包括变化乐句的学习,还包括拉格乐句与变化乐句的连接方式的学习。最后,学生学会的并不是一首完整的拉格,而是一首拉格的四个乐句,数个变化乐句和拉格乐句与变化乐句的连接方式。在此之后,每个人根据实际的表演场合可以把这些材料进行不同的组合,形成同一首拉格的不同版本,我们往往把此称之为“即兴表演”。其实,即兴并不是没有原则的现场创造,而是学习过程中的学习方式。在这样的传统方式下所掌握的便是即兴的能力,但该能力是限定在原则之中的。

模式是需要学习才能掌握的,在长期的学习过程中,学习者一方面需要掌握音乐的材料模式,另一方面需要掌握规则模式,即材料的使用方法,而这一过程不仅仅是理解过程,还是记忆过程,需要把两种模式记忆在心,并经过长期的练习,最终形成一种表演能力,即音乐制造三个层级的操演能力。这不仅仅是技术的塑造,更是心灵的塑造。用心记住材料,用心记住规则,并把整个审美趣味倾入到了整体的文化系统之中。

许多人把上述创作过程作为即兴来理解,认为许多因素是在演奏过程中创造出来的,整体作品也是在演奏过程中完成的,所以,是即兴演奏。其实,模式与规则是即兴演奏能力的两个最重要的途径。即兴不是没有规则的随意演奏,如果要即兴,则必须建立模式。没有模式便没有即兴。然而,模式在不同的音乐文化中所体现的内容可能不同。对于印度古典音乐来说,模式是拉格和塔拉的关系,即音阶和节奏的关系;对于中国戏曲音乐和传统器乐来说则体现在固定旋律形态、众多旋律形态所形成的连套以及对固定旋律形态的变化方法上。

其实,模式化的运用恰恰是即兴传统中最鲜明的,是即兴传统的基本出发点。两个极端是相辅相成的关系,即兴性越强,模式性就越强;反之亦然。从另一个角度来看,模式也是音乐传承的一种方式,采用模式化的音乐品种一定有自己独特的传承方法。许多人认为,非西方传统音乐的传承就如同语言的传承,是以家庭式的关系,在生活中自然而然地成为了个体的能力。如果把非西方传统音乐的传承方式与西方艺术音乐的传承方式相区别,这一观点有其合理性;但是,其中的“自然而然”并非无章可循,先学什么?后学什么?怎么学?每种音乐类型都有其独特的方法。由于即兴传统是世界音乐传统中的重要类型,在世界音乐文化传承上具有重要意义,为此,模式化也就成为了音乐传承中的一个重要手段,具有重要的文化意义。

在即兴的音乐传统中,模式的塑造并非只是针对音乐家而言的,对于社会的整体成员都具有重要意义。民族音乐学的视野使得音乐具有群体意识。与西方古典艺术音乐不同,中国的传统音乐并不强调个体的创造。可以想象,每一条旋律都是出自某个个体,但如果能够得到整体成员的认可,则必须经过群体的过滤与加工,最终以模式形式遗存下来,成为社会群体共知的和共同意识的对象。这时候,当某人在此基础上进行演绎的时候,群体中的所有成员能够对演绎的对象、演绎的方法和演绎的结果从主体意识上给予理解,这便是传统音乐的创作、表演、聆听和评判过程中的控制力量。

注释:

[1]中国传统音乐是在创作和表演两个过程中完成的,适合于西方民族音乐学的术语“musicmaking”,因为创作和演奏往往是结合在一起的。如果把Making翻译成“制造”,用在音乐上有些奇怪,故用“创-演”来表示中国传统音乐的创作和演奏过程。

[2]最后上网时间:2014年1月6日。

[3]刘吉典:《京剧音乐概论》,人民音乐出版社,1996。

[4]同③,第164页。

[5]同④。

[6][清]荣斋等编:《弦索十三套》,曹安和、简其华译谱,杨荫浏校订,人民音乐出版社,1955年,第1卷,第26~30页。

[7]袁静芳:《民族器乐》,人民音乐出版社,1987,第167页。

[8]引自《华秋苹琵琶谱》(简谱版),传统工尺谱-简谱转译:杨荫浏、曹安和。

[9]同上。

[10]内特尔:《民族音乐学的记谱问题》(“I can’t say a thing until I’ve seen the score”),载张伯瑜编译《西方民族音乐学的理论与方法》,中央音乐学院出版社,2007,第47~48页。

[11] Bruno Nettl:“Introduction: An Art Neglected in Scholarship ”, In the Course of Performance: Studies In The World of Musical Improvisation, Chicago and London: The University of Chicago Press, 1998, pp.1~23.

[12]同[2],第11页。这段的原文是:Hans Joachim Moser distinguished between “improvisation” as the spontaneous creation of a musical work in the true sense, using prescribed forms and established principles, and phantasieren (music fantasizing), which he considers less involved with the interrelationships essential to proper music.

[13]同[2],第13页。这段原文是:

One approach that sets off improvisation from composition, and that helps the understanding of the improvisatory processes of individual performances as well as established practices, involves the identification of a point of departure (for which the term “model” has been used: see Zonis 1973, 62; and Lortat-Jacob 1987, 54-57) which the improviser uses as a basis for his or her art.

有关祖尼斯和罗塔特雅格布的参考文献如下:

Ella Zonis, Classical Persian Music: An Introduction, Cambridge: Harvard University Press,

1973.Bernard LortatJacob ed., Limprovisation dans les musiques de tradition orale, Paris:

Selaf, 1987.

[14]同[2],第15页。此语的原文是:

These building blocks, individually and in their options of interrelationship, are, as it were, the vocabulary on which the improviser may draw.

[15] R. Anderson Sutton,“Do Javanese Gamelan Musicians Really Improvise? ”, In the Course of Performance: Studies In The World of Musical Improvisation, Chicago and London: The University of Chicago Press ,1998, pp. 69~92.

[16]同上,第71页。此段的原文是:

The successful improviser demonstrates knowledge of the model, correspondence with the model at points of reference with a frequency (Nettl calls this “density”) expected within the tradition, and with an appropriate degree of inventiveness. This inventiveness may be evident in the choice of “building blocks” or musical “formulas”, and in the manipulation and alteration of these units from one instance to the next. Musical improvisation, then, is not free expression constrained only by the inspiration of the moment, but a complex and multilevel process, one that must be learned and practiced.

[17]张谦:《试论北印度古典音乐中的即兴文化》,载《南京艺术学院学报》,2007年第2期,第44页。

[18]薛艺兵:《音乐的文化模式》,载《中国音乐》,2008年第3期,第67~68转105页。

[19]同[9],第67页。

[20]同[9],第105页。

[21]同[11]。

[22]王先艳:《论民间器乐传承中的念谱过程及其意义》,载《中央音乐学院学报》,2012年第3期,第93~105页。