一、乐曲缘起

在古往今来的历史上,如成语“焚琴煮鹤”所说的事情有没有真实发生过,不得而知。但在1960年冬,我却亲眼目睹了青城派古琴名家侯作吾先生{1}焚琴烤红薯的令人心惊、心碎的真实一幕。

那时我刚工作,分到一间平房与侯先生为邻,并很快与他成为忘年之交。那是困难年代,食物与燃料都奇缺。一天晚上,听到隔壁侯先生房中有劈柴声,但又伴有琴弦崩裂的铮铮声响,好奇之下遂翻身起床出门想看一究竟。老先生的门敞着,令我大吃一惊的是,他正在用斧头劈砍他珍爱的古琴。我惊问“您在干啥?”先生竟笑笑说:“饥肠辘辘,想烤点红薯宵夜,却找不到柴火呢!反正这琴也不能当饭吃,不如劈来当柴烧吧,虽然无鹤可煮,烤个红薯也算物尽其用……。”

青年时代的侯作吾

这一幕情景压在我心头几十年,一直无法释怀!最近张维良先生委约我为他的笛子乐队以“火”为主题写一首曲子,于是有了这首《焚琴》。

琴被焚毁,丝弦绝响,但音乐不会磨灭,在内心深处依然可以听到高山流水的天籁!

二、创作技法简述

《焚琴》全曲为三部结构,两端部分沿用我先前在《山居》中运用的数控支声作曲法,中部则是引用古琴曲《高山》与《流水》片断的拼贴。

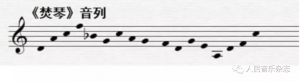

所谓数控支声作曲法,简而言之,就是先创作一个绝对旋律(absolute melody)式的“母旋律”,随后以这个有限几个音的“母旋律”音列的重复,用支声手法在这些音上按一定的节律拉出旋律(非主题)并分配给不同乐器。虽然形成多声线条,但本质上是单声音乐。在《焚琴》中,首尾两部分的“母旋律”音列设计为:

“母旋律”原型实际上是9个音,紧接是以第9个音为轴的逆行倒影,随之再逆行重复回到开端而进行循环。但每一轮循环重复都把开头的音切去一个,暗示琴被一点一点地焚烧。再现部的音列是整个首部的逆行,表达琴可以还原“复活”以及音乐不会磨灭的愿望。

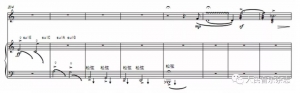

在乐曲中“母旋律”及其重复以八分音符分配给不同乐器作点描式贯穿,构成音乐的底色。其中还有一个细节可关注:构成中提琴声部以强奏奏出的音高,是“母旋律”音列原型及其倒影同步结合的完整扩大的呈现(见谱例1)。

乐曲中在“母旋律”点描音点(attack point)拉出支声长线条旋律,各支声长线条旋律的数控数列为卢卡斯数列前五位1、3、4、7、11的几种重排。这个数列由法国数学家卢卡斯(Edouard Anatole Lucas,1842—1891)所创立。作为斐波拉契(Fibonacci)数列的变体,两者既相关联又有区别,但两种数列中相邻数的比例均大致符合黄金分割律。

谱例1

在这首曲子中,数控数列用了连环重排的设计,如将数列前五位先用正闭扇重排得到:

① 1、11、3、7、4;

② 11、1、7、3、4

用这两个重排数列再各用正反闭扇重排,得到:

③ 1、4、11、7、3

④ 4、1、7、11、3

⑤ 11、4、1、3、7

⑥ 4、11、3、1、7

由此,通过这种连环重排的方法可以得到更多样的重排数列供作品使用。当然,并不是重排数列越多越好(比如在这里五个不同数元素的不同排列总共可有120种),而要根据作品的需要来设计选择。需要说明的是,选用卢卡斯数列仅是为作曲提供一个可以依据的规则,本身并无特殊艺术含义。运用重排数列而不用原型数列,是因为重排后数序的大小间插,拉出的支声线条也就长短参差间插,更具自然旋律的韵律。

所选用的数列每次都逆行重复(删去一个数)后再整个循环。以独奏笛子声部为例:1-11-3-7-4/7-3-11-1/11-3-7/3-11/3/五次以后只剩一个数,再从这个数整个逆行循环。各支声旋律声部进入的点位则是根据配器织体层次的设计自由选择(见谱例2)。

谱例2

之所以说这种写法在本质上是单声音乐,就在于如果将各支声声部的延长音去除,只保留每个出音点那个八分音符,那么剩下的就只是“母旋律”那些单音的不断循环重复。也许,这样的结构在某种程度上与西洋音乐中的固定低音(Ostinato)、帕萨卡里亚(Passacaglia)有些类似,与美国简约派音乐(Minimalism)的重复原则也有相似之处。但数控支声的不同之处在于其音乐材料都是从“母旋律”中引出的支声,因而是一元的,基本上没有外加的复调、和声等多元的材料。从“母旋律”中引出的支声线条并非严格意义上的主题,但我赋予笛子独奏声部最初引出的支声旋律以“主题”的意味,并在全曲结尾处重现,使它具有了结构意义。其他在诸多声部引出的支声线条也不是严格意义上的复调或和声声部,但它们合在一起,又确实具有了类似复调及和声的多声织体效果,这也恰恰是“数控支声”作曲法的有趣而微妙之处。其实际效果的形成虽有一定的偶然机遇性,但总体上与“母旋律”的创作设计有直接关系。比如《焚琴》的“母旋律”中每三个相毗邻的音都由集合[3—7](025)组成,从而形成深层结构的高度统一并体现出鲜明的五声性特点。“母旋律”全部音也就是一个七声自然音阶,因此支声声部合在一起不会超出“白键集合”的限度,整体的多声音响是调性化并有较显著五声性。这正是我为此曲设计“母旋律”时着意考虑的。

《焚琴》B段(中部)的音乐为古琴曲《高山》《流水》音调片断材料的引用(quotation)与拼贴(collage),一种音乐用典,让人联想起钟子期俞伯牙对琴的故事。乐器也从原先的多声部布局转为两件乐器间的重奏。由于前后两段的材料布局为对称关系(A1为A的整体逆行),从而使三部性呈镜像结构特征。

《焚琴》的尾声,我让古琴最低五根弦逐一弹响后“松弦”,造成一种琴声“垮塌”的特殊效果,仿佛是琴(也是人)的哀叹。这一手法在历来古琴音乐中未尝见过先例,也算一个小小的创新。

谱例3

结 语

创作《焚琴》这首曲子就是了却一个心结,怀念一位故人!

回忆那时与侯先生一墙之隔比邻而居,所谓的墙只是竹篱笆敷上一层泥巴,完全不隔音。半夜三更,常常听到他拨弄古琴,只是几个音,不成调,但却总是让我惊心!这里面有他的身世,他的故事,他的痛苦,他的希冀!这些零落的弦音胜过语言的交谈,使他成为我忘年的知己!

侯老先生离我们去到彼地已经半个多世纪,他一定早已找到当年他那把被焚之琴,可以朝夕相伴,无忧无虑地演奏美好的音乐!

注释:

{1} 侯作吾(1910—1963),名卓,又名遇辰。营山县四喜场人。自幼性敏好学,尤嗜琴技绘画。1933年毕业于上海艺专。其父送他去日本士官学校读书,他无意仕进,到日本后竟违父意进了上野美专,学满回国。先生在重庆相国寺小学、壁山中学、成都艺专任教。侯作吾一生的成就,是他的古琴技艺。他在少年时代即嗜古琴,承袭蜀派古琴的风格。由他整理改写的曲谱,堆栈盈尺。日机空袭,他置贵重物品不顾,单背古琴去钻防空洞。他不善于料理生活,啃锅盔,嚼冷烧馍,是他常有的事。人笑其痴,他却以琴自乐。一次,在上海古琴集会上,名家荟萃,作吾最年少,鼓奏《高山流水》一曲,满座皆惊,均视为蜀派古琴名家,由此名噪浦江。

解放后,侯作吾先后在中央音乐学院、上海音乐学院、四川音乐学院教授古琴,并曾在上海戏剧学院舞美系教油画。1957年,他和杨荫浏整理出版《古琴曲汇编》第一集。其中《高山流水》一曲,是他根据清代冯去授给成都张孔山的曲谱,再经过他融会贯通改谱而成。他最得意的作品是描写意境的《阳春白雪》《天问》《秋鸿》。重庆解放不久,他曾去西南人民广播电台国际台,演奏《秋鸿》。1963年初,侯作吾在四川音乐学院任教时,因患食道癌,去上海医治无效去世。