写在前面:2020年12月份的《中央音乐学院学报》发表丁博士代表性论文成果《论后新潮音乐》。全文草稿5.9万字,发表出来的文字1.3万字。属于大型学术论文。这一基石是2020年5月份丁博士受中央音乐学院陈丹布教授之约,对他所策划的在美国卡内基音乐厅举办的中国之声音乐会作个评论。当时,丁博士通过反复观赏品味作品,认为其整场音乐会的气质特别合乎中国传统文化,所以借鉴了中国古代诗论与画论的评艺方式做了一番品评。这就是此篇论文的最初基石。今天,我们就和大家先分享一些这一部分内容。

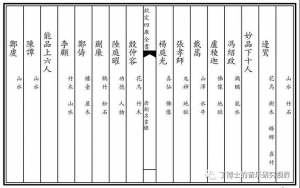

关于“后新潮”音乐的风格评论尚属于探索阶段,没有固定的范式,因此我们借鉴中国古代画论中(唐)朱景玄“四品”中的“能”“神”“逸”三品;(唐)张彦远“五品”中的“精”品;(五代)荆浩“四品”中的“奇”品,以及据“融媒”时代网络文艺的“超文本”特质提出“超品”,形成“能”“奇”“逸”“神”“精”“超”六品,以此作为音乐品论的基本范畴。

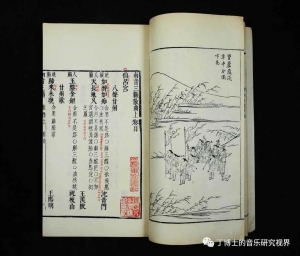

《唐朝名画录》是唐代朱景玄所撰的一部画录史。又名《唐画断》,亦作《唐朝名画录》,是已知中国最早的一部断代画史。著录唐代画家124人,以"神、妙、能、逸"四品品评诸家,其中"神、妙、能"又分上、中、下三等。

这“六品”是作为风格而论,各美其美,不言品级高下。具体内涵,为方便评论,暂提出假说:能即“技巧娴熟”;“奇”即奇崛、独特;“逸”就是脱俗;“神”就是通达“神灵世界”;“精”就是力作;“超”就是“超级文本”。

下面,我们就基于专家研讨,依托“六品”假说,对本场音乐会“八曲”试品论之。

(一)朴幽的“逸”品——贾国平《聆籁》

贾国平在新世纪以来一直注重中国古代诗文绘画主题或中华传统文化母体的现代音乐化创作,如《清风静响》《孤松吟风》《万壑松风》等,因而形成了与现代都市生活保持距离,借用传统与自然音响,运用现代技法表达,体现出与古代文人境界的相接通的“韵古派”音乐风格。

贾国平(1963-),作曲家,中央音乐学院教授,教育部人文社会科学重点研究基地中央音乐学院音乐学研究所所长。其创作体裁广泛,涉及室内乐、管弦乐、民族管弦乐及舞剧与影视音乐。

《聆籁》(2018)是贾国平近期又一同类风格的新作,范哲明评论说,其“似乎更多地出自于中国传统绘画情境”,说的就是这部作品的特点。

其实这部作品以“籁”取名,其象意源自《庄子·齐物论》中“三籁(人籁、地籁、天籁)之说。整部作品呈现了一种上弧形结构,由“起涨落”不同阶段的段落组成。开始是弱奏,散板,表现了自然万物在夜中渐醒的场景,可谓“天籁”。接着是一段晨色中的自然场景,有俊鸟啁啾,有秋虫低鸣……此之可谓“地籁”。随之,由类梆板敲击出循环节奏,带动起富有律动活力的音响,音乐气氛逐渐涨落,仿佛能够让人听到鸾车来往,行人匆匆,此之亦可谓“人籁”。最后,以清婉如诉的昆曲旋律在静谧如夜的管弦音响的衬托下渐渐消隐。傅涛涛评论说,“西方管弦乐队奏出了中国的声音和韵味,像萧杀的夕阳与残雪中身着一袭长裙的青衣掩袖而过。”

由此可见,这是一部“堕肢体,黜聪明,离形去智”(《庄子·大宗师》),用自然的线性叙事,再现”三籁“之声,呈现“立身静观”“庄周坐忘”之哲人心境以及幽远意境的空灵之作,可谓“逸品”。

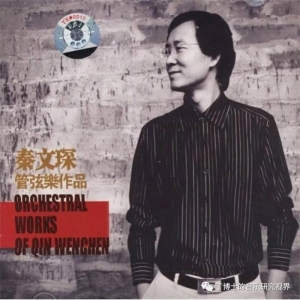

(二)笙乐的“神”品——秦文琛的《云川》

秦文琛(1966-),生于内蒙古鄂尔多斯,国际知名作曲家,中央音乐学院作曲系教授、现任中央音乐学院副院长。

秦文琛笙协奏曲《云川》2019年12月13日在卡内基音乐厅演出现场

整部作品反映了作者从草原文化与蒙藏民间宗教文化体认中生成的“神化自然”物象观。在其观念中,“云川”是具有神性的大自然伟大杰作。

作品共分为四个部分,第一部分是颤曲,前两小节是具有统一全曲的“全息质材”。首部音乐陈述中运用了灵动节奏与和音技术,采用的是笙指颤技法,表现“云川”之原始。第二部分是“自然神化”对云川的正式人文着色表达,其中引入了喇嘛教仪式中特色音响,如”法号“等。第三部分是用笙表现的云川之魂的华彩,高低上下,管弦相随,世界以我为“唯一”。 第四部分是长达六分多钟的具有强烈情绪宣泄性的快板,体现“云川之神”涅槃升华般的高潮,通过“笙”与管弦之间的声音竞奏,“笙”奏出趋快节奏大能量高密度的“音块”“音簇”,仿佛表现了“云川之神”的强力意志与命运抗争。这一部分中,作曲家将富有禅学意味的“尾声”融入其中:一切归为原本自然——菩提本无树,何处惹尘埃。

对于此曲还有两个特质需要指出。

一是从演奏法上来说作品具有对笙乐器的“极限发掘”与创新开拓的特质,比如“不规则节奏的笙吐音技术”“调性笙(D调)的无调性音乐表现力”“对笙的被吸附性音色的对抗性与独立表现力的价值挖掘”以及“笙的口内技术”“呼吸技术”的创造性运用等。此曲创造了”笙“的音乐表现力高度。

二是从艺术哲学的角度来说,这部作品使用了“大块音色”手法体现了中国绘画中的“泼墨”大写意的精神,同时采用“微分音”技法表现了微观世界——“一叶一菩提”的宗教境界,二者相融,混为一体,从其主体来看,可谓“神”品。

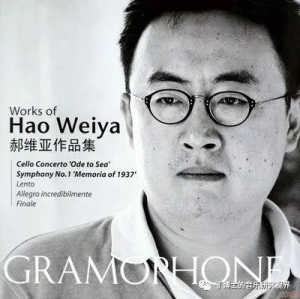

(三)“梦化”交响“神”品——郝维亚《牡丹亭之梦》

郝维亚是在歌剧音乐创作卓有成就的作曲家,他近年来创作了诸多歌剧作品,如《山村女教师》《大汉苏武》《一江春水》《辛夷公主》《画皮》《萧红》等。

大量的戏剧音乐写作经验积累在某种程度上影响了作曲家纯器乐作品创作风格。这部笛子协奏曲《牡丹亭之梦》就是在中国明代著名戏剧家汤显祖的昆曲名剧《牡丹亭》中选取了其中三出戏——“惊梦”“幽媾”与“寻梦”进行交响化再创作,体现了作品的戏曲音乐化特色。

作品采用了原创性的“梦化”叙述结构。这是一种去理性、随梦意、散点化又浑然一体的结构。该结构,虽仍属“线性叙述”,但句法参差、段落融泯,更合乎梦的语法:凝缩、错置、重组、游移。

能够听出作曲家在创作中对“本真”“自然”的美学追求,如对于笛子与乐队之间的音色结合、呼吸、和声诸多方面在尽力采取去特征化的技术运用;旋律写作中虽使用了昆曲曲牌《皂罗袍》的元素,但也在发展中做到取韵去形,不直接引用。

旋律具有典型昆曲音乐特征,没有上板的强烈律动,没有突出的高潮段落,音乐基本是在“浅吟慢唱”与“游梦”中进行,结尾渐渐消隐在德彪西《牧神午后》似的氛围中。

对此,许多评论家有相似感受,如傅涛涛说,“音乐中曲笛与梆笛轮流演奏,犹如柳梦梅和杜丽娘两人互述衷肠,表达爱意与思念之情的缠绵对话。”范哲明则言,此曲“明显地偏重于中国戏曲表演形态的现代转义”。

可见,这部作品无论是戏曲性“取韵”表达,还是 “梦化”叙述,亦或是题材上通达“异度空间”的“人鬼情”,都体现“神”性的艺术特质,故谓之“神”品。

(四)现实的“逸”品——叶小纲的《乡村后院》

声乐交响化的音乐创作是叶小纲最典型的个人创作风格类型。不过,还有一种以“文人意象”为特征的音画作品创作,可称为其亚类型的个人风格。这方面作品也有许多,如《锦绣天府》《海天交响诗》等。

《乡村后院》,又名《美丽乡村》就是这一风格类型的作品。其原为杭州钱塘艺术节2019年的委约作品,初旨是要表达当下浙江杭州地区乡村的变革及绮丽景色,以及生活在这片土地上的人们在新时代的精神面貌。作曲家在创作中没有采用写实主义的细节描绘,而是采用了中国传统文化“写意”,对江南农村生活环境进行了诗意表达。

结构上,作品采用了弥漫式模糊段落的结构,内含“起承转合”的音响变化。创作中虽然采用杭嘉湖平原的民歌音调,但没有直接引述使用,而是将之置入多层次的音乐织体之中,或隐或现,在一种烟雨江南的意境氛围中贯穿呈现。

叶小纲《中国风作品音乐会》

由此可以看出,作曲家力图表现的是一种“理想乡村”,它静谧和谐、富有诗意,在徐徐自然律动中自信而美丽。这种存在有客观现实基础,一定程度上体现了新时代中国社会主义新农村建设的典型成就,只不过,它经过了作曲家主体观照的再绘而呈现出具有理想化的,令人向往的一个“诗意栖居”之所。

(五)“后新潮”的精品——郭文景的《愁空山》

郭文景,1956—,生于重庆,自1990 年至今,一直任教于中央音乐学院作曲系,曾任作曲系主任。郭文景是八十年代以来中国最有国际影响力的现代音乐作曲家之一。主要作品有歌剧《狂人日记》、《夜宴》、交响乐《蜀道难》、交响诗《川崖悬葬》、协奏曲《愁空山》、室内乐《戏》、《甲骨文》和《社火》等。

郭文景的竹笛协奏曲《愁空山》(1995,管弦乐版)是“后新潮”音乐起步发展时期的经典之作,不仅在国内,在国外传播也十分广泛。据不完全统计,该作品在2004-2020年间,先后在美国、亚洲与欧洲各地演出30余次,合作过班贝格交响乐团、BBC交响乐团等世界著名交响乐团。(注:本数据由作曲家与独奏家提供,笔者进行统计后得出。可作为可靠数据评测中国现代“精品力作”传播度的一个衡量尺度。 )

对这部作品进行深入分析文论已有许多,不再赘述。我们重点说说这部作品的三个主要风格特色。

1.这是一部体现中国传统美学意境的作品。作品分三个乐章。第一乐章用婉约抒情的曲笛表现了“愁” 山之境。第二乐章用高亢激越的梆笛表现了“灵”山之境。第三乐章用低沉浑厚的大笛表现了“峻”山之境。

2.这是一部有古人心境却又体现个人发思的人文之山。第一乐章,虽然作者取意古人诗句“子规啼夜明”,但作品采用了由散至慢、渐快的速度与节奏布局,表现了作者面对“愁”的乐观心态;第二乐章虽是“灵”山,但采用了快慢快的速度与节奏布局,轻灵欢悦的笛声与管弦奏出的“泉水”“山之精灵”“斑驳的阳光”等交相呼应,表现了生于川渝的作者之自在心灵。第三乐章是“峻”山,分为三部分。第一部分采用多主题的联曲体 ,第二部分是变奏体,第三部分是加引子和尾声的再现三段体,整体属于具有弹性节奏的慢板,表达了作者对山的多种复杂的情感,几经徘徊,最终选择弘毅越山。

3.作品拓展了中国传统笛乐的技法与表现力。主要体现在为演奏变化音而使用半空音技法,以及循环呼吸和吐音结合运用等方面。

通过以上分析可见,这部作品将情、景、意三者融一,既描绘了“空山”之色,古人意境,又表现斯人心境,体现了个体与中华传统文化视域的融合,可谓“后新潮”音乐的精品。

由上可见,本场音乐会是一场比较典型的中国“后新潮”音乐会。我们基于中国古代画论提出的“音乐六品”论,也可较为合适地用于这些作品的品评,证明“后新潮”音乐与中国传统文化气脉相通,体现了中国传统美学精神,也印证了我们对“后新潮”音乐扎根中华文化特质的判断。

(六)打击乐的“精”品——唐建平的《仓才》

唐建平,1955—,吉林省辽源市人。新中国自己培养的第一个作曲博士。曾任中央音乐学院作曲系主任。代表作:《春秋》《后土》《春秋集韵》《天人》《仓才》等。

唐建平是一位注重从中国民族民间汲取具有强烈象征意义的文化元素化作灵感乐思进行创作的作曲家,并有深厚打击乐素养,在打击乐交响化创作方面具有较高建树,二者结合逐渐形成了其打击乐交响的民族化表达的个人风格。

《仓才》是在鼓乐《龙抬头》创作经验基础上对这一风格创作的一次成功尝试(之后是《圣火》)。

这部作品最突出的艺术特色可归为四点。

一是中西混合的打击乐群的使用。

二是从中国戏曲锣鼓经中提取出仓才两个标志性符号元素,并从其汉语语音中提取音高材料构成和音作为贯穿管弦乐写作的核心素材,然后通过派生等技术手段予以发展,从而体现两者的内在统一性。

三是作品采用了独特的“快-慢-快”速度与节奏布局,运用中国线性思维一贯式发展完成,段落之间自然衔接,消泯传统的分段结构。

四是将打击乐进行各种形态的创新写作,其中包括将戏曲经典的锣鼓经植入其中,发掘和运用不同打击乐色彩,从而将律动赋予更多的文化内涵。

关于第四点,笔者甚是赞赏:宇宙生命的本质之一是活动或律动。具体到某一事物某一时刻则表现为不同节奏形态的律动。人和事物又往往存在于一定的关系网络之中,这又形成了复调式的不同节奏的律动,从而构成一曲蕴藉丰富的生命交响。

从个人的欣赏感受来说,作曲家力图通过马林巴、组鼓敲击出的不同力度、强度和形态的节奏律动以表现典型极致化的生命律动状态。

同时打击乐与乐队节奏律动化的音响相呼应,或同步相趋或对比背离,最终立体呈现各种情景下或场域中的生命律动形态,并通过对这种律动形态的表现来反映出作曲家对宇宙生命的哲学思考与文化理解。从这个角度上来说,这部作品不仅是一部注重节奏律动声音质料运用的打击乐协奏曲,更是一种通过律动形态进行书写或表达哲学思考的创新之作,可谓一部富有生命哲学深意的观念音乐作品。另外,作品又对打击乐的技法与表现力进行了极致发掘。综合两者,其可堪称现代中西混融的打击乐交响曲的精品之作。

附:彩蛋(作曲家对拙文的评价)