摘要:宋代音乐家姜夔的音乐作品,其中不少称之为“自度曲”,是中国现今能够留存下来并签署创作者名字的“音乐创作”实践记录,对于我们考证、了解宋代音乐信息有着极为重要的参考意义。杨荫浏、阴法鲁两位先生曾在1957年写出《宋姜白石创作歌曲研究》,主要论述了姜白石的诗作语言特征及其与音乐的内在联系,对其17首歌曲做了文化、语音、声调、韵律方面的研究,这些文献对于我们今天的研究具有不可替代的作用。本文从现实的音乐创作出发,拟以歌曲旋律构成的本体——调式的组织方式入手,剖析其中旋律线性进行的规律,以现代人能够看得懂的音乐理论语境,对这些白石“自度曲”做调式旋法、音乐结构、旋律发展等方面的本体音乐分析。

关键词:自度曲;姜夔;七声调式;八音之声;线性思维;句法结构

宋代著名词人姜夔(约1155—1221),字尧章,别号“白石道人”(姜白石),江西鄱阳人。自幼爱好音乐与书法,以擅长诗词闻名。成年后屡次科举失败,只好去当幕僚清客。中年之后常住杭州。在宋代乐坛中,他是一位精通音律、文采卓著的音乐家和文学家。他的音乐作品除了一首古琴曲《古怨》外,现存17首歌曲,都附带“俗字谱”,称之为“旁谱”,这是目前唯一能够见到的宋代词调曲谱,可贵之处在于其中不少还是姜白石改编、加工甚至是独自创作的歌曲,称为“自度曲”。姜白石以词著称,大多是游记、咏物之作,从中抒发自己身世飘零的感慨。尽管他未能摆脱寄人篱下的清客生涯,却依然能够保持自身独立的人格。从他有年代可考的作品看来,自1176年到1206年的三十年间,他走过江西、湖北、湖南、江苏、浙江,游历过许多名胜,他经历过山河破碎、辽金入侵的社会生活,使他的诗词大多表现感喟人生、怀旧回望、眷顾情感、咏山颂水的文人情怀。白石的歌曲旁谱“其中有自度曲和记录下来的旧曲,如《醉吟商小品》《霓裳中序第一》。《霓裳中序第一》可能是替代著名大曲《霓裳羽衣》中的一段。这都是很珍贵的材料。根据这些材料,我们可以听到宋代的歌曲了。白石的自度曲和他的诗词一样,也都笼罩着悲伤地气氛。”(1)白石的歌曲创作都是先作成词文,再制曲,讲究音韵格律,精于音韵谐畅。其中词字格律严谨、寓意深刻,逐字斟酌、格调高雅,充分发挥出其作曲的才能,是姜白石艺术创作中价值最高的一部分作品。他的改编曲来源于几个部分:1.截取唐大曲中的一部分,所谓“摘遍”;2.取自不同宫调的乐曲合为一体,称之为“犯调”;3.记录乐工演奏的音乐,像是做“采风”的工作,如《醉吟商小品》;4.对旧曲加工填入新词,如《徵招》;5.他人所作的词调,自己再填词。如《玉梅令》就是采用范石湖的曲调再填词;6.“自度曲”,这类歌曲才是最值得关注的,因为它关系到“音乐创作”,以往音乐史学家关注“自度曲”的史学意义,对其本体技法关涉较少。当我们分析这些诗词曲调时,总是感觉不像是八百多年前的创作,尤其是所采用的调式,其中之风雅至今再也没有见到过,在痛感失传的同时,又平添无尽的感叹:谁说中国自古没有音乐创作?这就是证明,只是我们能够获得的这类文本资料真是太少得可怜了。(2)

中国民族调式中的三类七声音阶是由不同的偏音构成,偏音一般都发生在调式音阶的第IV级和第VII级上,正声(雅乐)七声音阶是变徵、变宫;下徵(清乐)七声音阶是清角、变宫;清商(燕乐)七声音阶是清角、清羽。每一种调式都存在着五声骨干音与“二变”的构成关系。三类七声音阶为正声(又称“古音阶”、雅乐)、下徵(又称“新音阶”、清乐)、清商(“俗乐音阶”、燕乐)音阶。

中国民族调式是以五声为骨干,称为“五正声”,加上“二变”,才形成了带有各自不同调式色彩的七声音阶。七声音阶的特点主要来自偏音的合理使用,只有认识到偏音的作用,才能真正理解民族调式的真谛。这也是中国的七声音阶区别于西方七声音阶的主要方面。此外,所谓“偏音”其实在调式中也起着骨干音的作用,并非西方七声音阶中临时加入“外音”的概念。西方七声音阶只可一次性采用,而中国的七声音阶却有着“轮转”使用的特性,加之,调式音阶内部特定的旋法的音调走向,使得中国的七声音阶具备了西方七声音阶不可替代的品性。

在姜白石的“自度曲”中,上述各类七声音阶,他都有所涉猎,由于采用五声骨干之外的不同偏音的用法,使得其旋律中的调式色彩异常鲜明。本文中的姜白石自度曲,是依据杨荫浏先生于20世纪50年代译谱的五线谱版本而作。

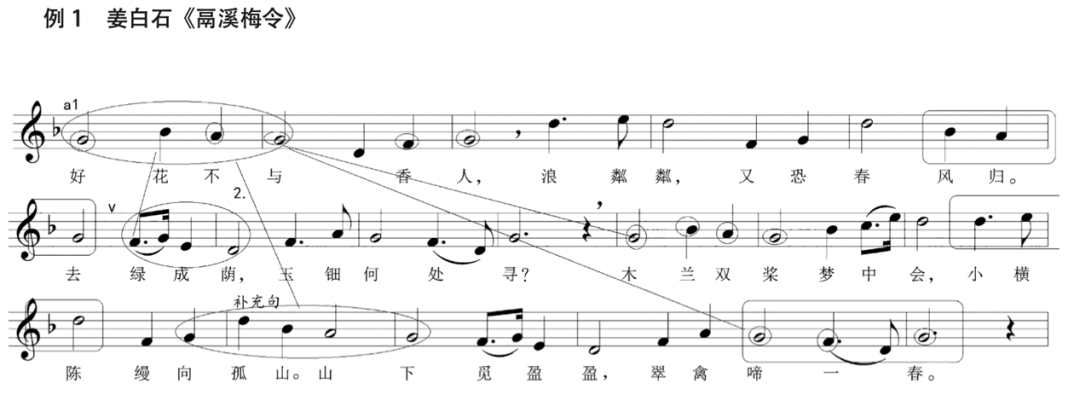

姜白石的《鬲溪梅令》写于1196年。这首词上阙写惜花,感叹好花不等惜花人,便被春风速速吹散,而无处再觅如“玉钿”的春花;下阕写寻花,却是空向孤山下寻觅梅花,只能听见翠鸟啼春的鸣叫。上下阙基本上就是曲谱中所标明的上下两个乐句。作者在其中表达惜花的急切心情和幻想寻花的比喻,借题发挥,感叹作者怀才不遇的情状,流露出强烈的失落感。

分析姜白石的“自度曲”创作,就一定不能脱离音乐的结构,其中音乐主题的“核心音调”(按照现代作曲法说就是“动机”),以及其后音乐进行中的展开手法,直到最终形成一个结构单位的终止感,所有这些按照现代的作曲法则看待都存在着令人惊异的成果。

我们先来看看曲谱,其中圆框表示主题中的核心音调(“合头”“动机”),方框是结束时的“合尾”,“合头与合尾”的前后呼应,也是中国传统音乐中所一贯强调的结构原则。原谱中标有“,”为乐节,通常是由两三个乐汇构成,两个乐节构成一个乐句。全曲分为a、b两个乐段,每一乐段开始处,都标有特定的动机(核心音调)。(3)此曲为一个乐段加一个乐句的补充。在每一乐句开始处都产生一个核心音调(动机),它影响到后面音乐继续发展要采用的音乐材料,而且每一个乐句的结束,都与开始时的动机“遥相呼应”,做到了“合头与合尾”的材料统一。

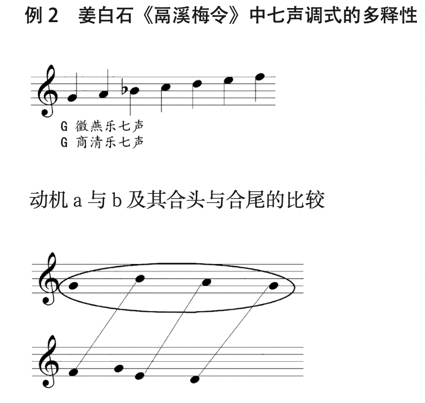

《鬲溪梅令》的调式为七声音阶,按照现在的作曲理论语境,G就是不变的调性。调式则可以作为三种解释:它们分别发生在不同的宫系统:G徵(C宫)、G商(F宫)、G羽(bB宫),都有各自合理的解释。其中,清乐、燕乐的委婉格调,特别适合于描绘民间山水风情,也是当时词乐结合中比较通俗易懂的音阶形式。每一条单旋律在展开其线性进行时,都会同时存在两个线条,或反向运动,或同向平行运动。此旋律围绕中心音G,上层是五声性调式骨干音的下行D-bB-A-G;下层在前14小节先是做调式骨干音的上行运动,进而在第三级音上延伸,与上层线条合并。

对于两个调式的线性分析,有助于人们认识旋律中的调式骨干音是如何以级进进行的方式安排在旋律发展当中,也为旋律中的调式感增添了理性认识的途径。

中国古代音乐因缺乏有效的记谱方式,而使现代人不得其真面目。中国音乐史料始终停留在“说”音乐的层面上,最多是在“律学”的数据下,做一些对于音阶的描绘,缺乏深入的本体理论研究,就很难对未来的音乐创作产生直接的影响。没有音乐实践谱例的支持,这些律学理论就不会转换成为音乐创作、表演的真实存在。大部分描绘古代调式的文字,停留在工尺谱故纸堆里。记谱文本的落后,使得近现代中国表演创作的音乐实践备受阻碍。我们现在所能看到的古代音乐曲谱真是少而又少,加上后人对工尺谱的译制与认识上的偏差,使得很多自身带有可贵音乐特点的谱子被忽略或被遗失,甚至在出版、征集的过程中,限于流传的需要而特意削平特色音,以适应大众接受能力的说辞为借口,失去了古典音乐艺术的真髓,此乃真正的损失。

按照黄翔鹏先生《“唯九歌,八风,七音,六律,以奉五声”——〈乐问—中国传统音乐百题〉之八》中的解释,宫、商、角、徵、羽、中(变徵)、和(清角)、变(变宫)、清羽,在古代文献中又称九歌。“九歌”中除去清羽便可称为“八风”,“八风”中除去“中”可称为“七音”,“七音”中除去“变”可称为六律,“六律”中除去“和”就是“五声”。(4)

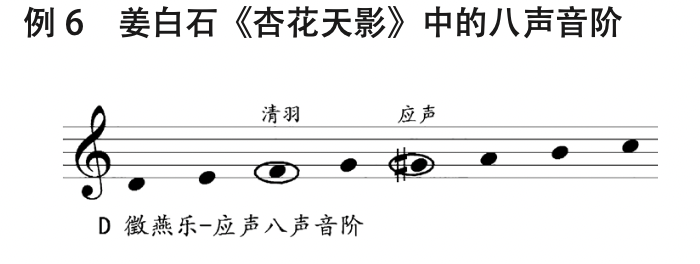

根据《中国音乐词典》“八音之乐”这个条目的说法:“这种八音结构,曾被用来构成八种调式。”(5)这种八声音阶中共由4对“宫—角”构成的大三度关系:C-E、A-#C、D-#F和G-B,由此可以说,其中存在着4个潜在的宫调式系统。

与上述所举出八声音阶不同,带有“应声”的八声音阶,应声(升宫音),它来源于五度相生律的第八个音:五度相生律第八个音形成“带有应声的雅乐八声音阶”,可以视为八声音阶的“第二范式”。

带有应声的八声音阶——C均中的雅乐、燕乐调式,是在“宫、商、羽、徵”四种调式中,增加“应声”,形成有特色的八种八声音阶。根据“八音之乐”的说法,这八种八声音阶不包含清乐为基础的八声音阶,也就是说,它们是在雅乐与燕乐七声音阶的基础上加上宫、徵、羽、商四种调式,再加上“应声”形成的。这与七声雅乐和七声燕乐中所带有的四对大三度关系有密切的关系。

清乐七声音阶加应声尽管也能分出四对大三度,但其基本上是与雅乐、燕乐七声的大三度关系重合(三对与雅乐一致,一对与燕乐一致),因此没有必要另分出清乐加应声。

先秦典籍中多次提到“唯九歌、八风、七音、六律以奉五声”其中的“歌、风、音、律”都是指“声”。这句话的意思是说用“中”“和”“变”“闰”四声来烘托和突出最常用的五声,说明在各种七声音阶中,五正声的地位都是很重要的。我国古代哲学家老子说过“有无相生,难易相成,长短相形,高下相盈,音声相合,前后相随,恒也”。老子在这段话中讲的“音”可以理解为“偏音”,而“声”可以解释为“五正声”……音声相合说明了“正声”和“偏音”是相辅相成,也是相反相成的,相互矛盾,相互依存而又相互转化的。有时“偏音”在曲调中的作用比“正声”还重要,有时“偏音”还会变成“正声”“,正声”也能变为“偏音”。所以,不能对“偏音”和“正声”在曲调中的作用做绝对化的理解。(6)

现存没有失传的姜白石歌曲曲谱中的宝贵资料,其中所采用的调式现象与当今流行的旋律调式大不一样,读来令人感佩,值得好好加以研究和关注。他所采用的调式有很多是从唐代流传下来的带有应声关系的燕乐八声音阶,还有一部分是采用雅乐、燕乐、清乐不同的七声调式写就。

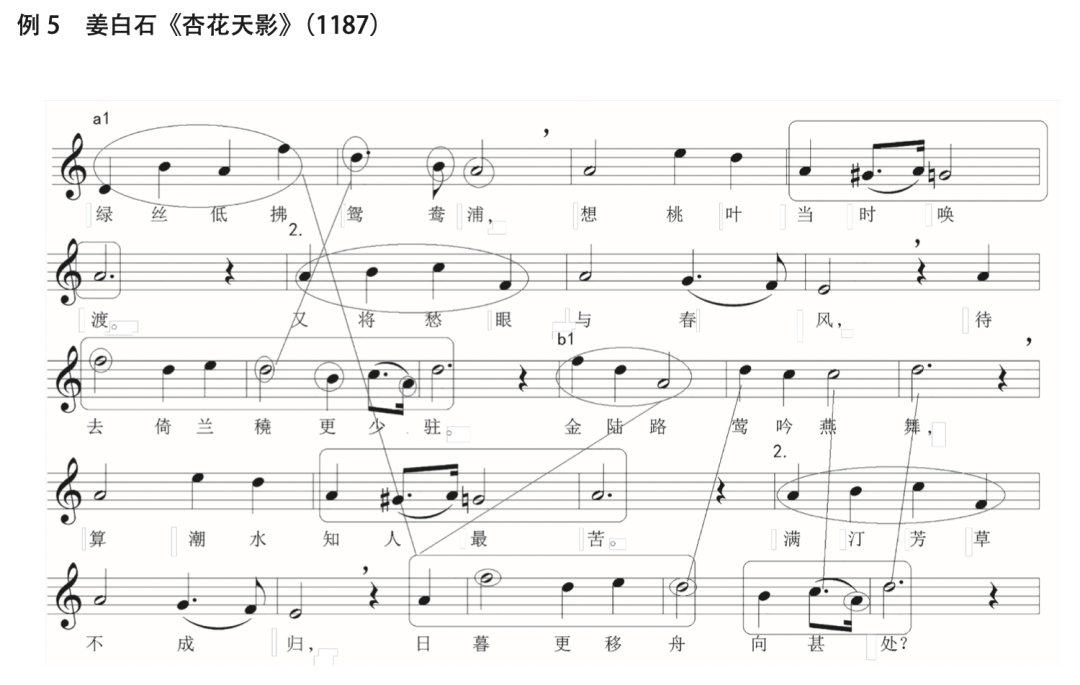

《杏花天影》可以说是姜白石的代表作,作于1187年。1186年冬季,他乘船由今汉口出发,1187年初路过金陵(南京),怀想起古代文人与歌妓的恋爱故事,观望着满目春色,又想到自己漂泊的生活,心中不免伤感,写下此曲。

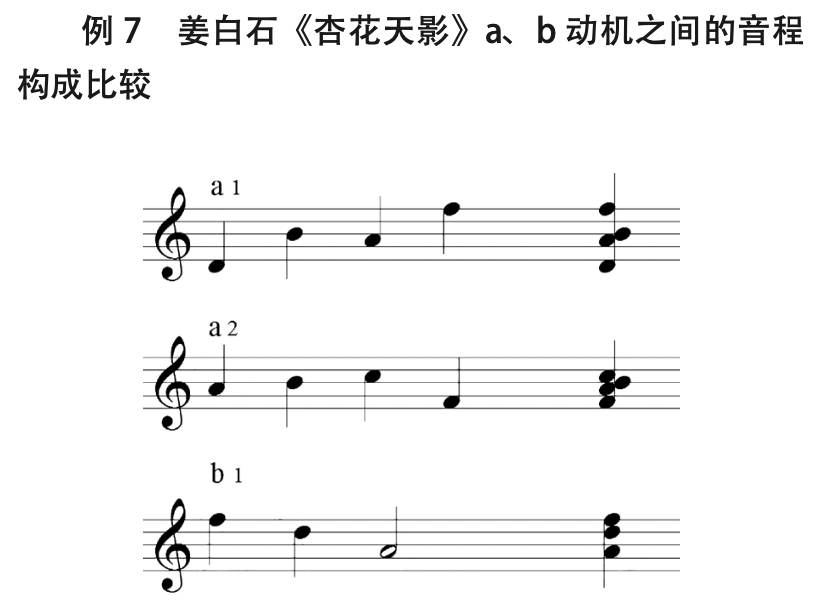

两个六度上行跳进,是这首曲子动机的最明显的特点,它与全曲结束时的合尾一致;a、b两个乐段的合尾也是一致的。b段开始的动机与a相比,是a动机的重新排序而已,第一乐句与第三乐句的合尾同样一致。中国音乐讲究“合头”“合尾”,开始与收束的手法相互统一,才能在听觉上彼此呼应,易于记忆。谱中开始时的圆圈标注为每一乐段(乐句)开始时的动机,方框型为结束时的“合尾”,从中可以看出那时的“自度曲”在音乐结构方面就已经有着相当追求了。

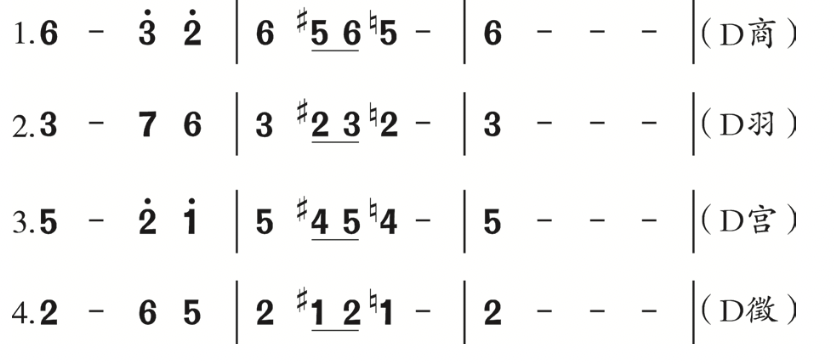

五线谱打谱基本上可以巩固一种调式的说法,但如果放在简谱中,这段《杏花天影》的译谱就多样了,仅第3—5小节就有以下四种解释:

前3种的译谱和解释不可取,偏音中升高V级音和升高II级音不符合五度相生规律。第3个(D宫)虽然可以解释为变徵与清角的交替,但音阶中出现降III级音,就不合偏音的构建机理了。

对照记载,此曲为“中吕调”,即“夹钟羽”,说明姜白石的创作基础是D羽正声调式。但令人疑惑之处在于G、#G(II、#II),什么调式会出现#II级呢?我们按照应声出现的升宫音位置,按照现代的乐理语境解释,此调式似应为“D徵调式应声的燕乐八声音阶”,属于上述例4燕乐七声加应声的那种八声音阶的“轮转移宫”形式。由此可以看出,在八声音阶中,“调式的多释性”受到了挑战,因此有一种调式应该是最合理的解释。以往由于记谱方式的不同,直接关系到调式认定难以确定,尤其面对这样一种特殊的八声音阶,记谱的混乱无形中人为增添了认定的困难。

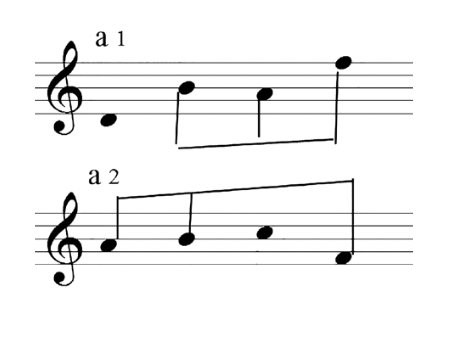

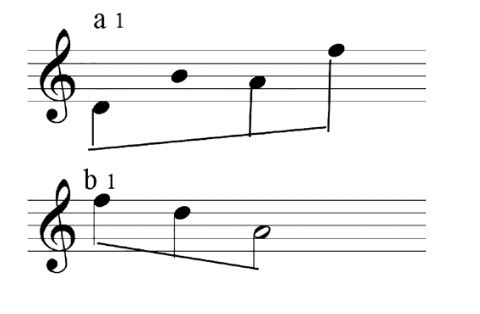

按照现代作曲理论,动机(motive),是音乐发展的依据,也是全曲“乐思”(idea)的集中表现。此曲中有两类动机,宽音程、级进音程,在传统音乐中称其为“合头的核心音调”。开始时a段的动机中两次六度跳进的动机,上来就给人一种独特的感觉。每一个四音或三音的动机在纵向上都可以构成一种“纵合性”叠置的和弦(旋律纵向化),通过纵向和弦也可以直观地看出相互近似的组织关系。

可以看出,b段的纵合和弦与a段的纵合和弦,建立在同一类转位形式上。比较前后几个动机的横、纵关系,除了b段第二乐句的动机与a2完全相同不计外,其余动机之间在音程构成方面都是有密切关联的。在a1与a2之间,是三音轮转关系:

在a1与b1之间,也是在三个相同骨干音的轮转中产生。

在保持了七声燕乐音阶的同时,加了一个应声(升宫音)形成了一个与宫自然音相互对照、色彩性的变化音,这大概就是此曲旋律委婉、舒雅的魅力所在。

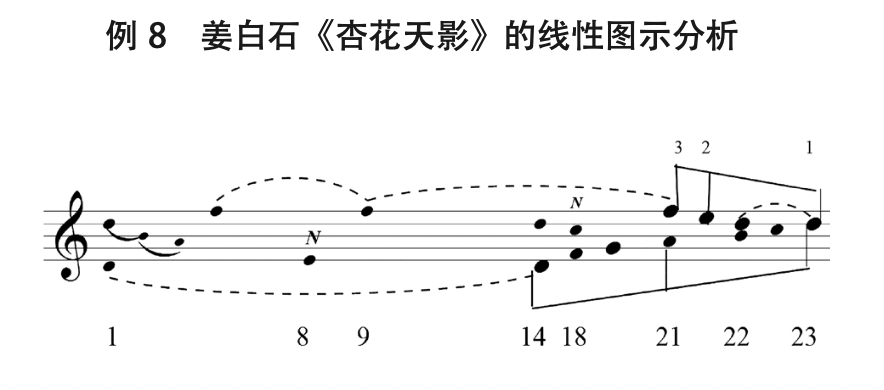

每一个旋律分析的图示中都可以剥离出两个线条,可以是反向、斜向或是同向。

上层结构框架,在第3级F音上(偏音清羽)延伸长达21小节之后,按照调式音阶级下行级进,到达主音G,用以强调燕乐音阶偏音的特质。下层则在调式主音第I级音上延伸,中间经过一系列二度级进上行,在21小节V级A之后到达主音D。两个线条呈反向相向运动形态。

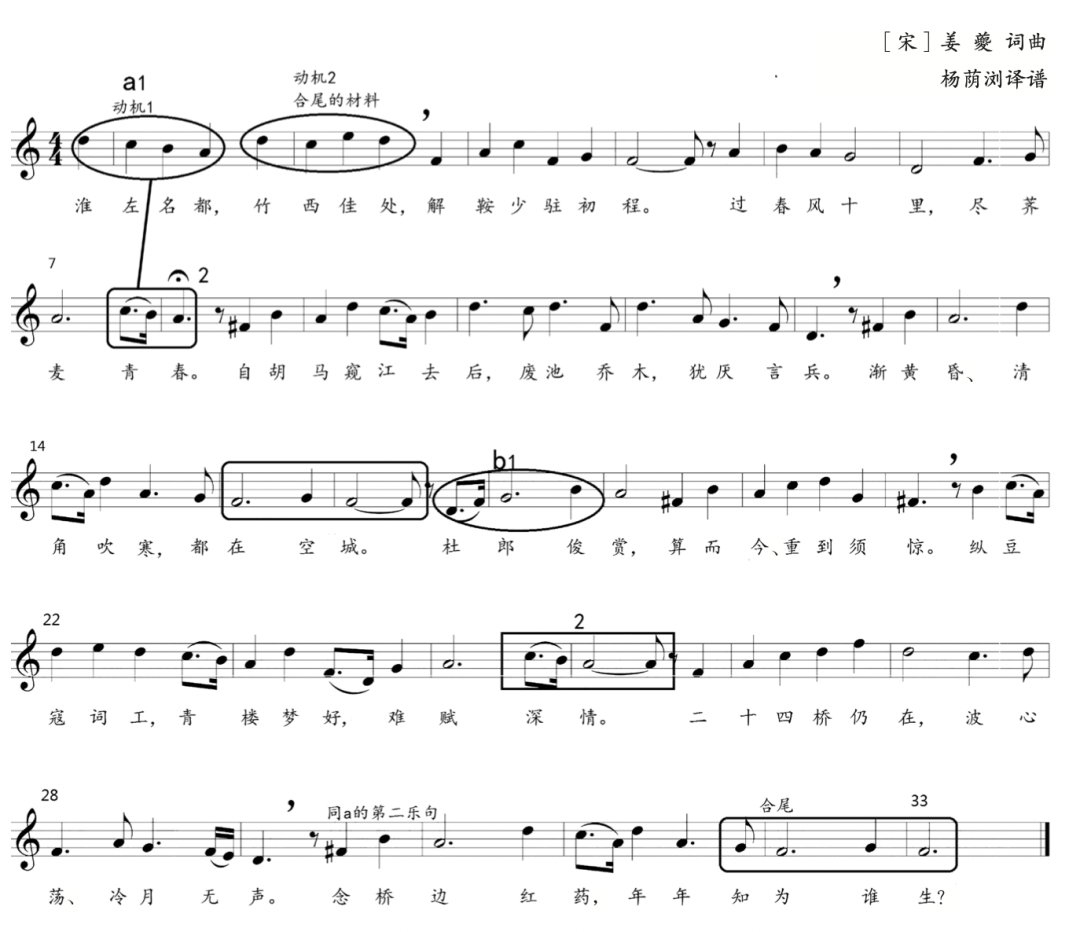

《扬州慢》是姜白石的早期作品,写于1176年(南宋淳熙三年)。在靖康之乱后,扬州曾多次受到金兵的侵扰,作者乘船自汉阳南下,路经扬州,原本繁华的城市已是满目疮痍,“四顾萧条,寒水自碧,暮色渐起,戌角悲吟”。白石道人怀着这种苍凉之感写了这首“自度曲”。

中国古代歌曲有一种体裁形式叫作“慢”或“慢曲”,特点是曲调较长,重拍不明显,实则无节拍,“重起轻煞”,适合于抒情效果。

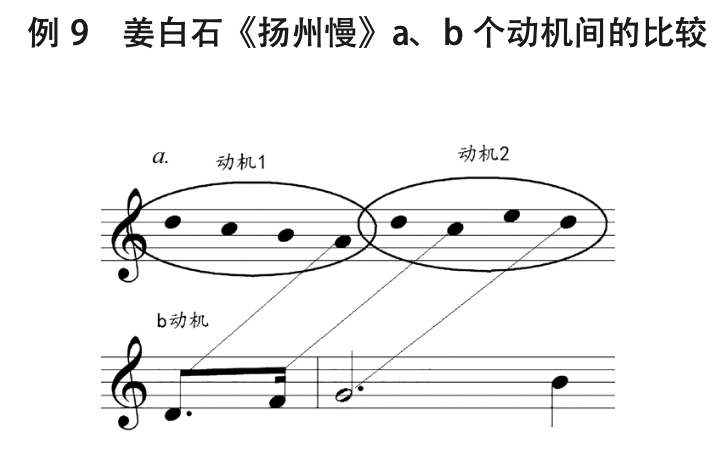

姜白石的《扬州慢》含有两个动机:1.为音阶式下行;2.为曲线式上行。b段动机契合于a的两个动机,直线音阶式上行,a、b两段的结束合尾也是一样的。抓住了两个动机型,就可以从中观察到音乐是如何沿着动机的特点发展下去的,也就会对那时的“自度曲”就具备这样严谨的写作技巧而感到惊异和赞叹。

此曲由a、b两个乐段组成,每个乐段内都有2个乐句,乐句内部都分为2个乐节(,),对照圆圈内的开始动机与方型框中的结束合尾,体会一下其中集中、简炼的音乐材料与其音乐展开之间的关联,及其与结构分配的合理搭配。

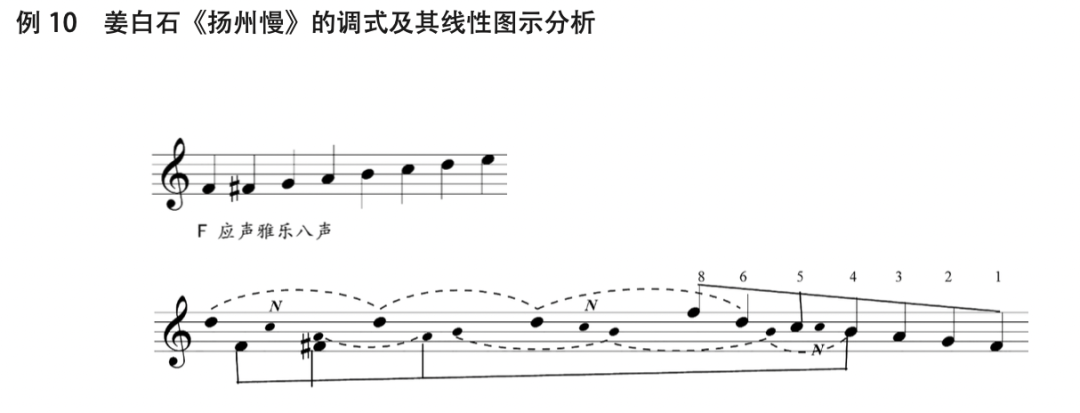

通常,旋律的结束音就是音阶的首音,这就如同我们看待西方音乐中的终止式的思路一样。F为宫,形成一个雅乐七声音阶再加上升宫音的“应声”,而形成的八声音阶,它属于上述第一种八声音阶。

从上面的图示中我们可以看出,上层在调式“羽音”(D)长时间的持续之后,最终以“贯穿式”的音阶下行方式,将调式骨干音展示一遍。下层突出了调式中的偏音:宫音、应声直至变徵音的持续。由于每一个八声音阶内部都存在4对“宫—角”大三度,就必然隐含着时而脱离本调而“离调”的可能性,故在这样的调式中,旋律的游离性会更加增添多彩的趣味性和陈述中的含蓄性。

宋词中的每个词牌的句式、结构变化很丰富,多为“非方整性”的句型造成。这种长长短短的语言结构更适合表现细腻复杂的心理和情绪,这些独到的陈述特点,后来很快也被其他说唱、戏曲艺术所接纳和吸取,说明这种词律对我国后来的音乐发展产生过极为重要的影响。

调式偏音的合理而巧妙的运用,更是其中音乐本体所产生艺术魅力的来源。以往我们对中国音乐史的研究多从文化继承、诗词格律方面入手,很少关注音乐本体调式对于诗词曲调创作的积极作用与深层次文化艺术方面的关联,这些都是需要从速改变的研究状态。

在中国历史上,宋代的文化艺术曾经达到一个空前的高度,宋代音乐既弘扬了历代音乐中调式的精华,也继承了唐代燕乐二十八调、八音、九歌等多音调式的音响风格。陈寅恪先生说:“华夏民族之文化,历数千载之演进,而造极于赵宋之世。后渐衰微,终必复。”元朝之后的中国音乐逐步走向衰微,就是因音乐所用之调式大为简化,流于普及、失于大雅。加之戏曲曲种的发展,使得文字的作用愈加强化,音乐被视为文字、诗词、剧情故事的附庸,极大阻碍了音乐作为独立艺术的发展步伐。直至现今看到白石道人的“自度曲”,实为其中调式中的变化音高(偏音)的巧妙用法而称道,同时也感叹随着此后音乐历史发展轨迹的改变,使得音乐自身规律不能得以充分施展的悲凉结果。

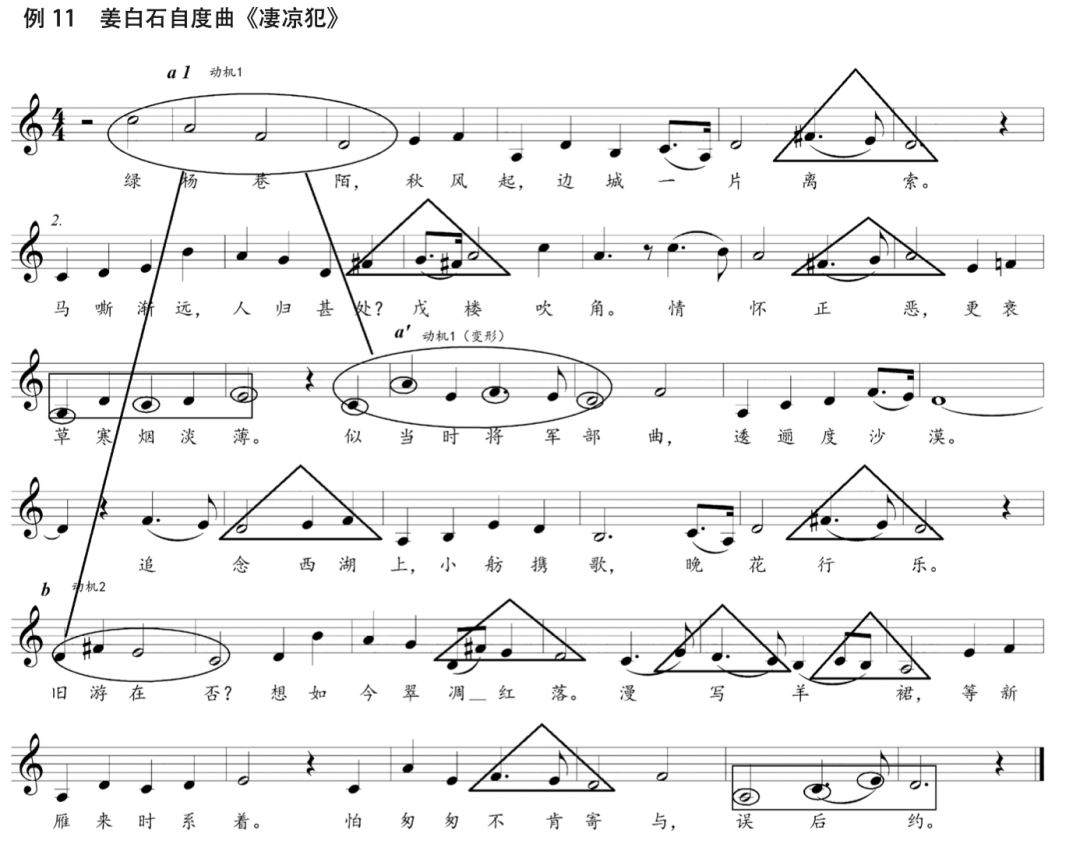

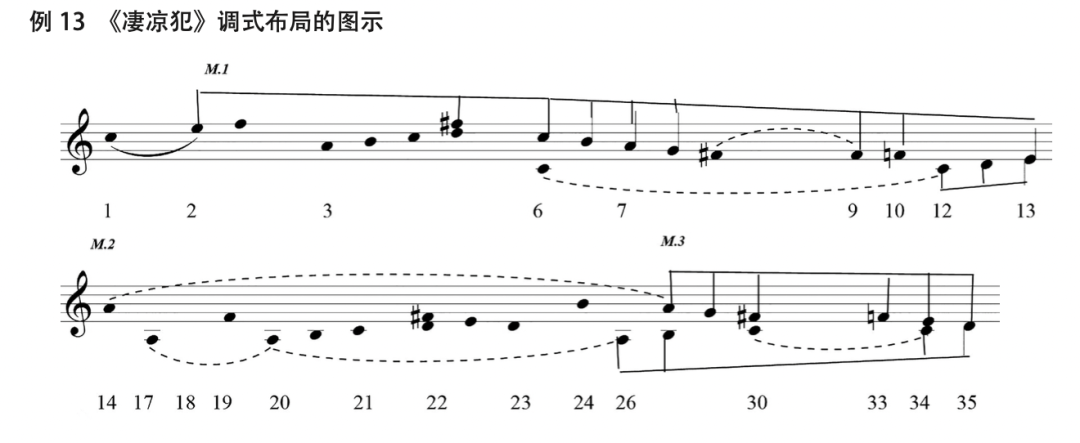

姜白石的自度曲《凄凉犯》是他旅居合肥时写的乐歌。那时淮南是南宋边界,屡遭兵灾,城郭内外景象萧条。作者抒发了时闻远处传来的马嘶声、戌楼上的号角声后,心中充满凄凉暗淡之情。词曲因由一首称为《凄凉调》的七弦琴曲借以为名。姜白石自述心情本来就不好(情怀正恶),再看到满眼寒烟遍地凄凉的景观,心中充满了强烈的孤独感。“犯”意味着“犯调”,与守调相比,古代音乐的术语“犯调”就是转调的意思,多指不同宫系统之间的转换。

上面图示中圆圈代表两个a段、一个b段的动机;方框表示“合尾”与动机间的关联;三角是音乐展开中所采用的主要三音组,来源于a动机的最后两个音(F,E,D)。合尾与合头(动机)、主要展开材料之间都存在着颇为密切的音程联系。两个a段为“抑扬格”,弱拍起;b段动机扬抑格,强拍进入,这也是两个动机在韵律方面较为鲜明的对比。

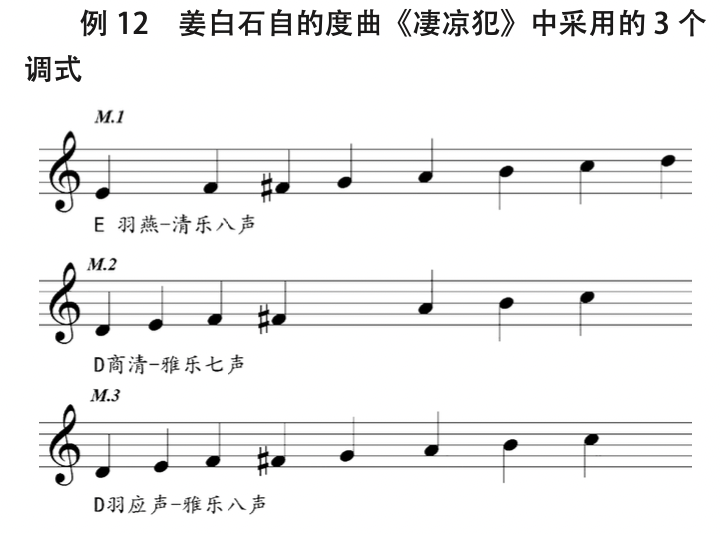

《凄凉犯》在音乐结构上颇为讲究,全曲可以分为三个乐段,由开始的主题—动机作为划分结构的依据,前两个乐段动机是一个,但两者所采用的调式略有差别。

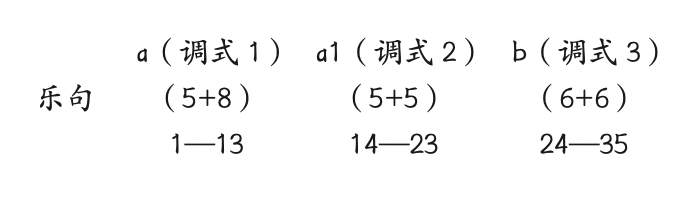

调式的首音应该与音乐中的结构的结束音一致,结束音指明了调式音阶的命名。调式的划分不应当脱离音乐结构任意划分,而是要在至少构成一个乐句的情况下,才能认定调式。a段采用调式1(M.1)在G宫系统内E羽八声音阶;al采用调式2(M.2),C宫系统内的D商清乐等于雅乐兼有的七声音阶;b段采用调式3(M.3),是在F宫系统的带有“应声”的D羽八声音阶。所有这些调式在当代中国音乐中,无论是民歌、戏曲、歌舞还是器乐曲,都已经很少见到了。M.3仅比M.2多了一个G音,两个调式非常相似,但在调式构成方式上却有很大差异。M.2以D音作为商,F与#F就分别代表了清角(清乐)与变徵(雅乐)的调式构成。M.3以D音为羽,F、#F才能分别代表宫音和“应声”(升宫音)。在八声音阶中首先考虑到带有“应声”的八声,而后再考虑清雅燕的调式构成方式。三个调式之间有着“大同小异”的组织关系,但宫系统不同、调式清雅燕不同,造成三个乐段不同的调式色彩。

我们将上面《凄凉犯》的单旋律曲谱放置在一个线性调式布局的地位上,通过下列图表,可以清晰地看到三种调式在全曲中贯穿、分层次陈述的整体面貌。通过下面的音乐结构图示,调式的构成等几项分析参数的参与,加上图示中所指出的调式骨干音的延伸、贯穿,可以看到,每一个调式的双层线条中都是由调式音构成,第1—5小节显示的是第一乐句的调式,第6—13小节是第二乐句的调式;第14—23小节是a’乐段的调式;第24—35小节是b段的调式。

不能不感悟到彼时“作曲”的严谨度,开蒙启智地为我们指出一条显性的诗意浪漫、隐性的理性多思的创作规律。遗憾的是,对于自度曲的创作在历史上并没有做出及时的总结,使其没有达到为更多音乐家理解的共识。

在长期的音乐实践中,这种由宫音与应声构成的八声音阶,常常是以音阶音减缩的形式出现的,有些七声、六声或五声并非都建立在调式骨干音上,只要是成对出现的偏音并存在一个音阶内,就可以被视为是在这种八声调式的影响下减缩形式的呈现。

以上分析旨在挖掘姜白石“自度曲”创作中的本体特征,在诗情画意中蕴含着乐理的科学思维,在长短交替的诗句结构中,体现出音乐建筑的理性光辉,甚至以今天音乐理论的眼光审视,也不失其内在构建逻辑的奇思妙想。研究的目的主要不在于理解文化史观,而重点在对于引发对现实音乐创作的思考与借鉴。

只有明确线性化调式构成的内在特质,才能有助于我们为其配置多声部的和声,这是由中国音乐的调式特征所带来的必然选择,也是多年来我们作曲界所忽视的本体音乐理论的实质性问题。调式在音乐作品中属于内核组织问题,关系到音乐的音响风格。调式问题的种种特殊性必然带来一系列的音乐组织形式、音响构成方式以及音乐审美的差异等多方面的问题。历代音乐学者已经对姜白石“自度曲”在文化传统、诗词语言与音乐的关系等方面做过很多研究,但都不能代替对其音乐本体的研究。

中国音乐中的文化遗产不应当仅仅被看作是“非物质文化遗产”,它不应当被视为“僵尸”,而应当是现代音乐创作中所要汲取的文化“艺术基因”,要将古人留下的音乐遗产发扬光大,要将其视为“枯木逢春”式的、需被拯救的文化遗产,能够为现实的音乐艺术创作所采纳、利用,进而能够对中国音乐风格的继承提供强有力的历史依据,为中国音乐风格的传播和诠释得出令人信服的例证。

本文原刊于《中国音乐学》2020年第4期。

注释:

(1)杨荫浏、阴法鲁:《宋姜白石创作歌曲研究》,人民音乐出版社,1957年,第393页。

(2)观点源自陈秉义编著《中国音乐通史概述》(第3版),西南师范大学出版社,2013年。

(3)“动机”,为作曲术语,由2—8个音高组成,由它引申出作曲的展开手法。乐汇为曲式术语,至少有3个以上音高和1个强拍组成,由乐汇引导曲式结构的形成关系:2—3个乐汇构成一个乐节,2—3个乐节构成一个乐段。这虽然是近现代西方的曲式概念,但对于句法结构组织的通用性而言,完全适用于分析中国调式旋律的构成关系,它不涉及音乐风格,如同语言中的建筑结构,音乐的发展手法可以不同,但结构原则应是一致的。

(4)黄翔鹏:《“唯九歌,八风,七音,六律,以奉五声”——〈乐问——中国传统音乐百题〉之八》,《中央音乐学院学报》1992年第2期。

(5)中国艺术研究院音乐研究所编:《中国音乐词典》,人民音乐出版社,2003年,第8页。

(6)杜亚雄:《中国民族基本乐理》,中国文联出版公司,1995年,第19页。