吴景略先生(1907——1987)为近现代著名古琴家,教育家。曾任中央音乐学院民乐系古琴教授及弹拨教研室主任。吴景略先生对琴曲《渔樵问答》的精湛演绎,在琴界被冠以“吴渔樵”之美誉。

琴坛及理论学术界对吴景略先生其人及其艺术特点有较深而系统的研究,如文章:《贵在移创——介绍著名古琴家吴景略》吴钊、《吴景略先生的古琴演奏艺术》李祥霆、《略谈吴景略的琴乐艺术》吴文光、《琴坛巨擘 ——一代宗师》伊鸿书、《秉承传统 执着探索——《操缦琐记》中的吴景略先生》李凤云、《吴景略的古琴艺术》肖兴华等。 对琴曲《渔樵问答》的解析相对要少,但是也能寻得一二;如周润静所写文章《古琴曲 <渔樵问答>隐逸文化探微》、李美燕,黄扬婷所写文章《从张静芗<琴学入门>之谱例析论清代琴曲<渔樵问答>的音乐美学》等。而着重专论吴景略先生《渔樵问答》演奏版本的学术文章几乎不可寻。在笔者现阅读的古琴相关书目及文章中同时提及到吴景略先生及其《渔樵问答》时,多是说明此曲为吴先生代表曲目,并没有运用过多笔墨单独分析成文。

笔者在中央音乐学院附中到研究生的学习阶段中,有幸习得吴景略先生《渔樵问答》演奏版,在实际演奏美学探索中,通过聆听吴先生的《渔樵问答》录音资料,阅读相关古琴演奏美学资料等,加深了我对吴先生《渔樵问答》版本的兴趣。

本文将以吴景略先生据《琴学入门》所演奏《渔樵问答》谱本为对象,阐述吴景略先生音乐审美、演奏意趣。为后学在学习吴景略先生的《渔樵问答》时提供一些理论参考依据和研读前辈之经典谱本的方法。

《渔樵问答》简述

《渔樵问答》在古琴音乐中是一首具有较高技术难度及艺术价值的传统琴曲 ,最早见于明代《杏庄太音续谱》(1560年),为商调,六段体。发展至今日有八段体、十段体、十二段体等不同传谱。

《杏庄太音续谱》解题说道:“唐人云,‘汉家事业空流水,魏国山河半夕阳。’古今兴废有若反掌,青山绿水则固无恙,千载得失是非,尽付之渔樵一话而已。”清代《琴学初津》后记所述:“《渔樵问答》曲意深长,神情洒脱,而山之巍巍,水之洋洋,斧伐之丁丁,橹歌之欸乃,隐隐现于指下。迨至问答之段,令人有山林之想,奏斯者,必修其指,而静其神,始得。” 结合二谱的前言后语,可知《渔樵问答》一曲表现出渔夫、樵夫在巍峨高山间、潺潺流水处高谈阔论,一片怡然自得的景象。该曲看似在描述渔樵二人在山水间闲适安逸的生活,实则却是文人暗藉渔樵二人的“对话”道出对趋炎附势之人的鄙夷,对“人生无常”的感叹。

吴景略先生《渔樵问答》版本之审美特点——大声不振哗而流漫;细声不湮灭而不闻。

桓谭在《琴道》中写道:“大声不振哗而流漫;细声不湮灭而不闻。”意为音乐发展到激烈豪迈之时,不能失去理性判断力从而导致无掌控;相对的,音乐进行到平缓宁静处,也不可失去光彩导致黯然。

徐上瀛在《溪山琴况》一书中提到“洁”一字,可被理解为两意:音色之“洁”与音乐之“洁”。音色之洁意为“无声不涤,无弹不磨。”而音乐之洁意为“音愈希,则意趣隽永。”

在《渔樵问答》一曲中,吴先生在用情演奏的同时保有理性,通过左右手完美的配合,演绎出二“洁”之音,把该曲的“悠闲自在、潇洒飘逸”展现的淋漓尽致,从而被琴界冠以“吴渔樵”之美誉。

笔者经过对《渔樵问答》一曲的减字谱与演奏谱进行谱面对照,观看聆听吴先生演奏的《渔樵问答》录音、录像后,现试将分别从古琴左右手演奏技巧技法方面为出发点,阐述吴先生在以《渔樵问答》减字谱为依据的情况下,对该曲所做的独到的艺术处理、丰富的演奏意趣。

(一)《渔樵问答》中右手演奏技法的特点

1、“虚弹”的运用

“虚弹”为吴先生重要的创造性指法。此法意为:“右手挑时,食指迅速上提,以指甲擦弦得声。”下指要经过大量的练习后才能达到“出音严净”,从而有音色上的“洁”。

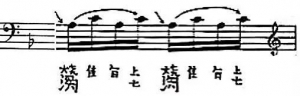

第一段第四小节后两拍,原减字谱(谱例3-1)及演奏谱(谱例3-2)为“上七徽九分”,无右手指法。但是在录音中,吴先生运用了“虚弹”。虚弹的难度在于“度”的掌控,如若下指过重,食指运指速度过慢,那么“虚”所要体现出的音色便与一般的“挑”无异。但是若过于无声,那么“弹”一字便又无意义了。可以说“虚弹”借鉴了右手“实音”的指法又体现了左手“虚音”的音色。

谱例3-1

谱例3-2,第3-4小节

在第一段中,虚弹还同时出现在谱例3-3中第九小节的第三拍C徵音上(演奏谱指法标记为“上十徽”)。为了保持住音乐线条的连贯性,特别是古琴音乐中左手“虚”音所体现出的音色上的反差,不破坏其美感,吴先生在做此右手的“虚弹”时,可以从录音中听出是干脆而轻柔的,从录像中看到吴先生演奏时动作行云流水。可以说“虚弹”一指法的处理,是吴先生依据《渔樵问答》第一段的音乐所需来演奏的,同时又解决了古琴音乐中节拍停留过长后,余音消散、“留白”过多的一些问题。

谱例3-3,第9-10小节

第二段第一句为上行旋律,谱例3-4中第32小节的F宫音,吴先生也运用了“虚弹”(演奏谱标记为“退”)。与前一段“散起”怡然自得的平稳旋律相比,第二段“入调”后音乐在向前推进,此处的“虚弹”吴先生处理得更显坚决,呈现出愉快的泛舟之景。值得一提的是,34小节的D羽,原减字谱(谱例3-5)及演奏谱均为左手虚音大指上七徽,而在录音、录像中,可知吴先生明显的运用了“挑”这个指法,而非“虚弹”,使得该D羽音变成了强调音,在音色上沉厚干净,与前“虚弹”之声作对比的同时,又引出了后续一句音乐的递进。

谱例3-4,第30-34小节

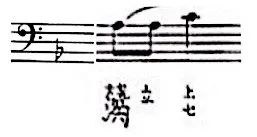

谱例3-5,减字谱对应演奏谱32-34小节

第九段“入慢”,谱例3-6中第232小节,双音重拍后出现了带下滑音的“虚弹”A角音(演奏谱标记为下十徽八分),在对此音进行处理时,吴先生选择了靠近一徽的位置触弦,音乐色彩的暗淡也预示着整首曲子进行到了尾端。

谱例3-6,第232-233小节

2、巧妙的“双音”

吴先生在演奏《渔樵问答》时,除了按照减字谱演奏双音外,也根据自己的理解在不同的段落增加了双音的指法。

谱例3-7, 第一段第十九小节第一拍中的C徵,笔者经过仔细观察吴先生的录像、聆听录像中的音响效果后(录像约在第28秒),发现吴先生在实际演奏中把大指九徽挑三弦变为“撮”三弦、六弦。这一个小的转变使得旋律线条在以单音为主导地位的第一段中增加了纯八度双音的效果,这也是第一段中出现的唯一一个双音。“撮”所处的位置正好是第一拍重音处,吴先生在演奏时,提指有劲,双指触弦时轻松自如,弦在充分震动后迸发出了“金石之声。”

谱例3-7

第六段第126小节第一拍A角音(谱例3-8),演奏谱为剔六弦单音,吴先生在实际演奏中做“剔”六、五二弦双音处理,与左手的“注”配合演奏,和谐音程所体现出的音响效果,既符合乐曲轻松得意的主题,又使得旋律变得沉稳,单音与双音的出现犹如“渔樵”交谈,左右手配合相得益彰。

谱例3-8

在第7、8段中,随着音乐向高潮发展,双音开始密集出现。从第187小节起(谱例3-9),连续三小节都有“撮”一指法,吴先生在演奏此部分时,右手下指靠近岳山,演奏时得心应手,愈显飘逸,音色在保有“亮”的同时又因双弦的充分震动而颇有厚度,可谓为“奇粲”之声。

谱例3-9

谱例3-10,第 227小节处为“剌伏”,该处为高潮段落的尾声,一般琴人做“剌伏”时,多为强音效果,下指偏重靠近岳山而音色为刚。吴先生在演奏《渔樵问答》“剌伏”时,可明显看到下指于近三徽处,反其道而行之,大动作演奏的“剌伏”却因徽位的转变、指尖力量的控制呈现出柔和的音响效果。此处“静”的处理是为高潮的结束也可喻为“入慢”的铺垫。

谱例3-10

吴先生的“反其道而行之”同时也在全曲尾声245小节(谱例3-11)再次出现,一般以泛音双音收尾的琴曲都会做弱处理,吴先生在演奏《渔樵问答》的结尾双音时,并无明显减弱,反而下指充分,音量饱满。再一次契合“渔樵”所体现的潇洒飘逸之主题。

谱例3-11

3、“半轮”的处理

轮指为全甲面触弦,与《渔樵问答》第一段展示的“金石之声”不同的是,轮指更讲究“颗粒性”及音色上的“亮”。

《渔樵问答》第二段35小节(谱例3-12)第一个音为带轮指的D羽。吴先生在实际演奏中把原谱指法“轮”变为了“半轮”加一个“悬指”,此变化的精妙之处在于把“轮”的装饰性减弱,增加了主音D羽的稳定感。吴先生在演奏时运用中指与食指触弦,下指自如而准确。

谱例3-12

第三段第64小节(谱例3-13)、第71小节(谱例3-14)以及第六段第130小节(谱例3-15)处延续了“半轮”的使用。同一非常规指法在不同段落中的运用,可看作是《渔樵问答》一曲的“小动机”,吴先生在演奏时,皆用中指与食指弹奏,手指动作潇洒利落,充分运用甲面,与弦呈近似90度,使得音色在“亮”上具有同一性。不同的是,第二段中的“半轮”为节奏性半轮,运指更为迅速矫捷,而第三段中的两个“半轮”与第六段中的“半轮”皆为旋律性轮指,运指较缓,手指弹奏时动作幅度更大。

谱例3-13

谱例3-14

谱例3-15

(二)左手演奏技法在《渔樵问答》中的运用

吴钊先生在其文章《中国琴乐声韵的结合与变化——一种独特的旋律装饰形态》一文中写道:“与西方音乐强调固有音高的声音结合—和声、复调有所不同,中国琴乐作为华夏民族精神,艺术思维及审美情趣的体现,它所重视的不仅仅是具有固定音高的“声”以及由它构成旋律的“音”,而且还有形形色色音高游移的“声”,即古人所谓:“声成文谓之音”,“声音相和谓之韵”的“韵”。

古琴音乐中“韵”恰恰是由左手按弦技巧的变换来体现的。琴乐中左手指法尤为丰富,有作为连接旋律进行的“上下滑音”;有装饰音性滑音如“绰、注、逗、撞、吟、猱”等。而其中每一个都可细分为更精确的指法,笔者在此不加以赘述。

吴景略先生在对《渔樵问答》进行艺术再加工时,除了在右手指法上作出前文所提的新处理外,更是依照其艺术风格及《渔樵问答》一曲的曲意背景,对左手演奏技法做出了精彩绝伦的新处理。笔者在分析中试提炼出以下几点并围绕“韵”加以展开叙述。

1、灵动多变的“注”

《万峰阁指法閟笺》中对“注”的解释为:“指自上往下按弦曰注”,在琴乐中是“左手向左移到所要的音高而产生的下滑音”的意思。吴先生在《渔樵问答》一曲中对“注”的处理尤为精细多变,通过不同的“注”的表情刻画出了“青山绿水,渔夫樵夫对话间带出的潇洒闲适之感。”

《渔樵问答》中第一次出现“注” 是在第一段第九小节(谱例3-16)的A角音,用名指演奏。吴先生左手行指时较为疾同时配合右手“剔”所带来的亮度,在有所控制指力的前提下,使得“注”的色彩浓淡相宜,在音色上呈现偏“刚”的效果,类似的处理还同时出现在了第六段的126小节A角音的“注”( 谱例3-17)、第150小节A角音的“注”(谱例3-18)以及第七段第178、179小节的A角音的“注”中(谱例3-19),通过笔者举例,就偏“刚”的“注”来说,都为A角音,分布于乐曲前端、中端及高潮段落,可以说吴先生仅通过“注”这一音乐表情便恰到好处地把《渔樵问答》中潇洒与豪迈之韵味串联到琴曲中。

谱例3-16

谱例3-17

谱例3-18

谱例3-19

第一段音乐入拍后,第二个“注”出现在第13小节的A角音(谱例3-20),同样用名指按弦。与前面偏刚的“注”表情不同的是,这一次吴先生在演奏时徐徐行指,呈现出柔和偏淡的色彩效果,同样的处理出现在了第六段140小节的A角音(谱例3-21)、第八段211小节的A角音(谱例3-22),作“柔、淡”效果的“注”需要把握好左手运指速度,过于的“淡”会使音乐苍白无力,掩盖住旋律本身应有的光彩,吴先生在处理此类的“注”时,行指精确,通过与“刚”的对比呈现出《渔樵问答》一曲中优美、景逸的一面。

谱例3-20

谱例3-21

谱例3-22

2、“方圆相济”

“方圆”为琴乐表现色彩中重要的一部分,根据不同的乐句与段落,有的地方应“圆”而有的地方偏“方”,二者相结合,可展示出琴乐微妙的色彩变化。

所谓“圆”解释为:左手上下运指中,两音之间动作缓和而松弛,在音与音之间的交替时,不显痕迹,琴乐之韵温润自如。“方”意为:左手退复时,灵活矫健,两音之间细微停顿已示清朗。在《渔樵问答》一曲中,吴先生把“方、圆”二者结合到位,并通过“逗”、“撞”、“退复”、“淌”等不同的左手演奏技巧,展现出“方圆”运用得当时琴乐绝妙的韵味。

第一段第12小节中,吴先生改减字谱中的“下九撞”为“退复下九”(谱例3-23),在演奏中,吴先生大指按弦的同时手掌呈蛇形移动,退复交替时所弹F宫与D羽两音音头作不明显处理;同时在“下九”时运指更为和缓似“淌”。有趣的时,同一段落的第19小节中(谱例3-24),吴先生则改原谱“退复”为多了一个“撞”与“退复”结合,此举之妙处在于既丰富了音乐的旋律性,又增加了演奏趣味。吴先生在处理此处时“撞”的利落干脆,大指上指较敏捷,而“退复”时又回到不做强调音头的处理,运指松弛,通过“方”带出“圆”,可谓与中国音乐中的“欲扬先抑”不谋而合。

谱例3-23

谱例3-24

同样的“欲扬先抑”处理还出现在了第三段的第69小节(谱例3-25),第六段的第131小节(谱例3-26),第七段188小节(谱例3-27)。在69小节中,原谱的“撮、退复”(谱例3-28)吴先生变其为“上八徽半再退复”,行进时先以“直线条”上行后再退复时偏重“曲线”线条,从而得到较为“圆”的处理。

谱例3-25

谱例3-26

谱例3-27

谱例3-28

在“方”的运用上,吴先生同样有独到之处,《渔樵问答》第四段后,“方”出现的频率要明显多于前几段,第四段第105小节(谱例3-29)的“名指上九”,吴先生演奏的“雷厉风行”,左手洒脱上行的同时配以右手下指深厚,只占半拍的两个音因为“方”的运用而十分出彩。

谱例3-29

第六段前五句旋律悠扬,继承了《渔樵问答》前五段的“闲适烂漫”的基调,到本段结尾部分,密集的四个十六音型开始出现,犹如后面“高潮”部分的影子,第154小节(谱例3-30)开始到第六段结束,出现了八个四个十六音型,吴先生在演奏时,做“方”的处理,音头与音头之间清楚明朗,左手手指运动灵活,“直线型”的“退复”展现出渔樵二人在畅快行舟时潇洒对谈,憧憬美好人生的祥和动情的画面。

谱例3-30

3、“圆”之“吟、猱”

徐上瀛在《溪山琴况》中曾以“圆”一字来总结“吟猱”,他先指出“吟猱之‘圆’”的趣:“五音活泼之趣,半在吟揉”。意为“吟猱”可使音乐变得活泼意趣生动。后其又写道“吟猱之‘圆’”的妙:“而吟猱之妙处,全在圆满…….不少不多,以至恰好”,意为吟猱二指法的精妙之处在于行乐时要依据乐曲之需来演奏,不多不少,恰到好处;最后徐上瀛总结“吟猱之‘圆’”终应达到境界为:“奇趣如水之兴澜,其体如珠之走盘,其声如哦咏之有韵:斯可以名其圆矣。”意为吟猱的趣味就像平静的湖面中泛起层层涟漪;吟猱的动作犹如“粒粒珍珠”在盘子里轻松游走;吟猱的声音好似诵读诗书那样韵味悠长:那么这样就可称为“圆”了。

笔者试以“圆”为中心,分别叙述吴景略先生之“吟”、“猱”二法在《渔樵问答》中的运用。“吟”意为:“按弦取音,在指按处往来摇动,上下不出三四分。”根据音乐的不同需要,“吟”又可被细分为:“注吟、细吟、急吟、往来吟”等;“猱”意为:“指于按处往来摇动,约过本位五六分,大于吟而多急烈。”同样可被细化为:“缓猱、撞猱、大猱”等。

吴先生在《渔樵问答》一曲中充分发挥出“吟猱”在与旋律、音色、节奏等不同方面配合时所展现出的多面性,下面笔者先就“吟”来展开叙述:

第一段的最后一个乐句,谱例3-31中,第25小节的两个G商音吴先生皆做强处理,右手“抹”时轻快但深厚,依旧保有“洁”之音色,左手大指做明显的“细吟”处理,到26小节处,A角与G商往复时突弱且不加任何表情仅是清晰演奏骨干旋律,后接F宫音时,右手指力激增,强“抹”与“细吟”再度配合。仅是两小节的旋律,吴先生便运用强-突弱-突强的力度对比与细吟-无装饰形态-细吟的“韵”的对比展现出渔樵二人行舟时随余波游荡,好不自在的画面。此处吴先生选用了“细吟”而非“急吟”或是其他的“吟”是精妙绝伦的,在右手已做强处理的情况下,左手“吟”时若也过于急切,那么左右手配合起来会使得音乐激烈而刚硬,这便不符合《渔樵问答》第一段优美的意境了。同样的“细吟”贯穿《渔樵问答》整首曲调,如第二段中的31小节的F宫音(谱例3-32)、43小节的A角音(谱例3-33)、第四段谱例3-34中94小节的A角音等。吴先生演奏的“细吟”,舒臂运腕间手不离弦,通过与右手的配合使得音色婉转、表情细腻,正可谓是徐上瀛所说的“不多不少,以至恰好”。

谱例3-31,第25-26小节

谱例3-32

谱例3-33

谱例3-34,第94-95小节

与“细吟”一样,“急吟”也是《渔樵问答》中重要的表现手法,不同的是,“急吟”更显迫促。在《渔樵问答》第二段中,吴先生多次运用了“急吟”来增加表情色彩。谱例3-35中,第二段第44小节的D羽音为一个新乐句的起始音,吴先生右手“挑”时运指充分而不过重,左手大指一个“急吟”,手若飞鸟之翼般灵活,恰似徐上瀛所说:“如珠之走盘”,配合“亮”的色彩,表情鲜明。在做完此“急吟”后,吴先生运指平稳,再无“急吟”直到第48小节的第一个A角音,在这个地方,吴先生运用了“注吟”与“急吟”的组合,在1/4拍的时值内要把两种“吟”弹好,实属不易。吴先生的行指既符合了《渔樵问答》此处音色所需,浓淡适中,同时又兼具了密集型音符所带来的“潇洒”之情趣。

谱例3-35,第44-48小节

第六段的150小节(谱例3-36),两组A角音与C徵音的组合密集音型,吴先生在原减字谱(谱例3-37)一遍“退复”的基础上,又多重复了一遍,四个“退复”进行时,吴先生先下指一个“注吟后”再精妙的结合了“往来吟”,刻画出“扁舟在水中荡漾”一画面。前后旋律中,只此一次为“往来吟”,再一次契合“以至恰好”之说。

谱例3-36

谱例3-37

吴先生在演奏《渔樵问答》时,所用“猱”中最集中突出的为“大猱”,常用名指与大指演奏,多是出现在时值为两拍的乐句尾音处,弹奏时为带有节奏性的“猱”。谱例3-38中,第二段的50小节开始的两组结构为a、a`、b、b` 的重复句的尾音,笔者以为吴先生的处理精彩至极。第一句a(50-52小节),尾音是2拍的G商,吴先生先用名指“绰”一拍后轻盈提腕一个“猱”,两拍的尾音一“绰”一“猱”,第二句a`(53-55小节)为前一句的重复扩充句,尾音同样为二分音符的G商,在此处,吴先生名指上滑音占一拍,后一拍分为两次“猱”,两拍的尾音一“绰”二“猱”。前一句的处理既稳定了音乐的情绪,又展示出琴乐上的灵动,后一句的处理彰显出更为立体的音乐色彩,同时又保有重复句应有的同一性。第56小节至59小节为第二组重复句中的第一句b,尾音是59小节的二分音符G商,吴先生做一“绰”二“猱”,最后一句b`第60小节至63小节,与前一句尾音一致的前提下吴先生行指为一“绰”一“猱”。不难看出,第二组重复句的演奏布局与第一组恰恰相反,先展现出了“五音活泼之趣”,然后在名指坚实的上滑音与炫动流转的“大猱”的稳定行进中,第二段就此结束但余音犹在。此举正如徐上瀛所叙:“而吟猱之妙处…….全在圆满”。

谱例3-38,第50-63小节

值得一提的是,在旋律进行激昂的7、8两段高潮段落中,吴先生相较前、中端部分,较少的使用了“吟”、“猱”,只明显在第八段221小节的A角音(谱例3-39)处做一个“急吟”,同时渐慢。这是由于在高潮段落,随着密集的旋律线条、双音频繁运用、速度上的提升等等都已经使得情绪达到一个至高点,此时已不需要左手做过多的表情色彩。“以至恰好”一词又再一次被吴先生的音乐处理所验证。

谱例3-39

(三)吴景略先生《渔樵问答》版本之审美特点的总结与思考

综上可以看出,吴景略先生在演奏《渔樵问答》时,反对演奏技巧脱离音乐表现,在感性投入到音乐时保有充分的理性思考,通过左手演奏时的退复、吟猱、绰注等,使得音乐表情方圆相济、灵动多变;右手下指清晰流畅,强弱变化恰当,两手技巧的高度配合把《渔樵问答》中飘逸、优美、洒脱等不同情绪皆表现得酣畅淋漓。

《渔樵问答》第一段旋律处于低中音区位,立意开阔深远,吴先生右手下指深厚以示实音之美,同时多用“虚弹”配以虚音之意;左手表情鲜明,以下滑音时的“刚”见音乐之豪迈,又以退复时的“圆”展示琴乐的多面色彩。《渔樵问答》第九段,在经历了前高潮段落的激昂与豪迈,吴先生在行乐时,充分运指,与第一段开篇时“金石之声”交相呼应,同时在左手演奏技巧上,选择慎用“吟”、“猱”,音乐线条干净有度,令《渔樵问答》的尾声段落回归到开篇怡然自得之景的同时余音缭绕、发人深思。

吴先生和许多伟大的艺术家一样,有着多方面的修养。在乐器方面,除去精通琴艺外,在演奏筝、箫、琵琶方面也多有建树。与旧时墨客一样,吴先生善书法、好绘画、喜填词,并把这些优良的中国传统艺术融为一炉。正是由于吴先生充分的艺术素养,使其在对琴乐进行二度创作时,充满独到之处。《渔樵问答》第三段尾部、第四段中部、第六段尾部等段落在原减字谱中往往只简单标示了骨干音,退复到何处何音并无明确规定。吴先生依照自身理解对音乐展开即兴性诠释,使得旋律悠扬、清晰连贯、张弛有度,在注重徐疾轻重的同时更创造性的带出变宫音,使音乐表情鲜明,旋律调式进行丰富多彩,令人耳目一新。通过笔者在前文对于吴先生在《渔樵问答》中右手指法新处理的叙述与左手演奏技巧的分析,再一次印证吴先生在《渔樵问答》中精妙的独创性。

笔者尚在年幼之时,初学《渔樵问答》,便得知吴先生演奏的《渔樵问答》为翘楚,笔者寻得录音尝试模仿演奏,由于学识尚浅,只能悟得皮毛。随着年龄的增长,笔者作为古琴后生,充分意识到琴的“文人音乐”的重要性。此时今日再去赏析吴先生的《渔樵问答》,叹先生细腻高超的演奏技巧;折服于先生“气韵生动”的音乐中恰当的“独到之处”,沉浸于先生演奏时“动人心感神明”的感染力;更醉于《渔樵问答》演奏中“音乐性”、“艺术性”与“哲理性”趋于完美的高度结合。从上世纪30年代吴先生以演奏《渔樵问答》为佳而得到“吴渔樵”之美誉;到50年代把该曲录制到唱片中,堪称演绎《渔樵问答》的完美典范;再至80年代耄耋之年,先生在录像中仙风道骨的大家之风,《渔樵问答》一曲可谓为吴景略先生艺术生涯中浓墨重彩的一笔。

节选自《吴景略先生<渔樵问答>版本之解析》