北京的春季是风和日暖、花树繁茂的时节。4月24日晚,由同时担任西方交响乐团与东方华乐团音乐总监的指挥家叶聪执棒,中国国家交响乐团在2013--2014音乐季隆重举行的《龙声华韵 高为杰作品专场音乐会》更是为这鲜花盛开的大好春光增添了一束灿烂的艺术之花。

高为杰先生是当代中国最具影响力的作曲家、理论家、音乐教育家之一,曾任四川音乐学院、中国音乐学院作曲系主任,1983年创建中国第一个现代音乐团体“作曲家创作探索会”并任会长。贾达群、朱世瑞、陈丹布等都曾受教于他,可谓桃李满天下。作为作曲家,他的作品曾在国内外演出、出版并获得多种奖项,本世纪以来,他所写的舞剧音乐《木屐歌》(2000年深圳歌舞剧院委约创作)、萨克管四重奏〈暮春〉(2000年荷兰L00S室内乐团委约创作并首演)、室内乐《雨思》(2001年法国里昂Grame委约,2003年首演于法国里昂与美国辛辛那提及哥伦巴斯)、钢琴小协奏曲(2002年日本国际音乐公司委约并录制CD出版)等均产生了广泛的影响。

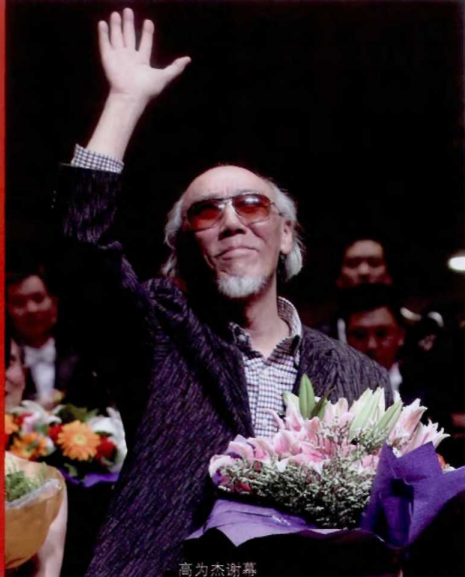

24日晚演出了弦乐队《听松》--据阿炳原曲改编,单簧管、颤音琴与弦乐队《岗拉美朵》,《元曲小唱三首》为独唱、钢琴、颤音琴与弦乐队(独唱肖玛),双钢琴小协奏曲《童年回忆》一--双钢琴与弦乐队(双钢琴:傅红、于美娜),笛子与乐队《别梦》(笛子:张维良)以及双胡与乐队《白马印象》(双二胡:张尊连、王俊娜)等高为杰近年来创作的代表性作品。音乐会十分成功,众多音乐界同仁、资深前辈、作曲家、理论家和听众汇聚一堂,享受了这场内容丰富,彰显作曲家富人生阅历、丰富内心世界、丰富技术语言的音乐盛宴,一阵阵热烈掌声、欢呼声,表达出人们对作曲家衷心的祝福、祝贺和深深的敬意、谢意。

夜色渐浓。我漫步在宽阔辉煌的长安街,心头依然回荡着高先生的作品所激起的乐潮。是什么使得高先生的作品如此受到大家的关注和喜爱?我想,高、新、雅三个字也许可以表达我对高先生作品的基本认识。

高一一高雅、高洁、高品位。当我们面对滚滚而来的西方音乐技术语言大潮和商业大潮,一个有责任心的艺术家如何在学习、消化、领会、借鉴大量西方音乐文献、技术手段之后,还能够深深植根于历史久远、积淀深厚的华夏文化,能够学贯中西、为我所用,能够坚持自己的艺术追求、做出自己的选择,写出既与时俱进、和国际接轨又具有中国气派,既给人以审美愉悦又经得起岁月洗礼并给人以启迪的经典之作?这是每一位作曲家应该认真思考的问题。

毫无疑问,自黄自先生开创我国专业音乐创作先河以来,已经涌现出大批优秀作曲家,许多前辈为我们做出了光辉典范,他们的作品是中华民族文化宝库中不可或缺的璀璨珍宝,而高先生的作品也以其丰富绚烂的风采、坚实厚重的底蕴实实在在地为之增添了新的篇章。

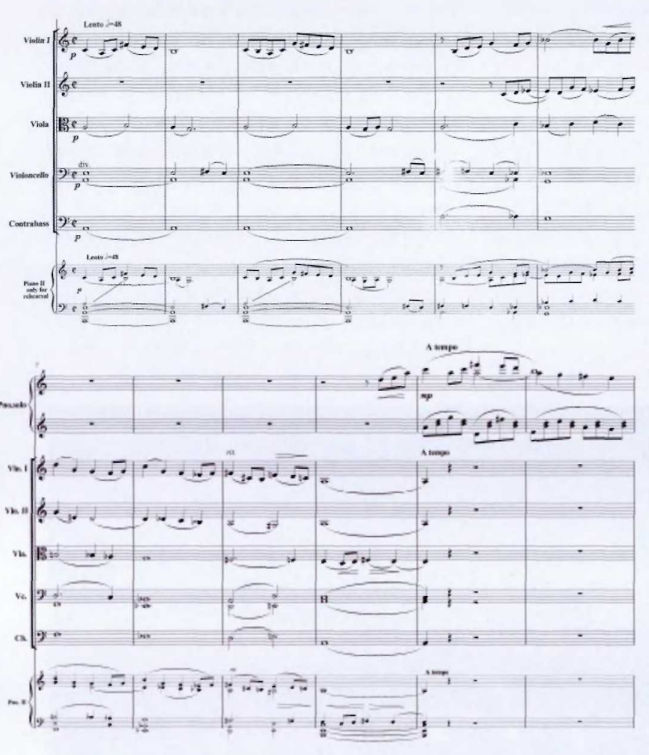

乐高为品。高先生的高,首先高在他的高品位、高格调。一部好的作品,没有高雅格调和高新笔意,其审美价值和学术价值必将大打折扣。怎样巧妙有机地将中西文化技术水乳交融、天衣无缝地融合起来,不留痕迹地抒写属于自己的精神世界,对每一位作曲家而言,都是不敢大意,不可随意而为之的。我注意到:高先生在传承古典一浪漫直至现代主要音乐技法的基础上,做出了适合于他自己的融合与拓展,常常一落笔就籍由深厚技术功力抒发出内心似淡却浓的情感,笔意新奇出人意料却又紧紧扣住中华文化的大的脉络,给人以自然清新高洁的感受。如双钢琴与弦乐队《童年回忆》:在A调性中心上,乐队开门见山,以包含c-"f增四度音程、渐次向上作大六度-小七度-减八度音程扩张的旋律上行冲击直到十一度音程,达到第一个小高点d后,又以模进形态缓缓消退,引导出钢琴声部的独奏(叠奏)。

也许我们可以把这个10小节构成的乐段看做引子其结构句式是4(2+2)+2+4(1+1+2).然而,深入体会一下,它却具备了主题陈述的结构意义。因此,我们可以将其看做主题的陈述和钢琴声部的变化重复。

从具体技法上看,这个主题包含了以下几个因素:

1.主导线条,主题(V-I):

2.主题的模仿线条(V-I);

3.与高声部反向扩张的级进下行低音线条(V-C,C-B)以及

4.伴随着这个线条的中声部运动(V-Ia)。谱面简洁,却不简陋,丰富的对位化和声进行,没有深厚的功底和细致的内心听觉,一般人是很难做到的。除了建立在低音线条上的和声序进、调性扩展,在这短短的乐思中还包含了多重声部的细致缜密的半音运动,音乐听来细腻感人。

谱例1

主题一出现,我立刻联想到《二泉映月》。然而,作曲家巧妙地用一个增四度引导开来。随之,乐思在A一B--bE一D--C-A几个调性中心上起伏跌宕。清新脱俗的乐思使人如饮甘醇,声声入耳、句句入心。值得一提的是,这个单三部曲式写成的第一乐章,和声语汇始终坚守着明确的调性和语言逻辑,而作曲家娴熟运用和声、复调、配器手段,使得音乐织体十分丰富,整部作品具有很强的张力和感染力。此外,第一乐章的高妙之笔还在于,当乐潮推至高处,作曲家先是别具一格地将主题在含有升六级音阶的C调性中心作假再现处理,然后再回归原调A。这就说明,对成熟老道的作曲家而言,一切技巧都是为作品而用,而非为技术而技术的生搬硬套。

新一一高先生的新,不是为新而新,而是在传承的基础上加以消化、创新、发展,成为自己的技术语言。我一向认为,同时作为作曲家和教育家,自身的文化积淀、修养,对音乐文献的掌握、研究和鉴赏力,往往直接关系我们对学生写作实践指导过程中的影响力。同时,也足以证明个人的品位、学养、修养、功力。若非如此,我们如何针对不同阶段的不同学生因不同的社会生活经历、心理状态而写作的不同作品给出正确妥帖的技术指导?从高先生的作品和许多优秀教授 作曲家的作品中,我们可以发现,他们的作品既保持鲜明个性、艺术魅力,也在别出心裁、富有创意的同时又十分规范、严谨,体现出一派大家风范,为后人提供值得资鉴的宝贵经验。

如何在创作中将西方各种作曲理念技法与中国民族风格精神气质和传统文化有机结合,而不是食古不化,照抄照搬,让听者在欣赏过程中不断向那些似曾相识的前辈作曲家脱帽致敬?这也是一个很严肃的问题。

艺术的最高品质是真诚,而创新,则是艺术家创造精神的展示。在这里,我还是忍不住要以《童年回忆》第二乐章(童趣)为例。这个快板写得很精彩。通篇材料出自F-E-#C三声音列。娴熟的技巧、精妙而饶有生趣的句读、织体,一层层地将主题核心综合、倒影、变形,犹如五光十色的万花筒,在小小的空间显示一个个生动画面,每一页上都镌刻着他甚或我们每一个人都曾经或必将经历的人生印迹,折射出源自深心的、对美好儿时情景、情感生活情不自禁的回味、向往。

在这里,怎么写已经不那么重要了。高先生的新,新在他的童心,新在他的立意,谐谑生动是他的主旨,它活跃、它机敏、它鲜灵而富有动力。

这也是再现的单三部曲曲式,音乐由三个段落组成:a.1--54小节(1--6小节为主题导入)。第一句主题陈述7一18小节;第二句,在原调上方的变化发展。它由1924小节原调开始的间插句开始,主题被一次次扩展。随着材料的发展,音乐也推向第一个高潮,并向第二部分过渡。b.55--104小节,具有赋格意味的中部。主题材料的倒影变形由一个声部向前推进,逐渐形成三个声部,在83小节出现乐队全奏。随后,钢琴与乐队再次冲击,紧拉慢唱式的乐句由核心音列扩张而来,推向全曲的高潮。a1.105--142小节,主题的动力再现。音乐结构剪裁为37小节。这样的处理,也许是为了给其后的尾声腾出空间。尾声,143--192小节。如此庞大的尾声不禁让人联想到贝多芬,他会将尾声作为奏鸣曲式的第二展开部。从另个角度看,在这样的快板乐章,的确也需要一个压得住阵脚的结束语。美妙的乐章清新的感受!这音乐让人情不自禁浮想联翩---这是我感受到的新,笔法新,结构方式新,不落俗套而浑然天成。

此外,高先生的新还表现在对音色、音响的组合搭配,如他应邀为笛子演奏家张维良创作的《笛子与乐队》,双胡与乐队《白马印象》,单簧管、颤音琴与弦乐队《岗拉美朵》,显示了他不一般的想象力、控制力,而每一个听者,都会从中发现最能触动自己心灵的那个篇章。既然有了高与新,另一个值得人们称道的特点就是雅。自古以来,书卷气、文人气一直成为人们评价艺术作品的重要标准。奔腾激越而不张扬,优雅抒情又略带矜持。我以为这是当下作曲家们正该追求的一种韵致,好不辜负五千年华夏璀璨文化的优良传统。

与其他前辈作曲家的雅不同,高先生的雅表现出一派融合许多中国古典文学内涵的仙风道骨,精致脱俗而耐人寻味。听了由高男高音肖玛演唱的《元曲小唱三首》,人们不难得出这番感受。唐诗高贵,宋词婉雅,元曲俚俗,各得其妙,各得其美。如何把直白浅显、富有浓厚生活情趣的俚俗之词做一番改变,赋予它新的面貌、新的情趣?高先生的作品说明了一切。

音乐会上,乐声一起就吸引了听众。第一段《折桂令-春情》、第二段《红绣鞋》,旋律以口语化呼吸为主,乐队背景却很精美。清淡的织体细腻的和声,严谨的声部运动,乐队-人声互为呼应、水乳相融,刻画出繁花似锦的市井中,一个女子痴情相思、缱绻不舍的伤心幽怨。

作为间奏曲的第三曲,弦乐队的拨弦实在精妙,令人赞叹不已!它借用古琴名曲《忆故人》曲调而成,犹如兰花,静静开绽在幽幽空谷。第四曲是马致远的《落梅风》,寥寥几笔却如水墨写意,清清雅雅暗香浮动。在这里,我们的耳朵恐怕不会再去注意作曲家用的是什么和声,他怎么配器,他又是什么技法,只是任由一颗心随那乐波流淌,飘向可望而不可及的天际。是的,这场音乐会展演的只是高先生部分作品,它因高洁、清新、雅致而让每一位听众各得其美,美不胜收。

自从得到高先生赠送的全部作品,我就不时把玩,细细品读,慢慢揣摩,仿佛和一位长者前辈相对而坐、小酌雅谈,从中汲取许多人生况味和智慧经验。这场音乐会给了我更加直接的感受,更加深刻感受到一位艺术家、作曲家、理论家、教育家的人格魅力。"其实我就是一个教书匠,主要还是以教学为主,我的创作作品并不算多,主要是教学占用了大量的时间,同时进行一定的理论研究。对子每个学生,我在教授其基本作曲技法的同时,努力发掘学生的潜能,因材施教,引导他们在自己擅长的领域尽可能发挥自己之所长,并不过子干涉他们的创作风格取向。在教授他们的同时我也学到了很多,教学相长",高先生在各领域已经硕果累累,这番话和他的作品一样,实实在在不事张扬。我和大家一样,以一颗赤诚的心来祝福他感谢他,期待他写出更多更好的龙声华韵!