作为当代一位具有突出贡献的古筝作曲家,任教于中国音乐学院的徐晓林教授作品数量众多、题材丰富,同时又个性鲜明、风格迥异。一直以来,她努力探索中国民族音乐与西方现代作曲技法相结合的古筝音乐创作道路,率先在作品中引入了人工音阶定弦的方式,尝试多种新的演奏技巧,极大地拓展了古筝的艺术表现力。她的代表作——古筝独奏曲《黔中赋》被誉为现代的“高山流水”,其在国内外有影响的作品还包括独奏曲 《建昌月》(1981)、《山魅》(1986)、《倚秋》(1987)、《情景三章》(1989)、《抒情幻想曲》(1991)、《剑令》(1994)、《谐》(1994)、《蜀籁》(1997)、《菩萨蛮》(2001),群筝与人声《忆故人》(2002),弹拨乐五重奏《木兰从军》(1988)、民族器乐三重奏《春归原野》(1987)、古筝三重奏《伊玛雅玑松》(2000)等。

从 1981 年的古筝独奏曲《建昌月》(被列入美国耶鲁大学 20 世纪现代音乐研究课题)到近年来创作的古筝组曲《南疆印象》等,徐晓林的作品不仅广受职业演奏家和乐团的青睐,登上了包括美国纽约卡内基音乐厅在内的国内外音乐会舞台,更成为中国音乐“金钟奖”等国家级重大比赛的规定曲目。三十多年来,徐晓林潜心古筝音乐创作,且成果卓著。透过每个作品,我们都能感受到作曲家都在努力追求新的音乐语汇和情感表现方式,这也使她的作品始终焕发着勃勃的生机和长久的艺术生命力。

一、秉承中华文化

徐晓林出生在重庆,并有多年在四川生活、学习和工作的经历。除自幼受父亲的熏陶影响外,她还很善于观察生活、感受生活、从生活中学习。早年在四川音乐学院工作期间,她更自觉地深入民间,深入群众,多次进行采风学习活动,接触了大量民歌、曲艺、戏曲等四川民间艺术,这使她的音乐作品也打上了巴蜀文化深深的烙印。但综观其创作,她的作品并不局限于四川风格,而是将对民族文化的热爱,扩展到历史悠久、地域广阔的中国传统文化当中。因而,她的创作对于不同风格的民间音乐以及传统文化中的多种元素也总是能够信手拈来,为我所用。以下几个方面构成了其作品的重要灵感来源:

(一)巴蜀乡音

四川的自然环境、风土人情充满着无穷的魅力,给予了作曲家无尽的灵感和创作动力。如在有感于南宋词人辛弃疾《采桑子》中“少年不知愁滋味……天凉好个秋”的名句而创作的独奏曲《倚秋》中,作曲家特意借用了四川特色的说唱艺术“清音”中的音调,以夹叙夹唱式的音乐语言,表达出原词中那种深沉的忧郁和奋进的向往。又如在作品《花月调》中,作曲家借鉴了当地曲艺形式“四川扬琴”中的《月调》,运用“花”(即“加花”)的手法,使整部作品成为一首月调“变奏曲”。

在古筝独奏曲《情景三章》第二章《竹枝情》中,作者借鉴了传统“竹枝词”体裁。这是一种由古代巴蜀民歌演变而来的诗体,多为七言绝句,写作上常用白描手法,少用典故,语言清新活泼,生动流畅,兼具文人诗词的雅致与民间文化的清新。

最具代表性的要数唐代诗人刘禹锡《竹枝词》中“东边日出西边雨,道是无晴却有晴”的千古名句。作曲家将曲名取为《竹枝情》,既体现了鲜明的四川地方特色,又使得作品取材来源有传统文学作为依托。

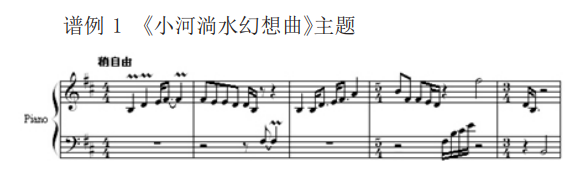

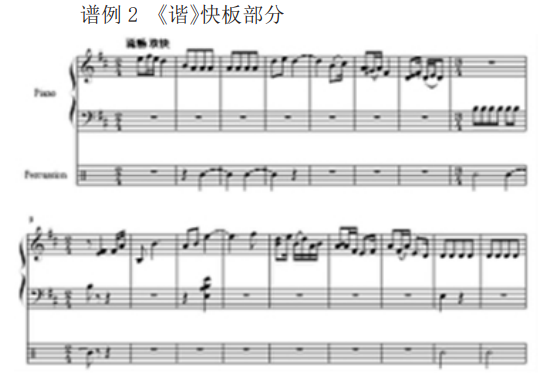

(二)西南风情

除了巴蜀文化的印记,与四川文化有着亲缘关系的西南地区各民族的传统文化也是徐晓林作品中常见的题材,成为她的灵感与创作之源。像很多成功的创作经验一样,她注重借鉴民间,又不是单纯引用,往往是以传统文化为根基,经过专业技术手法的艺术加工,使作品获得新的艺术生机。如独奏曲《洱海夜色》,其旋律取自云南白族的“夜歌”,慢段柔美、抒情,富有韵味;快段采用芦笙舞的节奏,活泼、谐谑,形象地表现了当地人民的生活情景。而在《小河淌水幻想曲》中,作者以听众耳熟能详的云南民歌《小河淌水》作为主题,创作了变奏体与循环体相结合的古筝独奏作品。在谱例 1 中,前两小节是民歌的基本旋律,后三小节是之前旋律的改编和延伸,这既保留了传统民歌的基本构架和韵味,又加入了作曲家的个人创造,令人耳目一新。

又如在古筝协奏曲《谐》(谱例 2 第 2—3、第 8、第 16—17 小节)中,作曲家通过把藏族传统乐器“弦子”的音乐表述特点——将旋律中的长音奏成八分音符的同音反复,并在弱拍上加用大二度或小三度的倚音或复倚音——引入古筝演奏中,将一幅艳丽的藏族风情画描绘得淋漓尽致、声情并茂。

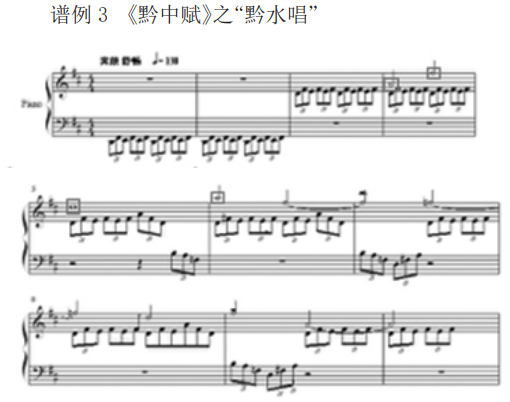

(三)中华传统文学作品

在作品《黔中赋》中,作曲家借鉴古代文学中“赋”的文体特点,并将文学诗意和散文式的铺陈融入创作,来构思乐曲的内容与结构,并将全曲分为《琵琶咏》《木叶舞》《黔水唱》三个标题段落。在第三段《黔水唱》中,徐晓林借鉴戏曲音乐中“紧拉慢唱”的唱腔伴奏类型(见谱例 3),使用固定的三连音节奏型模仿淙淙流水之声。在技法上,作曲家首次把左手的快速运指长时间的独立运用,形象地表现了激流奔腾、高山巍峨的贵州地貌。在旋律上,她仅仅使用高声部四个音的不同组合,自由舒展的主题旋律表现出歌唱、自豪的性格和对贵州人民勤劳智慧、吃苦耐劳的歌颂之情。

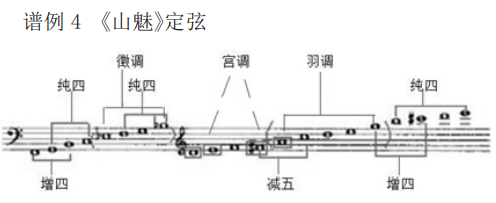

又如作品《山魅》,取材于战国时期著名诗人屈原《九歌》中的第九首《山鬼》。作曲家为了很好地呈现原诗中通过对奇花异兽、幽深怪诞环境的描写来衬托山之女神孤独寂寞、忧郁伤感内心情怀的主题,在以音响进行环境氛围营造方面进行了多重大胆尝试,创造性地将人工音阶、多种新型演奏技术运用到作品当中,开创了当时古筝创作与演奏的风气之先(详见下文)。

二、开创时代新风

古筝艺术在两千多年的发展历史中所形成的传统,犹如一条滚滚向前的河流。每个时代的筝家都将自己的创造和贡献注入在古筝传统的长河里。历史上,古筝的发展体现出强烈的地域流派风格,而当代古筝艺术则因为专业作曲家的参与,打破了这些限制,呈现出博采众长、兼收并蓄的趋势。为了更好地表现当代人的思想情感,新时期的音乐家在古筝的音乐语汇、演奏技法乃至乐器形制等方面都做出了种种的改革与创新。徐晓林堪称这一潮流当中的领军人物。

(一)人工音阶

古筝在漫长的历史演变中,弦数由少至多,逐渐形成了目前最常用的 21 弦筝。在传统定弦方法中,古筝是按宫、商、角、徵、羽五声音阶排列的,由低到高共有四个八度的音域。

20 世纪 80 年代以来,演奏家们和作曲家们纷纷尝试突破古筝传统定弦所带来的五声性音响和技法所束缚,纷纷另辟蹊径,探寻筝曲创新之路。

在作品《山魅》中,徐晓林出于乐曲内容表现的需要,在保持传统古筝形制的前提下,率先在作品中借鉴西方现代作曲技法,打破了以往五声音阶定弦的传统,应用了完全的人工定弦。具体做法是:根据音响与音乐色彩的需要,以五个音为一组,形成无调性和有调性的混合音阶;几乎挪动了古筝所有的码子,从而形成了首尾新调、中段传统调式的格局。由此,她为现代筝曲创作获得语言和技法上突破迈出了至关重要的一步(见谱例 4)。

在作品中,作曲家多次运用不协和音程,一方面要表现“山之女神”内心无法排解的矛盾,另一方面也为描绘奇异灵幻的环境。因此,在《山魅》的定弦中,基本上每一部分都有增四度,以借此产生的张力效果进行基本的调式交替 (徵—宫—羽)。此外,她在定弦的低音与高音部分,将增四度、减五度与纯四度套用,造成不和谐与和谐的统一,形成新颖且不拘一格的音响效果与艺术呈现。

(二)演奏技法的创新

1.创作构思突破乐器的局限,大大拓宽了古筝的表现力。

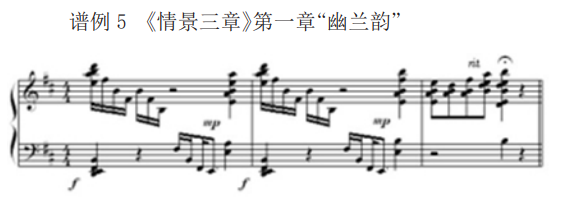

在徐晓林 1986 年的作品《山魅》和 1994 年的作品《剑令》中,作曲家分别首创了“拍琴底板”手法以及在乐曲尾声的“击奏”手法。前者用以表现空静幽谷中若有若无的神秘气息;后者用以表现浩荡剑气的戛然而止、意犹未尽,作为一种风格性、情绪性的声音,将人、情、音乐三者真正合为一体。而在其1989 年的作品《情景三章》(见谱例 5)中,作曲家通过“移柱”而在演奏中进行转调的手法也成为其代表性的创新手法之一。由此,多调的组合运用使传统定弦所造成的单一调性局面被打破,乐曲在横向动力、调性对比、展开及纵向复合方面都有较充分的回旋余地,显示了强烈的探索精神。

(左手移柱)

以上这些手法在当时都是富于探索性的创举,而如今它们已经成为许多作曲家的惯用手法。结合徐晓林的创新初衷我们不难发现,所有这些创新的目的多是让新技法为音乐表现服务,为了寻求和促进更为多元的表达方式,并未脱离艺术韵味而存在。

2.在保持民族韵味的基础上,侧重高难技巧的集中训练。

为此,徐晓林新创与发展了现代古筝演奏技法,极大地丰富古筝的音乐语言。如“摘弦”“轮扫”“双手抚弦”“擦弦”等演奏技法的运用。又如在原有技法基础上发展出“双手轮”“抹托轮”“单手人工泛音”“渐变摇扫”等组合技法。此外,作曲家在保持古筝原形制的条件下,训练演奏者在音乐进行中多次移码转调。这样一方面拓宽古筝的表现力,另一方面拓宽了弹筝者的适应能力。再如,她在左手“吟”“揉”“滑”“按”音程大多为大二度、小三度的传统技法基础上,加入了具有难度的小二度滑按音等。

在作品《剑令》中,作者将传统音阶与六全音音阶相结合运用。由于六全音的音响均衡而平和,不受调式的约束,因此在这种组合中,既形成了调式的漂移感,又增加了超越一般规律创作的表现力。

在作曲家为美国长风乐团创作的委约作品《剑令》中(见谱例 6),作者为表现“剑如游龙飞凤”的气势,使旋律从高音区以飞快的速度奔腾而下,然后又渐渐跃高。此时,六全音(D、E、#F、#G、#A、C) 构成高声部干净明亮、急而不躁的快速音响,显示出清新、洒脱、腾跃的音乐形象。对应最后一小节起出现的高傲、飘逸的歌唱性主题,并融汇偶尔出现的刀剑碰撞声(效果性音响:摘弦),突出表现剑气、剑灵的变幻无穷与莫测高深。

3.以艺术性为灵魂、技术性为手段,抒情与技巧并重。作曲家强调乐曲主题的民族韵味、旋线的歌唱性、音块的色彩性,特别强调技术性演奏融合在音乐的艺术表现逻辑之中,较少用单纯的炫技段。作曲家喜欢把古筝的高难演奏技巧糅合在旋律的歌唱之中,以达到旋律充分的自然流畅,并最大限度地发挥古筝自身的演奏特点。

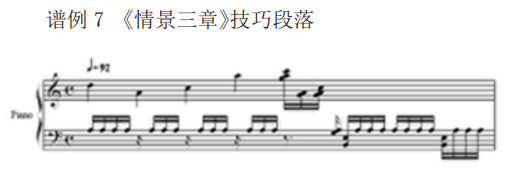

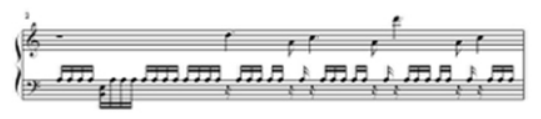

在 1989 年作品《情景三章》中(见谱例 7),作曲家在移柱转调后立即将双手技巧与旋律(高声部)进行穿插结合,将音乐主题以器乐化的形式加以表现。其中,她借鉴了扬琴的“同音反复”技巧(低声部),以模拟淙淙流水的音响,达到神形合一。

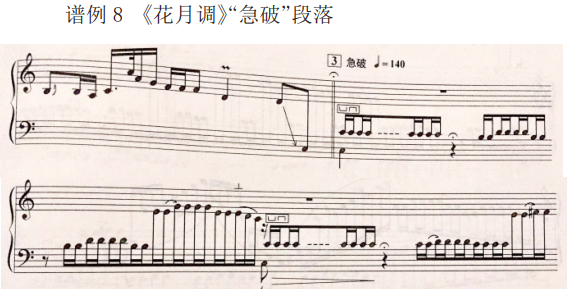

又如在 1987 年作品《花月调》的“急破”段落(见谱例 8)中,演奏以技巧性为主,但作曲家又将旋律镶嵌其中,形成错落有致的音乐画面,音乐情绪突出,音乐形象贴切。

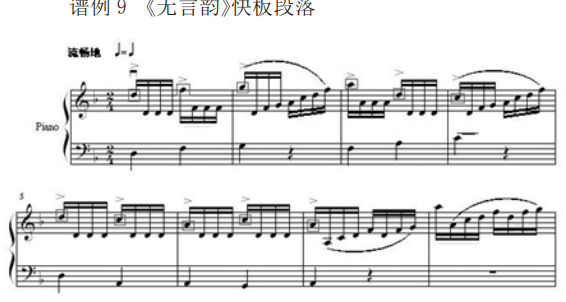

在另一首作品《无言韵》(见谱例 9)中,作曲家又借鉴了吉他的指法并加以演变,将三个指头的轮指与“托”的指法相结合,形成了适合于古筝的演奏技法。这一方面保持了旋线运动的歌唱性,同时也促成了单独运用右手完成复调音响的效果,不失为一种新的尝试与创新。

三、独特审美音趣

徐晓林古筝音乐作品之所以广为流传,并深受广大音乐家和听众的喜爱,究其根本原因,是因为它们不仅具有专业化、艺术化的高水准,更符合当代人的审美情趣,有着朴实而浪漫的情感表达方式。这主要表现在以下方面:

(一)浓郁的民族韵味

作曲家深深热爱着自己祖国的民族民间音乐,其作品从音乐语言的运用到演奏技法的借鉴与拓宽,无不体现出她对自己祖国文化的情有独钟。作为古筝音乐“要在继承民族传统基础上创新”的积极倡导者和实践者,她特别注重作曲技巧和情感表达方式的有机结合,并强调作曲技巧的设计与出现都是为了更好地表达情感,从而使作品无论在意境的编织还是情感表述方面都充满了清新、质朴的民族韵味。

(二)女性特有的诗情画意

徐晓林大多数古筝作品的标题都体现出很强的诗意,这也是她创作中一个突出的特点。这些标题往往具有强烈的文学性与绘画色彩,或表现抒情诗的意境与情调,如《建昌月》《喀什早春》;或表现叙事诗的复杂内涵与戏剧性,同时体现出某种音乐形象,如《山魅》《剑令》等这些精炼、诗意的标题使得音乐内容更易被理解。作者通过描绘自然景物或有关生活的场景,更重要的是寓意在诗情画意中人的内心情感,既反映了她的音乐与中国传统文化精神之间的内在联系,又体现了她一直追寻并实践着的中华民族的传统审美意识。

(三)自然美感

自然美在徐晓林的古筝音乐中无处不在,它主要是通过两方面表现的:一是通过对自然景物的描绘反映与大自然的契合,另一方面是借助传统的民间自然情趣或自由的心灵刻画来揭示人物内心自由随和的状态。如在《凉山春》《倚秋》等作品中,都是作者通过对自然景物的描述来寄托自己的某些情感。

这其中既有景色的自然之美,又有真情流露的“自然而然”之美。同时,自然性的审美体现也对应了中国传统音乐观中“清微淡远”“中正平和”“淡雅含蓄”的审美追求。徐晓林古筝作品中的“自然美感”并不是刻意求之,而是水到渠成,自然而为。

综上所述,徐晓林的创作在中国古筝音乐作品中具有相当程度的典型性和代表性。她的作品中体现了富有民族特点的旋律、丰富且特殊的演奏技巧、西方作曲技术与中国传统音乐和古老乐器的理想融合,同时又体现了音乐语言成熟而新颖、结构层次清晰而集中、艺术表现手法洗炼而精致的特点。她的作品在一定程度上,可以折射出当代中国古筝创作的概貌和主要特征。她为我国筝乐的普及和传播不遗余力,为推动我国新筝曲的创作提供了宝贵的创作经验,留下了一大批具有长久艺术生命力的优秀作品,这也是徐晓林古筝音乐作品最为可贵的价值之所在。

参考文献

[1]杨忠衡《现代国乐与传统(民族)音乐接轨的可能性探索》,《人民音乐》2001 年第 12 期。

[2]邱大成《筝艺指南》,北京:华乐出版社 2000 年版。

[3]王建民《从古筝的定弦谈筝曲创新》,《中国音乐》1999 年第 4 期。

[4]焦金海《论筝乐定弦调式音阶》[J],《音乐研究》1998 年第 3 期。