摘 要:《追风 II》描写在旷野中风声、马蹄声与人声之间的追逐与对话。以“追风”为题旨在追求更加朴素、自然的哲学态度,这里的风,不只是对大自然风的描摹,也是一种民风,一种原生态的民情风俗。以“出乎自然、回归自然”的立意,来表达对“天人合一”的生活方式的赞颂。

关键词:古筝独奏曲《追风 II》;音乐分析;出乎自然;回归自然;天人合一

古筝独奏曲《追风 II》是青年作曲家贾悦《追风》系列中的一首。此作品在中国音乐学院主办的首届《中国之声》作曲比赛中荣获民乐组的一等奖。从小生活在新疆的特定环境中,其生活的体验和语境,铸就了她的个性,也拥有许多不同于他人的艺术感受。正如《追风 II》中所渗透着的浓浓的草原情结,可以窥见她的创作特点之一就是:与少数民族的音乐有着挥之不去的缘分。《追风 II》描写在旷野中风声、马蹄声与人声之间的追逐与对话。以“追风”为题旨在追求更加朴素、自然的哲学态度,这里的风,不只是对大自然风的描摹,也是一种民风,一种原生态的民情风俗。以“出乎自然、回归自然”的立意,来表达对“天人合一”的生活方式的赞颂。

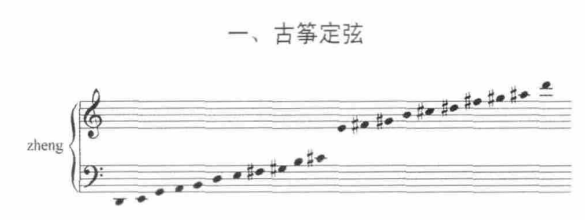

一、古筝定弦

从筝的定弦上可以将其归纳为自由混合式的定弦,是由三个不同宫调的传统音阶组成,从 D—d这一组加入了偏音B,形成 C宫六声调式;从 e— g1是 E宫五声音阶;b1—d3这一组加入偏音 A,形成 B宫六声调式,这在几组宫调之间的转变,形成宫调色彩上鲜明的变化与对比,突破了古筝传统定弦所带来音响和技法上的束缚,给音乐语言的拓展和变化带来了无穷尽的空间。

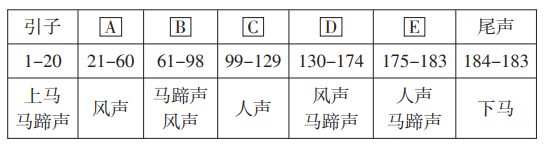

二、以声音作为宏观结构划分

《追风 II》是在一种有序的框架中进行的流畅表达,将草原上的声音作为一条线索,把风声、马蹄声、人声贯穿并延续在全曲中,使它们成为一个不可分割的有机整体。全曲可以分为包括引子和尾声在内的七个部分,每个部分着重表现一种或几种声音,到最后的高潮段落形成与大自然的“天人合一”。从这个意义上来说,全曲的立意与结构达到了较完美的契合。

宏观的结构:

从乐曲的跌宕起伏和结构功能看,可将它从整体划分为两大部分:

1.第一部分:引子—— C

引子:(1-20)作品的开篇以轻盈的“上马”开始,以 D、A、G三音预示,清脆的蹄声将我们带入旷野之中。随即以 f为基音用纯五度的音程关系持续叠加直至 a2,纯五度的音响关系在此埋下了伏笔。

A :(21-60)Allegro 132 4/4的节拍,这一段是风声,用捂住琴弦的音色呈示风声,不断持续的四个十六的节奏,大二度的音程关系模仿风沙沙作响的声音,在风声由狂及柔的气氛中马蹄声铿锵有力地踏入听觉中。

B :(61-98)这段是与风声形成对峙的马蹄声,以八分音符开始,后与十六分音符相间,在积极奔跑中转换为连续的十六分音符,带着马蹄声的紧凑感并伴随着风声,音乐在这时开始出现了一次小的高潮。

C :(99-129):散板,人声为主的段落,人声以蒙古族长调作为参考,演奏者需要演唱出风格浓郁、感情淳厚的音乐语言,向听众传递着在草原上牧民生活的信息。

2.第二部分:D ——尾声

D :(130-174):风声的再次出现预告着音乐即将推进一段高潮,同样捂弦的特殊音响不同于初次风声的呈示,在此是作为马蹄声的铺垫,大二度和纯五度的旋律音程的纵向对峙,使得风声和马蹄声形成了音响上的强烈反差。

E :(175-183):马蹄声作为高潮段人声的铺垫,起着极为重要的作用,在接近尾声的段落,贾悦将此设计为高潮段落,给人一种酣畅淋漓的感受,在马蹄声点缀、风声呼啸而过以及人声的大肆呼喊中,早已感受到牧人在马背上所体会到的自由和能量。

尾声(184-196):和引子形成对位技法中逆行的关系,在逐渐褪去的厚重织体中暗示着马蹄声渐行渐远。最后以铿锵的扫弦结束。

从传统曲式结构的类型来看, 似乎很难将《追风 II》归为某一种形式。宏观上来看是担当了不同叙事功能的几个部分的连缀性发展, 显现出并列结构发展逻辑的曲式原则;从微观上思考,不同表现形式的主题素材在发展的过程中体现出相互融合的变通性,类似于变奏发展的曲式原则;在将近结尾的部分概念化地融通之前所有的素材,首尾之间的映照通过逆行原则又体现出综合再现的曲式原则。表面上看似是乐思漫不经心的肆意延展,实则是一篇精心构思的散文,在不断酝酿小高潮,再次蓄积能量将音乐逐步推向心理期待的高潮下,它正暗合了一种典型的东方美学心理。“从本质上说, 一种形式可以按照很多不同的方式来看待和理解时,它在美学上才是有价值的”[1]

三、作曲家笔下的草原素材

《追风 II》总能给出这样的一种印象:在宽阔的草原上,牧人迎着自由的风声、踏着倔强的马蹄声、怀揣着一颗不羁的追逐远方的心。这或许正是贾悦在结构铺垫和力图表现空间感上所带给听众的感受。风声、马蹄声及人声作为所要表现的草原素材,以不同的新颖的织体形态依次登场,即使在没有音乐文化语境供听者联想时,可以通过音乐的意境和风格得到有质感的画面。

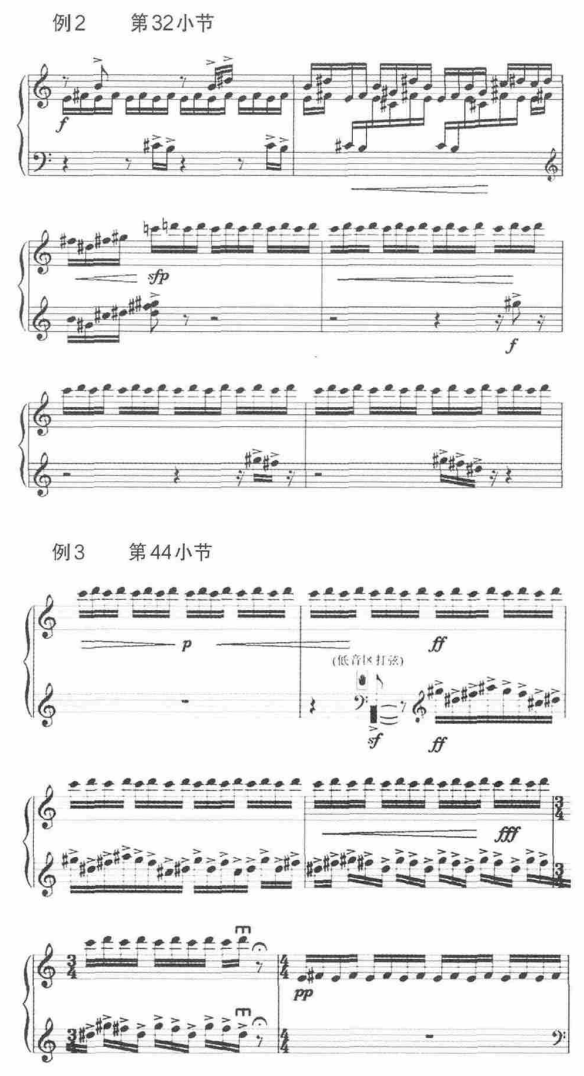

1. 风声

上三例是代表风声织体形态的基本发展状态。例 1是风声主题的首次呈示,ppp的力度表现,两小节的捂弦音色和大二度(e1、f1)的旋律音程关系暗示风沙沙作响的声音,代表风声的核心素材可以概括为持续大二度音程关系代表的线状,和例 2中支生出来的大三度和大二度的点状,但从音高关系看,二者都由大三度、小三度和小二度构成,这就保证了在最低限度的相同的音高材料中,构成两个不同的因素,并强调其内在的联系。

10 小节间(第 21-31 小节)可以看做是一个单一的音响元素,轻盈的姿态,偶尔高低音区灵动的呼唤,从例 2第 32小节开始,以起伏平稳的线条为铺垫支生出足够的空间,用调动厚重的音响来打破一直都“飘逸”的音响,给予音乐以必要的纵向支撑。当体会到音响效果所带来风的厚重感时,以sfp的力度果断地抽离出原始的风声。用料精简,变化细致,不同的音区、力度、触弦点的音色微差, 并无干扰。从 45小节开始(例 3)持续不断的线条变得稍加浓密,由此可以体味到风在浓重和轻灵之间变化的过程。

2. 马蹄声

例 5是由琴弦从高音 d3刮奏至 d音所代表的风声作为导入,呼啸而过的风声引出骏马信步跺走的“姿态”,马蹄声由纯四度+大二度为基础音响构成,d、g、a和 e、a、b纵向上交替进行。变化蕴于细节之中,节奏细微的变化能体会到骏马奔跑时由缓至疾的蹄声,以声似来表现无穷动的骏马奔腾的效果。强弱的鲜明对比造成蹄声有节奏的动感和铿锵有力的质感,这在例 5中鲜有体现,在描写马蹄声整体音乐结构下,为即将无论是悠长推动的刹那间的爆发,还是在强烈冲击的涤荡中的暂缓,都体现出布局节奏的重要性。

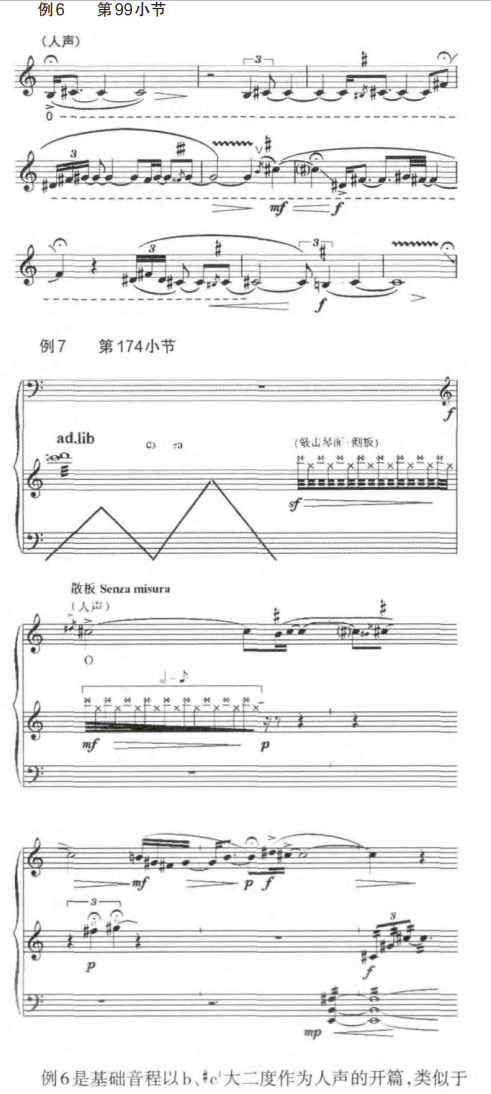

3. 人声

蒙古长调以从容而悠长的自由节拍和韵律性节拍为主,充满“弹性”和“柔韧感”,以大二度作为发展的种子,逐步形成向上的“线条”,但在初次人声的呈示中,整个音域在 b— c2中,并没有拉得很宽,这需要演唱者注意到气息长度上的不确定,以及静默等待中蕴涵的张力。基音与带有装饰性的微分音之间丰富的色彩变换和极佳的“动”“静”关系,透着空灵的气息。值得一提的是,在其后点缀性进入的人声都以 b、c1大二度为核心。例 7是全曲的高潮段落,表达人声在呼喊天地,对自然的求融和天人合一的朴素的哲学思考。高潮的酝酿由马蹄声表现,同样均匀的节奏型穿插着,偶尔音高上微弱的变化,音阶式的大距离的刮弦,直至敲击琴面和侧板的音效来表现内心即将喷发的能量,这个线条正与初次呈示的线条成反向进行,即构成一个以 C为轴的非严格的倒影关系。

在这部作品中,使用了一些非常规的演奏技法,和传统筝曲所不同的是,除了运用旋律音响色彩的基本因素以外,为求得音色节奏的变化而使用了新的音响色彩,其主要是模仿打击乐来获得,例如码左打弦、低音区打弦、敲击琴面和侧板等。

纵观三个素材:风声以大二度音程关系为基础铺垫,马蹄声以纵向纯四度+大二度为基础音效,人声以大二度作为发展的种子,这些简单的材料成为她作品的出发点时,也就意味着它们再也不是一个没有活力的、可以随意处置的因素,在这些及其自然的“点”(马蹄声)和“线”(风声)之间,作为互补的音效可将形成一个视觉上的感受,这样的通感是需要作者与这些要表达的声音之间形成一种对话与互动。

四、余 语

如果要用一段话概括《追风 II》的意境,可话为:“听风、临风、追风于旷野之上,看云、驱云、驾云于天地之间。白驹飒爽祈苍穹之福,雄鹰遒劲舞万化之力。歌调叠韵求融,风疾马驰愿安,自然与融。”。它的意境与我国传统民族器乐创作的美学特质是一脉相承的①,贾悦将她对于大自然的感悟诉诸于音乐当中,外在着力表现一种朴素的生活意境,但从深层次上却触及到人所追求的精神层面。听赏和研究《追风 II》,其中不少作曲技法不同于她以前的创作,但又具有很强的视觉性,因为它并不是求得色彩上的多变,更多的是一种空间感的表现。《追风 II》不仅在整个结构上呈现出自然发展的状态,并且其创作技法基本摒弃了传统听觉中最核心的旋律要素(除人声处),取而代之的是以类似于单音、音簇与无穷动的节奏技法。这部作品要定义成何种风格似乎不易,它既传统、又现代,既古风、又前卫,在聆听全曲后,感受到的是贾悦丰富的艺术想象力、鲜明的创作个性和不拘谨的音响表现手段 , 这一切都是实现了作品从技法到形式,从内容到立意的演绎。

注 释:

① 修海林《民族器乐审美中的人文情怀与审美范畴》,《人民音乐》2009年第9期。中国传统民族器乐的美学特质,集中体现在对人文情怀的抒发和感悟。根据不同的心境或精神寄托,其审美或指向特定的社会情怀,或指向人生哀乐情感,这使民族器乐的审美范畴不仅包含音乐形态构成的各种要素特征,还有情态、趣味、意境等体验的内容。某种意义上说,中国民族器乐的审美,如果离开蕴含于音乐美之中、与音乐的表现和体验密切相关的人生情怀,就不能真正建立完整的音乐审美范畴。

参考文献:

[1]艾 柯(Umberto Eco). 开 放 的 作 品(Opera Aperta)[M].刘儒庭,译.新星出版社,2005.3.