引言

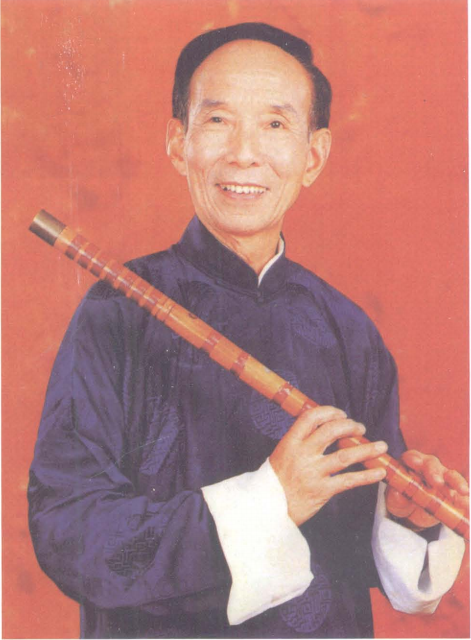

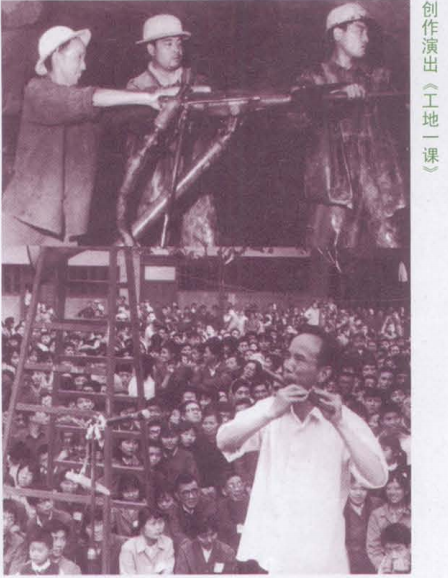

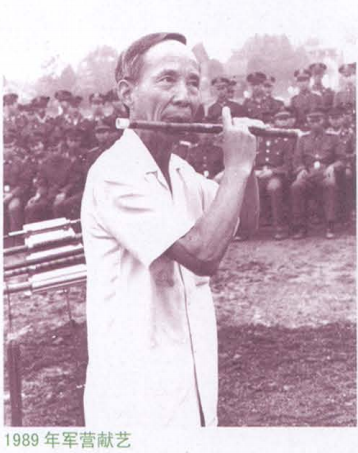

陆春龄,1921年生于上海,上海音乐学院教授,历任中国文联、中国音乐家协会委员、理事、上海江南丝竹协会会长,陆春龄是我国南派笛乐的杰出代表之一,从事民族音乐表演艺术已有八十年之久。

陆春龄作为笛子表演艺术家,在舞台表演、作品创作与改编、教学与传承等方面硕果累累,为中国笛子艺术的发展做出巨大贡献。分析与归纳陆派笛乐艺术”,从理论上做出较为系统和客观的结论,有利于更深入地研究陆派笛乐艺术在当代社会的发展状况,推动陆派笛乐艺术的传承与发展。

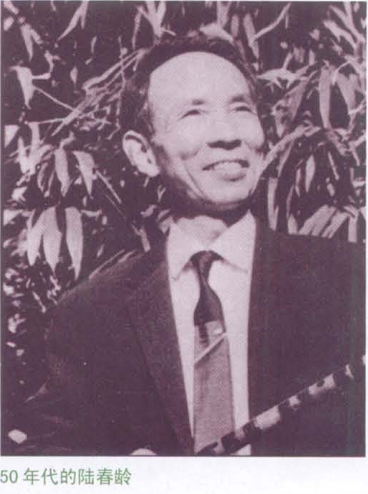

一、陆春龄笛子演奏艺术的启蒙时期(1921--1958)

在陆春龄的成长岁月里,上海的江南丝竹几乎成为他生活的全部,清新温婉并带有浓郁江南色彩和人文情怀的音乐给予陆春龄深深地感染和熏陶,陆春龄就是在这样的环境中成长起来的佼佼者。从那时起,陆春龄的笛艺就是在声声丝竹乐中学习、成长起来的。

20世纪上半叶,上海的音乐生活领先于全国,音乐团体的出现犹如雨后春笋。琵琶、古琴频频以独奏的形式出现在舞台上,而更善于独奏的笛子,却极少出现在舞台上。作为在江南丝竹演奏上已是颇有造诣的陆春龄,敏锐地意识到将笛子作为独奏乐器进行演奏的重要性和必要性。1943年,由他重新编曲并演奏的笛子独奏曲《欢乐歌》,就是有力的证明。陆春龄在《欢乐歌》中力求将江南曲笛的技术表现手法包括颤音、叠音、赠音、打音等装饰手法淋漓尽致地呈现出来,还增加了泛音、超吹,长颤音等新的技术。这种对江南丝竹音乐的新诠释,拓展和丰富了音乐本身的艺术表现力,加深了艺术的感染力,更重要的是,使它具有鲜明的器乐独奏曲的特征。

在陆春龄艺术生涯的启蒙时期,民间音乐艺术的土壤孕育和培养了他,为他的艺术生涯奠定了基础。陆春龄在聆听和学习江南丝竹音乐的过程中,不仅继承了这一优秀的传统音乐艺术,更发展和丰富了江南丝竹音乐,从中提炼出优秀的音乐元素,创造性地将其发展成为器乐独奏曲,登上艺术舞台。在演奏中,陆春龄着力探求笛子音色的变化,使简朴的江南丝竹音乐呈现出多姿多彩的艺术形态。陆春龄在传承江南丝竹音乐艺术,拓展和提高江南丝竹音乐艺术表现力的同时,初步形成了他早期笛子表演艺术的风格,也使他在这一时期成为一名优秀的民间艺术家。

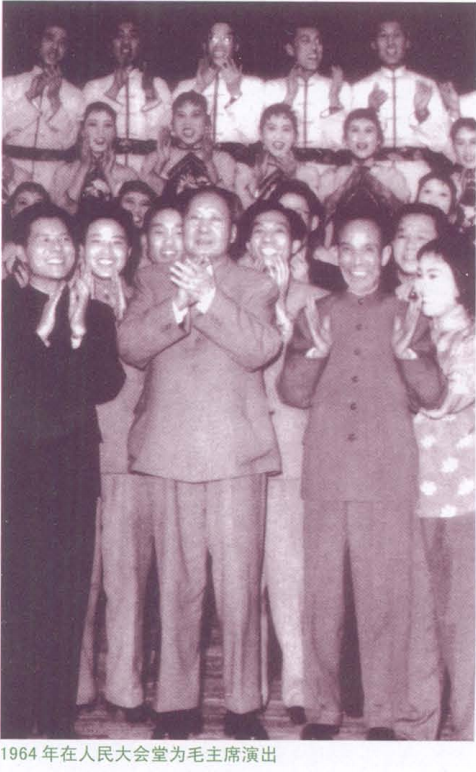

二,艺术生涯步入职业化和专业化(1952--1976)

青年时代的陆春龄在笛子表演上的才华初露锋芒,解放后,他在笛子艺术上的成就得到了党和国家的重视。1952年,受上海市政府的委托,陆春龄接受了参加筹建新中国第一支大型民族乐团一一上海民族乐团的使命,标志着陆春龄自此踏上了专业文艺工作者的道路。成为专业音乐工作者的陆春龄,除了继续研习和发扬江南丝竹音乐艺术,还对其它传统音乐艺术产生了浓厚的兴趣,其中,古老的昆曲艺术成为陆春龄的艺术创作源泉。在昆曲音乐中,无论是唱腔音乐或是过场音乐,笛子(即曲笛)与唱腔旋律基本相同,是戏曲乐队中担任领奏的主要乐器。陆春龄正是发现了笛子在昆曲音乐中的突出作用,促使他将昆曲中的笛子音乐加以提炼、加工,将昆曲音乐以笛子独奏的形式进行演奏,从而为他的笛子表演艺术增添了新的音乐艺术元素。上世纪50年代初期,陆春龄改编创作的笛子独奏曲《小放牛》,就是依托昆曲音乐发展而成的代表作。陆春龄在1959年改编创作的经典笛子名曲《鹧鸪飞》,从另一个艺术角度揭示了陆春龄内心的人文情怀。《鹧鸪飞》原是一首湖南民间乐曲。乐谱见1926年出版的《中国雅乐集》(严筒凡编)。该书所载《鹧鸪飞》的解题是:“箫,小工调。本曲不宜用笛,最好用声音较低的乐器,似乎幽雅动听。”在1962年出版的《民族器乐独奏曲选》中《鹧鸪飞》为箫独奏。《鹧鸪飞》还有以丝竹齐奏形式演出,伴以大鼓(见1951年9月15日上海国乐界主办的“国乐捐献演奏大会”节目单)。在1956年出版的《民间器乐广播曲选》中的《鹧鸪飞》属“齐奏部分”,并注明为“民间丝竹乐曲”。④陆春龄以其对《鹧鸪飞》乐曲独有的理解进行了改编。

“这首民间乐曲,用曲笛演奏,以醇厚和细腻、快和慢、强和弱等艺技对比手法,刻画鹧鸪鸟时远时近,忽高忽低,在广阔天空尽情飞翔的形象。它是对封建时代的黑暗社会的描写,同时也反映出人民对幸福生活的美好憧憬。”在《鹧鸪飞》的引子中,陆春龄着重抓住了音乐的形象性,夸张地运用打音、气颤音、半音孔、虚指等技巧,再结合气息的强弱变化,通过音符的八度特殊处理,向人们勾勒出一幅淡雅的鹧鸪飞翔图。他刻意在“飞”上下功夫,把实指颤音同虚指颤音(即手指在音孔上方快速煽动)巧妙地结合起来,再配合娴熟的口风所奏出的旋律,使乐曲起首就在简单中蕴含着神奇。另外,陆春龄衍用了江南丝竹音乐中的“放慢加花”的经典变奏手法进行织体的改变和扩充。并在结构上加以精炼,使原谱所表达的内容有了质的变化。

陆春龄演奏的《鹧鸪飞》,无论从音色的和谐、气息的控制、还是手指技法的娴熟,均可谓是其笛子演奏艺术中的集大成之作。他演奏的中低音域的音色饱满醇厚,高音区飘逸明亮,整首作品的音色既有变化,又能保持完美的统一;指震音是陆春龄演奏《鹧鸪飞》中的重要技法,他通过“虚震音”和“实震音”两种方式共同表达音乐形象的变化,演奏中虚、实震音的结合,呈现出强烈的音色空间感,体现了陆春龄对笛子演奏技法和音响效果的追求与探索;陆春龄在《鹧鸪飞》的演奏中,音量上既有夸张的对比,又能做到强而不燥,弱而不虚,将强与弱的气息控制做到了极致一一长时间的泛音与弱奏的技术,细弱游丝的音质控制,体现了陆春龄演奏技术之娴熟,气息控制之精妙,形成了陆春龄笛子演奏中的一项具创新意义的技术-“箫声吹法”。因此,对《鹧鸪飞》的改编创作与演奏,使陆春龄的笛子演奏艺术达到前所未有的艺术巅峰。

从《小放牛》和《鹧鸪飞》的创作、改编、演奏的巨大成功,到《喜报》、《今昔》、《江南春》等众多优秀笛乐艺术作品的相继问世,陆春龄在音乐艺术的探索与创新上,取得了为世人所瞩目的艺术成就,逐步形成了独特的艺术风格。

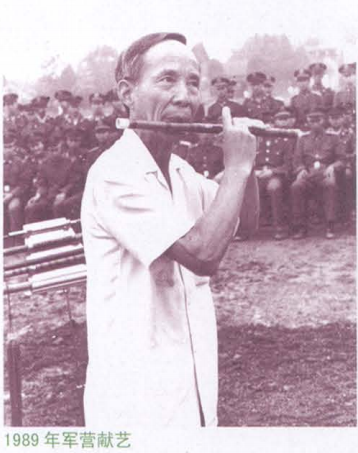

三、艺术流派风格确立与传承(1976-)

新中国成立以来,我国的笛子演奏艺术大致可归纳为南、北两大流派。南派是以陆春龄、赵松庭等为代表的曲笛艺术;北派是以冯子存、刘管乐等为代表的梆笛艺术。作为南派笛乐代表的陆春龄,其艺术风格可谓博采众长,南北交融。他既得益于传统民间艺术和戏曲艺术的熏陶,通过艺术加工和创造,使之与笛乐艺术相融合,推动了南派笛乐的发展;同时,将北派笛子艺术的演奏技法运用于笛乐作品之中,为南北笛乐艺术风格的融合作了大胆的尝试。在长期的探索与不懈的实践中,他创作改编了大量的笛乐作品,积累了丰富的笛子演奏经验,逐步形成了具有鲜明江南音乐艺术特质的陆派笛乐。

陆派笛乐的传承可以追溯到20世纪50年代初,即上海民族乐团成立伊始。自那时起,陆春龄就担任了上海民族乐团学馆的教员,他所教授的学生中有俞逊发、孔庆宝等一批日后蜚声中国乐坛的笛子演奏家。1976年,陆春龄正式调入上海音乐学院民乐系任教”,使陆春龄走上了专业音乐教育家的道路。

当前,对于陆派笛艺的演奏艺术有着多种多样的解读,在传承与学习中主要有三个层面的体现:

1.音色的鲜明特征。如果说,江南丝竹音乐是陆春龄笛乐艺术的鲜明特征的话,那么,对笛子音色完美的展现与变化则是陆春龄笛子演奏中的最具代表性的技艺。

2.浑厚的气息功力。陆春龄在演奏不同艺术特点的作品和表现不同的音乐形象时,能合理地调整运气技术,令气息的运用与控制张弛有度,更好的表现出管乐艺术的神韵。这一点也许正是陆春龄至今仍活跃在艺术舞台上的重要原因之3.独特的演奏风格。在演奏技法上,陆春龄能够在不同的作品意境中展现形态各异的音响效果,丰富乐曲的表现力。

学习陆派笛乐艺术,不仅要学习江南丝竹音乐的演奏,以及陆春龄创作、改编的音乐作品和演奏技法,还要学习陆派笛乐的艺术风格和艺术理念,更重要的是对陆派笛乐艺术继承和发展,从中提炼出陆派笛乐的艺术精髓,随着当代音乐文化的发展而与时俱进。例如:在俞逊发创作并演奏的笛曲《秋湖月夜》,就是以江南音乐为素材,以江南丝竹音乐的演奏技法为主要表现形式的代表作,作品在音色的呈现、手指技术的运用、对音乐织体的表现方式等诸多方面,都十分鲜明地体现出他对陆派笛乐艺术内涵的理解和把握;詹永明在教学中,把对陆派笛乐的学习和演奏作为专业音乐院校学生的专项课程,纳入专业教学体系之中,既强调对陆派笛乐经典作品的教学传承,又把当代先进的笛子演奏技术与演奏手法融入到陆派笛乐的教学与学习演奏中,使陆派笛乐在现代音乐艺术环境中有了进一步的发展,展现出陆派笛乐更强大的生命力。

结语

陆春龄的笛子表演艺术是在江南丝竹音乐艺术和民间音乐的基础上产生、成长和发展起来的,江南丝竹音乐艺术为陆春龄提供了丰富的艺术表演和艺术创作的素材和源泉,构建了陆春龄笛子表演艺术的平台,在陆春龄的艺术生涯中,他创作和演奏的音乐作品中始终彰显出对江南丝竹音乐艺术的传承与执着的追求,是音乐界公认的江南丝竹音乐大师;传统戏曲音乐特别是昆曲艺术拓展了陆派笛乐的艺术视野,丰富了陆派笛乐的艺术内涵,成为陆春龄笛子表演艺术向更高的艺术境界和艺术层次追求与探索的重要标志。纵览陆春龄改编、创作和演奏的笛乐作品,既有源自于传统民间音乐艺术、大众喜闻乐见的《欢乐歌》、《小放牛》,又有具典雅文人艺术气质的《鹧鸪飞》、《梅花三弄》;既传承了优秀的江南音乐文化,又融汇不同笛乐风格,集南、北笛乐艺术于一身。形成了陆派笛乐包容并蓄、雅俗共赏的审美情趣。

陆春龄在笛子表演艺术上取得了卓越的成就,他为中国笛子表演艺术的发展做出了积极和重要的贡献,形成了以陆春龄为代表人物,以江南丝竹音乐艺术和民间音乐、民间戏曲音乐为艺术内涵,具有鲜明江南音乐气质的陆派笛乐。在新的时代里,传承和弘扬陆派笛乐的经典音乐艺术,对于中国笛子表演艺术的发展与进步具有十分重要的意义;继续学习陆派笛乐,研究陆派笛乐的艺术魅力,更深入地探求陆派笛乐艺术的风格,将成为新一代音乐人肩负的使命和课题。

①近现代我国的笛子艺术分为南、北两个流深。本文中所论陆报笛乐是指以南派笛乐风格为基础的,以陆春龄为代表的和传承陆春龄笛子表演艺术的笛乐流派。

②上海的江南丝竹初兴于19世纪末和20世纪初,开始它并无定称,人们多称它为“丝竹”或“国乐”,另有“清音”、“仙鹤”等别称。

③1956年,赵松庭先生首先将《鹧鸪飞》改编成笛子独奏曲,乐曲依据李白诗《越中览古》的思想意境改编面成一一“越王勾践破吴归,义士还乡尽锦衣。宫女如花满春殿,只今性有麒鸪飞。“

④李民雄《民族器乐概论》,上海音乐出版社1997年版,第228页

⑤《陆春龄笛子曲集》,北京:人民音乐出版社1982年版,第45页,

6、1956年上海音乐学院民乐系建系之初,陆春龄已受营兼课。

⑦陆春龄自20世纪初叶开始从事艺术表演以来,始终活跃在笛子演奏艺术的舞台上。2007年4月,87岁高龄的陆春龄成功举办了“陆春龄艺术生涯80周年”音乐会

8、2006年,“江南丝竹”被文化部列入首批“国家级非物质文化遗产名录”。2008年,文化部授子陆春龄。周皓“江南丝竹音乐艺术”的“国家级非物质文化遗产项目代表性传承人”称号,

毛宇龙:上海音乐学院民乐系讲师

来源:人民音乐,2011-8