有数公于能群条历史的第举乐类,198飞家后:技料最古老的乐器焕发出新的时代精神,同时也从过去的合奏、伴奏乐器,提升为现代音乐舞台上具有高难度演奏技巧、广阔表现空间和丰富作品积累的独奏乐器。作曲家杨青是参与和推动笛类乐器这一重大变革的作曲家之一。笛箫演奏家张维良曾经发自肺腑地说:“我的成功有一半是作曲家的功劳。”我要补充说,在和张维良合作的作曲家里杨青是非常重要的一位,他们合作最早,且一直延续至今。杨青为笛类乐器写的作品不仅是他个人创作中非常有特色的一部分,也是张维良和其他笛箫演奏家们的保留曲目。

1983年,同为“文革”后第一届大学生的张维良和杨青,一位在中国音乐学院毕业后留校,一位从上海音乐学院民族音乐理论作曲系毕业后分配到中国音乐学院作曲系,这让他们有缘相遇并开始了艺术上的密切合作。他们合作的第一个作品----尺八与民族室内乐队《索》(1985),是张维良1984年春赴福州学习南音尺八后演奏的首个为尺八而写的作品,也是杨青来中国音乐学院后写的首部作品。这部作品因为具有大胆的探索精神、新奇的现代音响和尺八表现出来的笛类乐器前所未有的张力,从一试奏便引起了极大的关注与争议,并成为中国音乐学院现代音乐创作的发端。此后他们又合作了很多作品,如:笛子与交响乐队《笛子与乐队的对话》、箫与打击乐《咽》(两部作品均在1987年“张维良笛箫独奏音乐会”首演,中央乐团交响乐队协奏,韩中杰指挥。)

笛子与交响乐队《苍》(1992年“张维良笛箫独奏音乐会”首演,中央乐团交响乐队协奏,谭利华指挥。)为箫、古琴与女声而作《忆吹箫》(1995年作为“忆吹箫一一张维良箫独奏音乐会”的点题曲目首演。)

在这些作品的写作和演奏过程中,作曲家和演奏家相互切磋,刻苦钻研,为突破竹笛发展的艺术观念和技术瓶颈做出了创造性的奉献。其中,笛子与交响乐队《苍》影响最为广泛。首演之后不久即获1993年“黑龙杯”管弦乐作曲大赛创作奖,并在国内外被经常上演。1998年受台北市立国乐团委约将该曲改写为“竹笛与民族管弦乐队”版,并被作为台湾第六届民族器乐协奏曲大赛决赛指定曲目。本文仅就竹笛与民族管弦乐队版的《苍》作粗浅的分析,探讨这部作品的艺术特色,它与中国文化传统的渊源及对传统的创造性发展。

为了把握竹笛与民族管弦乐队《苍》(以下简称《苍》)创作思维的总体脉络,在对总谱进行具体分析之前,我想先引用两段作曲家自己的话。在《传统给了我们什么》这篇文章的一开头,杨青就提出了自己对当代创作与传统的关系的看法:“传统是一条河,我们每个人都身临其中。一位当代作曲家,当他进入创作状态的时候,他无法回避传统对其创造思维深层而巨大的影响,在中国民族管弦乐队作品的创作领域尤其如此。”0在另外一篇文章中,杨青对中国音乐作品的艺术形式作了精辟的阐述:“线条艺术,在中国人的艺术当中,有着非常突出而显要的位置...音乐艺术在线条的运用方面,也绝不逊色于其他姊妹艺术,无论是在单一音乐线条的润饰抑或多重音乐线条的结合方面,都呈现出多彩多姿的艺术形态并取得了相当高的艺术成就。”在音乐风格无比多元的今天,每个作曲家都会对创作与传统的关系,对古老的线条艺术是否还能成为现代音乐创作的重要手段,有各自不同的理解。但杨青却在《苍》的音乐里作出了与众不同的回答。下面就让我们沿着这些思路去探求传统对《苍》的创造思维产生了哪些“深层而巨大的影响”,特别是“线条艺术”是怎样贯穿在整个作品当中的。

一、曲式结构

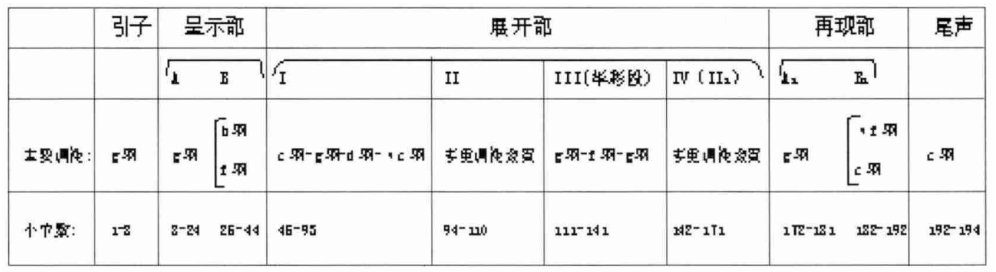

《苍》的曲式是一首自由幻想风的再现三部性结构。图示如下:

表1

二、音乐主题的特征及其来源

《苍》的音乐主题(在曲式结构图示中标为“呈示部A”)用含有VI级(so)、IV级(re)的具有浓厚湖南乡土气息的羽调式六声音阶写成(见谱例1)。第一次完整呈示时,由三部弦乐和四部弹拨以全奏的方式演奏旋律,其他声部奏和声与低音。音乐主题的旋律线高起之后回环下行,气息绵长,跌宕起伏。意境苍劲、严峻,既有山歌式的自由、奔放,又有史诗性的宽广与深沉。让作品在一开始就迸发出巨大的张力,紧紧扣住人们的心弦。

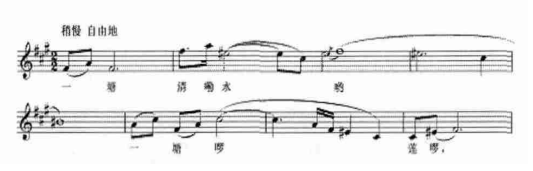

谱例1《苍》的音乐主题

构成音乐主题的两个非常具有特性的变音均来自作曲家家乡湖南的民间音乐。其中,VII级在湖南花鼓戏唱腔及一些民歌中大量出现,早已经被大家熟知,并因其具有浓郁的湖南地方色彩,被称作“湘羽调”。而另一个特性音IV级虽不像VI级运用的那么普遍,但在湖南衡山山歌中却不仅用了这个音,还把这两个特性音结合在一起使用(见谱例2)③。

谱例2湖南衡山山歌《一塘清水一塘莲》18小节

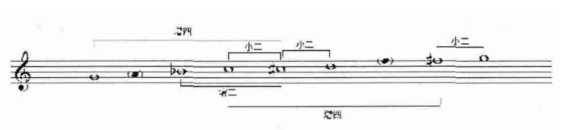

在音乐主题所采用的这个特殊音阶中,由于其中含有3个小二度、1个增二度和2个增四度音程(指在音乐主题及其展开中实际用到的),于是给音乐带来特定的紧张度和特定的地域色彩(见谱例3)。

这里需要特别强调的是,《苍》所有的旋律主题都来自上述音乐主题及其核心(谱例1前4拍半),包括下面将专门分析的音乐主题核心的各种变形。基本上原样使用音乐主题的还有再现部A的第一句,这是除了打击乐和高音笙、中音笙奏和声外,以比呈示时更强烈的整个乐队的全奏奏出,形成整首乐曲的高潮。也就是说,虽然音乐主题只原样出现两次,却因为都是以“全奏”的形式出现(且全曲仅有这两次)而被大大地突出了。当然,音乐主题本身的写法就突出了旋律性,突出了作品对“线条艺术”的强调。

谱例3音乐主题的音阶调式

三、主题核心发展的多种形态

前面说《苍》所有的旋律主题都来自同一音乐主题,突出了主题材料的集中性。但源于主题核心的变形却非常多样,主要分为两大类:从主音下行到属音(见谱例4)和主音上行跳进到属音。后者实是主题核心第一个音翻低八度形成(这是传统器乐曲里面常见的手段)或者看成是第一类的头部倒影及其变化。

第二大类,又可细分为主音与之后的音是大七度(原小二度的严格转位,见谱例5)和小七度(原小二度的自由转位,见谱例6)两种。

除这两大类外,还有主题核心的倒影(见谱例7)和主题核心的简化(见谱例8)。主题核心简化时,舍弃了大七度或小七度音,简化为主-属上行跳进,或同时对主、属音进行装饰。其中,对主、属音进行装饰的例子,也可看作是主题核心的逆行。

下面的谱例仅仅是主题核心的各种变化类型的举例,每一种变化类型都有多种在不同结构位置,不同调性,不同节奏,用不同乐器演奏的形式,只有留给有兴趣的读者自己去分析了。

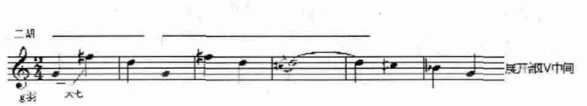

谱例4主题核心原型变化举例

谱例5主题核心音程转位(大七度)举例

谱例6主题核心音程转位(小七度)举例

谱例7主题核心倒影举例

谱例8主题核心简化举例

从以上多种主题核心变化的对照中,我们不难发现,看起来(或听起来)相去甚远、变化万千的旋律主题竟全部出自简单到不能再简单的同一个主题核心。之所以这么做,正像作曲家所说的:“在主题的构筑方面,力求用最少的音来表现自己的情感。”@在《苍》这部作品中,作曲家实践了中国传统音乐的这一美学宗旨,用最少的音符表达最丰富的情感。

在主题核心的变化中,音高走向可以变,音程大小可以变,节奏时值可以变,润饰可以增加或减少,结构上可以加头、换头或去头,呈示之后可以自由展衍一一或靠近或离开音乐主题的原型,甚或吸收西方现代音乐里常用的倒影(如果包括下面要讲到的多重线条模仿的话还有逆行),只是同样并不那么严格。正是由于这些并非预先设定的变化,让同一个旋律核心能够向不同的方向发展,既可以棱角鲜明,也可以圆润无痕;既可以倾诉悲哀,也可以表达快乐;既可以像老树枯枝,也可以像小草嫩芽....于是,我们想到了作曲家为这部作品所起的一个字的标题“苍”,要表达的东西太多太多,是苍劲?是苍茫?是苍凉?甚或,是苍天?是苍生?只有少到不能再少的一个字一“苍”,才能无所在而无所不在。不在的,由观众自己去想象,去填补。

分析到这里,我忽然想到主题核心发展的方式完全不同于西方古典音乐当中的“动机”,“动机”要求发展中的精准和明显的可识别性,而传统音乐中的旋律核心则更倾向于发展中的随性和自由,核心提供的只是“轮廓”,或者仅仅是个“模式”。正如京剧的二黄原板一样,谁也找不到它标准的“原型”,每一出戏里的二黄原板都不一样,而原型却隐含在它们当中。

四、由横向线条叠加而成的纵向和声

在中西结合的漫长过程中,怎样才能更好地解决为具有中国特色的旋律、调式配置纵向多声,特别是和声,一直是困扰着每个中国作曲家的难题。他们尝试用各种办法解决旋律与和声的矛盾,从横向的旋律、调式中产生纵向和声,是其中的重要途径之一。

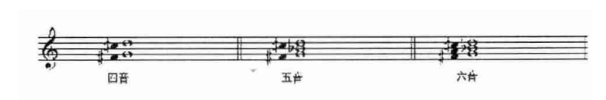

杨青在《苍》中对解决和声问题采取了自己特殊的方式。他并不排除有限度的使用三度叠置的和声而且用的十分得体,但最有创意性的是将横向线条叠加成纵向的和声。如谱例3所示,在《苍》的音阶调式中,除了有羽调式的主三和弦外,另外有两个变化音级升VI级和升IV级,这两个变音和在音阶构成中有而在主题旋律中没有用到的II级(si)和主和弦进行不同的纵向叠加(见谱例9):

谱例9纵向叠加构成的和弦

这种和弦的最完整的形式恰恰可以看作是相距半音的g↵羽和f羽两个小三和弦的叠加,构成六音和弦,产生尖锐的不协和感和极大的张力。《苍》的引子的第一个和弦就是这种结构的和弦,节奏采用短促的八分音符,整个乐队以ff的力度奏出,像一声晴天霹雳,引出竹笛独奏的吟唱和对人生无限慨叹(见谱例10)。

谱例10引子的第一个和弦

分别建立在主音和导音上的两个小三和弦,可以像上面的例子一样同时奏出,也可以按倚音关系先后奏出(见谱例11)。见第61一62小节。类似的用法还有展开部I第57一58小节,但在导音上的小三和弦中加了属音作为根音,变成了属音上的大七和弦。

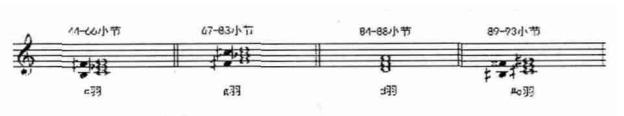

不同段落可以使用不同结构的主和弦。如展开部第一部分(C),在c羽、g羽、c*羽各调中用的是叠加VI级(sol)和IV级(re)两个特性音的主和弦,而在d羽调中用的是没有加特性音的纯三和弦。但值得注意的是,即或第84小节的和声声部是纯三和弦,但在高胡、二胡和中胡的旋律华彩中仍有VI级和IV级两个特性音出现,在风格上与其他各调相呼应。

谱例11展开部第一部分各调的主和弦

五、多重线条的对比与模仿

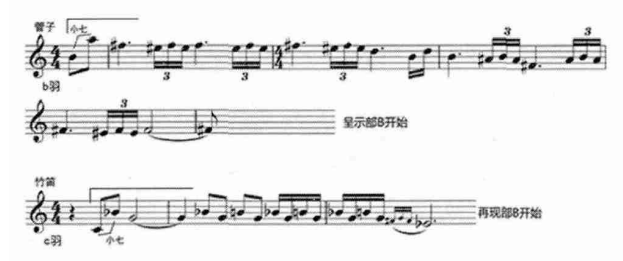

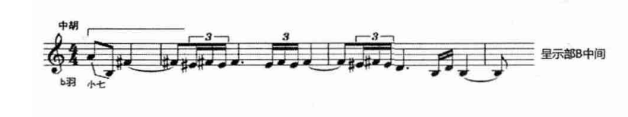

除了由横向线条叠加而成纵向和声外,双重或多重横向线条的对比与模仿,也是《苍》在多声部写法上的一个重要特色,如呈示部B是由双主题多重横向线条对比与模仿构成。

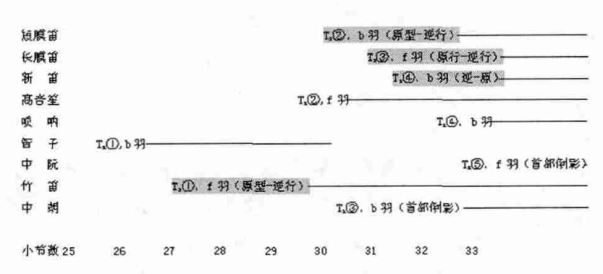

表2呈示部B多重线条对比与模仿示意图

呈示部B有两个对比性的主题:第一主题气息绵长,由对属音的装饰及其下行构成,管子演奏,b羽调(见谱例6);6拍以后进入第二主题,轻快活泼,由原型与逆行构成,笛子独奏,f羽调,两者之间形成增四度关系的调性叠置。第一主题的背景同样在b羽调,由高胡和低音革胡演奏省略三音的力度极轻的四音主和弦长音,辅以竖琴高音区的旋律性装饰;竹笛旋律的背景同样在f羽调,由二胡和革胡演奏省略三音的力度极轻的四音主和弦长音,辅以钢片琴空五度分解和弦。这两组音乐之间不谐和的调性关系,源于横向旋律音阶中的增四度音程。

由上表中可以看出,第一主题(b羽)的第一次模仿是高音笙独奏,转f羽;第二次模仿由是中胡独奏,主题首部倒影,转回b羽;第三次模仿由高音唢呐独奏,仍在b羽;第四次模仿由中阮演奏,转f羽。除第二次模仿和第三次模仿同为b羽调外,各次主题的调性是b羽与f羽相间出现,两者之间是增四度关系。

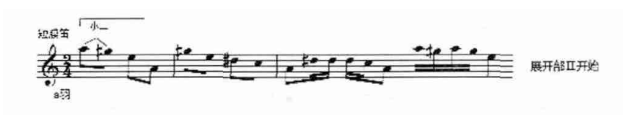

第二主题(f羽)的第一次模仿是短膜笛独奏,由主题的原型和逆行构成,转b羽;第二次模仿是长膜笛独奏,由主题的原型和逆行构成,转回f羽;第三次模仿是新笛独奏,由主题的逆行和原型构成,转b羽。各次主题的调性是f羽与b羽相间出现,两者之间同样是增四度关系。

上述两个主题各自顺时模仿的各声部间主要为增四度关系,两个主题的所有声部共时发声的调性关系,也以增四度贯彻始终,这种纵横一致的增四度调性关系均源出于横向旋律主题的特性音阶。此外,展开部I由四个主题的多重横向线条模仿构成,展开部IV(II)由两个主题的多重横向线条模仿构成,两者均呈现更复杂的调性关系。因为篇幅关系,这里不再赘述。

六、充分发掘竹笛新技法及其表现力

苍》在艺术上之所以能够取得成功,有一个重要的前提,就是必需对传统竹笛的演奏技法进行根本性的突破。作曲家和演奏家经过长期的交流、切磋,对笛、箫类乐器的演奏技法进行大胆的试验与变革,具体体现在《苍》这部作品里的有以下几点:

首先,大大拓宽了竹笛的音域,由原来教科书上说的两个八度零一个音拓宽到三个八度,使竹笛具有更广阔的表现幅度。在《苍》里实际使用的音域是f至(实际音高),几乎三个八度。另外,还使用了比最高音还高出大三度的极限音片断。

其次,远比拓宽音域更重要的是在《苍》里,已经自如地运用了十二平均律的几乎所有半音,非常准确而富有表情地适应了旋律语言和音乐调性的复杂变化。能任意演奏半音是多年来竹笛演奏家们梦寐以求的理想,也是古老的竹笛能否表现现代生活的瓶颈所在。为了实现这一点,从事演奏和制作的人想了许许多多的办法,但都失败了。如果像长笛一样加键或采用其他的机械装置,那所有的特色奏法将不复存在。最后还是在演奏手法上下功夫,用半音按孔的方法硬是在只有六个自然音孔的竹笛上奏出了全部半音,不仅可以转任何的调,还可以演奏无调性的旋律,使原本调性封闭的古老乐器大大拓展了调性表现的空间。这不能不说是中外吹管乐器改革史上的一个奇迹。而这一改革正是演奏家与作曲家共同实现的。演奏家提供最初的可能性,作曲家根据有限的可能性去创作,但写着写着就会超出已有的可能性,促使演奏家再去摸索和苦练....苍》正是诞生在竹笛的这一艰难改革的转型期,是这一变革的参与者和见证者。

最后,在能够演奏所有半音的同时,还能纯正地保留所有的传统奏法和多种多样的音色变化,并创造了很多新的手法,如极限音、泛音、喉音、气孔打指、大颤音、大滑音等,从音色方面丰富了竹笛的表现力。

七、为民族管弦乐队重新改写总谱

当我们比较两种版本的总谱时会惊讶地发现,除了竹笛独奏部分原样保留外,乐队部分改动很大,很多非常重要的段落几乎是全新的。如果一个作曲家对民族管弦乐队没有成见,能同时驾驭交响乐队和民族管弦乐队的话,那他会深知这两种乐队在特色上、在所长和所短上是两种思维,各有千秋。因此,作曲家在改编民族管弦乐队时,没有简单地“移植”,而是不惜时间和精力,对乐队部分进行了“重写”。

有些地方虽基本保留总谱的写法,但做了重要的适应性调整。如呈示部A的音乐主题,在管弦乐队版是第一、第二小提琴和中提琴的全奏,在改为民族管弦乐队时考虑到简单地移植为高胡、二胡和中胡的全奏的话,显然达不到同样的厚度,于是加进全部弹拨组(大阮奏低音除外)和胡琴组一起全奏,由于民族乐队特有的弹拨乐器的加入,又用了滚奏的手法,大大加强了音乐主题的厚度与气势。类似的例子,如展开部带出独奏竹笛的重音和弦,原来是由单一的铜管声部演奏的,但民族管弦乐队没有相应的声部,于是改为全部吹管加全部弹拨代替。

还有些非常重要的段落,从音乐到配器都是重新写的。如展开部II的4个主题中,仅第一主题保留了原来的旋律,但调性由有7个降号的'a羽改为更方便民族乐队演奏的没有升降号的a羽。第二主题取消了原来由两支单簧管演奏的旋律节奏密集的上行音型,改为由两支长膜笛演奏的较为舒缓的旋律,虽然两种主题的升降号都很多,但显然后者更适合民乐演奏。第三主题和第四主题也同样取消了原来波浪式起伏的旋律,重新写了两个更适合民乐演奏的节奏、调号简单却更能发挥民乐效果的旋律,并把出现时间提前三个半小节,与前两个主题紧接在一起,使这个展开性段落很快就积累了足够的动力,为竹笛的华彩段的到来作了更充分的准备。展开部I在原来的交响乐队版就是按照中国民族音乐特有的“紧打慢唱”的形式写的,弦乐“紧打”(保持十六分音符的无穷动),竹笛“慢唱”(节奏自由而潇洒),形成强烈的戏剧性张力。民族管弦乐队版基本上保留了原来的织体,但在中间有两次将原来的旋律式华彩改为每拍前两个十六分音符八度下跳后面以同音重复为主的音型,这不仅是民间器乐常用的奏法,有着更鲜明的中国风格,而且使中高音区的旋律式华彩变简单了,能更好地突出正处于低音区的竹笛旋律。

由于作曲家对两种不同的乐队的深刻了解,熟练把握和改编时的极度认真,使民族管弦乐队版的《苍》不是简单的移植,而是一次新的创造。《苍》是竹笛从承续数千年古老传统向现代独奏乐器转型的标志性成果之一,由于它在艺术上所做的诸多成功探索,不仅为当代民族器乐发展史留下了重要足迹,也给其他中国现代音乐创作带来许多有益的启示。

①④杨青《传统给了我们什么》,《人民音乐》2002年第7期。

②杨青《大型民族管弦乐队作品中的线条艺术》,《人民音乐》2001年第7期。

③乔建中《中国经典民歌鉴赏指南》(上),上海音乐出版社2002年版,第284-285页,转引自赵冬梅博士论文《中国传统音乐的音高元素在现代音乐创作中的继承和创新》,第103页。