竹笛协奏曲《愁空山》是郭文景的第一部大型民乐作品,创作于1992年。问世以来,已先后在北京、上海、香港、台湾、新加坡等有中国民族乐队的国家和地区上演过,并录制过三版CD。为了满足中外交响乐团演奏的需要,1995年他又写了管弦乐版的《愁空山》。我的文章,是以郭文景所提供的1992年创作手稿复印件写成。谢谢郭文景给了我这次学习的机会。但愿今后出版的乐谱不会与1992年的手稿有太大的出入,而因此使我的分析误导读者。

郭文景早在学生时代就喜欢写山。他创作的《峡》《巴》和《川江叙事》中有山,《川崖悬葬》中也有山。从《蜀道难》(1987)起,到《日月山》(2002-2003)这一时段内,他还先后写了《愁空山》、《滇西土风二首》(1992)以及一些西藏题材的作品,它们都从不同角度反映了郭文景对“山”的特别偏爱。我想,这也许是因为作曲家从小生活在山峦叠嶂的四川,还因为山所代表的雄浑、厚重和山区人民特有的顽强、坚韧气质,赋予了他特别的审美视角和力量。郭文景还有相当不错的文学修养,特别是对唐代大诗人李白,可谓情有独钟。从他的交响合唱《蜀道难》到他2007年完成的歌剧《诗人李白》中,都反应出他对诗人性格、才华的感佩、欣赏和某些秉性、情感上的共鸣。

《愁空山》的标题,也出自李白长诗《蜀道难》。乐曲共分三个乐章,根据内容需要,独奏部分先后分别使用了竹笛、梆笛和低音大笛。其速度布局和基本内容分别为:

第一乐章Lento

作曲家用李白长诗《蜀道难》中“又闻子规啼夜月愁空山”这两句来概括这一乐章的内容。

第二乐章Allegro

曾见音乐会2节目单写道:这一乐章的音乐带有非汉族的中国西南山地的色彩。这令人联想到在四川长大的、身上带有强烈非汉族、非中原色彩的李白。

第三乐章Andante

该乐章的内容,作曲家认为可以用《蜀道难》中“一夫当关万夫莫开/朝避猛虎夕避长蛇磨牙吮血杀人如麻”等句子来概括和描述。

以下,是我对各乐章音乐的解读。

第一乐章

段落结构划分:第一部分(第1-48小节):引子(第1-14小节)、主题A(第15-23小节)、A1(第24-34小节)、A2(第35--48小节);

第二部分(第49--83小节);

第三部分(第84-127小节):引子1(第84--96小节)、华彩段(第97一108小节)、主题A3再现变尾声(第109一127小节)。

要点提示:

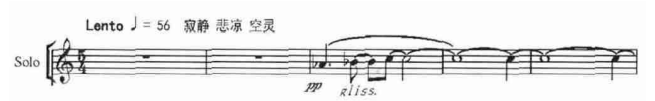

该乐章采用了“慢启动”的音乐陈述方式,气息悠长。引子的速度标为广板,45拍,但由于并不强调小节重音的循环,所以实际呈现为散板。独奏竹笛从上行级进三音列“Ah一B一C”三音动机起始,用我国传统吹管乐的循环换气技巧,吹出了一个“不可能的”长音(共45拍),让听众因此感受到绵延的群山(见谱例1a)。与之相呼应,拉弦乐组在极高音区,演奏一种与三音动机动向相反的、尾部带有下滑音的单音动机(见谱例1b)。那语气和抽搐的音响,像空山寒夜中鸟的哀鸣,又像人类仰面望山所感到的惊怵,颇具神秘感。这动机大体是每隔一个小节出现一次,也形成一种“宽节奏的呼吸”,实现着对独奏笛子长音和该乐章基本节奏律动的总体控制,并与笛子共同传递着一种寂静、凄凉和迷朦的情绪。

谱例1a(取自第一乐章第1一5小节竹笛的独奏片断。其中最后的小字2组C长音将一直延续吹到第11小节):

谱例1b(仅为第一乐章第1一5小节内“拉弦乐组”的乐谱截选):

更有意思的是,该乐章从引子的上行级进三音动机(微观结构)一到主题(中级结构)及其两次变奏(A主题以C为中心音,速度是慢板;变奏A1以D为中心音,速度换行板;变奏A2以为中心音,速度标志有“稍快”的字样)使该乐章的“第一部分”,调性布局也呈“C一D一E”的“上行级进”势态;连同其速度布局的“散一慢一中一稍快”等“递进”式的推进,共同造就了第一乐章这种慢启动和重意境的写法,而与西方古典协奏曲第一、三乐章用Allegro,中间乐章用Adagio等“快一慢一快”的布局完全不同。但它从空朦、灵动到厚重的意境表现和乐队配器,对表现《愁空山》这一特定内容是非常恰当的。

第一乐章的展开部是在从“中板”到“快板”的速度推进过程中完成的。作曲家在该部分的乐谱上方标有“悸动地”提示。所以,从独奏竹笛用上行级进三音动机模进,到大量微微颤动的半音化竹笛演奏,以及源于主题材料的半音化展开和由此产生的大幅度上下半音化音流的急速转换等,无一不带着某种恐惧或不安的情绪。此类音乐语言也当与“三音列动机”及其反向进行、模进,以及与单音动机那带“腔”的半音或微分化的滑动音乐语言有关。作为协奏方的乐队演奏也出现了包括在四、五度音程和声中加附加音或使用“音块”等不协和音响的演奏,如在第73--83小节处的乐队,即分别采用了由“B'B、C、C*D、E、FG、Ab”等半音关系在内的纵向音块叠置织体),大大超出了传统和声语言和民族管弦乐队的演奏表现范围,从协奏的方面揭示了作品的戏剧性内容。当然,这些从独奏竹笛到乐队、从横向到纵向的半音化音乐语言、音响,对民族乐器的演奏也是一种新的突破。

该乐章的“再现部”分为三个段落:第一段落从情绪看还处于戏剧高潮部位,因而其低音区虽然出现了宽气息的引子材料再现(指原先由独奏竹笛在高音区演奏的三音动机),但却仍然延用了展开部的快节奏律动和紧打慢唱的“摇板”陈述方式,属于动力再现。它一方面实现了与原第一部分引子材料从音区到音色的对比、呼应和调性再现,另一方面又使这种再现继续处在一种戏剧性织体音响和节奏动荡的能量储蓄之中,从而为独奏竹笛的华彩段进入做好了准备。在第二段落华彩中,独奏竹笛又回到了自由的散板,并对引子和主题的素材进行了适合于自己演奏特点的再展开与技术加工。第三段落的主题再现使用了完整的结构、吟唱似的表情、慢板的速度和以C为中心音的调性陈述,从而呈现出乐曲结构中最典型的再现功能。此时,乐曲开始的单音动机也在主题的背景中再现,只是换以高音拉弦乐器与笙管乐器的音色呼应。当独奏竹笛最后一次用自由的散节奏演奏上行级进三音列动机“AbB一C"时,音乐已进入了尾声。笛声再次回到了小字2组的C长音,并以悠远的音响让乐曲逐渐淡出。

第一乐章的结构虽然从呈示与变奏展开和再现的宏观结构看,非常接近于西方的复三部曲式,但音乐陈述过程中的渐变原则和“散-慢-中-快-慢-散”的板式等中国传统音乐的结构力作用,也表现得十分突出。因此,我认为它是一种“中西合璧”和“量身定做”的音乐结构形式,不必简单地纳入任何一种典型的类型化曲式。

第二乐章

段落结构划分:第一部分:(第146小节)快板。3/4(68)拍;引子(第1一19小节):A(第20-46小节):

第二部分:稍慢。44拍;B(第47--65小节);B1(第66-88小节);独奏乐器换梆笛;小华彩:第88+1-88+7③小节。

第三部分(乐队从第88+4小节处重叠进入):快板。3/4拍;A主题再现(第89一120小节)。

要点提示:

郭文景到在《愁空山》中插入这样精巧明快和流畅的中间乐章,真可谓神来之笔,反映出他对西南地区自然和人文历史环境的独特认识和体会。常言说,一方水土养一方人,与曾受楚文化影响的屈原相似的情况是,李白的成长也受到过许多非中原地区的人文环境影响。所以,当他携巨资出川时,他的血液中早已注入了许多中原知识分子所少见的自由、狂放秉性和非凡的想象力。为此,从小生长在四川的郭文景对于李白个性的生成,自然也会有他自己的解读。

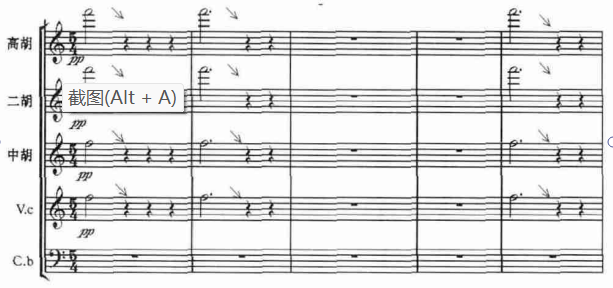

乐曲第一部分的竹笛欢乐明快,一气呵成。乐队的协奏也很有趣,特别是开始的引子,由象脚鼓、硭锣等少数民族乐器的音色节奏与拉弦乐、拨弦乐组的节奏组合时,高胡和二胡的连续半音装饰演奏更是幽默和风趣,它像一种被夸张了的滑音和重音,都是我们中国人很熟悉的(见谱例2a)。

谱例2a(第二乐章第1一12小节内“拉弦组”的乐谱截选)

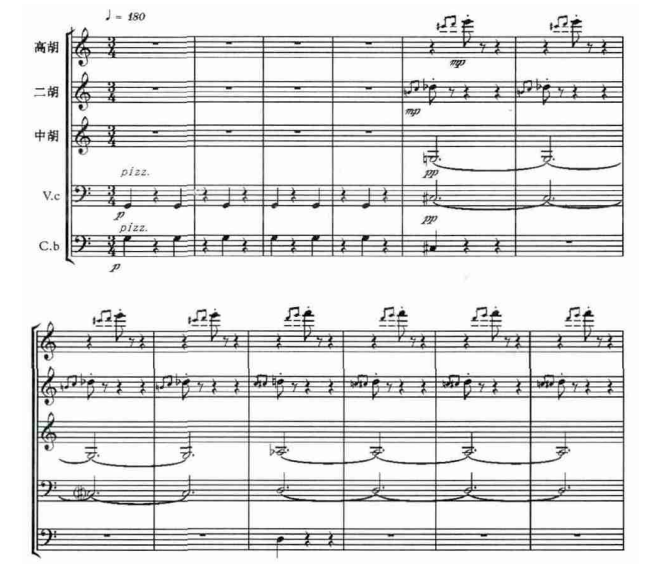

这样的音乐,会使人想象为山野的精灵。独奏竹笛连续的十六分音符演奏,就像泉水那样连珠喷涌。中国笛子的灵活、机敏和华丽音色加以循环换气技术等,在此都得以充分发挥。乐曲的第二部分(亦即中部)改由乐队主奏,旋律的歌唱性也明显增加。但弦乐背景却始终贯穿有十六分音符的三连音、和含大七度或三全音的分解和弦织体,它不仅有利于该段落自身的发展,也与末乐章的音响存在着某种内在联系。这种特定节奏音型在变奏中,换由独奏梆笛继续演奏(见谱例2b),并在展示梆笛伶俐和明亮音响音色的过程中将乐曲推向高潮。

谱例2b(为第二乐章第66-一70小节总谱内的截选声部)

此外,作曲家还给了第二部分末尾小华彩演奏以一定的装饰自由选择,但要求是“能将隐伏其中的旋律突显出来”。乐曲在第三部分“再现部”的高潮中结束。小钹、铙钹、川钹等独具地方风格色彩的乐器展示,占据了无可顶替的重要地位;弹拨乐组和笙、管乐器组的音色、节奏在该乐章都相继得以表现。竹笛“双吐循环换气”的快速音流,描绘出层岭叠翠的山野在阳光下的斑斓色彩。

第三乐章

段落结构划分:第一部分(第1-77小节);引子(第1-7小节);A主题(第8-23小节);B主题(第24-40小节);C主题(第41一64小节);D主题(第65-77小节);

第二部分(第78-160小节):A1(第77一95小节);B1(第96-111小节);C1(第112-131小节);D1、连接、转回(第132一160小节);

第三部分(第161--227小节):小引(161一163小节);A2(第164-178小节);B2(第179--202小节);C2(第203-一213小节);尾声(214一227小节)。

要点提示:

末乐章从散板导入和以行板为主的弹性变速节奏,也与西方协奏曲体裁的速度布局相去甚远,开篇即气势很大,音乐具有明显的戏剧性张力。

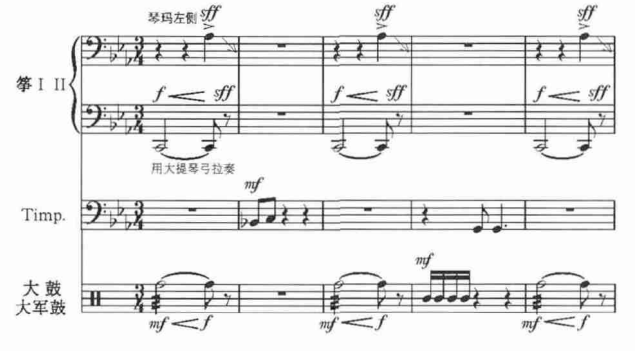

第一部分完全由乐队演奏,背景是浓重的鼓声,总谱上标记有“坚毅地”。作曲家力图强化民乐队的中、低声部音响,所以在此不仅使用了定音鼓、大军鼓和大锣等低音打击乐,而且管乐组也在传统的海笛、高音唢呐、管子和高音笙的基础上,添了加键高音唢呐、中音唢呐、次中音唢呐和中音笙等。弦乐组则加用了大提琴、低音提琴。这些中、低音乐器的加入,大大加强了乐队音响的厚重感和戏剧性宣泄的力度。原来位于超高音部位的第一乐章单音动机(见谱例1b)到第三乐章引子再现时,也因换到了低音区并有打击乐组和大提琴、低音提琴的支持而变得威严、坚毅(见谱例3)。

谱例3(仅截选第三乐章第1一7小节总谱内弹弦乐组和打击乐组的乐谱):

像第一乐章一样,末乐章也回到了以C为中心音的调性位置。

其主体部分相继陈述了A、B、C、D四个主题段落。各主题之间都保持有一定联系。主题A的第一句即突出了以C为羽的“la-sol-mi-re-do-la”的下行骨干音列,形成一种浓烈的悲剧性语态。而B主题起始的三个音(Ab-BbC),则更明显地源于第一乐章的三音动机(参见谱例1a)。但在成套的笙、管、唢呐等管乐组和弦乐组的一致努力下,致使B主题和C主题的陈述竟带有了某些中国戏曲中的草莽英雄或花脸人物的粗犷豪迈气势,几乎是每“唱”一句,都会有伴奏声部的小过门或小垫句穿插其间,从而使各种想象中的戏剧音乐形象呼之欲出。

直到D主题段落进入时,乐谱上方才出现了“安静”二字,音乐也转入了散板,这些都暗示着第一部的结束。但同时,若从音色和形象角度看,该主题使用的却是主要属于第二部分主导音色的独奏低音大笛;并且也正是从D主题的自由散板开始,阴柔、深沉、悲怆的情绪才渗透进来。因而,我认为它又兼有第二部分引入的双重结构功能作用。这种结构功能的重叠与转换,写得很有新意。

第二部分音乐主要通过变奏手段展开。主导音色是用醇厚的独奏低音大笛来营造悲剧气氛。上板后,乐谱标有“忧郁如歌”。如在A1段落的第一句中,我们又一次听到了“la-sol-mi-re-do-la”的下行骨干音列。所不同的是,这次它换以大笛演奏,并且改用了D羽调,即用新的以D为中心音的调性领域、新的音乐情态和新的音色组合、在新的结构层次中进行深加工。同时,在音乐各主题的变奏织体中也先后出现了独奏大笛与独奏板胡、梆笛的重奏性交织呼应与展开,并使形象获得巨大改变。如原第一部分结束部位的散板D主题,到第二部分D1变奏时,即一改过去阴柔的语态,在由管乐组主奏、乐队强力度的全奏和“放宽”的节奏气息中转化为强悍的戏剧音乐形象。所以在第二部分,“变奏”是与“展开”的观念紧扣在一起的。音乐的弹性速度变化、转折以及不协和音响的大量使用等,也都为这部分戏剧性的变奏发挥做出了重要贡献。

第三部分从低音区“单音动机”再现开始。在慢板中,A2换由独奏低音大笛演奏,乐队也重新回到开始的调性。在隆隆的鼓声中,音响有力,情绪激动,板式变速结构再次发挥作用。B2的主题由独奏中音唢呐领奏,以独奏竹笛为代表的伴奏声部则以紧凑的十六分音符节奏律动,与相对从容的主题旋律声部相对应,这使人联想到第二乐章由独奏梆笛演奏的十六分音符伴奏背景和华彩(参见谱例2b),使末乐章的再现具有了更多的综合性意味。同时,音乐在连续十六分音符节奏律动的催促下,自B2起,音乐开始营造急板似的演奏气氛,并掀起了又一次戏剧性高潮。直到所有的戏剧性音乐能量都散尽后,音乐才回到了散板,由独奏低音大笛在寂静的气氛中再次回忆“la-sol-mi-re-do-la”的下行旋律,其声甚是悲凉,呜咽中继续品味着《愁空山》中的那个“愁”字。乐队则以一声浓烈果断的音响令音乐戛然而止,形成好一个醒目的惊叹号。

结语:

长期以来,郭文景认为,中国传统文人音乐虽然有竹子一样清雅的品格,但也像宣纸一样轻和薄;虽有忘情山水的飘逸,但缺少大的悲悯心。他对此感到不满足,故在民族器乐创作中竭力在精神上、气质上挖掘和拓展悲剧性、戏剧性、交响性。

竹笛协奏曲《愁空山》借鉴西方古典交响协奏曲体裁,以大型民族管弦乐队的特有音色和磅礴之气,拓宽了民族管弦乐队的表现范围和深度。郭文景采用了与西方管弦乐队完全不同的乐队配置观念和写法,以获得中国民族乐队特有的音色和音乐语言表述方式。并且,他还特别注重填补以往我国民族乐队作品和音响中比较欠缺的方面,即对民族乐队朴实、凝重等潜力的挖掘。因此,他的作品或粗犷、或苍凉,都不失坚韧的气质和力量。在《愁空山》中,他改变了中国笛子的传统性格形象,赋予它新的悲剧性和戏剧力量,也形成了他这一时期沉厚浓重的民乐创作特征。

关于创作经验,郭文景曾这样表示,太复杂的和声和调性对民乐没有效果,而四、五度又不够浓。所以他在一些大型的、表现厚重内容的民乐作品中(如笛子协奏曲《愁空山》等),多通过增添不协和的附加音、复杂的持续音以及多调性手法等,来强化民乐队自身潜在的音响和音色表现力,让它们得以更浓烈地爆发。

我国民族管弦乐界的老前辈朴东升先生在他的《中国民族管弦乐实用配器手册》中,曾两次分析到郭文景《愁空山》的配器经验,并热情地给予肯定。如他曾写道“....如此缜密、精巧的构思,其音响效果必然新颖别致。这是严谨认真的艺术创作,而绝非是随心所欲的‘涂抹’。”⑤他还指出:“这一写法给演奏处理上带来了很大难度....,这也是作曲家为乐队演奏艺术表现力的变化与提高创造了挑战性的机遇。”⑥

通过竹笛协奏曲《愁空山》的分析,我的主要体会是:学习、研究和继承传统音乐文化是开拓创新未来音乐文化的重要途径。同时,音乐文化的健康发展又不应拘泥于弘扬传统音乐文化之一端,中国的当代音乐家应该拥有开阔的胸怀面向世界,汲取一切对我有用的知识、技能,这样,才能创作出属于我们这个时代的音乐文化精品。

注释:

①标题的前半,取意于李白《将进酒》的诗句,后半摘自杜甫《春日忆李白》的诗句。

②本文所提到的音乐会说明书,指2006年中国广播民族乐团在北京音乐厅举办的《郭文景作品专题音乐会》曲目介绍。

③严格意义上的单音因为缺少动向,所以不能称之为动机。但这个“单音动机”实际是一个尾部带下滑音势的“腔音”,故可以看成一种动机。这种动机第一次出现是在《愁空山》里,其后还分别出现在《狂人日记》《李白》《山之祭》、《衲袄青红》里,故它也带有郭氏个人的音乐语言风格特点和郭氏符号、签名的意义。

④此处的小华彩在结构中的独立性较差,可以被理解为是基本小节的一种扩充,故从第88小节的华彩从进入式,都只用“+”号标记被扩充的小节数。

⑤朴东生《中国民族管弦乐实用配器手册》,人民音乐出版社2011年版。第207页。

⑥同⑤,第215页。

来源:人民音乐,2013-11