[摘 要] 蔡敬民的《春光——蔡敬民笛艺集萃》一书,囊括了蔡敬民先生迄今为止的主要作品,较为详细的论述其演奏、教学、创作及竹笛改革,通过文字、谱例、唱片等环节展示了蔡敬民“新竹笛”改革的全部成果。笔者对其主要作品进行分析,并探索了“新竹笛”的得与失。

自20世纪掀起“民族器乐改革”以来,中国音乐家们对民族器乐的改革与发展开始了尝试性探索。从“大同乐会”和刘天华等人对二胡、琵琶等乐器进行改革之后,音乐家们由此得到灵感,将民族器乐的革新延伸至民乐各领域,产生了一系列引人注目的成果。其中,20世纪末由《人民音乐》编辑部发起的“民族器的创作与发展”系列讨论,是理论领域中一场声势浩大的研究热潮;新世纪之初,人民音乐出版社(2012年)在中国民族器乐领域推出了一个名师系列。敬民先生作为中国竹笛艺术的代表,他的《春光——蔡敬民笛艺集萃》(以

下简称“《蔡集》”,2012年5月)一书成为其中一部选入的“集著”。

提起“蔡敬民”①这个名字,在20世纪五、六十年代起,他便是业界一位颇有影响的人物。首先,他是中国竹笛改革家,对“新竹笛”改革的贡献尤其卓著 ;其次,他是一位颇有名望的演奏家②;而且,他还是一位音乐创作者,《蔡集》中收录了他编创的 38 首竹笛作品(其中11首是原创竹笛曲),乐曲占了全集十分之九的篇幅。

一、融贯中西的竹笛曲编创理念

《蔡集》是应人民音乐出版社邀约出版的一套蔡敬民竹笛艺术“集著”,并由人民音乐电子音像出版社附上蔡敬民先生演奏艺术的音响(CD),整部书稿凝聚了其艺术生涯迄今为止的全部心血,是蔡敬民先生 1958 年以来全部艺术成果的汇聚之作。全书分为上篇和下篇,上篇“我的笛子与新竹笛艺术四论”为作者从演奏、教学、创作和科研四个方面总结自己一生的艺术经验 ;下篇“笛曲作品”全部为蔡敬民编曲、移植、改编、订谱或整理而成,由 38 首“笛曲”旋律谱、6 首由古筝伴奏的笛曲谱、22 首钢琴伴奏的笛曲谱,以及新竹笛协奏曲《春光》(总谱)组成。纵观全部作品笔者认为,蔡敬民先生的编创除了采用中国民族音乐作为素材以外,还融入了西方音乐的创作手法,展示出作者兼收并蓄、融中西音乐为一体的创作理念。笔者认为体现出以下三个“新”的特征:

——————————————————————————————————————————————————————————

脚注:

①蔡敬民(1939-),江苏沛县人,南京艺术学院音乐学院教授、硕士生导师:

②蔡敬民先生于1980年在北京举办个人竹笛独奏音乐会,是中国历史上第一位举办竹笛独奏音乐会的艺术家。

——————————————————————————————————————————————————————————

(一)观念“新”

20 世纪上半叶,竹笛一直作为中国民间音乐艺术的伴奏乐器,直到 1953 年“第一届全国音乐周”,来自河北的冯子存先生以《喜相逢》一曲首开笛子独奏的先河。1955 年春,年仅 16 岁的蔡敬民便开始了竹笛创作,《百鸟争鸣》是他的处女作。1958 年春,蔡敬民开始创作《上游曲》,这是他的主要代表曲目之一。乐曲融合了南北两派笛韵的风格于一体,以甜美的音色,激昂的情绪表现了人们对幸福生活的赞颂和对美好未来的追求。

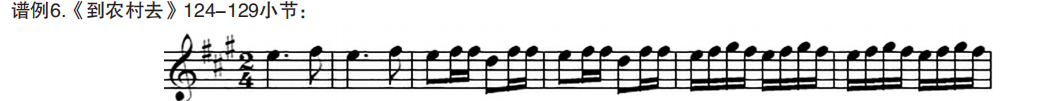

20世纪60年代后,笛子独奏曲的创作飞速发展,许多音乐家也开始创作大量的竹笛音乐作品,其中以竹笛演奏家创作的作品较为多见。如北派冯子存、刘管乐,南派陆春龄、赵松庭为代表的竹笛演奏家,创作、改编了一批反映人民社会现实生活的作品,如:《五梆子》、《鹧鸪飞》等。蔡敬民先生也成为其中主要的一员。《到农村去》作于1963年,全曲旋律欢快,流畅自如,富有时代气息,表现人们改天换地的豪情壮志。《淮河换新装》作于 1971 年秋,描绘了淮河两岸人民勤劳、勇敢的形象,该曲采用复三部曲式写作,是一首“新竹笛”独奏曲。

从《蔡集》的曲目选择来看,38 首作品中包括 12 首原创作品、11 首民族音乐改编作品、10 首外国音乐改编作品和 5 首中国歌曲改编作品,其原创、民族和中外现代作品几乎各占三分之一。虽然这并非蔡敬民先生有意而为之,但这样新颖的选曲观念却构成了本书的亮点之一,尤其是原创作品。蔡敬民先生在接受笔者采访时曾说,《上游曲》、《到农村去》、《金陵游》、《淮河换新装》和《春光》是他最为满意的五部作品,也是最能体现他艺术成果的代表作。

(二)创作“新”

除了新颖的选曲方式外,中西合璧的作曲手法是蔡敬民先生音乐创作的亮点之一。

既往的民族器乐作品创作上多采用中国传统的音乐结构,虽然可以说,冯子存等早期创作的《喜相逢》、《五梆子》等第一批中国竹笛独奏作品已采用西方曲式结构,但这些短小的竹笛乐曲多采用二段式、三段式结构,而蔡敬民先生的原创作品《淮河换新装》则采用较为长大的复三部曲式写作,是其最著名的代表作品之一,乐曲用西方曲式结构的外衣包裹着中国传统音乐元素,是蔡敬民先生对竹笛器乐创作的尝试之一。根据“新竹笛”创作的协奏曲《春光》则是他最成功的作品。

这部作品就是一部新竹笛协奏曲,它采用了交响配器法进行创作,竹笛与乐队总谱的创作都由蔡敬民一人完成,这在当今竹笛界的演奏家中是绝无仅有的。[1]

《春光》源于蔡敬民先生 1964 年创作的一首乐曲①,为参加江苏省交响乐比赛,蔡敬民先生将原曲改为协奏曲,采用单乐章奏鸣曲式写成。据作者说,作品改名为《春光》是当时想到毛主席说过“青年人好像早上八九点钟的太阳”,因而将作品中的主要主题比作“青年人”。《春光》的引子部分描绘了冰雪消融、春天到来的美丽景象。呈示部的主部采用ABACA的回旋曲式写作而成:A段是 d羽调式;B段音调富有歌唱性,是一个抒情的行板,表现了跳跃、喜悦、朝气蓬勃的形象,描写了少年儿童对祖国的热爱和美好生活的向往之情;A段再现部分转入e羽调式,通过渐慢、渐弱等艺术处理,逐渐过渡到副部主题。副部为单二部曲式,采用A宫调式(中速),速度和情绪的变化处理,描绘了温暖如春的优美景象。由于奏鸣曲式中展开部的特殊性,蔡敬民先生便通过急速的转调以及快速吐音等竹笛演奏技巧的运用,发挥了协奏曲的交响性,表现了春天中暴风

雨的场景,及雨过天晴后的灿烂。

——————————————————————————————————————————————————————————

脚注:

①该曲原为蔡敬民先生在1963年看到了报纸上歌颂雕宁县小英雄董云良的事迹后,有感而作的一首乐曲《小英雄董云良》。原作除了小英雄董云良的正面主题形象外,还有反映地主偷苞米的反面形象。改编后的新竹笛协奏曲《春光》去掉了《小英雄董云良》中的反面形象,将矛盾的冲突由董云良和地主搏斗、正义战胜邪恶的场景进行了改换。

——————————————————————————————————————————————————————————

(三)伴奏编配模式“新”

在竹笛音乐的编创上,更令人叹为观止的是蔡敬民先生对伴奏的编配。

作为一名竹笛艺术家,蔡敬民先生在创作中坚持亲自编配古筝伴奏、钢琴伴奏和管弦乐总谱,突出地展现了老一辈民族音乐家深厚的创作功力。

传统的中国音乐伴奏往往并不按照西方的功能和声体系(T-S-D-T),音响时常为非三度叠置的和弦,甚至会有二度和七度音程作为伴奏。在蔡敬民先生的钢琴伴奏中亦是如此,二度音程经常被使用,塑造了典型的中国音乐形象 ;在中国传统音乐的伴奏中,伴奏声部不受主旋律的影响采用固定伴奏的形式,也是一大特点,在钢琴伴奏谱《挑担歌》中,大量运用了固定伴奏,烘托出了主旋律,具有典型的中国韵味。另外,在管弦乐队总谱《春光》中,各声部的固定伴奏音型更是屡见不鲜。

由于古筝并非转调乐器,而新竹笛的创造是为了便于转调,作者对其他民族乐器的熟悉程度以及器乐伴奏编配的能力可见一斑。蔡敬民先生音乐创作的第一个阶段是传统竹笛创作,由于钢琴为十二平均律乐器,传统竹笛的律制则采用五度相生律和纯律,编配竹笛的钢琴伴奏就变得更加困难。这需要作曲家对于音准的把握能力并掌握一定的律学知识。蔡敬民先生对于伴奏的编配特别能体现他的创作功底。

若说古筝和钢琴的伴奏容易编配的话,那么独立创作西洋管弦乐协奏曲总谱在中国竹笛界也是绝无仅有的。这不仅需要掌握丰富的民族器乐知识,还需要精通西洋的作曲技法和配器手法。新竹笛协奏曲《春光》采用双管编制的西洋管弦乐队模式创作而成,新竹笛、弦乐组和管乐组三个声部遥相呼应,尤其是管乐声部伴奏的编配,运用了娴熟的和声手法和复调技法,通过新颖的伴奏手法,突出地展现了春天里万物复苏的景象。

二、刻画富有中国韵味的笛曲风格

蔡敬民先生对竹笛曲的性格刻画也是亮点之一。根据笔者分析,蔡敬民先生的笛曲创作,主要具有以下几个特点:

(一)运用中国传统调式风格

《蔡集》下篇共选取38首竹笛曲,其中有11首为蔡敬民先生的原创作品:《上游曲》《到农村去》《金陵游》、《春光》、《可爱的家乡》、《江南狂想曲》、《淮河换新装》、《水乡赞》、《春绿江南岸》、《*F大调即兴曲》和《挑担歌》。除《*F大调即兴曲》为西洋大小调体系外,其余10首作品均为中国传统五声音阶与七声音阶写作而成。

笔者对每首作品经过梳理和分析,这10首作品可以分为两种调式类型写作而成:七声下微调式和六声调式(加变宫)。《到农村去》、《金陵游》、《春光》和《挑担歌》虽由七个音写作而成,不排除受到西洋大小调体系影响,但其“和”和“变宫”两音明显居于次要位置,且旋律明显具有中国民族风格,为七声下徵调式;而其余六首笛曲都为六声调式(加变宫):《上游曲》(E微六声加变宫)、《淮河换新装》(F宫六声加变宫)、《水乡赞》(C宫六声加变宫)、《可爱的家乡》(D徵六声加变宫)、《江南狂想曲》(C徵六声加变宫)和《春绿江南岸》(B宫六声加变宫)。

通过以上梳理可以看出,蔡敬民先生喜欢在五声音阶的基础上外加“变宫”和“和”两音进行创作,尤其是“变宫”,可以说他的每一首笛曲创作都离不开对“变宫”的使用,“变宫”已经成为蔡敬民笛曲创作的灵魂。也许这10首笛曲所具备的不同于其他笛曲的“蔡敬民风格”,正是“变宫”的使用所带来的吧!?

五声调式与七声调式的交替,是中国传统音乐中一个独特的手法。在《到农村去》《金陵游》《春光》和《挑担歌》四首笛曲作品中,几乎每首作品都运用了该手法。

从调式类别进行分析,这10首作品共由三种调式构成,宫调式(《淮河换新装》、《水乡赞》、《金陵游》和《春绿江南岸》)、微调式(《上游曲》、《到农村去》、《可爱的家乡》和《江南狂想曲》)和羽调式(《春光》、《挑担歌》)。除《春光》和《挑担歌》外,其余八首作品均为徵类色彩,从曲目介绍可以了解到,蔡敬民先生的作品多为欢快的题材,所以在调式类别的选择上选用具有明亮、雄伟的特点的宫调式和徵调式。从中可以看出蔡敬民先生对美好生活的向往以及他阳光、向上、豁达的性格。

(二)具有中国风格的转调手法

若说“新竹笛”改革的,方便转调是其主要的目的之一。那么,其独创作品中转调手法的运用,又有哪些特别之处呢?

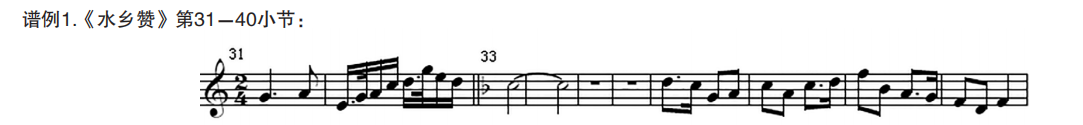

在《春光》、《淮河换新装》和《水乡赞》中,蔡敬民先生使用了中国传统音乐转调手法“借字”进行转调,多次运用双借、以凡代工、三借、压上等手法,借变声代替正声,强调了新调的正声。

《水乡赞》第1-31小节为C宫,33小节转入F宫,蔡敬民先生运用了“以凡代工”中“单借”的手法进行左旋转调。第40小节中的F,为原调的“凡”,新调的“宫”。该曲借“凡”字代替“工”字,只改变了五声音阶中的一个音,其余四个音照常保留,并转入到了下方五度调。同样运用此种手法的还有《淮河换新装》第34-41小节、《春光》第 140-142 小节……

在中国传统转调手法中,除了“以凡代工”外,“压上”亦是一种常见的转调手法,即压住“上”音而奏“乙”音。该手法在《蔡集》一书中也屡见不鲜:《淮河换新装》第56-66小节正是采用"压上"的手法,原调为"B 宫,将宫音"B压住,改奏"乙"音A,从而产生出新调F宫,保留其余四个音,转入到了上方五度调。《水乡赞》第100-106小节也是采用了“压上”的转调手法进行转调。

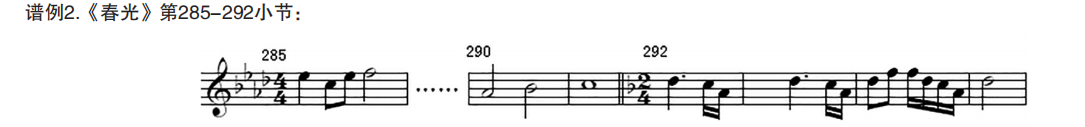

《春光》为蔡敬民先生最值得夸耀的一部作品,从以此曲命名《蔡集》一书的主标题即可看出,蔡先生对此曲的良苦用心。该曲多次运用中国传统转调手法,除“以凡代工”和“压上”外,还使用了“三借”和“双借”的转调手法:

上例中,原调为降A宫,其中尺、上、六三个音分别为降B、降A、降E,此三音借用勾、乙、高凡②,即产生降A 宫下方小三度F宫为新调,同样,《春光》第342-354小节也使用此方法进行转调。另外,《春光》中还使用了

“双借”的转调手法,如第181-208小节。原调为D宫,借“高凡”代替“六”,借“乙”代替“上”,转入上方大二度E宫为新调。

由此可见,以上的实例展现了蔡先生扎实的作曲功底和牢固的中国传统音乐观念,将中国传统音乐转调手法运用得游刃有余。

(三)挣脱了西方曲式结构的枷锁

在《蔡集》的10首原创作品中,多运用西方曲式结构进行写作,如《春光》(奏鸣曲式),《淮河换新装》(复三部曲式)等。经过分析,笔者发现这些笛曲内部运用多种中国传统音乐结构的手法,并将其归为如下两类:

首先,在旋法上具有浓郁的中国风格。

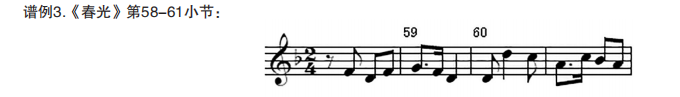

根据旋律走向可以判断,第 59小节为此前旋律的落音,第60小节为新一句旋律的起音。起音与落音为同一音,正是中国传统旋法“鱼咬尾”(又叫“顶真格”)的特点。笔者经过细致分析,发现10首原创作品中几乎每首都有多处“鱼咬尾”。虽然“鱼咬尾”在西方旋法中也时常出现,但建立在中国五声调式基础上的“鱼咬尾”明显具有中国音乐风格。

“煞尾”亦是中国音乐旋法特点之一,在笛曲《金陵游》中,蔡敬民先生就采用了“煞尾”的作曲手法:乐曲的音调在发展中出现了长音C,即第68小节第3拍,后出现一连串十六分音符,“砍断”了长音,运用“煞尾”的手法造成了旋律的跌宕起伏,后旋律经过一系列的周期性运动,回到了C音上并终止。在《金陵游》中,

除了"煞尾"外,"合尾"的运用也非常巧妙。

《金陵游》共分八段,除第六段为“煞尾”外,其余十段均为“合尾”,即七段旋律开头部分都不一样,而每段最后3小节都完全一致。蔡敬民先生采用中国传统音乐的“合尾”手法,将南京的美丽风光融汇在了一起,使人听后大有“余音绕梁”之情。

其次,音乐结构的写作上别具“中国韵味”。

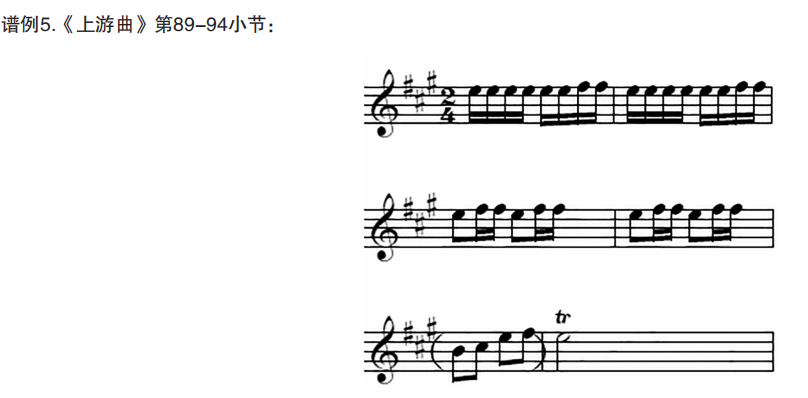

“螺蛳结顶”是中国器乐曲的常见结构,在《上游曲》中,也能找到这样的结构:

以上三行谱例,音型和节奏不断省略和简化,从十六分音符简化到骨干音再简化到中心音的颤音,化“繁”为“简”,构成中国传统器乐曲“螺蛳结顶”的结构。

——————————————————————————————————————————————————————————

脚注:

①勾、乙、高凡属于“三借”,既是在原调上借用三个工尺字进行转调的一种手法,借用了“勾、乙、高凡”三个音,改变了曲调,是中国传统转调手法“犯调”的一种。

——————————————————————————————————————————————————————————

在中国调式调性的结构方式上,《蔡集》中也能找到诸多谱例。呼应式结构指的是在单一调性内由调式支点音的不同而形成的结构功能。《上游曲》的第一段,便出现了两次结构的呼应。第一句结束在徵调式,第二句结束在宫调式;从23小节起,先是结束在角调式,后又结束在宫调式上。虽然都在同宫系统的音列上,但主音却不断游离,导致了“泛五声调性”的效果。

在《淮河换新装》中,出现了音乐调式的“起承转合”。从第96小节起至130小节这一段落的结束,旋律共有四句,分别结束在微调式→宫调式→商调式→徵调式,在短短的35小节内,调式经过“起承转合”四次变化,推动音乐不断向前发展。

正是由于出现诸多调性的变化,使得全曲调性的判断需要格外谨慎。《春光》中便出现同宫系统内“异调终止”的情况,此曲结束在“角”音上,但全曲一直在强调“羽”音,还出现了连续转调。变调的结束使得听众更加具有遐想的空间,是中国传统音乐中一种特殊的音乐结构。

在中国传统音乐中,速度的“渐变性”是一种主要特征,这种手法在《到农村去》和《淮河换新装》中被屡次使用。

以上谱例可以看出,由2个音不断变化,速度“渐变”后越来越快,神似中国传统器乐曲“宝塔型”结构,除此以外,《淮河换新装》第四段“淮河人们永向前”中也出现了两次“渐变性”的节奏。蔡敬民先生对中国传统音乐结构进行了充分的利用,丰富了乐曲的动力性。

除了这些典型的特征外,一些音乐标记也能看出明显的“中国印记”。《蔡集》中大量出现散板的节拍,这样的节拍便于演奏者自由发挥;汉族音乐中三拍子比较少见,而这10首原创作品中,尽管经常变换节拍,但从未出现过三拍子,多为二四拍和四四拍;原创作品的节奏型较为固定,没有太多变化,多为中国传统音乐中常见的节奏型……

通过以上分析可以看出,蔡敬民先生的笛曲创作运用很多复三部曲式、奏鸣曲式等西方曲式结构的外衣,其内部却具有浓郁的中国传统音乐结构特征,创造出了一种全新的曲体风格。不论他是刻意而为之,还是下意识的运用,这种以中国传统音乐为内部结构的写作手法别具一格,共同构成了这些竹笛曲独具的"蔡敬民风格"。

通过对人民音乐出版社正式出版的《蔡集》分析可见,这是中国迄今为止最详细的个人关于竹笛艺术的创作与论述,《蔡集》蕴涵了作者对中国竹笛艺术的认知。

三、“新竹笛”改革

蔡敬民先生的竹笛事业兼收各种西洋管乐优点于一身,以及那种矢志不渝的信念,在当时的音乐界颇有影响。作为一名音乐家,蔡敬民先生在演奏、教学、创作和科研四个领域都有着丰硕的成果,这在以往是不多见的。而《蔡集》一书的上篇又恰好分为四章:论演奏、论教学、论创作和论科研。虽然对这四部分内容只有短短19 页的论述,但它挖掘了竹笛的艺术内涵,其价值无须赘言。

作为演奏家的蔡敬民,是中国第一位举办竹笛专场音乐会的竹笛演奏家,其演奏功力无须赘言,高超的演奏技艺和表演功底离不开正确的方法。对于竹笛演奏的表现方法,作者认为:吐音连线严格、技巧高超娴熟、起伏变化恰当和激情韵味动人为其表现方法的四个原则。特别是竹笛演奏的韵味尤其重要,作者认为:

演奏上要有激情和韵味,最重要、最关键的是:一个人的表演若没有激情、没有韵味,必然是平平淡淡、干干巴巴。如何做到有激情、有韵味,能动人呢?首先要动心,动心了才能动感情,有了感情才能动听,最后才能动人。[2]

要做到动心的演奏并非易事,作者尤其谈到了演奏时想象力的重要性,认为演奏时的想象力是具备表现力的基础,同时力度和进气角度也极为重要。对于以上两个问题,作者认为弱奏和强奏的训练有助于表现力的提高,同时介绍了半孔按法。

作为竹笛教育家的蔡敬民,是新中国第一批竹笛教授,更是新中国第一位竹笛演奏方向的硕士生导师。多年来,培养了一大批卓有成就的学生。蔡敬民先生对于其教学总结了四个原则:因材施教、各尽其才、重视基本功与技巧训练、强调激情韵味以及惟妙惟肖的变化,并在论著中对这四个方面进行了详尽的论述,毫无保留的将其严谨的治学方法告知给更多的竹笛教学工作者,对于中国竹笛的下一代演奏家而言,无疑是一笔宝贵的财富。

竹笛演奏是竹笛艺术的基础,蔡敬民先生认为,只有成为竹笛演奏家才有可能成为竹笛教育家。因此,蔡敬民先生在上篇中运用了三分之一的笔墨对竹笛演奏进行了总结,详细地阐述了竹笛演奏的声音、方法、换气和音波等问题。作者通过细致的分析,认为音质好、音色美、音量大、音高准和音值恰当为竹笛声音的五点要求,尤其是音准问题,作者更是将其与律制联系在一起。由于竹笛一般采用五度相生律和纯律,而钢琴采用十二平均律,在以钢琴为伴奏的竹笛乐曲中,律制产生了不同,如何解决音准问题便极为重要。作者对于竹笛的三种律制和十二平均律的概念问题进行了阐释。

蔡敬民这位出生于1939年的中国音乐家,虽难用“传奇”一词来概括,但却因为要编著一本“中国竹笛史”,蔡敬民先生和他的竹笛改革是不能不提的。于是,笔者想从《蔡集》一书入手,谈谈蔡敬民先生在"竹笛改革"方面的开创之功。

20世纪以来,关于中国民族乐器改革问题成为一个延续百年的争鸣话题,到了世纪之交,关于民族器乐生存与发展的问题,受到了空前的关注。从1995年起,《人民音乐》曾发起了“民族器乐的创作与发展”系列讨论“①,其影响一直延续至今。在“民族器乐的创作与发展”系列讨论中,议题之一是民族器乐改革。于庆新在他的《民族器乐模式的多样并存及其他》中说道:

民族管弦乐队自产生之日起,音响不平衡、音色不协调的问题就极为突出、尖锐,乐器的音准、音域、音色及表现力等问题严重阻碍着合奏艺术的发展。现代民族管弦乐队要塑造和谐统一的整体音响,完善、科学的乐器是必不可少的物质基础。[3]

关于中国民族乐器改革问题的讨论中,也涉及蔡敬民先生发起的“新竹笛”改革②。

20世纪以来,竹笛改革是笛乐发展的永恒话题,众多音乐家通过自己的尝试,对竹笛进行加孔、加键,寻求音响的和谐,包括:“大同乐会”仿制的古代笛子;丁燮林的十一孔新笛;刘管乐的七孔笛、九孔笛;赵松庭的排笛;王其书的十五孔加键新笛;刘正国的七孔笛等。蔡敬民先生从上世纪50年代起便开始尝试对竹笛进行改革,试图通过改革探索竹笛音响的和谐与统一。蔡敬民先生认为:

十二平均律是世界先进乐器的发展必由之路,就连中国民乐乐队中的很多乐器,比如琵琶、中阮、扬琴、加键笙等都已十二平均律化……现代历史的发展,十二平均律的应用已无所不在,钢琴、电声乐普遍应用,就连竹笛也大量采用钢琴伴奏的形式,那么必然毫无争议地要采用十二平均律来与钢琴、电声乐配合,才能协调、和谐。[2]19

从以上引文中可以看出,蔡敬民先生对竹笛改革的探索,是为了塑造和谐统一的音响效果。1959年,他便利用所学的知识,在六孔笛的基础上又增加了四个音孔,改良出十孔笛。这是他最早按照十二平均律音阶排列创制的中国竹笛。由于蔡敬民先生在南京艺术学院就读时曾经学习过长笛演奏,受长笛的启发,从1970年起,他又在六孔笛和十孔笛的基础上通过加键的方式创制了“新竹笛”。蔡敬民先生的“新竹笛”保持了六孔笛的演奏方法,加入了"膜孔键",通过"键"扩展了音域,转调非常方便。笔者认为,蔡敬民先生的"新竹笛"改革具有以下三点意义:

其一,新竹笛的改革是蔡敬民先生多年来科研的成果,凝聚了他的智慧,是其多年来的心血结晶。从上世纪五六十年代起,蔡敬民先生便开始尝试新竹笛的改革,十孔笛和新竹笛便是他多年的研究成果。因此,1979年,蔡敬民先生在南京军人俱乐部电影院连演四场新竹笛独奏音乐会,其宏大的规模受到了空前的关注,同时社会

——————————————————————————————————————————————————————————

脚注:

①时任《人民音乐》编辑的我国当代音乐学者于庆新(1946.11~,音乐理论家、编辑家,曾任《人民音乐》常务副主编)及时发起了这场讨论,并作为组织者之一付出了巨大精力。

②由南京艺术学院王晓俊撰写的硕士学位论文《近现代中国竹笛改革研究》便是其中一篇。

——————————————————————————————————————————————————————————

各界对此也好评如潮。1980年7月,由中国音协主办、中央乐团(今国家交响乐团前身)伴奏举行的蔡敬民“新竹笛"音乐会在北京举行,受到了北京音乐界人士的普遍关注,北京媒体将其评价为"独辟蹊径,自成一格。"

其二,证明了中国竹笛运用十二平均律的可行性。不论是原先的十孔笛还是后来的新竹笛,都是蔡敬民先生对竹笛进行十二平均律的可行性尝试。虽然蔡敬民先生的“新竹笛”目前在实践中并未普及,但笔者认为,通过推广能够证明它的价值。南京艺术学院乐器学博士生导师陈建华教授曾说:“蔡敬民先生的新竹笛虽未推广,但其历史功绩会被时间证明和肯定的,随着时间的推移,他的贡献将越来越明显、卓著!"[2]19笔者认为这种说法有据可循。

其三,"新竹笛"的创制对中国民族乐器改革具有一定的积极作用。由于竹笛采用竹子制作而成,而每根竹子都有不同的形制,所以竹笛的制作没有标准化。因此,竹笛的改革并未能如二胡那样成果显著。虽然目前“新竹笛"尚不可能取代六孔笛,但它的产生为竹笛的改革提供了方向和宝贵的经验。

值得一提的是,2012年5月,中国民乐界举办过多场纪念甘涛先生100周年诞辰的研讨会,其间,有多人提出目前查找不到任何有关甘涛先生的演奏录音资料,实为学界的遗憾。殊不知,该书的随书附CD中的《淮河换新装》,其录音版本中,古筝声部便为甘涛先生演奏,可以说这是民乐大师甘涛先生留在世上唯一的演奏录音资料了。

结 语

综合以上分析,笔者得出以下认知:

首先,《蔡集》是中国迄今为止第一部新竹笛艺术集萃。和一般的竹笛曲集不同,《蔡集》不仅每首作品后面附有乐曲说明,更是一部新竹笛的曲集。在几首为新竹笛创作的竹笛曲中,每首旋律谱的前面都附有新竹笛和传统竹笛两种竹笛的调号并带有筒音。正如本书前言所说:“本书所有的曲子都可用普通笛子演奏,其中有一部分乐曲原本就是用普通笛子演奏的,而另一部分则是用新竹笛或普通笛子均可演奏的。"[2]

其次,《蔡集》是一部真正的竹笛专著,并不单单是一部竹笛曲集。曲目部分全部为蔡敬民先生一人编曲、移植、改编、订谱或整理而成,除此之外,还包括上篇和附录。上篇部分详细阐释了蔡敬民先生在演奏、教学、创作和科研方面的贡献,附录部分则摘录了1963年以来全国各大媒体对于蔡敬民先生竹笛工作的相关报道。无疑,该书对新中国竹笛工作者们的演奏、教学、创作和科研方面提供了极为宝贵的经验。

此外,蔡敬民先生为中国竹笛的改革提供了可能。蔡敬民先生在论著中通过介绍新竹笛的制造、新竹笛曲的创作等方面展示了他对于新竹笛改革的全部成果,为今后竹笛改革提供了方向和可行性。由于蔡敬民先生的新竹笛在演奏中便于转调,在演奏诸多作品的过程中无疑更加方便。虽然目前新竹笛未受到足够的关注,但在演奏大型竹笛曲时,新竹笛的方便程度是显而易见的。当新竹笛的特性被音乐家们重视后,必将产生诸多竹笛曲的创作。突破了转调限制的竹笛曲创作,对中国竹笛艺术宝库的发展的贡献无疑是极其显著的!

随着时代的发展和科技的进步,民族器乐的改革仍在继续。自“民族器乐的创作与发展”的讨论开展以来,民族器乐改革又一次被提上了日程。《蔡集》一书的出版,为中国的竹笛改革找到了一条新的道路。蔡敬民先生的新竹笛改革,在今后的民族器乐改革中将会起到怎样的作用,我们拭目以待!

参考文献:

[1]杨美娟.蔡敬民笛艺研究【D】.南京艺术学院,2009:15.

[2]蔡敬民.春光——蔡敬民笛艺集萃【M】.北京:人民音乐出版社,2012:5.

[3]于庆新.民族器乐模式的多样并存及其他【J】.人民音乐,2001(2):15.

[4]王晓俊.近现代中国竹笛改革研究【D】.南京艺术学院,2003.

[5]萧舒文《20世纪中国笛乐》【D】.中国艺术研究院,2010.