摘 要: 出于对屈原长诗 《天问》的感悟以及 “曲高和众、通而不俗”的艺术追求,作曲家朱世瑞在 2006 年创作了竹笛协奏曲 《〈天问〉之问》。作品凭借诗乐意象的转化表达、五声性与半音化相结合的音高组织思维以及体现中国传统音乐润腔特色的乐队写作等创作手段,不仅成功塑造出屈原形象所象征的独立人格与自由精神,而且还表达出了一种远古与现代并存、诗意与乐境互融的艺术境界。文章通过对作品诗乐关系的阐释,以音高、节奏素材的衍展方式、乐队写作特点以及整体结构布局等方面的技术分析,揭示作曲家在融汇西方现代音乐观念、中国古典诗词魅力以及传统民间音乐格致上的处理手法,以及为创作出兼具鲜明民族文化内涵和当代精神风貌的音乐作品所做出的努力。

20 世纪八九十年代,一部分中国作曲家于国内完成学业后又选择前往 “音乐之乡”德国继续深造。当他们带着 “原乡情结”和强烈的求知欲直接同西方现代音乐前沿文化碰面,或许都经历过一段从遭受冲击、到接纳、再到反思的心路历程。而朱世瑞作为该群体中的一员,他对个人音乐风格何以从跨文化语境中觉醒并突破现有桎梏这一问题,表现得尤为殚精竭虑①。与许多中国作曲家从民间乡土文化中汲取养分不同,朱世瑞的文人情怀以及曾从事复调音乐理论的研究经历,让他在阅读大量文献的同时,建立起广博的知识结构,也极为自然地将所思所

长运用于创作,进而探索出一条兼备学术传统与艺术精神的创作道路。如何审视诗乐关系及其有效融合便是作曲家探索这一道路的重要路线,如创作于不同时期的 《天净沙·秋思》( 1993) 、《声乐室内交响曲》( 2000—2001) 、《诗意幻想曲三首》 ( 2012) 等作品。而相较于留德时期,朱世瑞自回国任教以来的创作风格有明显的变化和发展,这是由于其视野在得到拓展后,开始有了想要 “跳出主流的定型的学派、流派、主义……等等窠臼”② 的强烈意愿,同时也树立起 “当代中国作曲家不为中国乐器写出传世之作,中国音乐继续伟大辉煌就只能是自欺欺人”③ 的远大抱负,并以此来践行“曲高和众、通而不俗”④ 的艺术追求。于是,在这几种创作思想的交汇下,为民族乐器竹笛与交响乐队而作 《〈天问〉之问》应运而生。《〈天问〉之问》创作于 2006 年,由柏林欧洲青年音乐节与上海音乐学院联合委约,著名竹笛演奏家唐俊乔领衔首演。2007 年,该作入选首批 《中国当代作曲家曲库》,总谱同期由人民音乐出版社发行。乐曲构思源自于作曲家对屈原名篇 《天问》的感悟,考虑到原诗那长达一百七十多个 ( 又说一百五十多个) 的诘问在诗乐意象转化上的统一性和可行性,作曲家将之淬炼为不间断演奏的 12 个段落即 “十二问”,试图以奇奥的音乐幻想与诗人所象征的自由人格进行一场跨越千年的对问。而作为一部以传统民族乐器为核心的协奏类作品,作曲家在创作时无意移译现有民间音乐素材,而是借鉴与继承了中国传统音乐中行腔走韵的艺术特色,并表达出了一种远古与现代并存、诗意与乐境互融的艺术境界。可以说,这部作品不仅是朱世瑞个人创作生涯志于 “曲高和众”的转型之作,也是新世纪以来成功推动协奏曲这一外来音乐形式为之本土化的代表之作。

一、音乐形象与诗歌意境的转化塑造

屈子的 《天问》被誉为 《楚辞》乃至中国文学史上的旷世奇文,而在朱世瑞这部与之呼应的音乐作品中,标题的寓意反映出其旨在表达的创作意图及艺术思考,正如本曲创作简介所述: “如果自由的思想、独立的人格可理解为屈原精神; 如果音乐和诗歌意象可通; 如果古代和当今、中国和欧洲人本质无异,则 《〈天问〉之问》和 《天问》便毋需回答而被理解。”⑤这段设问式的表述显露出了以下几个关键内容: 1. 屈原形象所代表的自由思想与独立人格为作曲家所推崇,而作品的表达核心也必然在于用音乐去描摹这种敢于问天问地的求索精神;2.诗乐意象互通的可能性探索,即追求诗歌意境的音乐性表达; 3.《天问》中所积蕴的普世价值不会因历史环境和文化背景的差异而受到误解,故而作曲家选择以 “对问”来呈现的标题构想本身就具有一种强劲的内在张力。

以诗词艺术为原始媒介来获取创作灵感,在时下的中国当代音乐创作中可谓蔚然成风,但就如何在共同的文化母题中觅得更具个人化的表达,朱世瑞认为任何传统都有正负面,应警惕某种程式化的东西,而去发扬个性的地方⑥。纵观音乐发展历史,中国当代音乐文献中不乏与中国古典诗歌相关联的佳作。据笔者观察,就诗乐关系的互动程度而言,其通常体现出以协作、编配、整合与转化为代表的不同层级的思维方式。

“协作”意味着不同艺术媒介的简单共存状态,譬如在音乐会场景中直接拼贴上一定意象关联的诗歌,以激发多媒体效应下的视听想象,但问题在于这二者并未形成创作上的深层沟通,而只是让各个信息层次的结构实体在各自平面上展开,并期待能焕发新的活力。而“编配”的共存状态则有主次之分(如文本表达为主,音乐造型为辅),此类做法较普遍,可在大量的艺术歌曲中觅得。相较于“编配”,“整合”则更进一步,其强调诗乐这两种媒介在构建艺术整体中所发挥的共同作用。而朱世瑞的思维方式更接近于上文提及的“转化”,即以语词媒介中的多种属性特征如笔画、平仄、词义、意境等为参量,再通过作曲家个人的艺术构想转化为音乐语法,从而形成独特的诗乐结构关系⑦。而因为原诗语式庞大复杂,作曲家并没有拘泥于字词微观层面的转换,反而是从诗词意境出发,经抽象化提炼,最终塑造出三种形态各异的、个性鲜明的音乐形象。

如谱例1所示,第一种音乐形象现身于乐曲伊始。音响背景是由低音弦乐、大号演奏的持续音音响,与长号、定音鼓、竖琴上以十六分音符递增的点状音型共同构成。其间,低音弦乐在持续演奏的过程中又细分声部进行反向滑奏,在听感上为远古洪荒的声景增添了一抹微茫、涌动的配色,这是《天问》开篇“遂古之初,谁传道之?上下未形,何由考之?”的乐境体现之一。随后,竹笛较松散地浮于前景,围绕低音区的D音作上下二度的滑揉,浅吟低唱,仿若傲然挺立于天地之间的诗人形象。尤值一提,作曲家选用竹笛这一古老的民族乐器来扮演诗人角色,想必也是因为竹笛冷冽嘹亮的音色属性及其古老风韵与之相符。同时,在写作逻辑上,此段音乐的各要素如音区、力度、层次以及竹笛的颤吟幅度均呈扩张蔓延之势,试图想要以此慕绘出诗人从一开始试探性的轻问,到诗问,再到叱问的心绪发展。此“问句式”音乐形象还将以变形的方式出现于第二、四、七、十二等多个段落之中。

在谱例2中,当竹笛于第20小节被推至高点,弦乐组(除低音提琴外)与木管组随之承接其强劲动力,也由此切换至乐曲中的第二种音乐形象。与之前突出单音润腔变化的写法不同,此时弦乐声部奏出了明确的五声性旋律。以位于中高音区的D-A叠置的五度和音开始,明亮的音响色彩与开篇的低回沉吟形成较大反差,但转瞬间便径直坠下,加以速度、力度的层级变化,使之明暗渐变分明,似与原诗从探问宇宙规律过渡到追问历史史实的诗节"自明及晦,所行几里?”相呼应,也充当了衔接前两问的结构功能。该形象同样还在乐曲的第六、八、九、十、十一、十二问中有变化发展。

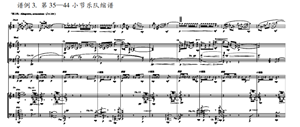

首次出现于“第三问”的第三音乐形象脱离了之前呈“散化”的音乐陈述风格,转而讲入到灵动雀跃、气氛欢快的音乐段落。竹笛以骨干音D-A为基础作翻腾跳跃的旋律进行,排鼓、小堂鼓等打击乐轻轻衬和,整体给人一种明快感。其纵向安排上有三个音响层次的体现:第一层次的主体是由综合了打、叠、颤、剁等装饰性技法的独奏竹笛承担,打击乐和大量运用拨弦滑奏、泛音滑弦的弦乐则是对竹笛的进一步装饰和伴奏化支持;第二层次是比竹笛晚两小节进入并呈模仿关系的木管声部,其保留了竹笛连跳和重装饰的演奏风格,并让旋律不断在各个木管乐器间变换,形成细腻的音色变化;而圆号、小号上弱奏的对位声部是第三层次,其作大跳进入并保持长线条的单音运动,让人回想到第一音乐形象中竹笛的润腔写法。这三个层次彼此穿插照应,共同构成了统一的音响整体,展现出作曲家深厚的复调写作功底(见谱例3)。该形象所起到的结构作用与第一音乐形象旗鼓相当,除在第五问和第十二问的华彩段有大面积使用,其还在第六、八、九、十、十一问中有所发展。

由上可见,媒介互动的实践方式会因创作构思、意趣及表达内容的不同而呈现出多样化的表现特点。在本作中,作曲家试图对诗歌意涵(包括屈原这一人物形象)予以发散性的审美想象,即揣摩两种艺术形式共同的核心主题,从意象构建、衍展方式乃至诗乐结构方面,来实现音乐的诗意性。诗作中所蕴藏的悲悯宏大的精神气魄与作曲家勇于打破现有寞白、志干创新的艺术追求高度契合。

二、音高素材、节奏形态及其衍展方式

作曲家在音高组织方面格外注重民族风格的表达,其体现之一就在于使用了五声性音高材料与非确定性音高相结合的创作手法。非确定音高指的是以不同幅度的吟揉、滑颤为表现手段的润腔手法。而对于五声性音高材料如何在当代音乐语境中创新并构建出民族和声语言,朱世瑞在这部作品中提供了一份个人的探索与实践方案。简而言之,他在五声性音高材料的基础上将中国传统音乐的曲调特征如单一音、短音列、综合调式等与西方半音化音高思维相结合,从而在获得鲜明的民族性主题的同时,也传达出与世界性语言相接轨的当代音响。

(一)单一音、短音列、综合调式与半音化材料相结合的音高组织

本作的音高关系较精炼简洁,音高素材主要分两大类。第一类为具有五声性特征的“综合调式",其中更多是以G宫Ⅱ类音阶⑧、G羽Ⅱ类音阶和B宫调式等多重宫系的综合运用。第二类音高材料是半音化材料及其变形(包括微分音),这似与20世纪西方音乐创作中不断寻求新的音高资源的思维相关联。这两种看上去关系甚远的音高材料在作品中凭借着作曲家有意识的组织发展,不仅表现得非常融洽,也在特定段落中彰显了各自的表现意义与结构功能,见谱例4所归纳的全曲音高素材运用情况。

在第一问中,低音乐器和竹笛上的G-D音程一开始就以五度关系奠定了作品的调性基底和民族特征,同时低音铜管还以发音点递增音型奏出具有G微调式特征的Sol-La-Do三音列。而后自第7小节起,竹笛的旋律线条更具起伏感,其中三音列材料Re-Si-La与Mi-升Fa-La分别展现出G宫与D宫的调性倾向,但这种在明确中心音支撑下的多重调式综合写法,“不是 ‘转调’,而只是带有调发展的因素”⑨,故可统一为拥有三个调式色彩变化阶段的G宫Ⅱ类音阶。此类在横向旋律演讲中予以综合变化的写法是作品音高组织的三种表现形态之一而第二种表现形态则体现于纵向关系上,见谱例4中第20小节的木管组与弦乐组,其上下两个层次分别由异宫综合调式(G羽Ⅱ类音阶与G宫Ⅱ类音阶)并置而成⑩,而内部在横向关系上则显露出了两种宫系倾向的过渡发展(木管组为F宫—降B宫、弦乐组为C宫—G宫)。

作品的第二问交由乐队演奏,竹笛时隐时现,得到片刻歇息。该段落主要以D、E二音为核心来进行音组化的陈述,而且始终有一个快速下行跑动音型大致从高音至低音的乐器分布,贯穿于整个木管组,且每次的结束音都落在相同的二度音程,既巩固调中心又形成润腔化的装饰处理。在第三问即第三音乐形象之中,竹笛与乐队进行卡农模仿,其骨干音均相继建立于D-A与G-D等五度音程之上,其间依附于骨干音的装饰倚音也暗示出了宫系的倾向。各段落的音高设计在上例中一目了然,故下文仅对第三种较突出的音高表现形态即五声性材料与半音化材料的搭配关系详加阐述。

半音化因素与五声性材料的混置使用首次出现于第六问,即第132小节,弦乐予以滑奏运动,但不时又被包含空弦的柱式和弦打断,制造出间歇性的半音效果(见谱例5g)。而从第九问起到曲末,半音化因素开始真正从“配角”晋升为最重要的发展要素,如在音高材料转换至与主调关系较远(B宫Ⅱ类音阶)的第十问中,纵向和声效果愈趋丰满(甚至透露出传统功能和声I-IV-V-I进行的"影子"),但不久后半音化因素仍加入到这一系列的和弦序进之中,最终通过第十一问那几乎蔓延到整个乐队的半音动力化进程,将音乐导向第十二问并驻留于一个完整的十二音和弦之上。最后一问共有三个阶段,其先由异宫并置引入,然后过渡到主要由第一、第五问独奏旋律发展而来的综合性华彩段落,最后在第235小节,乐队回到一开始的G微调式并陆续附着自然调式之外的4个变化音级,以全奏织体、强收束的方式结束全曲。

由上所述,可见除乐曲后半段为制造动力感而引向B宫系统及半音形态外,全曲的音高材料实则非常简洁,基本是在分布范围最广的G宫Ⅱ类音阶上先后添加"B、"E等变化音,而让宫系或主音发生改变。这样的处理方式,一方面是为了适配传统六孔竹笛在指法上演奏半音有所局限的特征,另一方面也为后阶段更复杂的音高组织关系预留出了更多展开的空间。而且,从上述音高的组织关系来看,无论调式中心是否转移,但其根本的音高结构总是以纯五度、大二度音程为核心,因此,这种高度集中的音高组织手法也最大化地突显出五声性民族特征的基本构思。

(二)以核心节奏型构建多样化音响形态来进行衍展

在上文所归纳的音高组织关系中,不难发现这些经过“简化”后的音响形态与音高发展趋势之间始终存在着一种相互依存、相互配合的关系。换言之,与音高材料基于核心的综合调式衍展一样,音响形态也总是通过核心的节奏音型来加以控制和变化。作品中的核心节奏型共有两种类型:第一种为连续性的等值节奏(其由发音点递增的节奏音型累积而成),第二种是以数值 [3-5-7]控制并不时插入休止符进行间隔的节奏音型(见谱例5a与5b)。可见,这两种核心节奏型本质上均存在用数控方式来予以节奏增长的特点,而这二者的融合创造出了符合于不同段落情绪变化的音响形态。

谱例5c中的打击乐节奏为核心节奏型2的紧缩逆行,而竹笛声部则在保留了其基本框架后,用连续的十六分音符填充空拍,进而形成突显乐器灵动特性的节奏样式。谱例5d、5h套用了5c竹笛的节奏型,前者施以纯泛音的音色、五八度的旋律轮廓以及连断音的演奏技法,似乎有意呼应前之竹笛旋律,而后者则通过将这种重复性节奏与低音乐器延展至整个乐队的音响动势进行搭配,强调推进力。谱例5e是5c的加花变奏,打击乐组合层次更加丰富,相应节奏时值也紧缩为三十二分音符。而在谱例5f中,其不仅以"7-5-3"即逆行变形的数值来控制,而且如前所述,本作中节奏、音高相互依存的衍展关系也得到较好体现,如该片段之前的纵向音高组织大多由五声性音高材料来加以构成,而此处则首次出现了二度叠置的自然调式音块和弦,在获得新鲜的听觉体验的同时,又预示了之后音乐中纵向音高更趋于复杂、节奏层次更趋于紧密的发展态势。特别是谱例5j前后,节奏的衍展作用被发挥到了极致:原本呈线性运动的节奏型在被分配给整个乐队之后,汇聚成面,呈现出略显纷乱但又具统一性的音响动态。原始核心节奏型2之所以在其中予以休止的间隔,最初是为了与别的声部共同构成良好的对位关系,但此处这种断奏顿促的效果却发生了意义的转变——无论何种演奏法(拨弦或运弓)都为这种呈“面”状运动的音响增添了一种颤栗般的、嘈杂的音响效果。最后,两种核心节奏又以分声部交错演奏的方式出现于整个乐队,见谱例5k。

综上,音高基本素材与节奏衍展方式不仅共同构建了作品内部的结构网络,也清晰展现出作曲家旨在融汇西方音乐技术与民族性表达的创作意图。而且,正因半音化与五声性音高材料拥有多样化结合的技术特点,所以通过具备统摄力的节奏处理手段来应对全曲的变化发展逻辑才显得尤为必要,而这一点似乎也受到了《天问》独特行文风格的启发,譬如原作中就大量使用诸如“何”“胡”“兀”“儿”“谁”“孰”“安”等富于变化的疑问词,这样品读诗歌时,便不会因通篇发问而感枯燥乏味,反而在微妙变化间显出圆转活脱、错落有致的陈述特色。

三、管弦乐写作特点

作品虽以常规的双管编制乐队来与竹笛协奏,但作曲家仍在此基础上加入了不少个人对音色的考量,如其中多达24件的打击乐器,有效地扩充了音响的丰富性。在作品的多个段落中,鼓类打击乐和金属类打击乐总是以类似锣鼓乐的方式呈现,并与竹笛及其他管乐器配合,听上去时而细腻,时而粗犷,可以说某种层面上吸纳了中国民间吹打乐多地区多风格的音乐特色。而对于独奏乐器而言,作曲家建议演奏者使用6根竹笛(D调、C调曲笛;f调、g调、a调梆笛;F调大笛),一方面是为了让演奏家更加方便地演奏半音,另一方面与打击乐的设计思路相符,南方曲笛的幽婉回转与北方梆笛高亢嘹亮的艺术特质在作品中都得到了集中体现。这样的编制安排,不仅是对西方管弦乐队典型范式的超越,也是作曲家融合并突出中西乐器及其文化表达的个性创设。

(一)音响元素的极致使用与润腔化的乐队写作

作曲家凭借对乐队中个别音响元素的特别突出与极致使用,试图打破音乐“形器”的固有标签与风格界限,由此创造出具有民族润腔特色的、精雕细琢的音响层次。其主要体现方式大致有:

第一,对以力度、声部分配体现的音响要素的细致设定。通览全曲,在力度标记上,几近达到了每个动态都拥有其专属力度表现的地步。如在谱例5i中可见,弦乐在横向滑奏的过程中,相应的节奏点均被依次添加上了"sff-mp-mf-sf-sff"的细致标记,这为演奏家领会音乐情绪及表现力提供了详细的参考。而对于声部分配,弦乐组最多能够被细分至20个层次,此设计同样体现出了作曲家对细腻音响状态的追求。

第二,对打击乐功能的突出及其合理化的音响配置。尽管作品涵盖的打击乐器数量众多,但它的安排并非无章可循。其中四位打击乐手被分为两两一组:前者是以堂鼓、定音鼓、排鼓为主的鼓类音响,后者则多用以吊镲、钹、锣等金属类音响,这种配置关系如前所述,有模仿民间锣鼓音乐之用意,并为乐曲呈"散化"陈述风格的大部分段落提供了重要的律动骨架。而且,作曲家还使用锯琴这类在乐队作品中较罕见的乐器(共长短两架),用其独特的音质和易于演奏滑音的特点,来对弦乐和弦的滑音效果进行色彩性的“包络”,起到辅助与黏合的作用(可见作品第十问)。

第三,包含泛音、倚音、滑音等装饰演奏技法的润腔化乐队写作。除曲调旋法、音高结构的民族性特征之外,朱世瑞认为传统民族乐器独有的发声特点也是中国音乐表情达意的重要符号,若处理得当,可将其提炼为更好传达时代韵味和文化内涵的音乐风格特征。作品中,竹笛的泛音作为一种特殊的演奏技法,有突出表现:它所呈现出的空泛之感与作品旨在营造的苍茫悠远的意境不谋而合。而在乐队写作上,由于弦乐便于演奏泛音的发声原理及其多样化的音色特性,泛音在这部作品里占据了较大比重。

谱例6展示了弦乐声部基于单线条的“润腔”写作思维。第12小节,竹笛在基音e上超吹出前几号泛音,小提琴组1/2在G弦上则以第5号泛音各泛音点(实际音为B)之间的滑弦来维持与竹笛相似的音高轮廓。随后在第14小节,弦乐在泛音滑奏的同时又通过保留尾音来获得多声效果的微变。到了第18小节,弦乐的模仿更加细腻与复杂,小提琴1继续交替演奏虚实音对竹笛进行间隔3拍的模仿、大提琴以扩大时值的节奏型同竹笛最后的吐音相对应,即在多声关系上呈现出三个阶段从简至繁的渐变过程。

(二)复调技术的音响体现与弹性化的速度设计

朱世瑞对复调技术的熟稔有目共睹。20世纪90年代初由他撰写的《中国音乐中复调思维的形成与发展》被认为是“中国复调音乐理论初步形成发展讲程中第一本真正意义的专题著作”⑪。而通过复调思维来建构多声关系可以说是朱世瑞音乐创作的一个较显著的发展手段。复调音乐多线性的组织方式从某种意义上来讲,也确立了其配器风格的走向,甚至决定了音响特色的构成。本作中以支声复调与模仿复调的运用最为显著,除上例中弦乐的支声线条外,打击乐也多次利用相对音高与音色的变化来形成某种支声化的衬和关系。

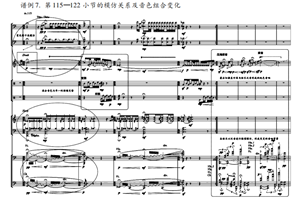

而卡农模仿不仅可用于同质音色,来突显时间进程中纯色调的细腻变化,有时也将模仿关系配以异质音色的快速切换,形成明显的对比,特别是当进入到发展性或快板段落时,这种一趋一变的音色节奏能够完美匹配音乐的动力性。如谱例7所示,在第五问中,竹笛演奏了一段极具听觉辨识度的旋律,而乐队的音色组合关系则是以块状分布的混合音色为主。可见,竖琴一面在低音区给予和声支持,一面通过快速踩动控制B-E音高变化的踏板在中音区形成与弦乐、竹笛类似的颤音效果,而卡农模仿的声部则被分配给了铜管组,并作细碎的吐音变化。多种音色叠加而成的混合音色与打击乐、竹笛上的单一音色不断交替进行,并随音区的上移,蒙太奇似地切换至竹笛与弦乐泛音构成的纯色背景:中提琴是竹笛线条层次的加厚,其余弦乐则在空弦G-D的各泛音点上作向上运动的“微型模仿”⑫,宛如一片升腾飘渺的云雾之中,诗人(竹笛)眼望星辰山河而仰天长啸的生动场景。

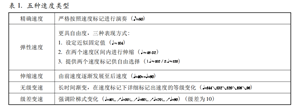

速度可作为时间运动中的结构力要素,作品的呈示别具一格地采用了五种速度类型(见表1)。此外,在乐谱谱面上,自由延长记号可谓比比皆是(共达43处),其与多种速度类型的设计一同体现了作曲家对待音乐构成诸要素的严谨细致,以及突破传统记谱法记录时间的局限性的写作意识,进而希望以多种提示方式,给予指挥家和演奏者充分的诠释与想象空间,让音乐能够在有板与无板之间充满“弹性”地自由呼吸。

(三)作品的音色音响布局

作品虽有室内乐的精细,但就乐队的总体写法而言,仍保留了管弦乐队音响写作模式的典型特征:如木管除模仿竹笛旋律线条外,总是以快速跑句音型来增补明亮色泽或制造推进力;铜管有时会运用滑奏等色彩性技法,但更多是为音乐主题赋予饱满的和声效果或以强劲的力度来表现高潮;弦乐一如既往地全面发挥出了音色的多变特性及其合奏个性,在音乐的各个音响层中都有重要表现。诚然,这种既定写作模式是长久以往随乐器特性演变发展而来的一种经验,但朱世瑞在作品中没有选择对其完全颠覆,却转而在乐队写作中突出民族器乐特点,正是他不想因盲目求变或一味创新而让听众感到晦涩难懂,即志在"曲高和众"的又一外在体现。

作品在音色音响布局上的隐性结构逻辑,即作品的音响布局有以下几方面特征:

第一,局部的音色表现基本上呈规律性分布,这与作品在写作上使用了某些固定音型或循环动机有关,如第八问中的弦乐总是呈点状音响发声,然后再保留两组弦乐作长线条交替切换的形态。但这种规律并不会长时间保持,而是处于不断的衍变之中,这有别于传统管弦乐配器中总是将乐思清晰划分为旋律层次、伴奏层次或对比声部的布局方式,体现出作曲家追求多样性和丰富性的音色审美观。

第二,由于三种音乐形象在乐曲中有交替地变化发展,所以相对应的不同段落间也存在着与之类似的音色组合关系,如第一、四、七问均为从低音乐器(弦乐或铜管)逐渐蔓延至乐队全奏的音响发展趋势,甚至于第九到第十一问的三个段落也呈现出了在音色关系上从稀疏到密集、音响能量上从清淡到浓厚、速度变化上从舒缓到迅疾的音响"大造型"。

第三,在微观的音色处理方面,稀疏有致的音色变化是其特色,但结合全曲发展态势来看,整部作品总体上还呈现出了一个规模无比宏大的音色延展过程。这一点可从作品为数不多的乐队全奏中探知,如曾出现过乐队全奏的第一、四、七问等段落,全奏一开始总是非常短促,即到达某个点后便即刻歇止,而到了第九——第十一问以及最后的第十二问,其过程随着一点点被拉长,直至十二问,真正形成了大篇幅大段落的全奏音响。事实上,这样的音响设计也一部分暗示出了作品的结构安排与发展规律。

四、《<天问>之问》的整体结构特征

全曲共十二问,段落分明,但因长短不一,故其中每个段落也有着各司其职的结构功能。第一、三、四、五、八、十二等问小节数普遍偏长,演奏时长也在1分钟以上,而根据音乐造型、动机特性及其所带来的听觉感知的不同,其内部结构划分基本上是以乐段或二部性结构为主,并且大部分都有在尾部增添过渡性片段的共同特点。而演奏时长最长的第十二问⑬则较为特殊,其三部性结构明显,前阶段为承继上一段落动态高潮而呈降速下落之势,并交由中部的竹笛华彩段,最后在不断重复的动力化乐队全奏中予以结束。而篇幅较短的第二、七问则以其短小的结构架构,起到了过渡和导引的作用。第八—第十一问的各个段落长度适中,除第十问在内部结构上拥有二部性特征以外,其余均为乐段长度,但正如前述,在总体上其构建出了一个统一的发展过程(见表2)。

表2清晰展示出了乐曲各个层面的技术体现及规律特征,在此不必详表,仅从两个角度对作品的结构布局进行论述:

第一,以中心音为代表的调性布局与作品核心音高材料即以之起始并结束的G徵调式有密切的深层联系。从表2可见,在作品中通常施以持续音、强力度、固定音型等方式来强调或突出的中心音,全部源自于G微调式中的音级,而且还呈现出了从主调至具备发展因素的他调、再回归主调的布局思路。其中,第八——第十问的低音始终维持在与主调G呈下属关系的C音之上,特别是脱离了之前大部分段落的单音思维写法的第十问,开始在铜管与弦乐的交替中寻求和声化的对比。这种呈黄金分割比例的组织关系及其张力表现源自于作曲家创作时的内心听觉,也是其在结构上审时度势的思考。

第二,作品独特的“诗乐结构”是其创作的最大特色,即在宏大构架中呈起承转合发展规律的、并兼具回旋性和变奏性特征的特殊曲体结构。正如作曲家所述:“屈原的想象力与精神力,提供的空间与挑战如此巨大,必须找到合适的创新之途才能用音乐表达其内涵⑭",而这种创新性的体现之一,就在于其试图去超越已有结构形式的束缚,或者说为达契合诗歌意象的目的,而将多种曲式结构原则进行统一整合,再加以个性化的表达方式来形成独属于《天问》这个诗歌文本的音乐结构。如作品主要由经诗歌意境转化而来的三种音乐形象构成,其中以第一、第三最为鲜明,使用最为频繁。而这两种音乐形象及其后续的变奏段落总是以不断交替的方式来架构,因此显现出了双主题变奏的形式特征。而在交替的同时,音乐还展现出一定的回旋性,但又与典型的回旋曲式不同,作品在材料运用和意象构建上十分统一简练,并未不断加入新的插部。而更为重要的是,在此多元的结构基础上,作曲家又赋予其起承转合的发展趋势并在宏观结构上呈现出了四个较大的结构部分。第一一第三问是第一部分,三种音乐形象在此得到初步呈示。第四一第六问为第二部分,其为三种音乐形象的变化发展,且内部组合顺序也有所改变(先后分别为第一、第三、第二)。作为转折部分的第七—第十一问,由于音高材料、节奏变化以及音色组织等多维度的进一步复杂化,增强了这个处于黄金比例的段落所应当呈现的更加剧烈与动荡的音响效果。最后一个部分即第十二问,以综合化的写法对全曲多种音乐素材进行总结,作曲家这样的设计安排一定程度上暗合了《天问》原诗中从“玄鸟致贻,女何喜?”到“苍鸟群飞,孰使萃之?”再到终段问国家“何试上自予,忠名弥彰?”的愈发愤慨、激切的情感变化,也反映出了其深入文本、揣摩诗意并转向建构宏大叙事场景的跨媒介创作思维。

结 语

《〈天问〉之问》这部作品从创作立意到乐器选择、音乐素材、衍展手段、乐队写作特色和整体结构安排,都是作曲家在经过认真思考后,所做出的布局谋篇。

创作灵感往往是不期而遇的,但“出位之思”却是有意识的、积极的创作行为。在该作中,作曲家一方面重新审视中西音乐语汇与表情达意的方式,进一步探寻民族器乐与当代交响音乐的创新可能性;另一方面则通过音乐创意和技术表现来对诗乐结构、诗意音响等方面进行整合,试图在东方与西方、传统与当代、音乐与诗歌之间找到新的平衡点和契合处。而经诗意转化的音乐结构力,会根据文本特征以及作曲家创作切入点的不同,呈现出随物赋形的个性特点。而理解这种独特性的存在,就是去理解作曲家的审美理想。

探索诗乐关系并非作曲家的一时之思,早在20世纪80年代中期,朱世瑞就曾有过如下思考: “我国诗歌有着 ‘形无定形’'随物赋形'的优良传统……在‘洋为中用’‘古为今用'的过程中,如果能同时兼顾到这种历史发展的趋势,对于我们的创作思路是有百益而无一害的。”⑮作曲家青年时代的这番感悟,或许是对《〈天问〉之问》这部作品及其创作生涯所期于达到的目标所做出的最佳注解。纵览音乐发展,朱世瑞以多年以来在创作上的思辨与实践,在探索诗乐关系及其音乐性表达这一新途上走得较为深远。而《<天问>之问》作为一部展现新时期民族器乐创作风貌的、已形成一定影响力的作品,在如何将民族音乐素材与西方技术讲行有益融合,如何从诸如诗歌、音乐这样的文化媒介中寻求个性化的音乐语汇并最终实现文化创新这一命题上,贡献出了他宝贵的可资借鉴的创作经验。

①这点可从他人转录的作曲家创作札记中得悉,如以下文章: 李吉提: 《在融合中稳定发展——兼谈朱世瑞和贾国平的音乐创作》,《人民音乐》,2013 年,第 3 期; 梁晴: 《朱世瑞: 雕刻涅槃之音——听为大型交响乐队和唢呐而作〈凤凰涅槃〉》,《人民音乐》,2011 年,第 10 期; 庞莉: 《亦诗亦乐创新曲宜古宜今抒真情——朱世瑞 〈诗意幻想曲三首〉及其诗乐音响结构评析》,《人民音乐》,2015 年,第 8 期; 鲁瑶: 《两极相通的新生命体——朱世瑞 〈声乐室内交响曲——和夏尔、荷尔德林与白居易的对话〉中的诗乐关系》,《中国音乐》,2014 年,第 1 期。

②李吉提《在融合中稳定发展——兼谈朱世瑞和贾国平的音乐创作》,《人民音乐》,2013年,第3期,第25页。

③同注释②,第25页。

④庞莉:《亦诗亦乐创新曲宜古宜今抒真情——朱世瑞 <诗意幻想曲三首)及其诗乐音响结构评析》,《人民音乐》,2015年,第8期,第39页。

⑤朱世瑞《〈天问〉之问》(作品总谱),人民音乐出版社,2007年,第45页。

⑥卞靖嫦《关于"中国之声"的反思——"中国之声"(第二届)作曲比赛作品研讨会侧记》,《人民音乐》,2015 年,第6期,第30页。

⑦对于作曲家词乐转化实践的具体方法,学术界已有多篇文章予以关注。除注释⑤外,较有代表性的研究还有如周僚《多元语境的作曲新路——朱世瑞《草—词的微变奏》之创作思维与技法》,《黄钟》,2009年,第1期,第50—56页;张路《跨文化跨时空的精神对话——朱世瑞《双韵》技法特征和人文内涵》,《音乐与表演》,2013 年,第4期,第129—132页、155页;鲁瑶《两极相通的新生命体——朱世瑞《声乐室内交响曲——和夏尔、荷尔德林与白居易的对话)中的诗乐关系》,《中国音乐》,2014年,第1期,第106—112页。

⑧关于七声音阶的称谓,学术界曾先后有多种不同命名。在论述与“综合调式”相关的问题,本文为求统一与方便,故沿用樊祖荫先生发表于《音乐研究》2015年第2期的论文《综合调式性七声音阶的理论及其创作实践研究》中的名称,即以类别I、Ⅱ、Ⅲ代指雅乐、清乐和燕乐音阶。

⑨黎英海《汉族调式及其和声》,上海:上海文艺出版社,1959年,第36页。该著作基于对传统戏曲音乐、民间音乐中多重宫系现象的思考,最早提出了所谓“综合调式”的观点。该观点经赵晓生、樊祖荫等作曲家、学者不断实践与完善,已成为阐释五声性调式和声的重要理论之一。

⑩ 此处虽采取了异宫并置的做法,但听上去并不感到违和,是因为作曲家将两种宫系中所可能产生碰撞的半音(E-F、降B-升B等音程)在纵向上进行规避,从而获得良好的和声效果。

⑪ 徐孟东: 《中国复调音乐理论的形成、发展与思考》,《音乐艺术》,2018年,第1期,第50页。

⑫朱世瑞曾借鉴鲁道夫·雷蒂“微型卡农”一说,提出了“微型模仿”的概念,即“对旋律中的细小片段进行模仿的手法……通常是为了避免传统对位中的长线条运动和适应现代音乐中注重音乐变化的短句写作特点”。朱世瑞:《中国音乐中复调思维的形成与发展》,北京:人民音乐出版社,1992年,第171页。

⑬表2中的演奏时长是根据人民音乐出版社发行总谱所配套的录音版本来进行计算。

⑭张琪《朱世瑞《天问之问》结构分析——从创作技法看当代音乐作品中的结构创新》,《当代音乐》,2015年,第10期,第108页。

⑮朱世瑞《赋格创作中的继续与创新》,《音乐研究》,1985年,第3期,第117页。