一、竹笛传统演奏技法与基本功训练

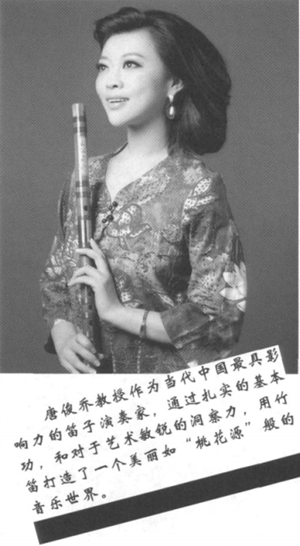

(一)竹笛演奏家唐俊乔

唐俊乔是当代中国民乐领军人物、最杰出的笛子演奏家、教育家之一。中国竹笛学会副会长、上海音协竹笛专业委员会会长,现任教上海音乐学院,硕士研究生导师、同时受聘中国多所艺术院校客座笛子教授。曾担任上海民族乐团首席笛子演奏家。她曾多次获得全国比赛大奖及政府嘉奖,同时培养出上海音乐学院许多学生获得全国最具权威的民族器乐专业比赛金奖和第一名。

她的演奏兼融南北之长、功底深厚、技巧娴熟、音色圆润动听,极富音乐表现力,而其高超的气息控制能力更是深为业内人士称道。乐评用“无与伦比的天才演奏家,竹笛在她手中创造了近乎完美的无限的可能……”(华盛顿邮报)来形容她的演奏。

她是中国诸多作曲家们首选的合作者,首演了一系列当代著名作曲家为竹笛而作的协奏曲如:郭文景《野火》、朱世瑞《“天问”之问》、杨青《苍》、唐建《飞歌》、王建民《中国随想曲N0.1》等,而她演奏的郭文景笛子协奏曲《愁空山》更是使之成为中国民乐协奏曲在全球范围上演频率最高的作品,柏林爱乐大厅、香榭丽榭大剧院、梅西安音乐厅、肯尼迪艺术中心、悉尼大剧院、维也纳金色大厅、英国巴比肯艺术中心等世界著名剧院都曾留下她的美妙笛声,为中国民乐走向世界的推广与发展做出了卓越的贡献。

她编写了数十部教材、唱片、影碟演奏专辑,而由荷兰唱片公司推出48个国家同步发行的《中国魔笛——唐俊乔》是全球第一张SACD笛子演奏专辑。

多年来她受邀带着数部中国竹笛协奏曲与英国BBC交响乐团、纽约爱乐乐团等世界著名乐团合作演出,演奏足迹遍布全球。

(二)竹笛传统演奏技法与基本功训练

竹笛是中国最悠久的传统民族乐器之一,从古至今,笛子历经了几千年的传承与改革,随着时代发展,竹笛在演奏技法与曲目等方面也在不断的革新与改进。

唐俊乔教授作为当代中国最具影响力的笛子演奏家,通过扎实的基本功,和对于艺术敏锐的洞察力,用竹笛打造了一个美丽如"桃花源"般的音乐世界。唐俊乔教授“不主张民乐时尚化,而是希望民乐在传统基础上创新,这包括两个方面:一是乐曲的传承创新,二是演奏形式上的开放创新。"她对于民乐创新的见解,最终开创了其独特的演奏技法——西方优秀音乐作品的移植改编,演奏技艺上的延续与革新,音乐形式上的中西相融。

唐俊乔教授强调基本功的训练,如:平稳长音训练——按音阶进行上下行吹奏,要求气息平稳、音质饱满、音色圆润,口风随着音区变化力度和角度,以弱音收尾:超高音训练一一连续吹奏100个,要求不破音、不炸音,音质统一,且运用口劲的力量使音色饱满有力;音阶级进训练——指法熟练、节奏平稳、发音清晰,连吐音明确;此外还有吐音、颤音、历音等各项练习。这些是竹笛演奏技巧中最原始最单调乏味,同时也是最重要和最有效的课程,它是一个长期的训练过程,需要日积月累的练习,是唐俊乔教授用按半孔方式演奏繁复变化音的移植作品和现代作品的基石。

为了使竹笛爱好者们得到和掌握这些丰富的演奏技术,唐俊乔教授移植改编了许多西洋练习曲和乐曲,这些乐曲都是大小调体系,包含许多半音进行,与中国传统民乐笛子曲有很大的区别。以《流浪者之歌》和《罗西尼主题变奏曲》为例,这两首乐曲中涉及许多创新的高难度演奏技巧。从音域拓宽到变化音等高难度技巧运用,都为演奏难度更加高的协奏曲提供了一条可以借鉴的道路,可谓意义深远。

二、《罗西尼主题变奏曲》高难度演奏技巧及乐曲情感处理分析

(一)按半孔音技术与音准控制

《罗西尼主题变奏曲》是根据肖邦的同名长笛曲移植改编而来。它的难度在于按半孔音的技术,需要演奏者具备灵活的手指与气息的配合控制,和对音准的敏锐听觉辨知。

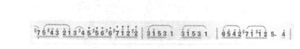

此曲若用简谱首调,是C调曲笛全按作7的指法演奏,若用看线谱固定调演奏,需要看三个升号来演奏。指法有相当的难度(该作品中有三分之二需要用按半孔音吹奏),加之乐曲本身还有频繁的临时升降音,在演奏技术上是一种挑战,为竹笛演奏技巧打开了全新的境界。

半孔音不仅需要熟练的指法。手指和气息的配合控制,更需要演奏者具有灵敏的耳朵,准确控制音

准。中国民族乐器有很强的个性特征,较之于西洋管弦乐的相互融合性,除了音色音质问题,它主要的弊端就是音准。竹笛作为定音管乐器,如果没有严谨的音准要求,其演奏出的乐曲是难以入耳的。在练习该乐曲时可以与钢琴音准进行对照,以耳朵代替校音器的功能训练自己的音感。

唐俊乔教授不管是吹奏传统竹笛乐曲还是演绎移植改编的外国名曲,“由慢至快,循序渐进”是其不变的练习原则,这也是唐俊乔教授能够具备高超演奏技巧的奠基石。当然,灵活、熟练、快速、精准的指法是按半孔音的首要条件。

(二)连吐音转换、气息控制及节奏处理

乐曲中,高音与中、低音的连音转换是演奏者要攻克的又一个难点。快速、连贯的吹奏出超高音与低音,口劲与角度起着至关重要的作用,需要在气息控制上有极强的能力。口风、口劲、角度,三者相互联系相互依存、配合,缺一不可。

此外,要将乐曲演奏出灵气,另一关键在于节奏。乐曲并没有非常难的节奏型,旨在强调演奏者对音乐美感的把握。仔细倾听唐俊乔教授的演奏,会发现乐句与乐句之间的衔接并不是如踏步般一成不变的,些微的“由慢渐快”或“由快渐慢”的音乐巧思穿插于旋律之中,既在节奏内,又有相对的自由处理,使音符变得活跃而跳动。仅是节奏上的处理就能将乐曲赋予生命,考验的是演奏者对音乐的赏析能力。

由以上的各项难点可见,想要演奏出高难度国外乐曲的美感,需要演奏者具备扎实的基本功、高水准的演奏技巧,以及对音乐旋律理解的独到品味。

三、《流浪者之歌》高难度演奏技巧及乐曲情感处理分析

(一)唐俊乔移植改变版本与其他版本的主要区别

同为移植改编曲目的《流浪者之歌》改编于著名的小提琴独奏曲(又名《吉普赛之歌》),作者萨拉萨蒂将旋律与技巧完美结合,恰当的描绘出了吉普赛民族的性格。

唐俊乔版本的《流浪者之歌》与早前其他的版本不同之处在于,此版本力求不做任何删减,无论是调式还是音色音质,甚至连小提琴换把的细节,都尽量遵循与模仿小提琴的演奏处理方式,保留了作者原本的音乐气质。

鉴于中国民族乐器音域的局限性,以及竹笛与小提琴在乐器性质、演奏方式、音色音质方面的差别,此版本在技巧上挑战了竹笛演奏的难度极限,把笛子的演奏艺术提高到一个全新的层次,是一首极其考验演奏者水平的改编移植佳作。

(二)乐曲各段技巧分析及旋律情感理解与处理

乐曲第一部分的旋律很自由,要吹出"散中有序"的感觉非常有难度。吉卜赛民族是不定居的流浪民族,他们的生活清苦且饱受歧视,因此乐曲这一部分的旋律充满着忧伤。大量的半音阶琶音与长音交替,除了音准和清晰度,吐音、连音、强弱的控制直接影响到乐曲旋律的美感。

曲谱上标注的“渐慢”、“突慢”、“回原速”、“渐弱”等要求,只是概括性的指示标记,节奏和强弱上的细节把握,完全仰赖演奏者在旋律性方面的处理能力。

这种处理作品的能力除了与生俱来的音乐感觉,还需要后天的努力。要了解一部音乐作品的内涵,除了旋律性技巧性方面的鉴赏,更需要演奏者深入解析作曲家写作时的历史背景、情感宣泄、甚至是宗教信仰。不论是西方管弦乐还是中国传统民乐,所有音乐的诞生都有其一定的社会因素或个人情感因素。

深度剖析音乐作品内在,欣赏乐曲,演奏乐曲,直至用乐器诠释音乐情感,这样一个漫长而细致的过程,是著名音乐家造诣高于一般演奏者的重要环节。

二四拍慢板的旋律部分,美丽的音乐线条中有着淡淡的忧郁。这段看似简单的旋律,实则很难演绎。唐俊乔教授在谱子上标注了“激情满怀地”,因此除了技巧的掌握,旨在注重情感上的宣泄,技巧性与旋律性相结合。

这是一种只可意会的“技巧”,不是靠长时间的技巧练习能够获得的,它是一种心灵上的共鸣,是情感与乐曲碰撞的火花。

(三)乐曲另一技术难点与创新

全曲还有一个技术上的难点在于G调梆笛的演奏部分,频繁的半音和音准依旧是演奏者着重攻克的内容,这是移植改编的国外乐曲在技巧上难度的共同点。加之此曲本身是小提琴独奏曲,一些在琴弦上可以清晰按压的十六分音符,移植到竹笛上演奏,很容易出现模糊带过的情况,尤其是当十六分音符中出现大量的半音时,快速的旋律行进往往使音质被忽略。

半孔音与全孔音指法的快速变换,难度不仅是音准上的,还是清晰度上的。因此,极慢速的识谱吹奏是练习重点,以严谨的态度演奏临时升降音,防止快速演奏时出现缺音、错音的情况。除了是对自己的辛勤练习负责,还是对作曲家及其作品的尊重。

此曲充分体现了变化音的高难度技巧运用。特别是乐曲后半段,在快速十六分变化音的基础上,加上了双吐循环换气,吹奏时的速度和音色易被循环换气双吐影响,气息控制及对音乐旋律线条的把握成为众多竹笛爱好者争相挑战的难点。

《流浪者之歌》中最值得一提的是,唐俊乔教授创造了"唇击吐"的新技巧(符号标记 )——两唇用力,舌放其中,用气和"吐音"快速吐出高低八度。这一技巧形象的模仿小提琴拨弦的效果,是竹笛演奏技法中的一大创新。

)——两唇用力,舌放其中,用气和"吐音"快速吐出高低八度。这一技巧形象的模仿小提琴拨弦的效果,是竹笛演奏技法中的一大创新。

结束语

《罗西尼主题变奏曲》和《流浪者之歌》作为极具代表性的移植改编曲目,用传统的中国民族乐器再现西方管弦乐作品,对于竹笛音乐作品的创作、传统演奏技术的革新,起到了冲击和催化的作用。

唐俊乔教授的高超演奏技法既注重技术性,又具备音乐之美感,同时完美的平衡了中国民族音乐的“传承延续”与“突破创新”。通过对唐俊乔教授半孔演奏方式及高超演奏技术的研究分析,在学习和实践中熟练掌握竹笛演奏技术,一点一滴感受个中音乐魅力,用身与心共同享受中国笛文化,最终得到进步和突破!