在我国诸多民族乐器中,笛,可能是中华基因血统最纯正的一类。河南舞阳贾湖遗址出土的骨笛,将中国音乐起源从距今五千多年推进到了八千多年前。这件世界上最古老的吹奏乐器,从无声静默的博物院,走进繁音动荡的大戏院,可能是音乐舞台上最神奇、最独特的创举。在2018"上海之春"国际音乐节上,唐俊乔领衔主演的《笛韵天籁》,因其在再现骨笛原声的同时,将笛艺史用全新的演出形式带给观众全新的艺术体验,而成为众人瞩目的焦点。

新梢才出墙

《笛韵天籁》四字标题的前缀稍嫌繁复:跨界融合创新交响民族器乐剧。听完演出,我终于发现,最早见诸媒体的宣传用语"大型原创交响民族器乐剧",似无不妥。而编剧徐瑛称其为“竹笛多媒体音乐剧场”,较为简明。“一部由演奏家演出的音乐剧场戏剧"被打上跨界、融合、创新、交响的标签,所谓实至名归顺理成章。

用一个小时讲述笛的八千年演变历史,如何慧敏巧思匠心独运?

将编剧、导演集于一身的徐瑛,岂肯让这段笛乐史简单化表面化,在舞台上浮光掠影生搬硬套?我们的祖先,从基本的生存需要进入高级的精神追求,从屠戮禽兽逐宗剔骨,到采伐素节削管打孔,从骨笛到竹笛,围绕一件乐器的演变,贯穿透视中华文明,用音乐讲述历史。

全剧由《逐宍》《作律》《竹韵》《天籁》四章或四幕结构而成,起承转合自在其中。依照“剧”的章法,《笛韵天籁》文本中“剧”的元素,如情节和人物,绝对不可或缺。但矛盾与冲突,却有意在诗化中得以淡化、弱化。毫无疑问,它是高度抽象的听觉艺术,在这部剧中,将写实主义具象处理只能弄巧成拙。这部以演奏为主的器乐作品,需要回归或超越中国传统美学中的"太虚"和"空灵"的写意,这是创作者的立足点与出发点。

古今文人墨客,咏竹者众。有人说,竹是一首无字的诗,竹是一曲奇妙的歌,竹是中华民族品格与情操的象征。《笛韵天籁》以精妙文辞优美意韵为音乐奠定基调,经心着力选取节点切入,深度开掘中华文化内涵精神。从原始到文明,从质朴到优雅,从蛮荒到时尚,从远古到现代,通过笛质材料的演变折射笛乐功能的扩展。围绕“器”与“乐”,引申到崇尚竹之气节、竹之风骨的传统哲学层面,可谓创意高明、立意高远,文意高深、乐意高妙。在叙事方式、表演形式与语言系统、理念技法等方面,自觉能动大胆创新,引领风潮独占鳌头。

徐瑛设计了两个“角色”领衔头牌,旦为乐神,生为伶伦,男女主角挑梁担纲。她和他,穿越时空自由出入天地之间。她和他,同“长老”“头人”“乐伶”“仙女”以及二十四人竹笛乐团,繁管和鸣以笛传声,形成互动感应的关系。用音乐传递着中华文明的开蒙启示、开化升华。美妙奇异、和谐丰美的笛音,将歌剧或乐剧的“咏叹""宣叙"与"重唱""合唱"呈现于舞台。

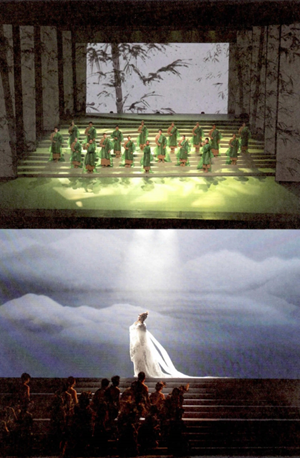

中国传统戏曲素以“太虚”为背景,以"空灵"为舞台。《笛韵天籁》四章或四幕所有的场景色调、光影明暗,无不为自然的环境、时间、季节与人物的情感、思绪、心理的视觉语言。舞台多媒体设计,浓淡相间虚实相宜,引人入胜美轮美奂,体现出中国传统美学中"空故纳万景"的深层涵义与现代解读。最后一章,天幕巨幅《千里江山图》,重峦叠嶂林木苍翠,雄奇壮丽气象万千,同音乐形成视听艺术双重魅力。

在“中国戏曲之母”昆曲中,笛的重要位置与特殊作用,显而易见不言而喻。中国传统戏曲大多剧种采“丝”连声以琴托腔,昆曲恰恰举“竹”引腔以笛伴唱。“昆曲和曲笛犹如‘鱼’和‘水’的关系”,唐俊乔心有灵犀,徐瑛所见略同。有人盘诘,三幕竹韵中的昆曲旦与生,是否可附会杜丽娘、唐明皇?笔者认为似无必要。她和他吟咏《牡丹亭》《定风波》文辞诗句,

无非就是象征意味的标识符号。在这里,笛同时代表其从远古到元末,已上升到自身发展的辉煌时期。

苍筤如出尘

上海音乐学院前任院长、作曲家许舒亚说:“这是一部在音乐上充满原创性的作品,将给观众带来惊喜。"应该说,我们在现场聆听过程中的不断惊喜,绝大部分的确来自音乐本体与创作主体。上海音乐学院纪冬泳、戴维一和中央音乐学院杜薇、马懋玄,这四位青年作曲家能入唐俊乔青眼,一定是兼备创作的实力与作品的魅力。四人各司其职分幕包干,是否风格不够统一?依从逐宋、作律、竹韵、天籁四章所描述、所表现的历史阶段、人文环境与内容情节、人物风采的着眼"点"不同,音乐造像与主题动机,有所区别差异当在情理之中。全曲“线”的走向,始终贯穿某种内在气韵。音乐"一体化"是否可以更严谨流丽?章节联缀"针脚"是否可以更顺畅细密?那是下一步完善需要考虑的问题。

美国人类学家霍贝尔认为,文化是“从简单到复杂,从同质到异质的推移”。该剧突出一个核心:从骨笛到竹笛,已然点化主题。原始初民的实用品与艺术品之间的形质变化功能转换,只能盖以考古成果为依据。从古代岩画还可能看到并模拟其舞姿,但谁也无法听到原始人唱的歌、吹的曲。今天的一切皆由想象与创造合力而成,这种想象与创造只要合情合理,便可为今人接受。

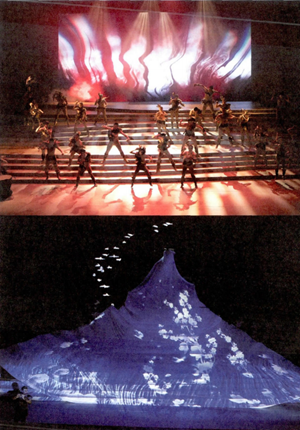

第一章《逐宍》,音乐既古朴又先锋,纯真天然粗野狂放,带有强烈的原始主义风格与力量。所谓“原始”并非时间概念而是文化释义。开初音乐的形态,简单、混沌,无规律、无音律,是一种超现实、超理性的声响。简单的笛音,若隐若现飘忽不定,强力的打击乐则以固定节奏贯穿;中段突出节奏感与舞蹈性,人声无明确的文辞语意,营造一种气氛,渲染一种情绪。交响乐队主要以弦乐的节奏型相伴,无明确音高,无清晰旋律,表现原始初民在围捕狩猎之后,围着篝火歌舞的狂欢场景。

在作曲手法上,纪冬泳采用无调性、多调性与奇异怪诞的音色、繁复变幻的节拍、不规则的节奏、不协和的织体,仿佛法国画家高更的画中人,在音乐中呼之欲出栩如生。“一切艺术都根植于‘原始’之中,”正如英国学者亨利·摩尔所言,“艺术是一种普遍的连续不断的活动,而没有过去和现在之分。"原始与现代,无缝对接浑然一体,在第四乐章《天籁》中表现得最为自然洒脱自由纵横。郭文景竹笛三重奏《竹枝词》,原曲《冻竹》《雨竹》《风竹》三个乐章,这次由其门徒马懋玄编创,竹笛独奏、重奏、合奏与歌队、交响乐队演释,音乐中注入了新的美学哲思和新的理念技法,别开生面独具一格自成一派。

最为美妙绝伦、悦耳动听的音乐集中于第二、三幕。那是真正意义的高级优雅的音乐作品,绝对不是仅为了复制自然的表象,而是人文情怀、思想情感、生命价值的本性、灵性、悟性的表达,更有机有效地对艺术创造生命力的催化与激发。“黄帝令伶伦作为律……取竹之榭谷……听凤凰之鸣,以别十二律",著名音乐史家杨荫浏先生对《吕氏春秋·仲夏记·古乐篇》的记载曾有独到的解说释义。第二幕《作律》以乐神降临人世凡间,用乐律导引伶伦,简单粗糙的单音最后化作优美妙曼的音律。第三幕《竹韵》更以境生象外的艺术手法,"笛"作为“角色”与昆曲旦角生行如影随形,杜薇借用《皂罗袍》《步步娇》等传统曲牌,演化出一段韵律、一种韵味、一番韵致,如梦如幻美胜仙境,听来赏心悦耳别富意趣。

何人爱此君

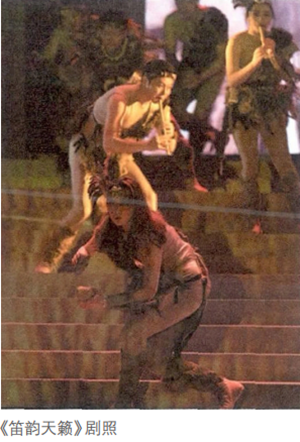

既然《笛韵天籁》谓之“剧”,笛乐堪为主角。因角色化的音乐、音乐化的角色,女一号乐神、男一号伶伦及一群配角,需集体速成角色化的表演。单纯的演奏者变身多面的表演者,中央芭蕾舞团一级编导费波,如何立竿见影妙手点化?同职业舞者相比,“笛韵”中的身姿造型、肢体动态自然不能算作反复高难。但一边吹奏、一边表演,保持气息绵延稳定、吹奏乐句流畅连贯,音乐精确、肢体到位,真是笛乐艺术的一次全新挑战。

舞台上最年长的特邀演奏家蒋国基,曾吹过世界上最大的巨笛和最小的口笛。第一次以头冠雉羽身着兽皮的扮相饰演长老,口吹骨笛召唤族人,而这仿制特制的骨笛也是大有来头。唐俊乔教授与贵州玉屏璞韵箫笛文化有限公司制笛师王建宏等,联合组成骨笛复原研制团队,采用红木、紫檀、湘妃竹、苦竹、树脂合成材料等,历时一年反复试验,最终研制出与出土骨笛音色相似且音准更精确、音质更丰满的仿骨笛,目前正在申请专利。

全部由上音竹笛乐团成员担任的群众演员,第一幕粗犷野性的原始先民、第二幕灵巧活泼的森林精灵、第三幕温婉灵秀的仙女、第四幕纯朴

激情的世间众生,在高质量演奏的同时,他们的表演相当到位。经过形体训练而获得相对自由的学生,音乐更好地抒发内在的情感。古筝、中阮和笙三位乐伶也用恰如其分的音乐表情,为笛乐点染增色平添意趣。

舞台下、乐池里还有一群可爱的角色,青年指挥家赵晓鸥与上音附中青少年交响乐团、音教系合唱团,精彩呈现了《笛韵天籁》相当大的部分。第一幕,在表现洪荒蛮荒的喧嚣躁动之后,一切归于平静安谧,人声轻柔与弦乐长音铺底,一种意境化、意象化且带有对比度与辨识度的民族七声乐律,清新而神秘。第二幕开始弦乐飘出如薄纱般的轻雾,小提琴独奏美妙柔曼,女声合唱在笛音与管弦乐之间穿游出入依稀可辨。第四幕交响乐队比重增厚加大,交响乐的张力感发挥得更为充分,一个附中乐团技术过硬且训练有素,演奏水平令人称道感叹。

最后大轴着墨于男女主角。乐神和伶伦,开初的师徒、后来的搭档,和谐默契相辅相成。魏思骏扮演的男一号,从混沌懵懂的伶伦,到清明舒朗的乐师,角色的转换相当自然。唐俊乔领衔女一号,天然具备自身优势,从一出场就艳压群芳惊为天人。神女仙姝飘然降临,神采仙气超凡脱俗,再来评点其专业水准似无意义。在音乐舞台上,唐俊乔的出色表现有目共睹众口皆碑,其精湛超群的演奏水准在该剧中再次充分展示,塑造的乐神堪称完美的艺术形象。最后一幕,她天然去雕饰褪尽华服锦衣返璞归真,一头青丝一袭素白,笛乐真正成为独一无二的主角。繁复高难的演奏技法,豪迈洒脱的音乐性格,从竹的风韵、风骨,到竹的意象、气节,天籁梵音浑然一体,全剧主题得以升华。强烈的视听冲击力,带给听众无限深广的想象空间。

从骨笛到竹笛,从自然王国到艺术王国,一次蜕变创造一个新的世界。《笛韵天籁》是为唐俊乔及其团队量身订造的作品,一个在不同维度中重新建构相互联系的作品。它内涵深刻容积丰厚,其典型性与独特性决定其很难被复制仿造。该作为新时代的传统民族音乐开辟了一条积极探索的新思路、一片光影斑斓的新疆域,同时将中国笛艺发展推向了新的高峰、新的境界。