关于中国竹笛的起源,历来许多专家、学者作了大量的研究和考证,但至今未能得到完全统一的结论。其原因是很清楚的:要弄清笛子的历史,不外乎是两条途径;一是历代史书经传的记载;二要依据地下发掘出来的古代文物。这两者之间相辅相成,相互印证。但是,自秦灭以后,历代文献史料中关于笛子的记载实在是众说纷纭。笛、篪、箫、龠,常相混淆。后者往往因袭前者,以至以讹传讹,使今人莫衷一是,真伪难辨。从文物的考证来看,亦有其难;笛为竹质乐器,要在地下保存几千年而不至毁灭,原是极其困难的。况能被考古工作者所发现的,更是绝无仅有。因此,关于笛子起源问题存在一些争论,原不足怪。

从目前看来,有关笛子的起源,有如下几种说法:

一是从最早记述笛子的《周礼》一书来看,可以追溯到西周①。二是认为笛子流行于战国时期。②三,也是较多的一部分学者认为,笛子源于古时西域(今新疆及中亚一带),汉武帝时由张骞自西域带回长安,始在中国广泛流传。③

《周礼、春官》云:笙师“掌教歙竽、笙、埙、龠、 箫、篪、篴管。”注:“杜子春读篴为荡涤之涤,今时所吹五孔竹篴”。④其中“篴”与笛音义并同,即今时“笛”的古字。这是有关笛子最早的文字记载。然而,《周礼》的记载一直未曾得到后人的承认。其原因是很多的。

《周礼》亦称《周官》或《周官经》,为儒家经典。其中讲述周王室和战国各国制度。有人认为此书可能为西汉刘歆伪造,并非真为周公所作。因此有人提出《周礼》中有关“篴”的记载是否可靠。还有人认为,“篴” 字仅见于先秦著作中的《周礼》一书,而当时的其它各书,包括《尔雅》,以及后来的《说文解字》等我国最早的字书中均未见有此字,疑是后人作伪。而且,历来多数学者认为,古人所说的笛,是指竖吹的洞箫类乐器,并非真正的笛子。唐朝以后所说的笛,才是指横吹的竹笛。沈括在《梦溪笔谈》中说:“后汉马融所赋长笛,空洞无底,剡其上孔五孔,一出其背,正似今之尺八。……太常鼓吹部中谓之‘横吹’,非融之所赋者。”⑤“尺八”即为箫的别称。杜子春同为东汉人,其所注之“篴”是否与后来马融所赋的长笛为同类乐器呢?似乎无法得到确切的结论。从上面看来,仅凭《周礼》一书的记载,的确还不足以说明西周时已有笛子存在,需要更有说服力的证据。

至于笛子流行于战国一说,亦是一种推测。主要的依据之一是宋玉的《笛赋》。《笛赋》是否为战国时宋玉所作,则大有疑问。(文中所述荆轲刺秦之说,当为宋玉身后事。)但不管《笛赋》是何人所作,其年代当不会晚于汉。从《笛赋》所记述的内容看来,战国时已有笛流行。只是,这里的笛,到底是笛还是箫,同样是一个问题。

目前更多的学者倾向于“笛子为西域乐器,西汉时流入我国”一说。关于认为笛为胡乐这一观点,历代文献中的记载比较多了。

晋、崔豹《古今注》:“横吹,胡乐也。张博望入西域,传其法于西京,唯得《摩诃兜勒》二曲,李延年因胡曲,更造新声二十八解。”⑥

《文献通考》:“横吹自北国,梁横吹曲曰下马,吹笛是也。”“大横吹,小横吹,并以竹为之,笛之类也。”⑧

《隋书·乐志》:“西凉者……变龟兹声为之,胡戎歌非汉魏遗曲,故其声调悉与书史不同。……其乐器有长笛、横笛……等十几种,为一部。”⑨

汉、马融《长笛赋》:“近世双笛从羌起。”《宋书、乐志》因曰:“按马融《长笛赋》,此器起于近世,出于羌中。”又云:“今有胡篪,出于胡吹,非雅器也。”⑩

张骞二次出使西域(第一次为武帝建元二年,即公元前139年;第二次为元狩四年,即公元前119年),历时多年,大大促进了东西方文化的交流。崔豹说他带回了笛法与笛曲,由此推测也同时带回了西域的笛子,可信。李延年据张骞带回的笛曲《摩诃兜勒》,更造新声二十八解,至今我们还能从汉乐府中见到这些乐曲的名称。如《折杨柳》、《望行人》等即是。其他各代正史均载笛为胡乐,看来上述说法有一定道理。但问题在于张骞出使西域之前,中国是不是已有笛子流传?如有,它与西域的笛子区别何在?看来,上述许多疑问,一时都无从得到满意的解答。

一般说来,在历来有关笛子起源的探索与研究中,所能得到的文史资料几乎都扑朔迷离,难观全貌。要拨去笛源研究上的迷雾,最大的希望是在考古工作的新发现上。1973年湖南长沙马王堆三号汉墓和1978年湖北随县曾侯乙墓的发掘,给笛子的研究提供了重大证据,从而为这一研究开辟了一个新的天地。

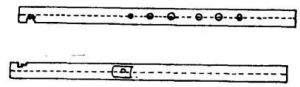

在马王堆三号汉墓东边箱57号漆方奁内,发现了两支竹制横吹按孔单管乐器。(见附图一)⑪并在墓内记有殉葬品账目的清册的竹简上,写明“篴”的字样,即知两器就是古代的笛子。两笛形制相同,分别长24.7cm、21.2cm,均由不髹漆的竹管制成。

附图一 马王堆三号汉墓出土笛(吹口已坏)

首端利用竹节横隔封死。距首端0.7cm的管身一侧,开有长方形吹孔。尾端系开口断竹。距首端10cm处,依次有六个大小不一的按音孔,周围削成一个平面,与吹孔所在平面成90度直角。距吹孔最近的第一孔背面有一小孔,用途不明。据考证,确为古笛无疑。

这一发现,对于笛子起源研究上的重大意义,是不言而喻的。它对于澄清上述的许多疑难悬案,将起到十分重要的作用。

首先,它对“古代所谓笛即是指竖吹的洞箫"这一观点,提出了质疑。因之产生了重新探讨的必要。

关于这一点,历来的答案几乎是肯定的。

《续通典》云:“近代太常误以横吹为笛,而呼笛为长箫。故《朱子语录》曰:‘今呼箫者乃古之笛,惟排箫乃古之箫。’可谓知言矣。”⑫

清、徐养原《笛律》也说:“大抵汉魏六朝所谓笛,皆竖笛也。”⑬《中国音乐史纲》亦采纳此说:“古时之篴竖吹,与今洞箫相似。”⑭然而长沙马王堆三号汉墓所出土的古笛恰恰为横吹之器。而且,在墓中同时出土的详细记载随葬品名称与数量的“遣册”竹简上写明为 “篴。”对此唯有一种解释:汉时确是把横吹之笛称为 “篴”的;

那么,“古笛竖吹”之说究竟从何而来?颇值研究。

大凡历代学者对于古笛的注释,均以汉代文人的论述为依据。事实上,目前我们所能见到的提到笛子的最古老的书籍,除了《周礼》与《笛赋》外,就只有汉代儒者们的著作了。要弄清上述问题,就必须先研究一下汉儒们的对于古笛的各家之说。其中最早的和对后人影响最大的有四人:杜子春、许慎、马融以及应劭。

村子春生于西汉末,是四人中最早的一个。其所注《周礼》“篴”云:“读荡涤之涤,今时所吹五孔竹笛。”

其后有许慎(公元58年~114年)所著《说文》云:“笛、七孔,竹筒也。”筒即断竹。又云:“羌笛三孔。”⑮

马融(公元79年~166年)稍晚于许慎,他在于《长笛赋》中对笛的论述给后世的影响尤大。其云:“近世双笛从羌起,羌人伐竹未及已。龙呜水中不见已,截竹吹之音相似。剡其上孔通洞之,材衣当簻便易持。京君明贤识音律,故本四孔加以一。君明所加孔后出,是谓商声五音毕。”⑯

应劭为献帝时人,其所撰《风俗通义》云:“武帝时丘仲之所作也。笛者,涤也。所以荡涤邪秽,纳之雅正也。长一尺四寸,七孔。其后又有羌笛。”此句后引述了上文马融的《长笛赋》。⑰

不难看出,上述四儒之说各有千秋,无怪乎后人常常迷惑不解了。

梁人沈约说:“笛,案马融《长笛赋》,此器起于近世,出于羌中,京房备其五音。又称丘仲工其事,不言仲所造。《风俗通义》则曰:‘丘仲造笛,武帝时人。其后更有羌笛尔。’三说不同,未详孰实。”⑱

《续通典》也说:“杜子春云笛五孔;马季长云笛四孔,京君明加一孔为五孔。又云近世羌人所造。许氏《说文》云笛三孔(?);《风俗通义》云笛七孔。汉丘仲所造。以此观之,汉儒似不识笙师所掌之笛矣。”⑲

把汉儒们所说的笛分析一下,我们不难发现,他们所述的决不止一种笛。据《风俗通义》古笛后更有羌笛一说,可知古笛非羌笛。据马融所谓羌笛、长笛皆出于羌之说,可知羌笛亦非长笛。《风俗通义》与许慎《说文》所说的七孔古笛,自然也不是马融的长笛。很清楚,汉时存在着三种笛。一是古笛,亦即雅笛,七孔,长一尺四寸,横吹。二是羌笛,三孔。三是长笛,原为四孔,京房增为五孔,长一尺八寸,竖吹。可惜后代的许多学者,却未曾注意到这一点,因而对汉儒们的各家之说感到无所适从了。

马王堆三号汉墓中出土的古笛,可引人走出迷宫。从它的形制看来,它正与许慎、应劭所述之古笛相符。所谓“荡涤邪秽,纳之雅正”的“雅笛”的桂冠,完全应归属于它。《周礼》所记之笛,正是这一种古笛。这是不难证明的:《周礼》之笛早应用于周代,而上述汉时存在的三种笛中的羌笛与长笛,按马融之说,皆近世出于羌,并非为中国固有者。《周礼》之笛,显然不可能是羌笛与长笛。它只可能是第二者——与应劭许慎所述相符的马王堆古笛。羌笛与长笛在中国流行不过是“胡人侨居。”而马王堆古笛才是真正的“中国公民”。

从《长笛赋》中的描述看来,马融的长笛正似现在的洞箫。沈括也说马融的长笛非横吹,“正似今之尺八”。看来马融之所以把它称作“长笛”而不单称作“笛”,肯定是有所区别的。长笛长于古笛,才称长笛。尺八者,长一尺八寸也。而古笛仅长一尺四寸。(马王堆古笛仅长24.7cm和21.2cm 。)

综上所述,《周礼》与《笛赋》中的所谓笛,就是马王堆汉墓出土的横吹古笛。后人之所以误认古笛为竖吹者,与马融的《长笛赋》有关,”他们误将马融的长笛以为古笛。箫笛之混,当由此起。自后汉起,经历魏晋南北朝,直到隋朝,都称箫为笛,而把竹笛称为横吹与横笛,以别于竖吹之“笛”。直到唐朝才得以纠正。但“古笛竖吹”之说,却因而一直流传至今。杜子春注《周礼》之遂为“今时所吹五孔竹笛”,看来也是指长笛一类乐器,并非中国七孔古笛。《文献通考》(卷138)也指出:“杜子春谓如今时所吹五孔竹笛,则是为当读为涤荡之涤,非矣。汉部所用雅笛七窍不知去二变以全五声之正也。”杜子春为注周礼之遂的第一人,他这一错,竟导致后人错了二千年。

从前面所引梁人沈约的一段文字来看,马融与应劭均提到丘仲造笛之事。关于丘仲其人,目前无从得到更多的史料来进一步查考。从马融与应劭所处的年代(尤其马融,其出生年代距汉武帝即位仅隔120年不到。)以及他们所记述的情况来分析,汉武帝时当确有其人。应劭说笛为丘仲所造,只不过是因循古人常用的说法而已。古人总喜欢把某一发明附会到某一个人的身上。事实上,从大的方面来说,任何创造发明都是劳动人民长期实践的结果。但是从具体方面来说,在一个时期中也会出现某个个人,他在总结了前人的知识与经验的基础上,使某件事物得到了重大改革与推广,因而被后人推崇为某事物的创造者、发明者。丘仲很可能就是这样的一位制笛名家。

汉武帝时,对匈奴进行多年的战争,打通了通向西域的道路。并派遣张骞二次出使西域,使西域的音乐文化沿着“丝绸之路”传入中国。丘仲正是这一时代的人。以他的当时制笛名家的身份而言,他肯定见到了西域传入的胡笛,也同时使用着中国的古笛。我们完全可以作这样的推测:正是丘仲,他在中国七孔古笛的基础上,吸收了胡笛的一些优点,造出了接近现代竹笛的新笛,并以它强盛的生命力很快就被普遍采用了。马融与应劭在论笛时,自然不可能不提到这一位制笛巨匠。随着丘仲笛在中国的广泛流传,中国古笛便渐渐被淘汰了。从“汉儒似不识笙师所掌之笛”这一情况来看,到西汉末期,自宫廷至民间,已很少再见到马王堆出土的那种古笛。然而在我国西北一些如羌等少数民族中,他们始终保持着本民族固有的文化与习俗,羌笛则继续在使用着,流传着,一直延续了许多个世纪。我们从汉以后历代的文献中,还都能找到关于羌笛的记载。后人之所以始终认笛为胡乐,与汉后不见古笛只见羌笛的事实,不无莫大的关系。

长沙马王堆汉墓古笛的出土,更重要的是它还证明了早在张骞西征之前,中国已有笛子在流传。

马王堆汉墓为西汉初期墓葬。据墓中出土的“轪侯之印”、“长沙丞相”和“利苍”三颗印章,以及很多缄封随葬物的“轪侯家丞”封泥考定,为轪侯利苍及其家属墓地。利苍死于公元前186年,据考证三号墓葬的绝对年代可确定为公元前168年。张骞第一次出使西域为公元前139年,历时一十三年,于公元前126年才归汉;就是说,张骞自西域带回笛子时,那两支笛子已在地下埋藏了近半个世纪。至于笛子的产生及在中国流传,毋庸置疑,其年代更要早得多。从战国末至汉建立,中间仅隔秦代短短的15年,至轪侯利苍死,也不过30多年。可以相信,战国末期甚至更早就已有笛在中国流行了。《笛赋》《周礼》所载,很可能是真实的。

同时,关于“篴”字为后人杜撰一说,也值得重新考虑。“篴”字之所以仅见于《周礼》 一书,目前看来,原因有二。其一可能为各书遗漏。大量先秦古籍,被秦始皇付之一炬,后又数经战火,传至后世者能有几何?况幸存者大多又经历代文人删改校注,手抄版印,我们今天所能见到的,往往很难是本来面目了,遗漏的又何止一个“篴”字。就是东汉许慎的《说文解字》,其成书年代要比《周礼》及马王堆汉墓中刻有“篴”字的竹简晚得多,且还经唐李(阳冰)宋二徐(铉、锴)校改,历代文人奉为经典,尚未收进“篴”字,当为遗漏无疑。

其二,一个更重要的原因是,《周礼》所载之笛,在当时可能还有别的名称。因而不用“篴”字。

要说明这一点,我们先来看看当时各书中关于另一种古竹管乐器“龠”的记载和注释。

《周礼·春官》笙师句注云:“玄谓篴如龠三孔。”

《诗、简兮》注云:“龠六孔,以竹为之。郑注礼云三孔,郭璞同云形似笛而小。广雅云七孔。”

《毛诗传》曰:“龠六孔。其或曰七孔者,连吹孔而言也。”⑳

《广雅》曰:龠谓之笛,有七孔。疏云:“龠或作龠。”㉑

显而易见,龠有二种, 一种为三孔龠;另一种为七孔龠(不算吹孔作六孔)。而七孔龠就是笛。

《续文献通考》说得更清楚:“笙师之笛失传久矣。大抵音有南北器,有楚夏。吕氏春秋曰,有娀氏始为北音,涂山氏始为南音。周公召公取之以为周南召南。诗曰:‘以雅以南,以龠不僭’。此之谓欤。然则,龠乃北音,礼记所谓夏龠是也;笛乃楚音,左传所谓南龠是也。俗呼为楚有以也夫!”㉒

这一段的分析是很有道理的。三孔龠即为称作北音的夏龠;而《周礼》所记的篴,则在当时多被称作南龠,俗呼为楚。现在我们又为上述推论找到了一个有力的佐证;正是在古代楚地的湖南长沙马王堆,我们得到了七孔的古笛;也正是在古代楚地的湖北随县擂鼓墩,我们得到了与马王堆古笛十分相象的曾侯乙篪(见下文)。这难道纯然是巧合吗?笛被呼为南龠,甚至俗名就呼为楚,可见古代楚地七孔竹管乐器之盛行。篴字何以独见于《周礼》而不见于其他各书的疑团,亦当迎刃而解了。

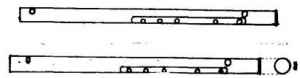

湖北随县(随州市西郊)擂鼓墩一号墓(即曾侯乙墓)其年代为战国初期,(比马王堆汉墓要早近三百年)墓中发掘出大量的古代乐器。其中也有两件竹制横吹按孔单管乐器。经专家考定为“篪”(见附图 二)。㉓

附图二 篪 湖北随县曾侯乙墓中室出土

两器形制相似,全长分别为29.3cm和30.2cm。整个乐器用一根一端有竹节的竹管制成。管身髹漆,并饰朱漆彩绘三角云纹与绹纹。管端用木堵塞。管尾利用竹节横隔堵住,是一种有底的闭口管。椭圆形的吹孔与五个呈圆形的按音孔所在平面成90°角。尾端还有一出音孔。

曾侯乙篪的出土,对于中国古笛“起源于西周”之说的考证,也将起到不可忽视的作用。

篪是周代广泛使用的重要乐器。不少先秦古籍中均有记载。如《诗·何人斯》云:仲氏吹篪《尔雅·释东》云:“大篪谓之沂”。《周礼·春官》云:“笙师掌教歙、竽、笙、埙、龠、箫、篪、篴、管。”

篪与笛是两件十分相似的乐器。历来有许多人曾认为同一乐器。《乐纂》就把横笛叫作“小篪”的。但实际上篪为有底(闭管)乐器,而笛为无底(开管)乐器。由于有底和无底之别,发音及演奏上都有所不同。从曾侯乙墓出土的篪与马王堆出土的笛看来,证明上述说法是正确的:篪与笛确是两种不同的乐器。但是出土的篪笛也证实了两者之间十分亲近的关系。它们之间有着深远的渊源。

《诗·何人斯》郭璞注云:“竹曰篪,长尺四寸,围三寸;七孔,一孔上出,经三分,横吹之。”显而易见,这里所说的篪与古笛极为相象了(除闭开管不同之外)。我们很难设想,在音乐已是相当发达并且广泛使用篪的周代,数百年中篪的制作者与演奏者竟会未发现无底之笛。须知无底的笛在构造上及制作上比起有底的篪来更要简单一层呢!从这一点上来说,虽然随县出土的篪是利用竹节自然封底,但当时的制作者也完全可能先做成无底之篪——笛。然后再加上底而成为篪。

蔡邕《月令章句》云:“箫长则浊,短则清。以蜡蜜实其底而增减之则和。”这种有底之箫就是如此制作,可见此种方法并非没有。从此看来笛与篪并存于同一历史时期是完全可能的。

从曾侯乙墓出土的篪与马王堆汉墓出土的笛的比较中,我们还可发现一个更有意义的佐证:两者的吹孔所在平面与按指孔所在平面均成90°角。换句话说,它们是用同一种手式来演奏的。即双手掌心朝里,篪(笛)身放在大指与食指之间,吹孔朝上,按指孔朝前,正好成90°角。它们这种特别的构造,只可能有这种演奏姿势。而且,从长沙杨家湾汉墓出土的作乐木俑(见附图三)与山东南武阳东阙汉代画象石(见附图四)

附图三

附图四

可以确证。这一点不但进一步证实了马王堆出土古笛与曾侯乙墓同出一源,确为中国固有者,决非外来之物;而且从篪与笛不但在构造上极为相似,同时采用着相同的演奏姿势,以及曾侯乙篪正与马王堆古笛出土于同一地区——古代的楚地——这些事实来看,篪笛当并存同一时代——西周。这也正与《周礼》中关于笙师同时掌教吹篪吹笛的描述相吻合。《周礼》 一书亦经近人据战国时期的青铜器铭文所载作了考证,证实了其确为战国时期的作品。这也为笛子存在于西周之说提供了有力的佐证。因之《周礼》所记当是可信的了。

既然中国早已有笛流行于西周,那么,张博望为什么还要传西域笛法与笛曲来西京呢?其实这并不难于理解。张骞自西域传胡笛于西京,应是可靠的。问题是西域的胡笛不论在形制上、演奏方法上及笛曲音乐的风格上,都与我国流行的古笛有所不同。我国古籍在关于胡笛或羌笛一类乐器的记载中,多说是三孔。如许慎《说文解字》云:“羌笛三孔。”唐人李善也说过:“羌笛长于古笛,有三孔,大小异。”马王堆古笛分明是七孔。可见胡笛从形制和演奏手法上来看,与中国古笛大相径庭。然而,张骞带回的胡笛在演奏方法上可能更接近于现在;而不象当时中国古笛因吹孔与按音孔成90°角而采用双手掌心朝里的姿势。至于西域的笛曲音乐,不论在其节奏特点或是旋律音调上,对我国的民族音乐来说,无疑都是新鲜的,有着许多可取之处。正因为这些,张骞才有传其“法”与“曲”到西京的必要。

以历史的眼光来看,一件乐器,它与其他任何事物的发展一样,是在不断的使用实践中不断改变,不断进化而来的。一种乐器,既可能是吸取数种不同的乐器长处而产生;也可能随着音乐的需要而派生出数种不同的乐器。今天的笛子,正是在中国古笛与西域胡笛的基础上发展演变而来的。自汉武帝时西域胡笛传入中国以后,中国古笛逐渐采用了胡笛的吹孔与按音孔在同一平面上的演奏方法,吸收了西域笛曲的音乐养份;也保留了中国古笛七孔的基本形体,胡笛与古笛渐渐同化了。中国古笛的原形也逐渐从中国音乐舞台上消失,至西汉末已基本上被淘汰了。它以新的姿态出现在中国乐器的行列之中。至唐后又被加上了膜孔,笛子的音质、音量均为之一新,形制趋向完善,演奏技巧也日益丰富了。今天的人们早已忘记了它本来的面目,只知道笛为胡乐。殊不知,至少在二千多年以前,我国人民就已经使用了笛。单说笛子起源于西域,显然是不够正确的。

中国是有着五千年历史的文明古国。她的灿烂的文化,历来曾给予外族以极大的影响。她也善于吸取别人的长处,溶化在自己的民族文化中,并得到发扬光大。这是不乏其例的。笛子历史的探源,正证实了这一点。

————

注

①见吴钊《篪笛辩》一文。(《音乐研究》 一九八一年第一期)。

②见上文。并见蔡敬民《竹笛与新竹笛演奏法》 一书第一页。(江苏人民出版社1974年版)。

③见常任侠《汉唐间西域音乐的东渐》 一文。(《音乐研究》1980第二期)。

④《周礼》及以下《诗》《礼记》《尔雅》等引文均依《宋本十三经注疏》。

⑤见沈括《梦溪笔谈》卷五,乐律108条。

⑥这里引《古今注》卷中,四、以及《中华古今注》卷下,四(练江汪述古山庄校刊本)均为“唯得‘摩诃兜勒’二曲。”下文晋书则载为“唯得摩诃兜勒一曲”。

⑦见《晋书·乐志下》。

⑧见《文献通考》卷138,乐11。

⑨见《隋书·乐志下》(卷15)。

⑩见《宋书·乐志》(卷19)。

⑪本文附图以及以下说明均引自吴钊《篪笛辩》一文。

⑫《续通典》卷88、乐四。

⑬引自《汉唐间西域音乐的乐渐》 一文。见注③。

⑭见杨荫浏《中国音乐史纲》,第69页。(历叶书店1952年版)。

⑮见《说文解字》〔笛〕一义。

⑯⑰见《风俗通义》第243页〔笛〕 一义。东汉应劭撰。(大津出版社1980年版)。

⑱同注⑩。

⑲见注⑫。

⑳此句引自《续通典》。见注⑫。

㉑见《广雅疏证》卷8下、释乐。王念孙疏证。

㉒见《续文献通考》卷110,乐10,〔笛〕 一义。

㉓详见《篪笛辩》 一文。