刘管乐先生是建国后公认的竹笛四大宗师之一,也是北派笛子刘管乐风格的开创者。生前系天津市政协委员、中国音乐家协会会员、中国音乐家协会天津分会名誉理事、天津歌舞剧院国家一级演奏员。他不仅擅长演奏竹笛,还擅长唢呐、管子、笙、打击乐的演奏。所以,他也被称为管乐演奏家。不仅如此,他对竹笛艺术的推广、教学及竹笛制作的改良也有着突出的贡献。

第一章生平

1918年农历春节前的腊月二十四,河北省安国县南章村,在一个普通的农户家中诞生了一个男婴,因当时正赶上还和沿岸发水灾,这个孩子便被取名为刘海水。

他九岁开始与堂兄一起学笛子,组了十几个人的笛子乐队,放学后就随老师学习昆曲唱段和笛子曲牌,又经常观看地方戏的演出。这些宝贵的经历一方面提高了他学习民间音乐兴趣,也为他熟悉掌握北方民间音乐的特点、形成自己的艺术风格及积累创作素材奠定了良好的基础。后来,他因为家境贫寒而辍学,12岁便赴京打工去了。

两年后,因为日本侵华、战乱而返回了故乡,其间曾参加过抗日战争。

返乡后,1935年,经姑父介绍,他拜了当时民间著名的艺人常进和尚为师,学习管乐和打击乐。师父为他取名“心田”,成为了居士。他聪明刻苦,在师父还俗后随他四处流浪谋生,使他开了眼界也得到了磨练。他们农忙时穿上便服下地和农民一样干活需要演出做法事时就应需要穿上和尚或道士的衣服。当时,这种艺人被称为"二宅和尚”或“二宅道士”,很快他便成了“二宅名师”。

心田居士在成为名师后仍不满足,解放后,他进入了河北艺校进修学习乐理、作曲及民乐演奏等等。并拜了元亨道士为师学习管乐演奏。元亨道士也是当时非常有名的管乐演奏家,1950年被中央音乐学院聘请为建国后第一位管子教授。

五十年代是刘管乐从农民走向天津歌舞剧院成为专业演奏家,繁忙并卓有成效的年代。五十年代初,天津成立了音乐工作团,即天津歌舞剧院的前身,民乐队需要唢呐演员,派了王祖一(舞蹈家王堃之父)、河北艺校的朱宝良去民间挖掘人才。经元亨老师推荐,他被邀请去面试。当时的“心田居士”头包白羊肚手巾,身穿土黄色粗布裤褂,脚穿土戦鞋,衣着朴素、身材高大、气宇轩昂。当时,他先用唢呐演奏了一曲《茉莉花》,演奏之后,众评委掌声四起。接着,他又用管子、笛子演奏了多首乐曲。他的精彩演奏打动了在场的所有人,其中包括《歌唱祖国》的作者王莘和《没有共产党就没有新中国》的作者曹火星。他们都被心田娴熟的技巧、浑厚的气功和霸气的演奏风格所折服。天歌庆祝五十周年,每人发了一本厚厚的书。其中李崇望的回忆文章说:“刘管乐一口气可以坚持几分钟的长度,笛声能传五里地,若是搞个吹长音比赛,冠军非他莫属。”新派竹笛创始人刘森先生说: "天下众笛,唯刘老的高尚人品和绝伦笛技,才真是值得我们终生敬仰的。”1951年3月18日,刘管乐正式成为天津音工团的一员,担任笛子、管子和唢呐的演奏。

1951年5月年中国音乐家代表团首次参加当时全球最重要的活动之一,捷克斯洛伐克文化部主办的“布拉格之春”世界青年联欢会国际音乐节,十几场演出盛况空前,他们还受邀赴多个城市和工厂演出,刘管乐成为了让竹笛独奏走出国门的第一人。

同年春,华北军区歌舞团邀请刘管乐和其他民间音乐高手到北京演出,刘管乐等民间乐手的精彩演奏受到了热烈欢迎。周扬、吕骥等人借鉴了刘管乐等民间艺术家,并给予了他很高的评价,并且还为刘管乐录制了唱片。在这张珍贵的唱片中,收录了刘管乐用唢呐管子录制的《小放驴》 《大摆队》 《爬山虎》等民间乐曲。

因为心田擅长各种管乐器,在好友建议下他改名为刘管乐。入团后,他便一直沿用了这个名字。

上世纪五十年代初,刘管乐发现并推荐了笙演奏家闫海登和唢呐演奏家尹二文到团里工作。自1953年起他开始专门负责竹笛独奏,先后随访前苏联、朝鲜、阿富汗、埃及、叙利亚等国家。特别值得一提的是,1953年4月1日在京举行的第一届全国舞蹈汇演中,刘管乐在华北地区代表团演出专场中表演了管笛独奏河北梆子《大登殿》中的一段。由河北宣化区选送的冯子存先生在第一部分的第三个节目演奏了横笛独奏《小寡妇上坟》 《喜相逢》两曲和4月10日的第12个节目《喜相逢》。正是这两位笛界前辈第一次将竹笛独奏搬上了全国性的舞台。

1953年10月,天津人民歌舞剧院参加第三批赴朝慰问演出,曾经目睹了战争的残酷向往和平的刘管乐,在此次慰问中,特地为前线的战士们表演了他自己创作的《和平鸽》。他凭着强烈的激情、饱满的气息、灵活的指法,把象征和平的祥瑞之鸟出神入化的表现了出来,一经演出边受到了战士们的热烈欢迎。此曲结合了南重气、北重舌的两派笛子特点,巧妙地借鉴了弦乐换弓法去巧用“舌点”还时常在中音区打筒音,同时加上小“啐舌”等,在其《茉莉花》 《故乡》等曲目中都有出现。 《和平鸽》是在笛子独奏曲创作中第一个将南北竹笛演奏特点完美结合的作品。笛子演奏家黄尚元曾说“半个世纪前,西欧的现实主义作品尚未遭国人拿来,大师刘管乐竟能吹奏出自然主义的<和平鸽>,使我在四十多年的岁月里始终钦佩。”

此时,随某部队文工团赴朝慰问团中,有一位特别的演奏家,他看到了刘管乐的演奏,特向团里请假,随刘管乐三个月学习北派技巧,很快便创作了南北结合的笛曲经典《早晨》,这位特别的学生就是后来被我们称为笛子四大宗师的南派笛子大师赵松庭先生。刘管乐对学生称赞道:“赵松庭创作的《早晨》没有伴奏,一个人吹效果很好,我要向他学习,你们更要向他学习。”

从朝鲜慰问归来后,时任歌舞剧院院长王莘到天津歌舞剧院民乐队住地山东路64号,专门向刘管乐、闫海登、尹二文三位演奏家商量创作新作品的事。之后,三位艺术家各自创作了传世经典之作,其中刘管乐先生在1954年创作出了根据山西民歌改编的《卖菜》和借鉴了河北民歌和唢呐独奏《百鸟朝凤》创作的《荫中鸟》。

1955年,周总理在观看演出后对刘管乐说:“你的《卖菜》 《荫中鸟》吹得很好,只是《卖菜》的滑音多些。”刘管乐惊诧总理竟如此了解笛子,便更加努力地钻研练习。翌年,总理再次见到他时,特别走过去和他握手说:“你吹的好,你吹的好!”

当年刘管乐先生演奏的《卖菜》 《荫中鸟》在全国各地的广播中播放后,全国笛友纷纷写信给刘管乐先生求他的演奏曲谱。开始,刘老认真的一封封的回,后来越来越多,实在回不过来了,人民音乐出版社便找到了刘老,整理收录了他创作演奏的《卖菜》 《荫中鸟》 《和平鸽》等九首独奏曲,这本曲集,是中国第一部个人笛子曲集,其中的《卖菜》和《荫中鸟》被列为全国音乐院校竹笛专业教材中的必修曲目。

1956年起,刘管乐开始研制七孔笛、八孔、九孔、十孔插口调音笛等,当年为方便推广气孔笛,他与乐器厂的王国栋合作出了一本专门介绍七孔笛的小册子,详细介绍了制作构造、转调指法等。这种调音插口笛已在全国推广,插口调音的做法在箫、巴乌等其他民族管乐器的制作中也被普遍采用。上世纪六十年代初,天津又专门生产竹笛的乐器厂,他经常把竹子的品种、尺寸提供给乐器厂,拿回半成品自己再加工。自制的笛子大多上半截是木制的,下半截是主子的,中间有个插口,不但外观精美,而且音准音色好。他会经常拿着半把剪刀为学生调笛子。

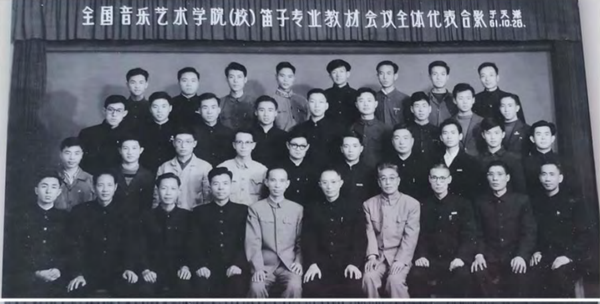

1961年,首届全国笛子教材改革会议在天津召开,届时举办了两场独奏音乐会。邀请了当时的四大笛子演奏家——冯子存、刘管乐、陆春龄、王铁锤。业内专家表示,所有上场的笛子演奏家水平都是一流的,唯刘管乐的笛声最为纯正浑厚,指技最精绝。在这些国内外大量的演奏实践中,刘管乐以其独树一帜的演奏风格,奠定了他在中国笛子演奏史上杰出的地位,受到专家和同行的一致首肯和推荐。

(待续)