摘 要:江南丝竹的笛箭演奏风格,以其明快、儒雅的“南派曲笛”乐风和隽永、细腻的“江南洞箫”曲韵,与其它地区传统丝竹乐乐种演奏风格大相区别而独树一帜。若溯源归宗,则可将其视为是竹笛演奏"昆曲"传统和洞箭演奏“琴乐”传统的一种继承和发展。而这两种音乐风格的继承与发展,又无不显露出文人音乐家和演奏家介入这一乐种后的"致雅"追求影响。

江南丝竹的演奏风格,素以“轻快、活泼、细腻、儒雅”见长,虽然可以说这种风格是由这一合奏样式所用全部乐器的演奏风格所决定,乐队中各种乐器在演奏和相互配合上似乎也没有什么特别明显的主、次之分,但是,我们还是不能不听到和体察到,江南丝竹“轻快、活泼、细腻、儒雅”演奏风格的形成,从人文、源流和乐器演奏性能的角度来说,其中起决定性作用或说起主导作用的丝竹乐器,还是应当首先要归结到笛、箫和二胡(民间亦有称为“申胡”者)的演奏风格之上。

笔者之所做如此联系和风格渊源追溯,是因为笛、箫和二胡,作为江南丝竹乐队中丝、竹乐器种类上的代表,因其发音的连续性、持续性和音韵上更适合装饰的特点而更贴近于人声歌唱,在演奏技巧和音韵格调的塑造上,不仅有更多的当地时调俗曲、戏曲说唱、琴曲词乐音乐风格腔调进行“可塑性"修润创造的经验积累可以借鉴,同时在本乐种的若干代表曲目的曲调上,亦有更多可以进行“可塑性”创造以凸显其乐种音乐风格的修润装饰空间。

至于琵琶这一重要弹拨乐器与江南丝竹音乐演奏风格的关系,则主要表现在文人琵琶曲目的移植和传统曲目技巧的传承上,笔者将会有另文做专门的讨论和研究,故这里先从笛、箫演奏的传统音乐风格来源谈起。

20世纪50年代至今,在全国各地流行、传播并产生广泛影响的一部分江南丝竹曲目,主要是20世纪初以来,由沪宁杭地区音乐家整理、演奏的江南丝竹传统乐曲(以“八大曲”为代表)以及当代各地专业演奏团体演奏的新编江南丝竹乐曲。事实上就其都市传统音乐文化属性和阶层性而言,这些主要在文人乐社和知识阶层流传和演奏的江南丝竹乐曲,多半已不是民间艺人过去主要在婚丧节气等民俗活动中演奏的“民俗性”器乐合奏,而主要是都市文人音乐家(所谓“清曲家”、“清客”)演习的“雅集性”器乐合奏曲目。这些曲目虽然多数都来自民间,“八大名曲”也无一不是民间乐曲,早前也都是与民俗活动结合演奏或是在说唱戏曲艺人表演过程中加奏的通俗乐曲,但都已离开实用性民俗环境而经过都市文人乐社整理、润色,并“一花”(花)、“二花”(中花)、“三花”(慢花)式的修饰、变奏,其秀雅风格、文人气度渐趋浓重,这也是比较明确而众所周知的事实。其中,对曲目旋律展示最为清晰、风格表现最为鲜明的竹笛演奏和洞箫演奏,以其明朗、儒雅的所谓“南派曲笛”乐风和隽永、细腻的“江南箫声”曲韵,与其它地区丝竹合奏乐种中的同类竹管乐器演奏风格相区别而独树一帜,这不能不说是江南丝竹乐队演奏风格上的一种标识性显现。

一、竹笛演奏风格的昆曲传统

明初以来,在素以“丰腴”著称、文化名人集聚的环太湖流域苏南地区,“雅部”南曲、昆腔在精通古典词曲音韵的文人音乐家修饰、润色下,特别是经吴中太仓曲家魏良辅“水磨”改造之后,遂成为当时所谓“四方歌、曲,必宗吴门”(明末长洲徐树丕《识小录》)的正统上流艺术,从而获得“南曲正声"之誉。明王骥德《曲律》将其总结为“昆山之派,以太仓魏良辅为祖,今自苏州而太仓、松江,以及渐之杭、嘉、湖,声各小变,腔调略同……然其腔调,故是南曲正声。”[1]

其后,不少原来擅长北曲的家乐声技、民间"堂名",都转而重视南曲吴音,并在“弦索"伴奏基础上再合以"箫管”之类竹质乐器,与其腔调相协,笛箫类吹奏乐器遂成为昆腔、南曲的主要伴奏乐器。

1.昆笛与江南丝竹曲笛

自魏良辅改革昆腔之后,吴中一带昆腔、南曲的歌唱,“合曲必用箫管”,以善吹箫笛而成名的吴人张梅谷、谢林泉等人,即因常“以箫从曲”、“以管从曲”而“皆与良辅游。”②各私家乐班习乐,亦相继从而好之,即从早前专习北曲弦索,渐而转为专习或兼习南曲管弦。明万历间,松江华亭(今上海)落第士家施绍莘,迷恋声技,早习北曲,后即倾心南曲,家蓄一班优童,日教管弦以协南词。家乐主人施绍莘还自诩“雅好声乐,每闻琵琶、筝、阮声,便为销魂神舞,故迩来多作北宫,时教慧童度以弦索,更以箫管协予诸南词。”③

“雅部”昆腔、南曲普遍使用笛、笙之类竹管乐器伴奏的起始时间,从明嘉靖年间徐渭所著《南词叙录》中“今昆山以笛、管、笙、琶按节而唱南曲者,字虽不应,颇相谐和,殊为可听,亦吴俗敏妙之事。或者非之,以为妄作,请问:[点绛唇]、[新水令]是何圣人著作!?”[2]这段批评一些人不理解昆腔、南曲采用竹类乐器伴奏言论的口气判断,大约是在明嘉靖之前不久。其后,“笛管”类竹乐器在昆腔、南曲的演唱中,便渐为主导,至晚明时与三弦、鼓板等乐器构成“清唱以笙、笛、鼓板、三弦为场面”[3]的小型丝竹乐器组合演奏模式,竹笛也相应而获“曲笛”之称。明末沈德符所言“今吴下皆以三弦南曲合南曲,而又以箫管叶之。”④的说法,亦证实此点。而在职业性的昆剧演出中,曲笛在文场中更是专门司职于随腔伴奏而成为昆剧乐队的标识性乐器。所以《清稗类钞》在评论昆剧演出的乐器特色时说:“竹惟笛、海笛、唢呐三种。唢呐、海笛,非吹牌不用。笛,非唱昆腔不用。”[4]

竹笛自明嘉靖以来成为昆曲主要伴奏乐器之后,其演奏技艺依据古之“依腔”、“贴调”⑤的演奏传统,即相应而有突出“从腔”、“带腔”、“润腔”之艺术功能显现,其演奏风格亦随昆腔一并被“水磨”而走向“致雅”发展途径。在演奏上,亦随之形成鲜明细腻、婉转的与昆腔演唱极为“切贴”的“唱调”演奏特征。就乐器形制、音域和乐队编制构成而论,曲笛是一种中音笛,音色柔和,其音乐风格自然颇具"肉声"腔调之歌唱性特色。顾起元《客座赘语》所言:“善吹笛管者,听人唱曲,依腔吹出,谓之‘唱调’”⑥的说法,就是这种演奏风格已经形成的一种诠释。所以当时吴中地区竹笛演奏技法,至清代以来即形成以昆曲腔调为基础的极具昆曲唱腔音乐风格的所谓既“熟”且“软”的演奏范式。这一具有鲜明地域音乐文化特殊风格的演奏技巧范式,在清人李斗针对“雅部”戏曲音乐器乐伴奏和演奏特点的观察分析中,有比较明确的概括,其技被李氏称为"二绝":

笛子之职,兼司小钹,此技有二绝:一曰“熟”,一曰“软”,“熟”,则诸家唱法,无一不合;“软”,则细致缜密,无处不入。[5]

昆笛演奏艺术上所谓“诸家唱法,无一不合"的“熟”奏技能,事实上指的就是江南地区竹笛演奏风格方面贴合昆曲各种唱调韵律的熟练技法掌握和各类唱腔的“唱调”风格演绎;而"细致缜密,无处不人"的“软"奏技能,指的则是江南地区竹笛演奏善于细腻入微的修润、装饰、美化昆曲腔调的“依腔”"贴调"风格特征。这一“熟”一“软”,无一不合“诸家唱法”的抒情性演奏以及无处不人与唱腔贴切的“细致缜密”修润性技法,正是近代以来南派曲笛演奏艺术所依据的传统演奏技艺范式,这也正是当代江南丝竹音乐中曲笛各类表现“熟”、“软”技法和典雅、秀丽、抒情演奏风格构成的脉络传递和依赖基础。

江南丝竹南派竹笛禀承“昆曲曲笛演奏传统”,明清时期在环太湖地区主要是通过文人清客雅集乐会、缙绅富豪私家乐班、民间堂名唱奏乐社中,一批擅长昆曲和南曲的清曲家和演奏者作为中介来继承和传播的。早期的昆腔笛家和箫管高手,有前已提及“皆与良辅游”的"吴人张梅谷、谢林泉"。其后活跃于民间音乐生活的吴中笛、箫高手,还有《琐闻录》提到的“孙聋子":“以笛名者……今为孙冤桥,以吹笛病耳聋,又号孙聋”⑦;有余怀提到的曲中狎客(即清客)“张卯官笛、张魁官箫”⑧。清顺康之后,随着昆曲鼎盛时期的到来和环太湖地区缙绅富商家乐的复苏,曲笛演奏的昆曲风格,遂得以进一步发扬,昆腔笛家辈出,技艺更为精湛,如李斗提及“雅部”职业昆曲“徐班”,就有许松如、陈聚章、黄文奎等人;“江班”也有戴秋阆、庄有龄、郁起英等人;“洪班”还有陈聚章、黄文奎等人,所数之人,皆为当时昆腔曲笛高手,而演奏技艺则各有千秋、特色各具:

此技徐班许松如为最。松如口无一齿,以银代之,吹时镶于断龈上,工尺寸黍不爽。次之戴秋阆最著,庄有龄以细腻胜,郁起英以雄浑胜,皆入江班。有龄指离笛门不过半黍。今洪班则陈聚章、黄文奎二人。[6]

再如,乾隆年间扬州的刘鲁瞻,本来是“工小喉咙”(即小嗓)的昆曲唱家,但同时还“兼工吹笛”,笛艺过人,盛名一时。一次他去苏州,“尝游虎丘买笛,搜索殆尽”而一无所获。后来有一卖笛人告诉他:我有笛,须等刘鲁瞻来才出示,鲁瞻实名告之,卖笛人“遂出竹",鲁瞻“吹之曰:‘此雌笛也'。复出一竹,鲁瞻以指撅之,相易而吹,声入空际。指笛相谓曰:‘此竹不换吹’,则不待曲终而笛裂矣,笛人举一竹以赠。”[7]此轶闻不仅显现出刘鲁瞻高超笛艺,同时也为当时昆班已用“雄”“雄”两笛配对演奏做出注释。

除以上文献所述知名职业昆班笛手之外,一批清客笛家、家乐笛师,亦为曲笛昆腔演奏传统的扩散和普及,发挥了重要作用。如上述昆腔唱家兼笛家刘鲁瞻,后来成为扬州大盐商江鹤亭(1721—1789)所蓄家乐“德音班”成员,与“吴门老集秀部名伶”"箫馆(管)歌吹张君思,三弦高坤(昆)一,笛邹文元,鼓板牟七、朱三,琵琶清曲球万资、惠如松、王思恕等”⑨多位丝竹乐器演奏家合作,在吴中地区名噪一时。其他还有苏州合欣园清客邬抡元,因"善弄笛"和写词度曲而著称,乃至当地“名妓多访之。抡元遂教其度曲,由是妓家词曲,皆出于邬,妓家呼之为‘邬先生’,时人呼为‘邬师’。”[8]

更有甚者,一些家乐主人也亲自加入这一行列,即便社会变迁、家境败落,也不愿丢弃吹笛弹弦之爱好,其中亦不乏有擅长南曲昆笛的高手。如吴江县缙绅(顾)蚓一家,即属此典型。《吴江县续志》记载:

(顾)州父子好客,就丝竹,州少时亦妙解音律,以撅笛撞场……州内行纯备。父晚年贫乏,宾客尽散,无可娱乐,则校雠歌谱,时转喉发声,蚓取长笛倚歌,目兄,使弹三弦,弟按歌板,便串繁响一曲。闻者美之,以为虽富责无此乐也。⑩

清末民初吴中一带,以江南丝竹演奏著称的各家乐社,事实上亦多为兼习演唱南曲、昆腔的雅集式文人团体;在号称"江南四笛"的演奏家中,苏州俞振飞、李荣生和嘉兴许鸿宾"三笛",就都出于昆曲家班。

至于民间各地在民俗活动中生存既演唱昆曲又演奏丝竹音乐的众多“堂名”、乐社,竹笛演奏风格,自然都是昆腔曲笛演奏传统风范的扩散和继承。

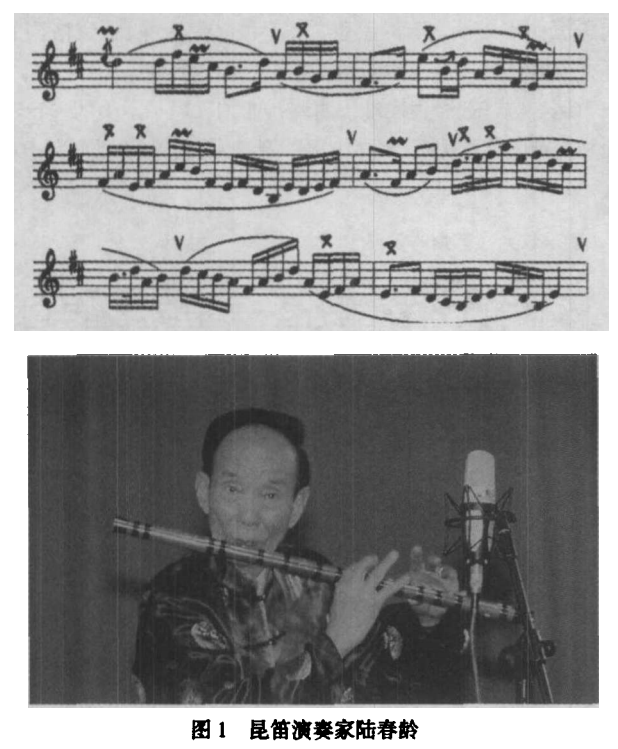

因此,就以上若干事实而论,江南丝竹曲笛演奏风格,秉承明清以来昆曲音乐传统,即可谓是顺理成章、一脉相承之事。至于当代出于这一地域文化的南派曲笛演奏大家陆春龄、赵松庭等,他们作为江南丝竹演奏高手,即便是仅仅从竹笛独奏艺术的演奏风格而论,他们在创作和演奏上虽已采用和融入北方"花部"戏曲梆笛某些演奏技法,如花舌、滑音、历音之类,但总体上所显示出的南曲昆腔曲笛演奏风格,仍然十分鲜明、突出。因此,将两位笛乐大家均视为江南丝竹曲笛"昆曲音乐风格传统"的发扬光大者和创新拓展者,当不会是主观臆断的结论。

总体来说,江南丝竹曲笛演奏之音乐风格,是建立在明清戏曲昆腔、清曲南词曲笛演奏技艺基础之上,并在这一基础上形成以叠音、打音、涟音、倚音、颤音、气柔音等技巧为特色,避免北方"花部"戏曲乐队梆笛所用热闹花舌音、滑音、历音双吐之类技法,高音吹奏音质明亮而不尖锐,低音吹奏音质深沉而不虚淡,音乐上追求柔美、甘醇、恬静、雅致格调的一种具有昆曲声腔艺术特色的歌唱性演奏传统。

例如《欢乐歌》头段慢板曲调⑪,曲笛采用了柔美的连音奏法和优雅的涟音技巧,其昆笛跟腔演奏传统风格明显而突出:

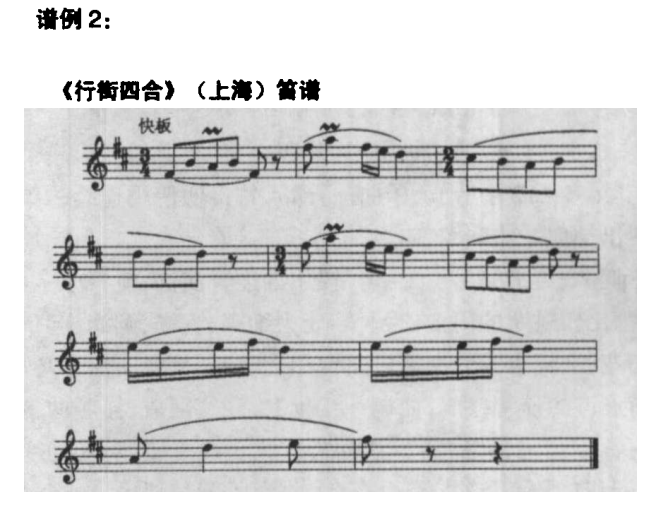

此外,在江南丝竹传统曲目演奏中,即便是进入快速“急板"的欢快段落,其乐名亦仍然要采用连音吹奏,而不可有明显断痕出现,故而在其热烈情绪之中,仍有其圆润优雅风格之展示。如《行街四合》结尾段落的快板曲调⑫:

2.从陆春龄的《慢三六》曲笛演奏,看“昆曲”音乐风格传统的具体承继。

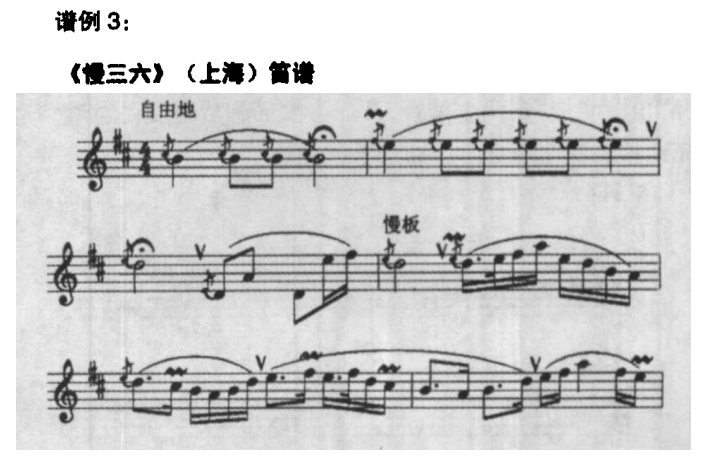

由陆春龄、马圣龙、周皓、周惠等人演奏的江南丝竹“八大曲"之一《慢三六》⑬可以说是专业演奏社团所奏同名曲目板本中比较有代表性的范例之一。其中操曲笛者,为南派曲笛领军人物陆春龄(图1)。陆氏在该曲演绎中,充分展示了竹笛声部的“昆笛”之风,试看下例:

这是《慢三六》散板引子(前四小节)和上板后第一个八板句(第5-12小节)。乐曲一开始,竹笛便使用连续的单倚音奏出类似昆曲唱腔“叫散”的引句,接着导入上板后的加花主题变奏,更加突出了“昆笛”惯用的连音演法,使其原本《老三六》比较跳跃的简洁曲调,转变为细密、流畅、圆润、起伏的连句花腔,加上雅致南派昆笛常用的涟音、叠音奏法和巧妙、不露痕迹的连音换气,曲调一线到底、一气呵成,昆腔曲笛传统演奏技艺之二绝“熟”与“软”,在此表现无遗:奏者的变奏势态走向,随心所欲、游刃有余,此当所谓“熟”也;奏者的缜密加花和装饰音使用,使其曲调珠圆玉润、典雅别致,此当所谓“软”也。

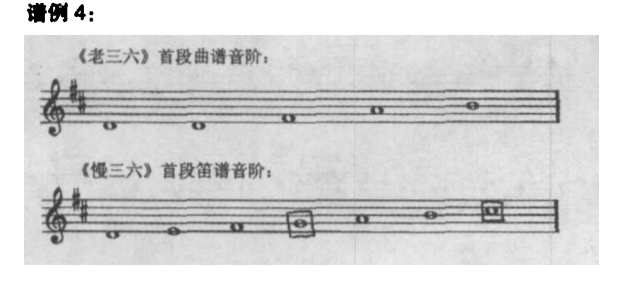

此外,还需特别指出的是,《慢三六》出于《老三六》,而与此曲对应的母体《老三六》,乐曲首段主体部分的音阶结构,原是明确的五声音阶,从南北腔调系统的传统构成因素而言,这种具有“南曲”五声音阶结构的传统,在《老三六》中只是到段落快要转入第2个主题时,才出现“变宫”之音。即使如此,第2个主题时的“变宫”出现,也仍属于五音音阶的“犯调”性质,即所犯之调还是五声音阶结构。然而这里的《慢三六》竹笛演奏,却因加花变奏而频频加入装饰性和润腔性的“清角”和“变宫”两个偏音,从而一变而构成与北曲昆腔声腔完全相同的七声音阶。如其下谱例所示:

由于曲笛演奏声部在合奏中所居举足轻重的地位以及乐队其它乐器的默契配合,因而全曲整体演奏上依然呈现出一定程度的昆曲传统音韵格调。

二、洞箫演赛的琴乐传统

本来,民间民俗性江南丝竹乐队以及文人乐社丝竹乐队在演奏《六板》、《三六》、《行街四合》之类传统民间曲目时,一般都不用洞箫这件主要在文人音乐家中流传、多与古琴合作的风雅竹管乐器,此点我们可以在李民雄先生《江南丝竹概述》所列“上海华联国乐会”乐队,上海嘉定县丝竹乐“一桌头”和“二桌头”乐队,还有江苏、浙江若干民间江南丝竹乐队乐器使用和乐队编制实录中(见《江南丝竹音乐大成》),均不见有洞箫使用的事例得以证实。

那么,洞箫又在何时、因何种原因而进入江南丝竹乐队并成为常见的特性乐器呢?这还得要从近代江南丝竹音乐由乡村进入城市成为都市文人乐社普遍演习的音乐,这些文人乐社进而又推出由古典乐曲“新编”而来的若干丝竹乐曲的事由谈起。

自明初南曲昆腔在环太湖地区渐兴之后,洞箫作为一种优雅吹奏乐器,多出现在家乐歌舞和文人雅士的词曲清唱伴奏之中。明人顾起元在《客座赘语》中说:南都(南京)万历以后,江南地区尽用南唱(南曲),在弦索乐队伴奏基础上,“吴人益以洞箫及月琴”,“声调屡变,益为凄婉。”[9]此即道出洞箫以其婉约的演奏风格,为士大夫家乐班所好而多用于南曲清唱伴奏的因由。在苏州虎丘曲会上,洞箫亦主要在进入“二鼓”时分之后,才用为清曲独唱伴奏,其奏者风格优雅、意境深远的适度把握,可谓是煞费苦心:此时,“明月浮空,石光如练,一切瓦釜,寂然停声,属而和者,才三四辈。一箫一寸管,一人缓板而歌,竹肉相发,清声亮彻,听者魂销。”⑭;“二鼓人静,悉屏管弦,洞箫一缕,哀涩清绵,与肉相引,尚存三四,迭更为之。”[10]此完全可以视为是明末人余怀所谓吴人“合曲必用箫管”、“以箫从曲”⑮总结的客观依据和现实佐证(图2,采自《中国音乐史图鉴》)。

据此可以看出,同在环太湖地区流传的曲笛和洞箫,在使用场合上显然有所不同,这主要表现在前者首先是用于剧曲(戏剧演出伴奏)而后者则只是用于私家散曲(南曲清唱伴奏)。因此,洞箫演奏,主要出现于缙绅家乐、清客名家的自娱性演奏场合,而一般不会进入以婚丧民俗活动为表演舞台的民间演奏场合。这似乎就是以上所述民间丝竹乐队演奏《三六》、《四合》等民俗性民间丝竹乐曲时,均未见使用洞箫的主要原因之一。然而,当江南丝竹作为一个地方化器乐合奏乐种,在近代被精通传统乐器的知识分子阶层引入主流社会的音乐生活时,情况随即便产生了根本变化。

清末民初时期的环太湖地区,由于政治、经济、文化中心转移至上海,在以上海为中心的沪宁杭地区各大都市中,聚集了一大批具有深厚传统文化功底、精通“国乐”技艺的文人音乐家。这些文人音乐家,不少是中国传统乐器演奏的“通才”,他们自行创办或加入雅集式乐社组织,参与各种雅集式江南丝竹音乐演奏活动,进行推广“国乐”的音乐文化实践,其中即不乏兼通古琴演奏和洞箫演奏的“琴乐”音乐家,如王巽之、程午嘉、孙裕德、金祖礼、卫仲乐、甘涛、陈重等人,皆通古琴、洞箫又兼通其它类型丝竹乐器演奏,这就为洞箫进入都市文人丝竹乐社的雅集性江南丝竹音乐演奏,创造出可以施展其独特音乐色彩和文人音乐品格的契机。

洞箫音质深沉、清幽,素以演奏古典曲目和伴奏南曲见长。在文人音乐家中,除独奏、伴奏之外,更多的还是与古琴合作、齐奏或重奏古典乐曲。因此在江南文人音乐家和相关雅集式乐社中,亦多见用琴、箫齐奏或重奏的演奏样式。此可谓是一丝一竹,古色古香,相得益彰,故而此种演奏样式在文人词曲乐界,即获得“鸾凤和鸣”之美誉。在上述皆通古琴、洞箫又兼通其它类型丝竹乐器演奏的音乐家中,不少人在20世纪50年代后还为听众留下有他们过去经常演奏的古典琴箫合奏曲。如至今保存在中国艺术研究院音乐研究所图书馆音响档案室的琴箫合奏曲《平沙落雁》、《普庵咒》、《梅花三弄》等。

就笔者视野所知,江南丝竹乐队使用洞箫,当兴于近代文人乐社新编、新创古典丝竹乐曲之民初时期。即始于以"大同乐会"等为代表的文人乐社,采用古典旧曲编创江南丝竹新曲《春江花月夜》(原琵琶古曲《浔阳琵琶》)、《明妃泪》(原琴曲《昭君怨》)、《冤裳羽衣曲》(原琵琶古典《月儿高》)等曲的历史阶段。由于这些古典曲目“致雅”演奏风格的需要,乐社成员中本来就包含洞箫演奏高手,故而即将洞箫加入乐队,将之作为具有特定“古典音乐”风格的乐器来使用。后因演奏音乐效果非常良好而得到认可。特别是在《春江花月夜》的编创中,洞箫作为特色乐器,其深远的意境和优雅的格调,在乐曲演绎中得到集中、充分的淋漓尽致显示,在全曲题为[江楼钟鼓]、[月上东山]、[风回曲水]等十余个标题性诗情画意变奏段落中,或于“引奏"之始,或于“联结”之中,或于“合头”之尾,每每都有它幽深动人的乐音展现;它与琵琶等丝弦乐器在"合尾"片段中齐奏时,一竹一弦、一吹一弹、一点一线,更是相得益彰、思绪流溢,大有"琴乐”演奏传统中“琴箫合鸣"之深远意味。此如其下该曲各标题段落中各乐器变换、接续演奏安排所示⑯:

1.〔江楼钟鼓〕:琵琶→箫与琵琶→合奏→箫、琵琶合尾。

2.〔月上东山〕:琵琶→合奏→箫与琵琶合尾。

3.〔风回曲水〕:琵琶→合奏→箫与琵琶合尾。

4.〔花影层叠〕:琵琶→合奏→琵琶→合奏→箫、琵琶合尾。

5.〔水深云际〕:琵琶→二胡→合奏→箫、琵琶合尾。

6.〔渔歌晚唱〕:琵琶→合奏→箫、琵琶→合奏……→箫、琵琶合奏。

7.〔回澜拍岸〕:琵琶→合奏→琵琶。

8.〔挠鸣远激〕:合奏。

9.〔乃归舟〕:合奏。

10.〔尾声〕:合奏→箫、琵琶、筝合尾。

最后,全曲在委婉、深沉的以洞箫演奏为主旋律的乐声中结束,让人回味无穷、浮想联翩。洞箫这一音色柔美、意味含蕃的吹奏乐器,在此类古典江南丝竹乐曲演奏中所表现出的幽远韵味和雅致风格,乃是江南丝竹乐队中其它任何乐器所难以企及和代替的表现。

笔者认为,近代江南丝竹乐社的“雅集”性质,新编曲目演奏风格的雅化趋势,是与这一乐种乐队所用吹奏乐器曲笛、洞箫的传统典雅演奏风格密不可分的。如果说,江南丝竹在使用"昆腔曲笛"之后,经一批笛家传习即自然继承和发扬了南曲昆腔“水磨”、细腻、秀雅的音乐演奏风格的话,那么近代在新编古典曲目中将洞箫引入并置于某些古典曲目演奏乐队的重要位置,在演奏中充分发挥特殊音色音韵和"古典音乐"风貌,则又可视为是这一乐种又进一步接受内涵深厚的文人"琴乐"艺术影响,使之在近代发展和新生过程中,更为浓重地显示出她的“文人雅集”风采。

注 释:

①本文及已发表的《〈三六〉与〈三六〉"家族"》(中国音乐,2006.4)、《环太湖地区的乐社传统》(中国音乐,2007.1)、《江南丝竹曲目类型及来源》(中国音乐,2007.2)、《江南丝竹的传播与影响》(中国音乐,2008.1)等,是作者所承担全国艺术科学规划“国家年度”科研课题《江南丝竹:乐种文化与乐种形态之综合研究》部分内容。

②余怀《寄畅园闻歌记》见张潮辑《虞初新志》卷四。

③(明)施绍莘撰《秋水庵花影集》卷一。四库本。

④(明)沈德符《顾曲杂言》。

⑤(元)燕南芝庵《唱论》云:“停声,待拍。偷吹,拽棒。字真,句笃。依腔,贴调。”其中即包含笛管类(即所谓“偷吹”)和板鼓等乐器从腔伴奏的技能规范。见周贻白辑释《戏曲演唱论著辑释》,中国戏剧出版社1962年版第28页。

⑥(明)顾起元《客座赘语·歌章色》。

⑦(清初)叶梦珠撰《阅世编·跋》十卷,上海掌故丛书本。其文与明末宋直方撰《琐闻录》内容略同。

⑧(清)余怀《板桥杂记·轶事》(嘉庆十一年-1806序)下卷。

⑨熊之垣《花间笑语》卷二。

⑩(清)金福曾等修纂《吴江县续志》卷二十二《文苑下.人物七》,清光绪五年(1879)刻本。

⑪苏州市民族古典音乐演奏团演奏。见《江南丝竹音乐大成》,江苏文艺出版社2003年版第425页。

⑫陆春龄演奏。见《江南丝竹音乐大成》,第246-247页

⑬见《江南丝竹音乐大成》,第384-402页。

⑭袁宏道《虎丘》,《袁中郎文集》卷二,时代图书公司版。

⑮余怀《寄畅园闻歌记》。见张潮辑《虞初新志》卷四。

⑯上海民族乐团演奏谱。演奏者:郑正华(箫)、马圣龙(琵琶)、潘妙兴、周惠、刘重贵、周皓、方志强、邹德荣、区家宝、谢焕生等。

参考文献:

[1](明)王骥德.曲律[A].中国戏曲研究院.中国古典戏曲论著集成[C].中国戏剧出版社,1959.117.

[2](明)徐渭.南词叙录[A].中国戏曲研究院.中国古典戏曲论著集成[C].中国戏剧出版社,1959.242.

[3](清)李斗.扬州画舫录·虹船录(下)(卷11)[M].中华书局,1960.251-257.

[4]徐珂,清稗类钞·戏剧类[M].海南国际新闻中心,1995.1777.

[5](清)李斗.扬州画舫录(卷五·新城北录下)[M].中华书局1960.129-131.

[6](清)李斗.扬州画舫录(卷五·新城北录下)[M].中华书局1960.129-131.

{7](清)李斗、扬州画舫录·虹船录(下)(卷11)[M].中华书局1960.251-257

[8](清)李斗.扬州画舫录·小秦淮录(卷九)[M].中华书局,1960.199.

[9](明)顾起元,客座赘语·戏剧(卷九)[M].中华书局,303.

[10](明)张岱.陶庵梦忆·西湖梦寻[M].北京作家出版社,1994.105-106.