我国笛界泰斗、笛学研究家赵松庭先生于1992年在《乐器》杂志第4期发表的《一种古老而新颖的民族乐器——同管双笛》[1]专论文章(以下简称《专论》)在提要中讲:“在品种庞杂、异彩纷呈的笛管乐器中,有一种历史悠久的特殊形制。这种形制与目前常见的横笛有所不同:它的吹孔开在笛管中部,管中无阻隔;吹孔左右两侧皆开有音孔,由两手手背朝外按指演奏,表现力极为丰富。1973年,浙江余姚河姆渡出土了一批文物,其中有一百多根骨哨和骨笛,据测定为新石器时代的制品,距今约七千年。”这种七千年前先民开创的“吹孔开在笛管中部”的珍稀而鲜活的原生态骨笛遗物现藏于浙江省博物馆(图1)。

骨笛与篪世代相传的典籍

非物质文化遗产的传承主要依靠世代相传,且不是一代又一代毫无变化的重复[2]。

河姆渡文化发展史前后两千年,骨哨是初期产品,骨笛是中后期产品,哨与笛是有区别的。这种中后期“吹孔开在笛管中部”的骨笛到公元前841年即西周共和元年,在史料中已有了关于篪的记载(图2,周篪)。遗憾的是,从骨笛至篪之间在正史上还没有发现相传的有关文献,但从不同地方遗址出土的不同朝代的篪及其诸多吹篪遗物的图像和史料文献上,都能清晰地看到万变不离其宗的“吹孔开在笛管中部”的篪与骨笛形制同出一辙的历史印证。也就是说,骨笛这种古老特殊形制的后裔,在民间不仅幸运地存活下来,同时,也在不断改良发展,相传到周代便有了“篪”的冠名,而骨笛的名字也就自然销声匿迹了。

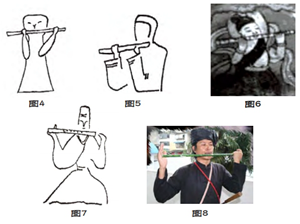

篪最早见于《周礼·春官》,其中记载了笙师掌教吹笙、篪、埙等所有管乐器。 《诗经·小雅·何人斯》其上有“伯氏吹埙、钟氏吹篪”之句“①。春秋战国时期篪得到了广泛使用。上世纪,湖北隋县战国曾候乙墓(前433年)擂鼓墩一号墓出土两件篪(图3),1954年长沙杨家湾战国墓出土作乐木俑(图4),山东南武阳东阙画像石(图5)以及云冈第10窟雕刻于孝文帝初期约公元484年至489年间的雕刻塑像[3](图6)。尤其从汉画像石刻吹笛(摹本,图7)的图像上看,“吹孔在笛管中部”左右两手分别按于左右两端管口。这种形制和按指方法无独有偶,与当今流行于云南德宏傣族、景颇族自治州、怒江傈僳族自治州和临沧地区的“吐任”[4](图8),靠左手拇指和右手掌心开闭左右两端管口的演奏姿态一脉相承。这两者之间如同化石般,毫无变化地相传至今。

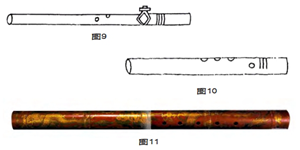

相传周篪到东汉末年有了“霜條篪”②(图9)的冠名。学者刘熙释名曰:“篪啼也,声从孔出如婴儿啼声也。”广雅曰:“篪以竹为之。”北魏以后,民间广为流传老妪吹篪的故事。泰州刺史屡讨判羌不胜,因令朝雲吹之,羌人闻者皆感泣而降,故秦语曰:“快马健儿不如老妪吹篪信乎乐之感人。”隋唐时期出现了“胡篪”③ (图10)的冠名。沈约曰:“胡篪出于胡吹非雅器也,今太乐雅篪长一尺二寸,则篪之小者非尺有四寸之大者也。”北宋政和三年,一个宫廷乐队中就有吹篪乐工二十八人之多。宋以后,民间不传,只用于宫廷雅乐,篪逐渐失传。元代宫廷雅乐三十七种乐器,其中也有篪。明清时期不少典籍中都曾记载过篪在乐队中的地位和作用,有些还绘有篪的图形(图11)。清乾隆二十四年,法国人若朗绘制了《皇朝礼乐图示》,其卷八即有篪图。

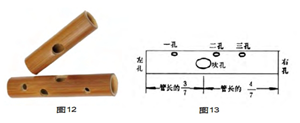

20世纪70年代初,笛子演奏家俞逊发先生制作了一种“口笛”(图12)。在《笛艺春秋》文论集中赵松庭先生讲:“我曾对青年笛子演奏家俞逊发等说,你们不要认为口笛是你们的创造,它早在七千年就已经有了。不过,你们是有贡献的,这贡献在于发音规范化,使它能演奏出美妙的旋律。”

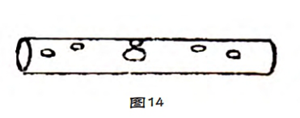

20世纪80年代初[5],浙江省舟山地区越剧团龙为光先生研制出五孔口笛(图13),能吹奏出十一度音。1980年,广东海南歌舞团黄良文研制成功7孔口笛(图14),能吹奏出十三度音。同年,笛子演奏家李增光在“口笛”基础上,开发出通过指法能吹出十二平均律的十六个音的“音阶口笛”(图15),此笛2000年获得国家发明专利。

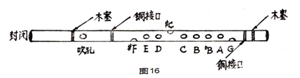

20世纪90年代初,中央民族乐团笛子演奏家宁保生研制的新篪(图16)于1993年获文化部科技进步奖,1995年获国家科技发明奖并取得发明专利权[6]。新篪除了在笛管两端均封闭这一点上与前一代的篪一样外,其他的一切均不一样了。

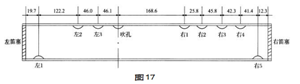

20世纪初,从1991年至2001年,赵松庭大师身体力行,创新研制了近10年之久,临终前一个多月还在用钻子加工打孔,为“吹孔开在笛管中部”这种特殊形制的吹管乐器而呕心沥血。并且,还与其胞弟同济大学声学研究所教授赵松龄先生合著了《同管双笛(雁飞篪)的性能及其实用设计》论文[7]。文中不仅阐述了“雁飞篪”(图17)的性能特点,并且通过实践一理论一再实践的模式,将长期探索研究得出的各项技术参数分别记录在近20种表格中,为“雁飞篪”的制作提供了理论数字依据。

可以看出,历代大师对这种“吹孔开在笛管中部”的古老而又新颖形制的乐器都情有独钟。他们在理论研究、实践制作、改良创新的路上前赴后继,从未停滞不前。然而遗憾的是,他们的成果在当今世界舞台上却很少看到有人在演奏。用民乐制作资深人士的话说:“曾几何时,民乐改革如火如荼,如果到国家专利局查询,乐器改革多如牛毛,但真正能在大众间普及和应用到乐队当中的可能微乎其微。”

“吹孔开在笛管中部”的笛子缘何岌岌可危

1991年6月24日,赵松庭先生在给屠世璠先生的信中曾说: “我国古代有一种吹孔在中间的笛子(不是两头笛),这种理论研究在国际上也属尖端……这种形制我们已定名为‘雁飞笛’,现在我们已着手研究[8]……”在《专论》文中讲:“常见的横笛是一种单笛,它的声学性能已基本搞清。而吹孔开在中间的(雁飞笛)是一种‘双笛’,由于左笛与右笛相互耦合在一起,使它的声学特性显著复杂化,很难以简便的理论公式较准确地计算出它的频率。正因为如此,目前的雁飞笛(吹孔开在中间)的设计主要依靠经验,在实践中探索,带有较大的盲目性……这也正是为什么历史上‘吹孔开在笛管中部’的笛子比单笛出现的早,却反而没有像单笛那样广为流传的原因。”此外,这与前代的科技水平、检测手段、工艺制作、材料等滞后不无关系。另外,因笛管短小、音准控制较难、音域较窄(口笛只有十一度音)、音调品种单一,音乐表现力受局限。所以这种古老而新颖独特的民族乐器没能得到广泛普及和应用,甚至已经到了濒危失传的边缘。

新型系列丁笛的特征与创新

非物质文化遗产的“活态性”体现在非物质文化遗产传承、传播过程中的变异和创新[9]。民族乐器改革,继承是前提,创新是继承的目的,只有在继承中寻求创新、改良的民族乐器才能走得更远。

丁笛是经十二年(1999~2011)的艰难历程,才研制成功的一种新型民族吹管乐器。它是在继承古老特殊形制“吹孔开在笛管中部”的基础上,又与具有现代科技含量新元素的“竖吹嘴”相结合脱颖而出的创新产品。自丁笛面世以来,已有近一万五千人在吹奏,这种新型民族乐器在这么短时间内就能被这么多人所认识、喜欢和接受,这与丁笛的特征和创新的亮点优势是绝然分不开的。

1.独特性

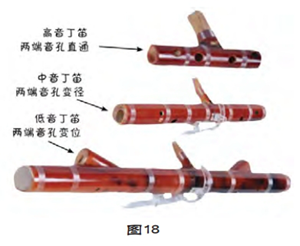

(1)丁笛将具有古老特殊形制横笛管的两端管口(也是音孔)按高中低不同音区制成了形态各异的三种结构(图示18):高音丁笛(c²~g³)两端音孔直通;中音丁笛(c¹~降b¹)两端音孔变径;低音丁笛(大字组C~降B)两端管口封闭,音孔移位。通过这三种不同结构的变化,使音调品种拓宽,可制成33种(含半音可构成56种)高、中、低各种不同调即构成四个八度又四种调的系列套笛。

(2)高音g³调丁笛最高音可达到d⁵,超过钢琴最高音一个音。大字组C调低音丁笛最低音5是大字组G,与我国载入世界吉尼斯纪录的需四个人相互配合才能吹奏的世界第一巨笛最低音相同。

(3)丁笛是名副其实真正意义上的开管(管中无阻隔,左右管口直通)与闭管(左右拇指随意在左右管口上按闭)合二而一的管乐器。

2.新颖性

(1)丁笛在具有古老特殊形制横笛管中间的吹孔上,装置了一个在音准、音色、音量都处在最佳状态、具有科技含量元素的竖吹嘴。任何人不需基本功训练就可做到一吹就响,使难吹变易吹。同时,在任何动态下演奏都能保持音质不变。

(2)丁笛具有四种不同发声系统,构成了科学的音阶排列,使指法既快捷、规范,又好记、奇妙。如: (筒音作5)6与1两个音孔在指法变化下可吹奏出6、1、3、4、6五个音阶音。用同一种指法模式,左右拇指同时开启、按闭左右两端管口(音孔),能吹奏出5与5(纯八度)、3与6(纯四度)、2与7(大六度)、5与1(纯四度)不同音程之间的音阶音。此外,丁笛5~5之间的音阶音除有常规音孔发音外,还可用左右拇指在左右两端管口上用交错指法吹奏出从5~5之间的任何音。尤其吹奏滑音模仿鸟鸣,可达以假乱真的境地。丁笛的气息控制如说话样自如,模拟人声歌唱、戏曲唱腔效果更是淋漓尽致、趣味性极强。丁笛这些独特指法的吹奏效果,业内同仁大加点赞“太神奇了”。

(3)中国笛类传统民族管乐器一字型的有横笛、竖笛。丁笛是将一横一竖巧妙地藕合为一体,即成为横笛竖吹似“丁”字的新型管乐器。

3.传统性

丁笛因其形状似“丁”字而得名,它由横笛管与竖吹嘴两部分垂直衔接而成。其横笛管这部分的形制寻根溯源,是与7000年前先民开创的“吹孔开在笛管中部,管中无阻隔”骨笛的形制同祖同宗,完全相同。这种形制的历史沿革据史料记载,由骨笛到周代即以篪的名字相传于东汉-北魏-唐朝-北宋-元朝-明朝-清朝和20世纪冠名的“口笛”“雁飞篪”乃至21世纪的丁笛等,都具有时代继承的传统性。

4.民族性

丁笛的吐音、滑音、抹音、垛音、花舌音等与传统民族管乐器本身所特有的吹奏技法完全相同。如:演奏具有民族特色的传统名曲《牧民新歌》 《扬鞭催马运粮忙》等曲目十分悦耳动听。高音丁笛音色如同笛子(不贴笛膜),声音高亢、清脆、明亮。中音丁笛音色似箫非箫,音量比箫大,声音温柔典雅。低音丁笛音色似埙非埙,音调比埙低,声音古朴,深沉柔美。这些特点都突显了丁笛的民族性。

5.实用性

(1)专业性。丁笛能演奏中外独奏名曲,如:罗马尼亚乐曲《云雀》《霍拉舞曲》和我国笛子独奏曲《秦川抒怀》《五梆子》等经典曲目。

(2)群众性。自2011年在北京中国民族器乐学会召开的专家“丁笛研讨会”上丁笛首次面世以来,业内专家点评“丁笛具有普及教育意义”。仅仅几年丁笛已走进北京、江西、辽宁、广西、内蒙古、黑龙江等城市中的20多所大、中、小学校园和社会上多所幼儿园的音乐课堂。上海、山东、湖南、广东等地也有爱好者吹奏丁笛。在美国桑迪赛德及芬兰许尔凡学校校长和老师与北京五中分校友好来访时,他们对丁笛非常感兴趣,兴致勃勃地要求学习吹奏丁笛。大众化的丁笛正以星火燎原之势在扩大、普及。

(3)简单易学。丁笛老幼皆宜,不需基本功训练,一学就会。学生用一个课时就能学会吹奏《我和你》或小学音乐课本上的儿歌。

(4)应用广范。专业型丁笛的材质为竹料;大众普及型丁笛的材质为无毒塑料,现已用模具标准化生产,物美价廉、携带方便。由于丁笛音调品种多,它的长短大小在45mm~1050mm之间,选择空间很大,适合4岁幼儿以上任何年龄群体的选择。

(5)丁笛在民族管乐吹口乐器中,音域最宽。其与传统横笛相同均为两个八度又四个音(葫芦丝为九度音、陶笛为11度音),并且音调品种宽阔。33种高中低不同调容括了丰富多彩又截然不同的音色声响,音乐表现力很强。

非物质文化遗产是历史的产物,许多非遗产物以活态的方式传承至今。丁笛蕴含着中华优秀传统文化的历史价值和开发利用的经济价值,它已纳入市级非物质文化遗产名录,在国家商标局已注册了《金鹤》品牌商标。丁笛现已形成了生产、教学、教材等独具特色的丁笛文化产业基地,彰显了丁笛的实用价值。

注释:

①陈赐撰.钦定四库全书:乐书卷一百二十二,宋·乐书

②陈赐撰.钦定四库全书:乐书卷一百三十,

宋·乐书

③陈赐撰.钦定四库全书:乐书卷一百四十七,

宋·乐书

参考文献:

[1]赵松庭.一种古老而新颖的民族乐器——同管双笛,乐器,1992,4

[2]牟廷林,谭宏,刘壮.非物质文化遗产概论,京师范大学出版社,2010年

[3]侯峰.谈云岗“异形笛”,黄河之声,2009,19[4]乐声,《中华乐器大典》,民族出版社,2002年

[5]同上

[6]宁保生.宁保生笛子曲选集,人民音乐出版社,1997年

[7]赵晓笛.笛艺春秋,赵松庭笛曲,论文集,人民音乐出版社,2011年

[8]同上

[9]同[2]