在“新冠”大流行、全国各地出行不便的环境下,此次的音乐会巡演却场场满座,吸引着天南海北的笛箫音乐爱好者,不远千里来到现场观看。并且,在2022年11月12日晚,由国家大剧院主办、多个线上平台同步播出的“行云流水”张维良笛箫埙音乐会线上展演,总点击量目前已累计2100余万次。张维良先生和他笛箫音乐的魅力与影响力可见一斑。本次音乐会既有《楚歌》《梅花三弄》《夕阳箫鼓》这种对古曲传统经典的改编与再现,也有《春潮》《行云流水》《飞歌》这类根据传统元素的创作,还有《相逢》《顶嘴》这种大胆加入爵士元素的尝试,更有广受好评近年的新创作《热情与冷漠的邂逅》。这样的曲目安排设计,是张维良先生始终贯彻着的“背靠传统,面向未来”理念的体现。

他与他的笛箫艺术已然成为一种文化符号。

一、“行云流水,任意所至”的境界

“行云流水,任意所至”[1]是金庸先生营造的武学至高境界。从音乐角度解读其内涵,便是从技术中解放,自如地表达音乐中蕴含的情感与思想。张维良先生在此次音乐会中对乐曲的精彩演绎,正是对其内涵的完美诠释,令人回味无穷。例如这次音乐会的核心作品《行云流水》是张维良先生根据广东音乐名家邵铁鸿的《流水行云》为素材创作而成,乐曲采用G调低音笛演奏,音乐深沉委婉又飘逸洒脱。慢板部分,他以大笛细腻的音色在实与虚、浓与淡、近与远的对比中不断游走,仿佛天空中时刻变化着的云彩,蕴含着中国传统音乐哲思。而快板部分,他运用高难度的循环换气技巧,使大段快速的十六分音符从指尖倾泻而出,正如绵延不断的流水潺潺而来。乐曲没有选择再现第一部分,而是结束在充满生机的流水声中,赋予观众无尽的想象空间,颇有留白之禅意。行云自由却不失性格,流水潺潺却不落神韵,音乐营造的意境颇有“行到水穷处,坐看云起时”的感怀与旷达。他的演奏将高难技术完美融入乐曲表达,展现了“行云流水,任意所至”般的艺术境界。

二、“新文人”气质

所谓“新文人”[2]气质最初是指:“打破地域风格,削弱了统一的范式与体裁特征而以共同文化追求为目标,从更深的艺术自律和更高的文化品格上来反思创作等方面”[3]。而在音乐上具有“新文人”气质,便是在传统音乐基础上融合新颖音乐语言,并以反映新时代艺术审美特色为创作追求。不论创作还是演奏,张维良先生都试图以人文内涵作为笛箫音乐的表现对象,并以此抒发人文情怀,以“笛箫为诗,以乐传意”[4]。因此,有人说他的笛箫音乐具有“新文人”的气质。这种艺术特征,确实可以为他的笛箫音乐做某种程度的概括。

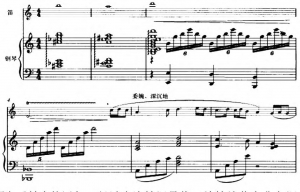

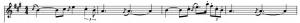

《行云流水》是音乐会的核心作品。总体结构上看,该曲是二分性[5]的,分为慢板、快板两部分,象征着行云、流水两个意向。引子部分,笛子奏出的泛音典雅缥缈,调性上没有回到主调a羽调上,呈现出一种不稳定感,在音色、调式上共同营造出一种朦胧梦幻感。(见谱例1)

谱例1:

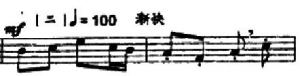

随后5—16小节是起承转合的四句,经过多次转调,最终开放性地落在非主调的属系大调上,这样的调性变化在西方音乐中极为少见。(见谱例2)

谱例2:

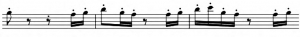

西方音乐创作的“动力再现”手法,一般存在于三部曲式的作品。但这首二分性作品的快板伴奏低音声部(见谱例3)引用了慢板笛子声部的旋律,并做了动力化处理,具有创新意味。由此可以证明,这首作品一定程度上突破了作曲思维定式,体现了他笛乐创作的“新文人”气质。

谱例3:

三、“现代化”特征

也有人说张维良先生的笛箫音乐是“现代化”的。所谓“现代化”便是通过引入外来元素(不仅是西方元素),使得某种音乐既保留传统精华且具现代性的过程。①此次音乐会中,以传统乐曲为基础加入爵士元素新创编的《相逢》和《顶嘴》便是最好的例证。

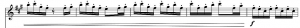

以《相逢》为例,该曲是他根据恩师冯子存先生的《喜相逢》为素材,按照慢速诉伤情、快速表欢喜的特点,运用爵士风格节奏型进行改编而成,笛子与钢琴的相互交织充满趣味性。通过对比分析,我们可以发现,乐曲的开始段使用了原曲的第二段中板(谱例4)作为进入的动机,随后通过改变节拍重音的自然规律,使重音先现或延迟,特别是跨小节的连续切分,给人一种摇摆动感、灵活多变的感觉。(谱例5)

谱例4:

谱例5:

随后21小节开始的连续双吐段落(谱例6),是由乐曲开头的材料(谱例7)发展而来。作为下一个切分节奏段落的过渡,缓解了前面的稍显不稳定的状态。

谱例6:

谱例7:

紧接着在第二个切分音和双吐的段落之后,《相逢》以原曲引子(谱例8)的素材来发展,并切换2/4拍节奏为4/4拍,同时大量使用爵士乐常用的三连音节奏型,再次突出了一种摇摆的动感。(谱例9)

谱例8:

谱例9:

随后在100小节处切分节奏再次出现,节奏也变回到2/4拍,重音位置的后移,形成一种不断向前的趋势,前后段落相互呼应。(谱例10)

谱例10:

这样的改编与尝试,是竹笛特有的音色气韵与来自西方节奏律动的相逢,使老曲焕然一新,也引发我们对笛乐无限可能的想象。

——————

①“西方化(Westernization)”指有意识地将地方音乐纳入西方音乐文化体系的过程,而“现代化(Modernization)”指的是尝试使地方音乐体系与西方经济和社会生活模式相容,从而在延续地方音乐传统的同时确保其在众多音乐文化中的竞争力。虽然“现代化”有将西方元素引入非西方传统的含义,但在非西方社会看来,引入外来因素是为了延续传统而不是颠覆传统。如果说,西方化是一种音乐通过积聚西方元素而具有西方性的过程,那么,现代化便是通过引入外来元素(不仅是西方元素),使得某种音乐既保留传统精华且具现代性的过程。

——————

在张维良先生的创作理念中,一切作曲技法的运用都是为表达音乐情感与思想本身服务。正因为他对中国的音乐语言、风格特征、审美取向乃至传统文化有较深的认知,所以在运用现代作曲技法营造笛箫音乐意境这点上,他具有西方人难以企及的优势。这些前提使他能够找准中国笛箫音乐的表达方向,这正是传统与现代契合在创作实践上的体现。中国传统音乐讲求意境,而笛箫音乐的审美取向,成了连接传统与现代的桥梁。张维良先生以传统音乐为根,将传统和现代作曲技法相结合,同时在其中融入外来音乐的元素,打破原有作曲技法的定式,并创新运用在笛箫音乐的创作中,这正是他笛箫音乐“现代化”的体现。

四、“进化”不止

“evolve”一词原意是将一个卷在一起的东西打开,也指任何事物的生长、变化或发展,包括恒星的演变、化学的演变、文化的演变或者观念的演变。张维良的笛箫音乐正是在不断“进化(evolve)”着的。“传统不等于保守,现代不等于无序”是他时常挂在嘴边的一句话,也是他多年来不断探索,致力于笛箫音乐的传承与创新的真实写照。在演奏上他不断提高标准,以物理声学为参照,运用科学思维反思笛箫的发声。力图避免笛箫尖、扁、杂、闹等音色,以扬长避短克服乐器自身的局限,让笛箫的音色达到新的高度。他在不依靠增加指孔或外加键的情况下,用六孔竹笛演奏十二音序列作品,同时将笛子的音域拓宽至三个八度。他不断尝试着,用笛箫与各类乐器进行合作表演,试图让它能够超越风格地域的限制,被全人类所喜爱。此次音乐会中,为了使洞箫更好地与古琴、钢琴的音色融合,在《梅花三弄》与《夕阳箫鼓》两首乐曲的演奏中,他特意使用了改良的洞箫进行演奏,改良的箫(金属吹口,管身分别是木制与金属)在音质的统一性、音量、音色上相比传统洞箫更有优势。《夕阳箫鼓》这首乐曲是张维良先生以黎英海先生的钢琴独奏版本改编而来,他将洞箫融入其中赋予乐曲新的面貌。他的演奏舒展灵动,在乐曲的快速段落创新地将循环换气技巧与南音洞箫的臂摇颤音加入其中,使音乐活力四射充满现代气息,一改以往大家对洞箫的认知。这都体现了张维良先生对笛箫音乐演奏高水准呈现的不断追求。

在创作方面,从1983年处女作《太湖春》诞生起,张维良先生多年来笔耕不辍,乐曲创作经历了从写实到写意的转变。他深挖传统戏曲,不断创新运用作曲手法,创作并改编了大量的笛箫乐曲,这些乐曲都已成为当代笛箫经典作品。这次的音乐会,他又在作品的创作中加入了爵士音乐元素,同时改编古曲使之焕发新生,更加拓宽了笛箫音乐的表现空间。

在表现形式上,他不断尝试着笛箫各种新的表现可能,曾多次上演竹笛与长笛、竹笛与尺八、洞箫与古筝、洞箫与吉他等,各种不同组合形式的音乐会。与此同时,他组建了中国首个竹笛重奏乐团—中国竹笛乐团,引领中国竹笛开启了新的篇章。近年来,中国竹笛乐团与各国音乐家、作曲家进行合作,演出中灵活搭配各种中外乐器,同时使用舞台声光多媒体等技术,为大家呈现了多场高质量的,且具有创新意义的音乐会。张维良与中国竹笛乐团的足迹遍布世界各地,在国内外引起巨大反响,好评如潮。以上他在笛箫表演、创作和表现形式上做出的多次创新和尝试,都证明了他的笛箫音乐是在不断进化着的。

五、结语

笛箫音乐美的塑造,主要来自于对戏曲、民歌等传统音乐美的汲取和运用,并以此为基础形成了不同的地域风格,是于特定的自然与社会环境中,以人的心境为主导而创造出的“表现的世界”[5]。不论什么时代,笛箫最擅长和适合表达的,一定是与其自身气质相符本质的美。张维良先生正是在这样的前提下,不断地探索笛箫音乐新的表达方式,并在长期实践中形成了自身的音乐气质和特点。

传统音乐不应该被“遗产化”,传统从来不是固化的、静止的、不变的。如果说所谓传统音乐都是不断衍变流传下来的音乐,那么在它们诞生的时代,它们同样是新生事物。音乐的流动性决定了它不可能一成不变,我们当下的音乐,终有一天也会变成传统音乐。也就是说,未来的传统是今天创造的,如果停止创新,那么笛箫音乐也将没有未来。我们应该在学习纯正传统音乐的前提下,广泛积极地向外部学习、吸收其他文化音乐的元素,大胆地创新笛箫音乐。正如张维良先生常说的“学习传统要纯正,发展创新要大胆”。他通过自己的实际行动,贯彻着对笛箫音乐发展的理念,他和他的笛箫音乐依然在不断“进化”中。

多年来,张维良先生在世界各国举办笛箫音乐会,他已然成了中国笛箫音乐文化的传播先锋,为传播中国的传统文化做出了积极贡献。正如他常说的“笛子很小,世界很大”,中国笛箫音乐作为中国传统文化的组成部分,它需要“走出去”,去赢得更广阔的市场。而想要赢得全世界的认可,就必须要打造出适合国际市场的中国笛箫音乐“文化产品”[7],打造出一个属于中国笛箫音乐的“文化IP”[8]①。未来,随着中国进一步地融入世界,国际化的人才将会不断涌现,我们要用开放包容的态度,尊重彼此的习惯,找寻人类共通的情感,用音乐传递美好的信息。我相信,只要不断地探索、尝试和反思,中国笛箫音乐的舞台势必会更加广阔,中国音乐的未来一定是值得期待的!

————-

①能够仅凭自身的吸引力,挣脱单一平台的束缚,在多个平台上获得流量,进行分发的内容,就是一个IP,它是能带来效应的“梗”或者“现象”,这个“梗”可以在各种平台发挥效应,因此IP也可以说是一款产品,能带来效应的产品。

——————

参考文献:

[1]金庸.笑傲江湖[M].广州:广州出版社,花城出版社,2008:632.

[2]吴樟华.张维良竹笛作品中的“新文人”特征探析[J].齐鲁艺苑,2012(2):50.

[3]陈绶祥.新文人画派[M].南宁:广西美术出版社,1997:167-168.

[4]修海林.传统与现代的契合创作与表演的统合—“张维良笛艺四十年音乐会”苏、沪、杭、京四地巡演随笔[J].人民音乐,2012(3):18.

[5]贾达群.·结构构态之二分性结构[J].音乐艺术(上海音乐学院学报),2014(3):124-128.

[6]米盖尔杜夫海纳.审美经验现象学[M].韩树站,译.北京:文化艺术出版社出版社,1996(8):211-220.[7]中国文化对外传播,需要补好哪门课[N].解放日报,2018-11-20(011):2.

[8]刘春雄.品牌不一定是IP,但IP天然是品牌[J].销售与市场(营销版),2018(8):57.

作者简介:许志圣(1994—),男,江苏南京人,南京艺术学院博士研究生在读,主要从事民族器乐表演与研究。