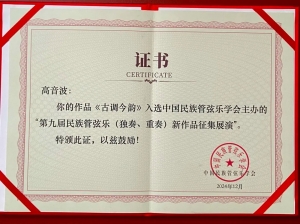

在今年由中国民族管弦乐学会主办的“第九届民族管弦乐(独奏、重奏)新作品征集”的活动中,重奏作品《古调今韵》凭借卓越的艺术感染力脱颖而出,荣获入围作品。近日,笔者有幸对高音波进行专访,聆听他娓娓道来《古调今韵》背后的创作故事,以及他充满探索与坚持的音乐之路。

谈及《古调今韵》的创作灵感,高音波直言这源于他对天津这座城市深沉的热爱。“漫步在天津解放路,国槐的绿荫与西洋建筑相映成趣,那一刻,天津快板的节奏便不自觉地在心底跃动。”他感慨道,“这些元素不正是天津独特的城市符号与文化密码吗?我渴望用音乐为笔,将这座城市的文化印记镌刻在音符之间,传递给更多人。”

高音波的成长与音乐紧密相连。父亲高明作为我国著名笛子演奏家,悠扬的笛声是他童年最熟悉的声音。“小时候,父亲的笛声常常在睡梦中将我唤醒,那时觉得有些烦人。”高音波笑着回忆,“但也正是这份独特的‘打扰’,让我对笛子产生了浓厚兴趣,开启了我与音乐的不解之缘。”

中国民族管弦乐学会会长吴玉霞(左)与高音波合影

然而,尽管出身音乐世家,高音波的音乐之路并非坦途。直到小学五年级,一次偶然的契机改变了他的人生轨迹。“院里的小伙伴告诉我,音乐学院今年招白丁(白丁就是啥都不会,进去才学乐器的那种,一般都是学管乐,入学前只考视唱练耳),咱们去试试吧。”就这样,12岁的他凭借对音乐的热爱与天赋,顺利考入西安音乐学院附中,开启了系统学习笛子演奏与音乐理论的专业旅程。

在西安音乐学院的十年求学时光里,高音波先后师从多位国内顶尖的笛子演奏家和教育家。在名师的悉心指导下,他不仅在演奏方面逐步成长,还在音乐理论的海洋中汲取了丰富的养分。毕业后,他进入陕西省歌舞剧院工作。在乐团工作的日子里,他参与了大量乐队演奏与伴奏工作,广泛接触了民族音乐、歌曲、舞蹈音乐等多元音乐形式,这些宝贵的实践经历,为他日后的音乐创作奠定了坚实基础。

中国民族管弦乐学会常务副会长、秘书长赵东升(左)与高音波合影

此次《古调今韵》获奖,对高音波而言意义非凡。“虽然身边的朋友一直对我的作品给予好评,但我内心深处,始终渴望得到更权威的认可。”他真诚地说,“这次获奖不仅是一份荣誉,更是对我多年创作理念和坚持的有力肯定,让我对未来的音乐创作充满信心与期待。”

作为乐团资深演奏员,高音波虽未接受过系统的作曲专业训练,但多年沉浸于专业乐团的艺术氛围,加之对各地民歌的深入演绎,让他积累了海量珍贵的创作素材。他的音乐之路,是一场不断突破自我、探索创新的旅程,每一步都交织着灵感的迸发与情感的倾注。

在高音波看来,音乐创作绝非简单的音符堆砌,而是一场与心灵的深度对话。它需要创作者在喧嚣中捕捉灵感的火花,在沉静中聆听内心的声音。每一段跳跃的旋律、每一组和谐的和弦,都凝聚着他对生活的感悟与对艺术的执着追求。

中国民族管弦乐学会副会长、作曲家杨青进行点评

回忆起创作生涯的首部作品《关山月随想》,就不得不提到他在新西兰陪读时那段静谧的时光。远离熟悉的生活环境与日常纷扰,他获得了难得的沉淀与思考空间。一次偶然的阅读,唐代诗人鲍君徽笔下《关山月》雄浑壮阔的意境与浓烈的思乡之情,如同一束强光,瞬间点燃了他的创作激情。在灵感的驱动下,《关山月随想》应运而生,成为他音乐创作征程中极具意义的里程碑之作。

谈及创作理念,高音波强调作品的时代性与音乐语言的现代审美。他认为,作为民乐人,既要深耕民间音乐的文化沃土,把握传统音乐的精髓,又要以开放包容的姿态,广泛借鉴西方古典音乐、流行音乐等多元音乐元素。正是这种跨界融合与大胆创新,赋予了他的作品独特的艺术魅力。

在高音波眼中,灵感如同散落人间的璀璨星辰,无处不在。自然风景的四时变幻、古典诗词的深远意境、民歌旋律的质朴韵味、绘画作品的斑斓色彩……皆可成为激发创作灵感的源泉。他坚信,人类的想象力可以突破现实的边界,而音乐正是连接想象与现实的奇妙桥梁。

当下,高音波已创作出二十余部风格各异的音乐作品。从《终南意象》中传递的深邃哲思,到《渭水东流》展现的辽阔意境;从《雪净胡天》描绘的纯净之美,到《西部风情组曲》呈现的多彩画卷,每一部作品都像是一幅精心绘制的音乐长卷,带领听众穿越时空,领略不同的艺术风景。

尽管在乐团中,高音波依旧活跃在演奏一线,但对音乐创作的热爱始终是他心中不灭的火焰。“每一次创作,都是对自我艺术审美的全新挑战。”他满怀期待地说,“我希望能用作品在听众心中留下深刻的印记,让更多人感受到音乐的魅力。”谈及未来规划,高音波目光坚定:“我会继续在音乐创作的道路上探索前行,不断创新突破,为大家带来更多兼具文化底蕴与时代特色的音乐作品,让听众通过我的音乐,领略中国传统文化的深厚魅力与当代社会的蓬勃活力。”

本文作者:蒋宁。笛箫演奏家,音乐专栏作家。二级演奏员,中国音乐家协会会员,山西省音乐家协会理事,山西省音乐家协会竹笛学会副会长。现就职于山西文化旅游职业大学。