1953年,对于传统笛乐是一个值得铭记的年份,冯子存先生开创了新的“笛子独奏”表演形式,这对他本人和整个行业都产生了飞跃性的影响。从此传统笛乐开始从立足传统到跳出传统的现代化蜕变,技巧体系、审美维度、精神内蕴都加速扩张到全新的领域和高度。作为当时传统笛乐的集大成者,冯子存给后世指明了新的艺术芳草地。他不仅以叹为观止的技艺和继往开来的气派成为一代宗师,直接开辟了行业的新天地,在教育上更是百年树人,为后续发展作出了极为重要的基础性贡献。2024年11月30日—12月1日,中国音乐学院主办的“喜相逢——纪念冯子存先生诞辰120周年音乐会暨研讨会”活动在京举行,此次盛大的艺术之约,不仅追思先贤,更能见证传扬。

会中,中国音乐学院诚邀33所艺术高校与乐团及各地笛子学会百余名专家学者代表共聚北京,共同见证冯子存先生笛子艺术的传承与发展,对传统的“北派笛子”即笛子地域文化发展的自信度及认知度予以广度和深度上的提升,共同促进中国笛子艺术高质量发展。中国音乐学院院长李心草致辞:"冯子存先生是将竹笛从伴奏乐器发展为独奏乐器登上舞台的第一人。他让传统竹笛走向现代化和专业化迈出了关键一步,使竹笛的演奏技术、舞台表现、文化底蕴、传承体系等诸多方面都得以系统性提升。这种启发甚至已经扩散到整个民族音乐行业。冯子存先生堪称丰碑。”

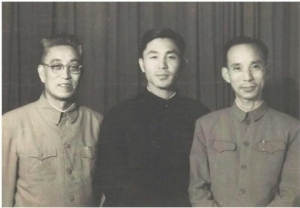

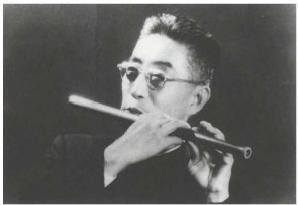

1953年4月,参加全国第一届民间音乐舞蹈观摩会演独奏照

1983年4月,冯子存作品音乐会现场,前排右起:赵春亭、刘沛、梁小楼、冯子存、张肖虎、王元方、苏杨、王铁锤

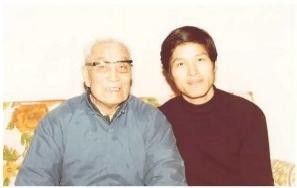

冯子存与弟子张维良(摄于1982年)

艺有胜境,亦无止境,艺术需要植根传统,又要有新的传承,这是发展的精髓。冯子存先生自身就有着极为开放包容的艺术触觉,早年遍历北方山河,几乎从能接触到的每一种民间戏曲音乐形式中吸取养分,广纳百家,技艺得以登峰造极,至臻化境,其作品随处可窥诸多民间来源,并发展出新的表演形式和演奏技巧,这是他日后终至大成最重要的条件之一。虽然冯先生在他的时代并未明确提过创新概念,但是他毕生实践都在以此提升这项艺术的深度、广度和高度。此次活动一为再思先生之志,向中国笛子艺术作出巨大贡献的冯子存致敬,二为以启未来之风,助力中国笛子音乐表演学科在演、教、创、研方面进行新的探索和交流。

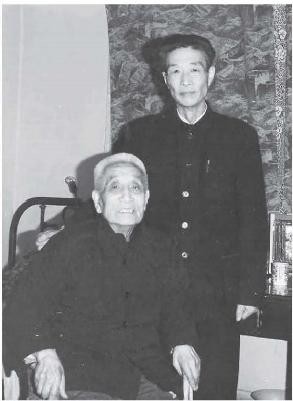

冯子存与王铁锤、陆春龄(摄于1961年)

冯子存与赵松庭(摄于1987年)

一、云起博采众长

作为“北派笛子”艺术流派的奠基人,冯子存毕生勤勉以奉艺术,深耕国乐,不仅技术全面,更是育材无数。作为“笛子独奏”表演形式的开创者,他于1953年全国第一届民间音乐舞蹈观摩会演大会上,代表河北省演奏《喜相逢》《放风筝》两首笛子独奏曲,自此一鸣惊人,珠玉得现,“笛子独奏”随后陆续出现在全国各地的艺术舞台上,他为中国笛子艺术的表演形式开辟了一条新路。

在此之前的几十年,冯先生可谓是颠沛流离于北国,幸能与艺术相濡以沫,相伴江湖。他自小困顿,好在家乡也能受到东路二人台、闹秧歌和山西梆子的滋养,未及弱冠,技艺已是游刃有余、出类拔萃。几年后在包头,又融入了当地的西路二人台乐种以及其他民歌小调,笛艺因此更上一层楼,开始自成风格。之后又在坝上流浪20年,长时间浸润在民间曲调之中,技艺渐至出神入化,最终熔于一炉,自成一体,以至有“吹破天”的盛誉,为他日后创立“北派笛子”艺术流派打下坚实基础。这是他厚积薄发的功力体现,也是他创新能力的极好示范。可见艺术之大成,无不源远根深。他为近现代中国笛子艺术发展作出突破性贡献,其功绩在中国笛子艺术史上堪称一次关键性转折和跨越,具有划时代的、里程碑式的重要意义。时至今日,溯源“笛子独奏”表演形式,再观“北派笛子”艺术流派的影响,可谓是一经发端便不同凡响,七十余载时光荏苒,才得以今日三代承续济济一堂共叙佳话,皆源于冯子存高山仰止般的艺术与人格的双重魅力。

冯子存先生的艺术来自生活,服务于人民,他曾冒着炮火在朝鲜战场为战士们演出,在山区徒步几十里路为乡亲们演出,真诚回复每一位求问于他的笛子爱好者,即便返乡期间也能带动全县的音乐事业。有真善美的人格,才有真善美的音乐,有着直抵人心的感动,有着旗帜鲜明的价值观。民族艺术同时也是人民的艺术,这是永恒的主题,它因包罗生活万象而广博,因植根千年传统而深邃,因哲思内核而凝练。

二、乘风竞芳争艳

“北派笛子”起始于河北,光大于全中国。作为主要传承地之一的中国音乐学院,以国乐发展为主脉络,不仅吸收了河北二人台作为“燕赵之地”的广博底蕴,更在发展中充分融入“华北平原”政治经济文化中心的特色,各地艺术家汇聚一堂,对“北派笛子”来说,可谓天赐源头活水,故能开枝散叶、曲风开阔,影响深远。本次音乐会充满个性化、独特化、前沿化的演出,就是风格发散的良好例证。

这是一场专门纪念冯子存的演出,也是一次意义深远的“北派笛子”艺术文化进步的展示。指挥家许知俊执棒山西二人台乐队与中国音乐学院民族乐团,作曲家杨青、李小黔、芮雪、王爱康为原作重新配器,独奏家张维良、张健、王溪、张嘉伟等出彩演绎,深度还原冯子存笛艺精髓,令听众感受到“二人台”原汁原味的艺术特点和“北派笛子”的独特风格,可谓是群贤毕至,满城飞声。囿于篇幅,本文仅遴选部分代表性作品作进一步分析。

音乐会以山西二人台乐队联奏《西江月》《推碌砖》《巴音杭盖》(二人台牌子曲)拉开序幕,慢板旋律的激昂不失悠扬,二流水的热情奔放,捏子板刚健且富于炫技的加花变奏,展现出极富强度、夸张、多元之特点。余秀琴、王敏的生动演绎,真实而朴素,验证一切艺术都来自生活这条颠扑不破的真理。

张维良(冯先生嫡传弟子)笛子独奏《打金钱》《闹花灯》,他分别与二人台乐队、中国音乐学院民族乐团默契配合之余,还呈现在速度上的“追赶”与在力量上的“攀比”,笛子在乐队中穿插,不停的“挑尖音”“耍花字”演绎,加持与四胡一字一弓音乐语言的融合,配以四块瓦即兴花奏,手法高度还原冯子存艺术风格,句法又与学院派乐队榫卯式互嵌,充满力量,令人振奋。现场音效火爆,堪称“炸裂式”,其笛声硬朗,刚性十足,风格糅合河北东路二人台小曲和山西梆子风韵,勾勒万众欢腾节日场面之余,展现“北派”笛子广阔的张力。

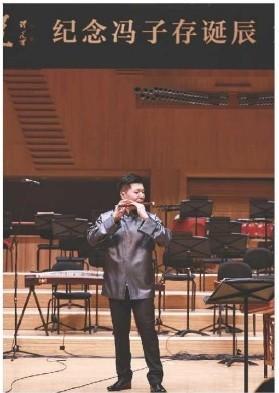

纪念冯子存诞辰120周年音乐会上,张维良独奏《打金钱》

张健(二代弟子)笛子独奏《万年红》《祝贺》,笛子与乐队以对话式问答进行,配合相得益彰,营造节日欢庆与祥和之余,更传递出开朗与乐观。其演奏兼具民族乐种与学院派特色,手法的即兴令人叫绝,旋律中流淌着奔放的生机,尽显二人台牌子曲“塞外丝竹”之本色。高亢嘹亮的笛声激荡,酣畅淋漓,真情的流露不仅是对“北派”笛子艺术的传扬,更显现其对中国民族音乐民间与学院双向融合创新的思考。

周与梦、罗章耀(三代弟子)笛子独奏《柳摇金》《八板》,曲中高潮之处响彻,快板中左右逢源,与原生态二人台乐队配合紧密,热烈欢腾,呈现内蒙古西路二人台小戏与山西二人台碰八板的风韵。青年演奏家傲然舞台,举手投足间规范而大方,落地有声,技法与发力略有冯子存“吹破天”之感,充分展示中国音乐学院笛子专业学科的教学与表演能力。

音乐会压轴曲目为冯先生外孙盛家豪领奏、演奏家齐奏的《喜相逢》。该作品原为内蒙古民间乐曲,后流传至河北张家口一带,兼具河北梆子与内蒙古二人台综合性一体之风格,也是中国笛子作品中较早运用变奏曲式写作的典范。演奏家们运用夸张的滑音技法表现亲人间难舍难分、依依惜别之情,大幅度的腹震音生动刻画亲人离别时哽咽的激动情感。

音乐会后张维良在中央电视台采访中说道:“继承传统须存正,此次演奏我力图还原冯先生最朴素与真挚的艺术修为,除表达对先生的崇敬外,更重要的是感恩先生在技艺上对我的倾囊相授,甚至是生活上无微不至的关怀,他的一生充满力量,犹如他手中的笛子,这些力量会伴随和引领着我们继续向艺术高峰攀登。”

三、望岳共筑华章

“北派笛子”创立、传承与发展过程中,中国音乐学院作为主阵地,多年来三代笛子专业教师进行了大量成效显著的工作,对流派传承的理论积淀、风格梳理、纵横拓展和舞台展示诸多方面起到全方位的艺术示范效果,甚至在乐器改革方面亦有深厚造诣,生发出鲜明的学术特色与传承经典国乐的能力。流派创立之初,笛乐主要是在国内传播,在历代传承人的苦心经营下,如今早已为全世界观众所聆听,同世界各地的艺术家、乐器和乐队、乐种形成了深度的互动交流,扩展出未曾想象过的强大融合能力,并成为一个独特的东方文化符号。

纪念冯子存诞辰120周年音乐会上,张健独奏《万年红》

纪念冯子存诞辰120周年音乐会,全体演奏家齐奏《喜相逢》

2024年12月1日,纪念冯子存诞辰120周年研讨会在京召开

会上,中国音乐学院副院长黄虎率先致辞赞誉冯子存为中国笛子艺术与中国音乐学院笛子教学所作出的贡献,其艺术精神与丰硕成绩将继续引领后人,作为中华优秀文化组成部分代代相传。中央、上海、武汉、沈阳、天津、四川、浙江、星海等音乐学院民乐系发来贺电。人民音乐

出版社社长杜永寿表达对冯子存传扬中国民族音乐精神之敬意,倡导广开宣传之口径,大力弘扬中国民族音乐的艺术精髓,编辑部主任刘滢现场向与会专家约稿共同为冯子存笛艺人生著书立作。中国民族管弦乐学会书记王书伟表示冯子存的艺术生涯是中国笛子艺术史的一座丰碑,笛子教育工作者要继承和发扬先生的艺术品质,创作更多具有中华民族特色的作品。

艺术精神需要传承,艺术内涵需要创新,冯子存先生巨匠在前,但敢于青出于蓝,冰寒于水,以更加高瞻远瞩的眼光构建新宏图,这也是时代的使命。冯子存嫡传弟子、中国音乐学院张维良主旨发言表达对恩师授艺之情的感恩,展望未来一代发展笛乐,要搜集整理那些即将被遗忘的中国民间音乐的宝贵财富,要深挖民间传统音乐旋律。项目人中国音乐学院张健表达国音将继续传承前辈艺术家冯子存的艺术精髓,继续推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,为中国笛子界培养更多优秀人才。主旨发言的演奏家与学者还有中央音乐学院袁非凡、上海音乐学院唐俊乔、南京艺术学院王晓俊、太原师范学院任俊文、湖南师范大学音乐学院康涛、江苏省民族乐团王健等,纷纷就“冯子存笛子艺术贡献”“笛子艺术之根源”"想象中的冯子存”"器乐独奏形式开拓”“冯子存作品教学思考”等论题展开,探讨冯子存艺术成就,展望未来笛子艺术发展空间,助力中国民族乐器艺术教育。会议总结发言由冯子存之女冯彬《我的父亲》结束。

艺术创作既要遵循客观的艺术规律,同时要在尊重传统和创新立异上做到很好的技术平衡,最后呈现出多向合一的完美艺术效果。更精深的理论,更多元的实践,更前瞻的思维,意味着不仅要一脉相承,更要另辟蹊径,以面向世界、面向未来的眼光,赋予笛乐在新时代更旺盛的生命力和更深度的文化使命。冯子存先生有着纯粹的艺术精神和厚重的人文情怀,眼中有天空,心中有大海,抬头望高山,俯首见大地,一生如空谷幽兰,成就似灿烂星河,桃李满天下,春晖遍四方,演奏、教学、创作、科研各方面的笛艺修为影响了几代人。传承并非易事,争先更显珍贵,然而,怀揣艺术梦想的人,总能先用想象穿透眼前的迷雾,在探索中走到未来可期的理想国。

结语

江山代有才人出,艺术传延千里路。冯子存先生对艺术钻研一生,热爱祖国和人民,德艺双馨,明珠璀璨。他创立的北派笛乐诞生之初即已高屋建瓴,让后继者能在新时代以创新理念为藤蔓,取得全局性的、系统性的丰硕成果。

纵观本次活动,与会者严谨、独特、深度的专业见解,参演者焕新、绝妙、专注的倾心演奏,可见传统笛艺在新时代的繁盛。正是中华文化的广袤与深厚,赋予民族音乐花团锦簇般的魅力和澎湃不息的活力,我们期待并相信,大家黝力共进,在完整的传承机制下,如冯子存先生一样秉承初心,北派笛乐乃至整个民族音乐都将迎来蓬勃新局面。

参考文献:

[1]王铁锤《笛子演奏家冯子存》,《人民音乐》1985年第12期,第15-17页。

[2]张维良《从〈喜相逢>谈起——怀念竹笛艺术大师冯子存》,《中国音乐》1988年第1期,第61页。

[3]任俊文《笛苑盛会喜相逢“喜相逢——冯子存先生100周年诞辰纪念会”综述》,《中国音乐》2005年第1期,第164-165页。