蒋风之的《汉宫秋月》不仅是他的成名作,也是他的代表作。一曲《汉宫秋月》把以王昭君为代表的皇妃宫女们的哀、怨、悲、愁之情发挥得淋漓尽致、无以复加;也糅合了蒋风之深邃的思想深度,细腻的情感诉求,娴熟而独特的演奏技巧,使人听后无不为之感动,深深地沉浸在那凄惨哀怨的纷围之中不能自拔。这是艺术丰富的想象力,音乐细致的渗透力,二胡如诉的感染力,才能产生出那样令人忘怀的听觉形象,达到物我同一的至高境界。蒋风之也由此以一曲《汉宫秋月》,奠定了他蒋氏二胡学派的基础。一位作曲家、演奏家不在于创作、演奏了多少曲目,而在于乐曲的深度、宽度,演奏的才力、功力;在于是否有感人的艺术感染力量。只要有一或二首能传世的作品,他就是一个成功的作曲家、演奏家。蒋风之“几十年磨一剑” 的坚毅创作精神,充分地说明了这一点。对于《汉宫秋月》这样一首优秀的传统乐曲,可以从乐曲背景、曲调来源、演奏特色等方面来加以剖析。

一、乐曲背景

《汉宫秋月》的曲名,最早见于清姚燮(1805-1864)的《今乐考证》一书中。它是一首琵琶曲。书中《江南派琵琶曲补》记载有:《得胜令》《合欢令》《哪吒令》《平沙落雁》(与王派小曲异)《汉宫秋月》《陈隋调》(一名《安公子》曲)《霓裳羽衣》[以上大曲];《玉盘珠》《夕阳箫鼓》[以上中曲];《缠珠簾》《皓月龙吟》[以上小曲]。在与姚燮差不多时期,我国第一本正式公开发行的华秋苹(1784-1859)《琵琶谱》(简称《华氏谱》)中,却没有《汉宫秋月》。可能由于《华氏谱》出版发行于1819年,还未能来得及收集到此曲。姚燮之所以作《江南派琵琶曲补》,说明此曲是在1819年以后才收集到的。乐曲是描写汉代王昭君嫁匈奴单于的故事。历史上流传和描写王昭君故事的不知其数,历代均有流传或被改编,更有以《昭君怨》琴曲名和词牌名的。例如,[晋]石崇《明君辞》(避司马昭讳,昭君改称明君)有:“我本汉家子,将适单于庭”句。[唐]董思恭《昭君怨》诗有:“琵琶马上弹,行路曲中难”句;李如壁《明月》诗有:“胡人琵琶弹北风,汉家音信绝南鸿”句;刘长卿《王昭君歌》有:“纤腰不复汉宫宠,双蛾长向胡天愁”句;杜甫《咏怀》诗有“千载琵琶作胡语,分明怨恨曲中论”句。[宋]欧阳修、王安石、苏轼均写有《明妃曲》或《昭君怨》词;辛弃疾《贺新郎》有:“记出塞、黄云堆雪”句; [元]揭傒斯《李宫人琵琶引》有“传得马上琵琶声,古今只有王与李”句;张可久《春思》有:“风流不似明妃嫁”句;武林隐《昭君》有:“驾单车明妃无情无绪,气结愁云”句;[明]吴俨《听郑伶琵琶》有:“塞外明妃恨不同”句;李士允《闻雁篇》有“又不见昭君出塞抱琵琶”句;[清]周镐《仪征夜泊闻琵琶》有:“塞上明妃夜月魂”句,等等。可以说凡是写到琵琶的,几乎都是以王昭君故事为典故的。但是,真正传有琵琶曲《汉宫秋月》乐谱的,最早见于沈肇州于1916年编辑出版的《瀛洲古调》谱。其后,正如我国传统音乐中的同名异曲、异曲同名现象较多那样,《汉宫秋月》一度与《陈隋》曲相混淆。前者是用乙字调(A调)演奏的,后者则是用尺字调(C调)演奏的,现在所称的《汉宫秋月》就是用A调演奏的乐曲。近代以来,由于《华氏谱》作为我国第一本琵琶谱,也是第一本乐器独奏工尺谱,对我国器乐发展的影响很大。例如,现在流行很广的广东音乐,尤其是早期的乐曲,很多是根据《华氏谱》改编演奏而来的。它们具有“八板”体的34或68板的特征,很多曲名与《华氏谱》中的相同,例如,《昭君怨》《雨打芭蕉》《倒垂帘》《轮京》《步步高》等。其中如《雨打芭蕉》就是根据《大八板》变化而来。当然,像《步步高》是后来吕文成另创作的,只是借用了《华氏谱》中的曲名而已。由于《华氏谱》中没有《汉宫秋月》曲,说明广东音乐《汉宫秋月》经吕文成移植改编后改称《三潭印月》)是较后的事。我国现代民族音乐大师刘天华把广东音乐《汉宫秋月》改用南胡(二胡)来演奏,这是首次出现南胡演奏的《汉宫秋月》形式。后来蒋风之在南胡《汉宫秋月》基础上,加以发挥而成为二胡的典范曲目之一,这就是蒋氏二胡曲《汉宫秋月》产生的大致背景。

二、曲调来源

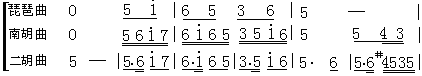

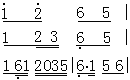

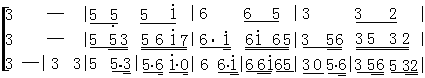

广东音乐的《汉宫秋月》,实际上是仅取琵琶曲《汉宫秋月》的第一段,加以发展变奏而成的。这犹如唐宋大曲的“摘遍”,即仅摘取大曲的一段加以铺陈发挥的。在1929年前后,刘天华根据同名粤胡曲《汉宫秋月》记谱,并改由南胡仅取一个把位演奏。由于刘天华曾向崇明派琵琶大师沈肇州学习过瀛洲古调,其中就包括《汉宫秋月》。刘天华再次移植到南胡上,正像他改编崇明派琵琶名曲《飞花点翠》曲那样,在旋律、速度、节奏上有了很大的创造性发挥与革新。琵琶曲《汉宫秋月》用乙字调(定弦![]() ),一板一眼(2/4拍)共78板(小节)。1935年陈振铎所编《南胡曲选》中的刘天华《汉宫秋月》,速度稍慢,也用一板一眼(2/4拍),基本上仅是在琵琶曲旋律曲调上加花。而后来蒋风之的演奏谱则板数翻倍,实际上是采用了昆曲的赠板形式,但记谱上仍按2/4拍而不按4/4拍记。这样,速度放慢一倍自然旋律更为花俏了。下面仅以第一段主题,来看看瀛洲古调琵琶曲、刘天华南胡曲、蒋风之二胡曲在结构上的联系:

),一板一眼(2/4拍)共78板(小节)。1935年陈振铎所编《南胡曲选》中的刘天华《汉宫秋月》,速度稍慢,也用一板一眼(2/4拍),基本上仅是在琵琶曲旋律曲调上加花。而后来蒋风之的演奏谱则板数翻倍,实际上是采用了昆曲的赠板形式,但记谱上仍按2/4拍而不按4/4拍记。这样,速度放慢一倍自然旋律更为花俏了。下面仅以第一段主题,来看看瀛洲古调琵琶曲、刘天华南胡曲、蒋风之二胡曲在结构上的联系:

从上可见,最早琵琶曲的旋律是很简单的。南胡曲速度稍慢并在此基础上加花演奏。二胡曲则明显按比例放慢一倍变奏了。其间,粤胡是用![]() 弦演奏,二胡则用

弦演奏,二胡则用![]() 弦演奏,因而其翻奏的旋律是有所不同的。在刘天华创作的10首南胡曲中,没有一首是用

弦演奏,因而其翻奏的旋律是有所不同的。在刘天华创作的10首南胡曲中,没有一首是用![]() 定弦演奏的。可见,这首用

定弦演奏的。可见,这首用![]() 定弦演奏的乐曲,确是刘天华在南胡上所作的大胆尝试,为之开辟了一个崭新的领域。我们知道,

定弦演奏的乐曲,确是刘天华在南胡上所作的大胆尝试,为之开辟了一个崭新的领域。我们知道,![]() 弦调性在广东音乐中是属于乙反线(首调为ЬB调),传统常以正线固定调C调记谱的。乙反线实际上比正调低大二度,因而旋律中不用正调C调的7而用Ь7音,多出现4音而不用3或Ь3音。也就是不出现首调ЬB调的4或

弦调性在广东音乐中是属于乙反线(首调为ЬB调),传统常以正线固定调C调记谱的。乙反线实际上比正调低大二度,因而旋律中不用正调C调的7而用Ь7音,多出现4音而不用3或Ь3音。也就是不出现首调ЬB调的4或![]() 音,仅用六声音阶而已。但是,粤胡《汉宫秋月》并不是乙反线乐曲,因为其旋律中出现了固定调C调的

音,仅用六声音阶而已。但是,粤胡《汉宫秋月》并不是乙反线乐曲,因为其旋律中出现了固定调C调的

Ь3音,即首调ЬB调的4音。而南胡《汉宫秋月》并不像广东音乐中用正线固定调C调,来演奏乙反线首调ЬB调,用是直接运用首调乙反线定弦(即![]() 定弦)调性演奏。这样,旋律中不仅出现Ь3音(首调4音),在蒋风之演奏谱中还出现了3音(首调

定弦)调性演奏。这样,旋律中不仅出现Ь3音(首调4音),在蒋风之演奏谱中还出现了3音(首调![]() 音,后详),不仅带有明显的乙反线哀怨凄苦的音调特征,而且更具有雅乐音阶典雅的韵味,使其旋律更为古朴雅致,从而奠定了这首乐曲的情感基调。应该说这也是刘天华借鉴广东音乐的妙笔生花所在,同时也是蒋风之在其师刘天华移植改编的基调上,更深入一步地加以丰富和再创造的结果,从而把这种古代宫女凄惨愁苦的情绪推向到了情感的极致。

音,后详),不仅带有明显的乙反线哀怨凄苦的音调特征,而且更具有雅乐音阶典雅的韵味,使其旋律更为古朴雅致,从而奠定了这首乐曲的情感基调。应该说这也是刘天华借鉴广东音乐的妙笔生花所在,同时也是蒋风之在其师刘天华移植改编的基调上,更深入一步地加以丰富和再创造的结果,从而把这种古代宫女凄惨愁苦的情绪推向到了情感的极致。

三、演奏特色

蒋风之(1908-1986),1927年考入私立上海艺术大学音乐系,后又考进上海国立音乐学院。师从平湖派琵琶大师朱英主修琵琶,副科钢琴,二胡是旁听,故而蒋对琵琶,尤其是平湖派琵琶有相当的造诣,这也为后来加工整理《汉宫秋月》打下了扎实的基础。后蒋又报考了北平大学艺术学院音乐系,师从国乐大师刘天华主修小提琴,副科是琵琶,钢琴为必修科。从此,蒋成为刘天华的得意门生,尽得乃师音乐艺术之精髓。从此,蒋以几十年磨一剑的坚毅精神,不断地对《汉宫秋月》曲进行加工、磨合,深入细致地挖掘乐曲的内涵,充分发挥二胡善于表现委婉、哀伤情感的特长,使此曲成为我国民族音乐中的精典名曲。正所谓“慢工出细话”,艺术上的精品常常就是这样磨练出来的。当然,不能认为蒋仅仅是打造了一首乐曲,实际上它代表着二胡上的一个学派,一种典型的民族风格特征。一把二胡演绎着人生的悲欢离合,也浓缩着蒋风之的喜怒哀乐。下面就蒋氏《汉宫秋月》的演奏特色,分为几个方面来谈

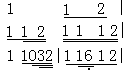

①用ЬB调的![]() 定弦(G.d),比通常二胡F调的

定弦(G.d),比通常二胡F调的![]() 定弦(d.a)低了五度。为此由于弦的张力关系,必须配以粗的丝弦来演奏。正如华彦钧(阿炳)的《二泉映月》那样,用较粗的老、中弦配置内、外弦,使之音色更为老结、醇厚而深沉。又如,由于内弦没有

定弦(d.a)低了五度。为此由于弦的张力关系,必须配以粗的丝弦来演奏。正如华彦钧(阿炳)的《二泉映月》那样,用较粗的老、中弦配置内、外弦,使之音色更为老结、醇厚而深沉。又如,由于内弦没有![]() 音,故翻到外弦用5音。有时用外弦7音,犹如京剧曲牌《夜深沉》中的翻奏那样,听起来很带劲,有特殊的艺术效果。

音,故翻到外弦用5音。有时用外弦7音,犹如京剧曲牌《夜深沉》中的翻奏那样,听起来很带劲,有特殊的艺术效果。

②旋律的加花极具情感色彩,如对#4音的运用,不仅体现了雅乐音阶特征,而且,作为经过音也是十分顺畅的。例如:5·6 #4535|1 ;5 65|#456 3561|5 ;6·5#4535|等等。更主要地它增加了哀怨悲愁的情感。为什么乐曲听来苦不堪言、卒不忍听,与这种特征音的运用有极大的关系。

③大量运用小三度绰注滑音。小三度滑音可以说是我国运用五声音阶中最具情感色彩的。用于拉弦乐器上比弹拨乐器的推挽音等,更能打动听众的心灵。此曲中主要用于3-5和![]() -1音上。由于采用

-1音上。由于采用![]() 定弦,因此,这种滑音常也是在按音与空弦音中间进行,故而常具有衬音(或垫音)运用的特点。也就是前音稍长些,滑音充分一些。

定弦,因此,这种滑音常也是在按音与空弦音中间进行,故而常具有衬音(或垫音)运用的特点。也就是前音稍长些,滑音充分一些。

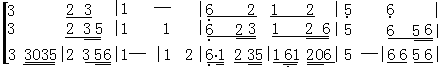

④速度缓慢,弓法细腻多变,旋律中经常出现短促的休止和顿挫音。这样,乐声时断时续,加之二胡柔和的音色,在表现宫女哀怨悲愁的情绪上,极其富于艺术的感染力。例如:![]() ;这里的16分休止符在乐谱上并没有记出来,但在演奏时就是以断音来处理的。当然,有的顿音记出来则表明就是用断音来演奏的。通常标▼顿音记号已说明是用顿弓演奏的。问题在于挫音常不表明,演奏时比顿音略长。如顿音多用推弓而挫音多用拉弓,拉者比推者略长些。蒋氏弓法的细腻多变就是集中体现在顿挫弓(音)的运用上。

;这里的16分休止符在乐谱上并没有记出来,但在演奏时就是以断音来处理的。当然,有的顿音记出来则表明就是用断音来演奏的。通常标▼顿音记号已说明是用顿弓演奏的。问题在于挫音常不表明,演奏时比顿音略长。如顿音多用推弓而挫音多用拉弓,拉者比推者略长些。蒋氏弓法的细腻多变就是集中体现在顿挫弓(音)的运用上。

⑤蒋氏在长音的处理上独具一格。也就是常在长音的尾音上一挑,像似提气那样音略顿断,又常略带滑非常有效果。如![]() ,有的以大符点表示,如1· 6;5· 6;5· 3等等。这时必须结合适当的提弓,再配合力度的变化,才能取得这种特殊的效果。用蒋自己的话来说:“《汉宫》一曲,重要的在于收、放分寸的掌握。”同时,他引用别人的话说:“七分弓子三分手”。这就是在运弓顿挫时必须按指加以密切的配合,尤其是收时按指要恰如其分地按下去,才能取得预期的效果。

,有的以大符点表示,如1· 6;5· 6;5· 3等等。这时必须结合适当的提弓,再配合力度的变化,才能取得这种特殊的效果。用蒋自己的话来说:“《汉宫》一曲,重要的在于收、放分寸的掌握。”同时,他引用别人的话说:“七分弓子三分手”。这就是在运弓顿挫时必须按指加以密切的配合,尤其是收时按指要恰如其分地按下去,才能取得预期的效果。

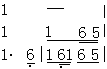

⑥常用颤指(tr)加以装饰。最有特点的是一种后颤音,也就是说等音出来以后再颤。这种用法实际上是借鉴了我国曲艺、戏曲唱腔中的“润腔”方法,尤其是在北方大鼓等唱腔中。例如:![]() ;

;![]() 等。似乎是颤后平稳地解决于后音上,听来十分的舒坦顺气。

等。似乎是颤后平稳地解决于后音上,听来十分的舒坦顺气。

⑦蒋氏的揉弦虽属于旧时压弦式的方法,然而用在此曲中是非常合适的。我们知道,现今二胡上的揉弦是借鉴了小提琴的方法,比较均衡且贯穿于整个演奏过程之中的。但是,有时表现特殊的较强烈的情感,似乎有些心有余而力不足。相反,运用传统的压弦式揉弦,具有较强的紧张度,能取得较强烈的效果。例如,在《江河水》等传统乐曲中,均表现出这种压弦式方法的特点来。而蒋氏在运用上常似后颤音的运用那样,等音出来以后再压揉效果似乎更为出色。这就说明了任何技巧是不可偏废的,问题仅在于运用的地方合适不合适而已。

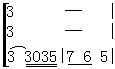

⑧在速度处理上十分的精细。例如,乐曲一开始是极慢板(约![]() ),一唱三叹、一弓三顿,柔肠寸断的凄楚之情溢于音间。后来逐渐加快转为

),一唱三叹、一弓三顿,柔肠寸断的凄楚之情溢于音间。后来逐渐加快转为![]() 。其间,还有一些稍快、更快、回原速、渐慢等节奏变化。在速度处理上要沉得住气,慢而不温,慢中出功力,慢中出意境。乐曲的抑扬顿挫要靠运弓收、放变化的掌握,但又要有一气呵成之感。有时左手的巧妙配合也能起到特殊作用。左手滑弦的早、迟、快、慢、轻、重很有讲究,其效果各不相同,配合得巧妙时可得“弦外之音”。蒋氏强调的“弦外之音”就是追求一种物我合一、与物俱化的艺术境界。也就是完全融化于乐曲所表达的情景之中,达到国学大师王国维所认为的物我浑化的“优美之境”。

。其间,还有一些稍快、更快、回原速、渐慢等节奏变化。在速度处理上要沉得住气,慢而不温,慢中出功力,慢中出意境。乐曲的抑扬顿挫要靠运弓收、放变化的掌握,但又要有一气呵成之感。有时左手的巧妙配合也能起到特殊作用。左手滑弦的早、迟、快、慢、轻、重很有讲究,其效果各不相同,配合得巧妙时可得“弦外之音”。蒋氏强调的“弦外之音”就是追求一种物我合一、与物俱化的艺术境界。也就是完全融化于乐曲所表达的情景之中,达到国学大师王国维所认为的物我浑化的“优美之境”。