我国著名的民间音乐家阿炳(华彦钧)的二胡曲《听松》,是他力作《二泉映月》外又一传世之作。据阿炳本人讲:“宋朝时候,金兀术给岳飞打得走投无路,狼狈逃窜至无锡惠泉山下,躺下听松石上,心惊肉跳地倾听着宋朝兵马的声音。这曲便是描写这个故事,所以又名《听宋》。”宋朝岳飞是否与金兀术大战于无锡惠泉山下已无从稽考,看来这仅是一种附会之说。但作者所要表现的,确实是一种松涛呼啸、气魄豪迈的精神。通过松涛以借物咏怀,在赞扬民族英雄岳飞军威的同时,倾注与体现了作者自己刚直不阿的性格和坚定自信的意志。这种正直的不屈精神似乎比作者创作的《二泉映月》更显突出。从音乐格调上讲,《二泉映月》是抒情性的细腻刻画、委婉连绵,而此曲则是大刀阔斧、直抒胸怀。当然,此曲也有那种连绵起伏的情感成分,然而,这是运用强烈的切分音不断地把旋律套着走,仿佛是心潮随着逐浪不断高涨,连呼吸的大起大伏的声音都能听得十分的清楚。而听众也随着乐声的极大波动,作出深呼吸般起伏,给人以无限的遐想和极大的精神鼓舞。音乐从大处着眼,气势如奇峰兀立、苍劲挺拔,作者胸中自有雄兵百万;而小处细听,作者如亲临其境,辨别敌我、准备出击。尤其应该指出的是,此曲的曲式极富于特点,它完全是根据作者胸中的意气,作出灵活自如的伸展表达。心中没有垒块、直抒其情、真情毕露。正如一幅大型的泼墨画,一缸墨汁尽情泼向宣纸,然后笔峰随着心中的意愿向四处挥洒,即刻一幅悬崖绝壁、松林吼涛的水墨画展现在观众面前,人们无不为其雄伟的气势所感染。

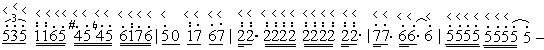

乐曲一开始就是节奏自由的引子,强烈的音头一下子就把听众劳劳吸引住,进入了倾听松涛的情景遐想之中:

![]()

开始的切分音运用所谓强烈的“抽弓”演奏,在一般二胡曲中是很少运用的。犹如词体中的“领字”, 强烈的音头引伸出下面缠绵的乐句。而后,又提高了四度作为对比。后面就不断运用这种切分音型,有高有低,犹如松涛阵阵,不断推进乐思向前发展。接着,第一段开始,作为引子的回声,运用颤指演奏断音,似乎是在辨认刚才耳边响起的松涛声。呵!这不就是宋军追击金军的怒号声吗?犹如松涛的吼声一般阵阵飘来。在肯定了是宋军在追击后,乐曲的主题出现了,这是具有号角声的音调,不禁使人想起了刘天华在《光明行》中的那种催人激愤的音调:

![]()

主题的节奏还是比较自由的,具有一种英雄的气概。五度、六度的大跳音程,就犹如响亮的号角声。第二段开始转入较低沉的音区,连绵起伏,而且还运用了“顶真”手法。也就是说后句顶着前句的落音(即前句落音与后句起音相同)展开。同时,旋律阵阵上翻形成了较大的段落结构:

![]()

在几个顿音之后,饱满的音符成片出现,几乎没有间隙的地方。情绪犹如高山之瀑布那样一泻千里、滚滚下来。于是,翻入![]() 的音区,而后再翻入

的音区,而后再翻入![]() 的音区,最后达到了最高音区。一波一波地上下翻滚,仿佛大河上下顿失滔滔那样:

的音区,最后达到了最高音区。一波一波地上下翻滚,仿佛大河上下顿失滔滔那样:

![]()

整个这一段可以想象为岳飞军队那种奋不顾身、前仆后继的音乐形象。特别是切分节奏音的演奏,要有一种古朴遒劲感,更有一种一气呵成、从不间断的气势感。似乎是描写和回顾了历史上这一辉煌的战争场面,作者与演奏者仿佛也参于这一场战争,东砍西伐、左右冲突,有一种身先士卒、酣畅淋漓之感,戏剧性效果强烈。在经过了这一大段的遐想抒怀之后,第三段又从倾听开始,似乎确认是岳家军取得了战争的最后的胜利,音调具有辉煌性:

![]()

此曲的尾声也带有相当的辉煌性,但音调比较密集而紧促,有一种乘胜追击的意味:

此段全部是用强音演奏的,要演奏得铿锵大气、苍劲有力。

总之,此曲虽然结构短小,但戏剧性特强,音乐联想特丰富。可能是作者成气侯眼睛致盲,故而听觉特别地发达。而听觉在人的感觉中又是最富于遐想的。因此,作者充分利用听觉的这一特征,从听的角度出发谱写了这么一首优秀的乐曲。此曲不仅是结构也好,还是旋律曲调也好,都具有鲜明的中国民族音乐特色。而演奏上也由于二胡的音色与独特的奏法,使其具有一种沧桑古朴感。想必用西洋弦乐器或其他类乐器,是演奏不出像二胡那样炽烈情感的。当然,二胡演奏也必须具有那种“心中自有百万兵”的气魄,要有大将气度。技术上尤其是运弓要强大而有力,才能使出音坚挺、饱满。每个音都要像每一个士兵那样,站得住、上得去、下得来。