作者简介:赵后起(1942—),江苏人,著名音乐史学家,中国音乐史学会原副会长兼秘书长,现为南艺督导。

原文载于《南京艺术学院学报(音乐与表演版)》1983年第四期(本文发表时,期刊名为《艺苑(音乐版)》)

胡琴是我国主要的民族拉弦乐器,其在民间的歌舞、戏曲、说唱及器乐演奏中,均占有显著地位。由于它生长于民间,历经岁月繁复才得以逐渐完善定型,而非属官家或个人的一朝一夕专利制品,故不为史书所录。虽然在其发展过程中,曾于文献之字里行间争得一席地位,此也是后话。因此,凡涉及其历史渊源问题,亦如王光祈《中国音乐史·乐器之进化》所云:“既多不能详其所自”。对于它的演变沿革诸问题,迄今为止也仍处于朦胧状态。尽管如此,人们还是在孜孜敏求,查看着它所走过的路程,希望有朝日能清其本源。这于了解古代音乐发展水平和了解当时民间音乐生活面貌,都有极大的关系。本文即试图对此作一粗略探索。

一

我国现代的胡琴,如二胡、京胡、四胡等,种类虽多,其形制却大同小异,仅仅是因为用途的不同而改变其规格或略加变化罢了。人们在论及到它的历史发展时,一般都会追溯到嵇琴和“马尾胡琴”这两种古代的弦乐器。并认为现代胡琴即是由嵇琴,经过“马尾胡琴”阶段发展而来的。这种看法不但存在于一些专业的胡琴演奏者当中,在音乐史学研究者中亦有是者。也有人进一步认为胡琴是属外来乐器,所谓“本来中国音乐之史的发展几乎始终是受着外来的影响,中国所固有的乐器不外是磬、籥、鼓、钟这几种,连琴、瑟都是外来的。”(郭沫若:《隋代大音乐家万宝常》)便是其代表说。依此说法,拉弦乐器的胡琴也自然属外来品之列。仿佛古老的华夏之国,勤劳智慧的中华民族于丰富悠久的音乐生活中,其作为仅仅是敲敲打打而已。凡此种种,恐怕还值得推敲。现代胡琴的历史是否按照上述脉络发展而来的,是否也属外来品?笔者以为,在缺乏足够的历史证据之前,特别是对嵇琴和“马尾胡琴”有待深入研究的情况下,还不宜过早地得出这样的结论。

胡琴的称谓,始于何时,不得而知。据目前所见文献资料来看,约于盛唐以后已见之于记载。这从唐代的诗、文及宋初期一些辑录的唐人文字中,可以寻觅到有关它的踪迹。现不妨摘录如此,以备嵇考。

诗人岑参(公元715-770年)于唐玄宗天宝十三年(公元754年)至至德元年(公元757年)出任安西北庭(今新疆吉木萨尔北部)判官期间,所作《白雪歌送武判官归京》诗云:

“中军置酒饮归客,胡琴琵琶与羌笛。”

诗人、音乐家刘禹锡(公元772-842年)《和杨师臬给伤小姬英英》诗云:

“见学胡琴见艺成,今朝追思几伤情。捻弦花下呈新曲,放拨灯火谢改名。”

诗人、音乐评论家白居易(公元772-846年)亦有以“胡琴”者入诗的篇言。他的《筝》诗云:

“赵瑟情相似,胡琴调不同。”

《九日宴集醉题郡楼兼呈周殷二判官》诗云:

“胡琴铮鏦指拨剌,吴娃美丽眉眼长。”

《醉歌·示使人商玲珑》诗云:

“罢胡琴,掩秦瑟,玲珑再拜歌初毕。”

活动于唐肃宗(公元757-761年在位)前后的诗人刘景复《梦为吴太伯作腾儿歌》其序与诗云:

“吴郡太伯祠,市人赛祭,多给美女以献,……有以轻绡画侍婢捧胡琴者,名为胜儿。刘景复过关,适置酒庙东波馆,忽欠伸思寝,梦紫衣冠者,……奉邀作胡琴一曲,……王召腾儿授之。”刘寝传歌吴中云:“繁弦已停杂吹歇,腾儿调弄娑拨,四弦扰捻三五声,唤起边风驻明月。”此事在唐常沂撰《灵鬼志·胜儿》篇中亦有记载。

文学家段成式(?-863年)《剑侠传·田膨郎》云:

“敬宏与流辈于咸远军会宴,有侍妓善鼓胡琴,四座洒酣,因请度曲。……小仆以绣囊将琵琶而至。”

唐代末期的音乐家段安节所撰《乐府杂录》(约成书于公元894年以后)记载有:

“文宗(公元828-840年在位)朝,有内人郑中丞,善胡琴。内库二琵琶,一号大小忽雷,郑尝弹小忽雷。”

北宋陈旸《乐书》(成书于公元1101年)在辑录此条时曾略有增减:“唐文宗朝,女伶郑中丞善弹胡琴;昭宗(公元889-904年在位)末,石潀善胡琴,即琴一也,而有擅场,然胡汉之异,特其制度殊耳。”

宋史官乐所撰《杨太真外传》、北宋初期李昉等编辑的《太平广记》及宋郭茂倩《乐府诗集》所引《唐逸史》的文字中,均有关于唐玄宗(公元713-756年在位)梦中为龙女“鼓胡琴”一语。

此外还有一些有关胡琴的记载,从时间来讲已是五代以降,从内容上来讲多为陈陈相因的抄袭,故不赘录。不过,从上面辑录的讨文里可以明显地看出,唐时所谓“胡琴”者,大多是指弹弦类乐器,如琵琶、忽雷等。其中虽有还难以辨明性质的“胡琴”,如岑参诗中的胡琴,似乎应和琵琶类的弹弦类乐器有所区别,但是否指拉弦乐器,一则语焉不详,二则无旁佐证,难以判断。再如白居易《筝》诗所云胡琴,根据该诗上下文来看,意欲说明筝与瑟胡琴的不同之处,然此胡琴也难以确认是为拉弦乐器,还是弹弦乐器,还有待查考。虽然如是,作为考察“胡琴”称谓的起始、流变,仍有重要的参考值价。

二

胡琴者,系指胡地之乐器。在封建社会中,封建统治阶级出于正统观念和大汉民族主义,对国外和我国西、北部各少数民族一般通称为“胡”。此事由来已久,史书亦多有记载。唐代经济的繁荣,文化的发达,与国外、国内各少数民族间的交往更加频繁,以“胡”字冠其名的现象也更为普遍。唐代称琵琶、忽雷等乐器为“胡琴”,即是一例。但也并非是凡以“胡”相称的均源于胡地,流传至唐时的汉琵琶,便是源于中原地区的汉民族当中。拉弦乐器类的“胡琴”,大约也有这种类似的情况吧。

作为拉弦乐器的“胡琴”,据目前所知,见之于文字记载的,当推北宋沈括(公元1031-1095年)《梦溪笔谈》卷五《乐律》条中沈括自己创作的一首凯歌词为先:“马尾胡琴随汉车,曲中犹自怨单于。弯弓莫射云中雁,如今归雁不见书。”据沈括说,北宋年间,守卫北方边地的宋军,每打胜仗归来时间,都要“连队抗声凯歌”。但这些凯歌的音调“乃古之遗音”,其歌词“皆市井鄙俚之语”。作者出于对这种“声与意不相谐”的状况有所不满,故“在鄜延(今陕西省洛川、延安一带)时,制数十曲,令士卒歌之”,“马尾胡琴随汉车”便是其中之一。沈括在这里所说的“马尾胡琴”,显然延一种拉弦乐器,因为至今还未见有以马尾作弦的弹弦类乐器。较晚出现的蒙古族马头琴,虽束以马尾作弦,同时亦用马尾作弓,仍然属于拉弦类乐器。

“马尾胡琴”一经入歌,为后人提供了了解我国拉弦乐器在宋代的流行情况。人们据此可以推测,“马尾胡琴”既然是作为伴随当时军队于征战中使用的乐器,就必然不是一个个别现象,而至少于彼时彼地来讲,应是带有普遍性的事物。否则,兵士在“连队抗声凯歌”时,便会不明词意,不知歌其所以然,这对于非常注重音乐的社会功能作用的沈括来说,也是不会作出那样不近情理的凯歌的。

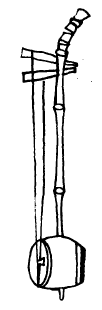

由于“马尾胡琴”是以马尾擦弦发音,其与现代胡琴类乐器发音原理相同,所以人们常常提到它。问题是“马尾胡琴”是否两根弦,其形制如何?目前都还不清楚。如果仅仅着眼于“马尾”,不顾及其他,过早地将其与现代胡琴相提并论,视现代胡琴为“马尾胡琴”的繁衍品,所得出的结论是不能令人信服的。有人曾引张星烺译《马可波罗游记》中讲到公元1278年蒙古军队中的情形:“鞑靼人又有一种风俗,当他们的队伍排好,等待打仗的时候,他们唱歌和奏他们的二弦琴,极其好听”,并以此说明“马尾胡琴”在元军中的使用情况。那么,这里就出现了两点令人生疑的地方:一是“二弦琴”是拉弦乐器,还是弹弦乐器?拉、弹均可称之为“奏”,这里虽不能排除拉奏的可能性,亦不可排除弹奏的存在。据王光祈《中国音乐史·乐器之进化》篇中所云,蒙古族的乐器中就有名为“二弦”的弹弦乐器(图1)。

图1 二弦「皇朝礼乐图式」(临摹)

作者注明此种二弦形制可见于清代《皇朝礼乐图式》卷九。当然这种二弦的弹拨乐器出现于何时,元军中是否是使用此种乐器,目前还不敢断言。但日本林谦三《东亚乐器考·擦奏弦乐器的东渐》一书,在谈及元军奏二弦琴的议题时,曾根据马雷卜(Malherbe)和特朗奇(R.Delange)《俄罗斯》(《全书历史编》)的记载,写下了这样一句值得注意的话:“自从十三世纪蒙古人侵入俄罗斯以后,普遍流行了一种二弦的拨弹乐器,叫做多姆拉(domra)。”林谦三虽未判定元军所奏二弦琴就是多姆拉,但说明了二弦琴是拨弹乐器的极大可能性。因此将元军中的二弦琴与“马尾胡琴”相互取代,是不能成立的。二是退一步说,即使元军所用为拉弦乐器“二弦”,其与沈括的“马尾胡琴”又是否为同一物呢?换言之,沈括之所谓“马尾胡琴”者是否是两根弦呢?沈括《梦溪笔谈》中的“马尾胡琴”词约写于十一世纪七十年代末,距《马可波罗游记》所写鞑靼人奏二弦琴已有两个世纪。诚然,在明初宋濂(公元1310-1381年)主修的《元史·礼乐志》中,已记载有一种“制如火不思,卷颈龙首,二弦用弓之捩,弓之弦以马尾”的二弦胡琴,但其成书时间距沈括的“马尾胡琴”也已将近三个世纪了。如此漫长的时间,拉弦乐器发生了多大的变化,是很难料到的。何以能把相距如此遥远的事物视为同一物呢?笔者曾于中国音乐研究所获得一幅宋人画《蕃王按乐图》的照片(图2)。

图2 宋人画《蕃王按乐图》

图中五人均着少数民族装束。一人似拍手击掌,一人击钹、一人吹角,一人吹管,另一人则奏拉弦乐器,其形类似琵琶,琴首有四轸装于一侧,琴身上半部还隐约可见装有品位。从奏拉弦乐器者所持细细的弓杆和其执弓的轻巧姿态看起来,似乎是系着马尾的弓子。“蕃”是指西、北部少数民族而言,其含义亦类同历代称西、北部少数民族为“胡”。因此图中的这一拉弦乐器,应是当时“胡琴”的一种。又据画家们分析,这幅按乐图颇有些唐代画风,可能是北宋早期的绘画作品。可惜的是画面上无作者题辞,难以确定它的具体年代,而需待考。如果沈括所谓“马尾胡琴”者,是指图中一类的“胡琴”,那么,以此来作为现代胡琴的依据,就有些不妥。两者的发音原理固然相同,其形制却是大相径庭。若将《蕃王按乐图》中的“胡琴”与元军(即鞑靼人)的“二弦”相比较,则明显为两种乐器。而现代人又往往将“马尾胡琴”看成是嵇琴改系马尾的发展阶段,这是更加令人难以揣摸和值得研究的一件事了。

三

嵇琴,最早的文字记载,可见于唐玄宗时才人崔令钦所撰《教坊记》一书。该书在列举教坊曲名中,记有《嵇琴子》一目。同时期的著名诗人孟浩然(公元689-740年)所作《宴荣山人池亭》诗,也曾以“嵇琴”入句:“竹引嵇琴入,花邀载酒过”。虽然此句在现代注疏家的不同注疏本中,颇不一致,还难以肯定与否,但从《教坊记》记载嵇琴被用作曲名一事来看,说明嵇琴在唐代已经广泛流行的事实。五代唐后主李煜(公元961-975年在位)在他的词中,也曾使用了《嵇琴曲》为其曲牌名称。唐后主好读书,善作文,知音律,《嵇琴曲》一曲可能是沿袭唐教坊曲名《嵇琴子》而来的。

宋代,嵇琴的流传更为广泛,而以南宋尤甚。只是因为史书记载上说它是“以竹片轧之”,而不以马尾擦弦发音,所以不大为后人看重,或者只是将其作为拉弦乐器的初级形态来看。

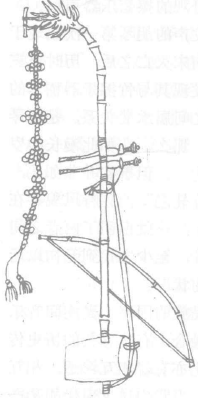

嵇琴又名奚琴,这一看法为史学家所公认,目前尚未见有不同意见,笔者亦持此说。但关于嵇琴的起源,笔者却认为有商榷的余地。对此宋代就曾有两种不同说法。1、宋·陈旸《乐书》卷一二八云:“奚琴本胡乐也,出于弦鼗而形亦类焉,奚部所好之乐也,盖其制,弦间以竹片轧之,至今民间用焉。”2、宋·陈元靓《事林广记》云:“嵇琴本嵇康所制,故名嵇琴,二弦,以竹片轧之,其声清亮。”两者说法差距甚远,究竟谁是谁非,事涉渊源,不可不论之(图3)。

图3 奚琴「乐书」(临摹)

奚,我国古代少数民族,据《新唐书·北狄传》记载:“奚亦东胡种,为匈奴所破,保乌丸山。汉曹操斩其帅蹋顿,盖其后也元魏时自号库莫奚,居鲜卑故地,直京师东北四千里。其地东北接契丹,西突厥,南白狼河,北霫。与突厥同俗,逐水草畜牧,居毡庐,环车为营。”即生活在今天内蒙古自治区东部、辽宁西北部的锡拉木伦河流域,是“与突厥同俗”以游牧为生的民族。隋、唐时称奚,五代十国时分为东奚和西奚,后渐融合于契丹。按陈旸《乐书》所云及书中所绘奚琴图来看,琴体制作和擦弦所用工具乃以竹为主要材料。竹属禾本科长年生植物,其在我国生长区主要分布在长江流域,华南及西南各地,并非北方产物。如果说古代北方气候温润,宜于竹子生长,那仅仅是一种推测而已,并无事实根据。年代较远的《诗经·卫风》有云:“瞻彼淇奥,绿竹猗猗”。然卫地水(今河南省北部)其去北部奚人聚居的锡拉木伦河流域有数千里之遥。而相距南北朝、隋、唐不远的晋戴凯之《竹谱》则明确地记载了当时竹子的生长概况:“虽冬蒨性忌寒,九河鲜育,五岑实繁”。九河者,指今山东平原地区。五岑者,在今湖南、江西、广东、广西境内。九河已经很少见到竹子,何况是寒冷的奚人游牧地区呢?乐器的产生总是和人们的劳动生活相联系的,又是同当地地理气候所盛产的物质材料密切相关的。以游牧为生的奚人何不就地取材,用常见的马尾做弓擦弦,反倒去千里迢迢的南国取材,制作“以竹片轧之”的奚琴,来作为自己的娱乐器具,这岂不是舍其近而求其远了吗?这在交通不发达的古代来说,大约更是不现实的事。谓“出于弦鼗”之说亦属可疑。据晋傅玄《琵琶赋》云,弦鼗是弦强乐器,产生于“嬴秦之末,盖苦长城之役,百姓弦鼗而鼓之”。这当然是指汉族一百姓在修筑万里长城抵御外族入侵时的创造物。怎么能一变而成为北方奚人乐器的先祖了呢?何况迄今为止也还未见到弦鼗是出自奚人之手的文献记载,这恐怕是陈旸的主观判断,并不一定可靠。在陈旸之前亦未见有关奚琴记载于史籍,是否是“嵇”、“奚”之音相谐而误,多未可知。

那么,是否又如陈元靓所说“本嵇康所制”呢?统观我国民间乐器的发展历史,每一件乐器的诞生,都不是一朝一夕之功。而是经过长期社会实践,逐渐进化而来的。将一种乐器的形成归功于某一个人,是不确切的,也不是历史的实际。再者,嵇康所留下来的著述以及各种记载称嵇康事迹的文献资料也还比较丰富,但均未见其中有关于嵇康发明创造嵇琴一说。事亦可疑。虽然日本林谦三《东亚乐器考·擦弦乐器的东渐》中有云:“嵇康作琴之说,盖亦早传到日本。”《体源抄》引有一段插说:“藤原赖长(119-1156)的侍女说家藏有一乐器,如三尺许的匏,张有琵琶弦:即命取来一看,腹里写有嵇康琴三字云。”观其文字所述,其形制与陈旸、陈元靓所云嵇琴皆不同,亦难以为证。然而有一点是可取的,也是共同的事实。不论陈旸所说的“奚琴”,还是陈元靓所谓的“嵇琴”,它们都是“以竹片轧之”的“二弦”擦奏乐器。根据上述竹子的生长历史来看,笔者以为嵇琴(或云奚琴)应源自南方或中原一带,而不是出于北方的游牧民族当中。自汉魏六朝以降,文化中心开始南移,其造成的优势为诞生出一些新型的乐器,也是和人们对音乐文化生活的需求相一致的。

除上述关于嵇琴(或奚琴)的不同起源说之外,还有一个应该加以说明的历史情况。南北朝时期以前,在今江西省南部和广东省北部的韶关、曲江一带地区、亦有一个以从事农桑的少数民族——奚(或作傒,或作溪)。自晋怀帝永嘉元年(公元307年)以后,由于北方世家大族南迁,奚人多沦为奴婢。南朝宋人乔道元就曾在一篇文章中谈及他家中有“小婢从成,南方之奚”(见《初学记》卷19)的一事。而《资治通鉴·晋安帝义熙六年》也记载了晋末农民起义军将领徐道覆部下多为“始兴子于,攀捷善计”的史实“始兴溪子”即是指生活在今天广东始兴曲江一带的奚族人民。南北朝以后,奚人与汉人逐渐融合,奚族之名就渐渐消失了。史书虽不曾记载“南方之奚”有造琴之说,但根据奚琴的名称和制作材料来看,其产生于南方奚族人民中间也不是没有可能的,甚至可能性或许更大些。因为泉州唐开寺斗拱上的乐使飞天所持“二弦”和今天南曲伴奏乐器——二弦,都仍然保留了奚琴的大部分特征这是值得引起注意的历史现象。

四

嵇琴和“马尾胡琴”的关系,是否是一种承继的关系呢?从上述有关嵇琴和马尾胡琴的文字记载来看,笔者以为还不是这样的情况。我国使用马尾擦弦发声的乐器,出现在“以竹片轧之”的嵇琴之后,这确是历史的实际。但并不能因此而说明“马尾胡琴”是由嵇琴发展而来。我们从有关嵇琴在社会实践中的流行的状况,可以清楚的看到这一点。

有关嵇琴的记载,在宋代史籍中不算少见。沈括《梦溪笔谈·补笔谈》卷一《乐律》条中,就有一段关于宫廷教坊乐工徐衍演奏嵇琴的事迹;“熙宁(宋神宗年号)中,宫宴,教坊伶人徐衍奏嵇琴,方进酒而一弦绝,衍更不易琴,只用一弦终其曲。自此始为‘一弦嵇琴格’。”这段文字与上述“马尾胡琴”词,同出沈括之手,这就说明了北宋时期,嵇琴与“马尾胡琴”是同时存在的两种乐器。就是说,当“马尾胡琴”被用于军中的时候,嵇琴在宫廷中亦占居了相当重要的地位而从徐衍演奏嵇琴的高超技术来看,它在社会上当有着丰富的实践基础。否则,便不会出现像徐衍这样杰出的嵇琴演奏家。北宋陈旸《乐书》关于奚琴(即嵇琴)“至今民间用焉”的记载,也是北宋年间嵇琴广泛流行于民间的一个佐证。

南宋,嵇琴不但未绝其响,相反其在宫廷和民间的音乐生活里都更加活跃异常。无论是在宫廷的教坊乐部,还是在民间的勾栏瓦舍当中,以及热闹市区、喜庆场合,都有各种不同形式的器乐演奏,而嵇琴则是常用的乐器。据南宋耐得翁《都城纪腾·瓦舍众伎》和南宋吴自牧《梦梁录·妓乐》的记载,临安(今杭州)的民间器乐演奏中,有一种被称作“细乐”的合奏形式,其乐队编制便是“以管、笙、嵇琴、方响之类合动”构成的,“其音韵清且美也。”另一种“只一、二人合动”,“或三、二人合动”的“小乐器”演奏当中,亦有“嵇琴合筲管”的丝竹演奏形式。宫廷教坊乐队中的“小乐器”演奏增至四人:嵇琴、筲、图片、拍各一人,构成两丝一竹一拍板的小合奏形式。就宋代宫廷的教坊大乐而言,据南宋孟元老《东京梦华录》和南宋周密(公元1232-1298年)《武林旧事》所载,北宋时期教坊大乐乐队编制里不用嵇琴,南宋教坊大乐乐队不但已将嵇琴编入其制,而且在同一乐队中,嵇琴演奏者竟达十一人之多,形成一个相当可观的擦弦乐器声部。

自以马尾擦弦发声的胡琴第一次出现于文字记载起,直到南宋灭亡之后,历时已三百余年,此间尚未发现其与竹擦乐器嵇琴的联系。如果说它们之间属承继关系,是胡琴进程中的两个阶段,那么,在如此漫长的岁月中,当早已归二为一。但事实并非如此,嵇琴仍旧是“以竹片轧之”的独特风貌存在于民众的音乐生活中,这就说明了两者之间保持着各自的独立性,至少宋代到元初以后的一段时间是这样的状况。

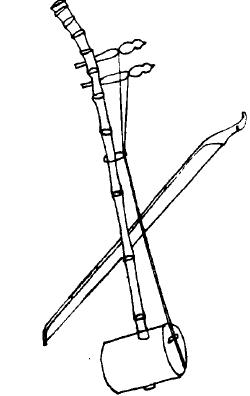

我国是一个多民族的国家,民族间音乐文化的互相交往、融合,有着悠久的历史传统,乐器的发展进化亦有着相互渗透,相互吸收的因素。因此,当我们讨论现代胡琴产生的问题时,也应充分地注意到这一重要方面。以马尾作弓,作为拉弦乐器来讲,这当然是一种长处。但从历史的角度来观察现代胡琴的确立,这还不是唯一能说明现代胡琴的标志。由于各民族在心理、审美习惯以及物质条件等的不同,在乐器的音色、形状以及制作材料等都有不同的要求。以现代胡琴形制为依据上溯很有可能是在明代初期以后,现代胡琴才完成了它的雏形的。何以见得?这里有以下儿点可供参考:1、上述明初宋濂主修的《元史·礼乐志》所云胡琴,虽然其形状“制如火不思”,(图4)但其他某些特点:“卷颈龙首,二弦用弓捩之,弓之弦以马尾”,都与今日胡琴相同。2、朝鲜成伣、柳子光等编纂的《乐学轨范》(成书于1493年,即明孝宗弘治六年),书中所绘“奚琴”图(图5)与北宋陈旸《乐书》中“奚琴”图相类似,但已改用马尾作弓。并装置了“千金”。朝鲜奚琴(即嵇琴)系中国宋代传去,然宋时中国嵇琴并未使用马尾《乐学轨范》学之奚琴图是否是作者据明代实物绘制,也未可知。3、名为唐寺院实为明代重建的福建泉州开元寺,大殿斗拱所饰乐伎飞天手持的“二弦”,造型与宋嵇琴相似。虽然人们无法说明它是竹片擦奏还是马尾擦奏,但至今南曲所用二弦(图6),却为此作了补充。南曲二弦实际是历史的活标本,它犹同琵琶之在日本、福建等地仍保留唐代拨弹遗风为同样道理。二弦除去轸子与今胡琴装较相反之外,余皆相去无几。

图4 火不思(明代制品图片)

图5 奚琴《乐学轨范》(临摹)

图6 二弦(南曲乐器)

从上述情况来看,我们可得出如下的认识:在明初以前还没有现代制的胡琴出现,但唐宋的嵇琴,宋元的胡琴却为现代胡琴的诞生提供了充分的条件。而从现代胡琴的形制来看,它无疑又是以嵇琴为基础直接发展而来的,所以人们又称二胡为南胡,这不是没有道理的。