2009年10月,第七届中国音乐“金钟奖”民乐比赛暨2009中国江苏二胡之乡民族音乐节在南京举行,作为选手指定曲目的《第四二胡狂想曲》使我产生了浓厚的兴趣。2010年7月,在上海音乐学院约见了现为民乐系主任的王建民老师,他就《第四二胡狂想曲》的创作理念与相关内容接受了我的访问。王老师朴实低调的性格与严谨认真的治学态度,让我深受启发。以下是笔者的采访记录:

郭媛(简称“郭”):王老师,您好!自2009年“金钟奖”比赛听了您创作的《第四二胡狂想曲》之后,我印象十分深刻,能谈谈您创作《第四二胡狂想曲》的创作背景么?

王建民(简称“王”):《第四二胡狂想曲》这首乐曲是在2008年年底时,为庆祝台北市立国乐团成立30周年,该团艺术总监邵恩约请我创作的。因二胡狂想曲系列已写了三首,用的也比较广泛,因此指名约请我创作《第四二胡狂想曲》。团庆是2009年9月20日,由于时间长度还可以,因此我同意写这首乐曲。

郭:在写《第四二胡狂想曲》时,您把握的创作宗旨与理念是什么?您能具体地说说么?

王:我写《第四二胡狂想曲》的宗旨是创作既有时代感的,又有中国气派的,能够为大众雅俗共赏的乐曲。作为一名音乐学院的教师,一名作曲家,我要写出的作品就不能仅仅满足于让大众随便听上去好听就行,我认为最重要的是要对这个学科的发展有所推动。那么,我必须在这个领域进行创新,调式语言上都要有所更新,但是它仍然要为大众所接受,要有清晰的旋律性和民族元素,这是我所把握的创作动机和思路,其实在创作《第一二胡狂想曲》时,我就想着突破原来民族器乐创作的旧模式。当时距今已有20多年,写出后反映不错,得到了大家的肯定,因此我就有了想继续写下去的念头。我定的目标很清楚一写一个中国狂想曲系列,结合已经接触到的一些近现代作曲技术,应用中国民族元素的一种创作形式,同时要在技术上有所推动。在当时,这个想法应该是相当难的。我要求的是调式上、语言上都有更新,但是民族元素是很清晰的。比如说我们有时听一个传统的民间音乐会感觉到非常熟悉、亲切,但要把这些东西照搬到创作中,是不符合我的要求的。同时,在满足审美的前提下,在把握乐曲的分寸感上也涉及到一个创新尺度的问题。而我想要的是在这个领域有所创新,但仍能为大家所接受,有清晰的旋律性。这是我所把握的动机思路,后来,我走的一直是这条路,

郭:您的四首二胡狂想曲都运用了地方民歌的素材进行加工创作,《第四二胡狂想曲》具有着浓郁的西北民歌风味,您为何选择西北民歌素材进行创作的?

王:可能我们写一首乐曲会有创新,但一些二胡演奏家、老师都不能接受,那么它就偏离了我们所积淀的审美感觉。就像吃一道菜一样,没有辣味,你放一点点辣椒可能会很好吃,但是太多了也让人接受不了。所以我们在语言创新上也是这个意思。

可是,怎么来写呢?《第一二胡狂想曲》我是用的云贵地区的元素。其实它里面最早的元素我是从飞歌里得到的启发,它在官音上有大三度的变音,从而我设计出一个人工调式,借助于云南地区的傣族,彝族的民歌特点而创作。这些地区的民歌我非常熟悉,所以我从这个里面衍生、提炼出了一些特征音调融入乐曲,从而让人听上去有着民族风味,后面的几首狂想曲都是这样的做法写这四首二胡狂想曲时,如果一味地重复自己,没有变化,这个系列肯定是不成功的。中国是个多民族的国家,民族元素、传统的风格也比较多样,我可以按照大区域的民歌的色彩进行创作。乔建中老师把民歌划分为不同色彩区,某一个民族的民歌的色彩、语言都跟各自的区域有关,如东北、西南、西北或江南的等等。按照这种特点,我逐步涉及一些我比较感兴趣的民歌,把狂想曲的题材用某个区域的民歌色彩来写成。

《第四二胡狂想曲》,我选择写一个西北区域风格的乐曲。因为有很多西北的民歌特别好听,很高亢、宽广、大气、嘹亮,民歌的支干非常简单,不像我们江苏的民歌弯弯绕绕的,这比较适合那种气度大的风格的表现,可以想象那种像黄土高坡的大气的感觉。事实上,它的创作还是依赖于我对传统民歌的喜爱和积累。我虽然没有时间专门到这些地方去采风,但创作期间,我会去查阅大量的民歌材料。

郭:您在创作时如何将民族元素融入乐曲?乐曲运用了哪些独特的创作手法使人听起来既具民族性又有现代气息?

王:《第四二胡狂想曲》应该说是一首具有西北风味的乐曲,从头到尾的素材来自陕北民歌。我把四度和二度音程作为核心音程来创作,这是具体的写作手法。也就是说这两个音程是乐曲创作中的音高组织的基因,我创作的乐曲要靠音高基因来组织它。那么,四度可以转变为五度,很自由。二度,不是小二度,我觉得小二度不太适合,所以通篇都是大二度,可以转变为小七度。四度、五度、大二和小七度,在陕北民歌中比比皆是。

另外,在创作乐曲时,我将陕北比较经典的民歌进行了音程结构的定量分析。所谓定量分析,就是把一首民歌的形态抽出来,将其中的旋律进行、音程结构组成一个链,在这个链中做数量上的统计分析。分析结果,我发现四度、二度占主导地位。如果把音程用色彩来描述,假如想象黄土地的色彩是黄色的话,那么四度和二度是占主色调一黄色的,所以我以这两个核心音程来构架、繁衍、扩张整首乐曲。但是,如果仅仅用四度、二度这两个音程来构架全曲的话,就会很单调,那么如何去繁衍和扩大呢?这就有赖于一种扩张的技术,去移位、扩大、衔接。比如说,D-G-A这是一个由四度和二度音程组成的三音列的音调片段,而如果将两个四度连叠,即D-G-C也是一个音调片段,再扩张为三个四度连叠,即D-G-C-F,或者四度、二度、再四度的连叠G-C-D-G,有时甚至可以是二度、七度,来回变化,这样可以在四度、二度的核心音程的基础上派生出许多不同形态的音调片段。另外,在这些音调片段里可以添加附加音,用来增加音乐的色彩性,可能会形成我们常见的五声音阶,如G-C-D-G附加A和E,即形成了G-A-C-D-E-G的五声音阶形式,但是真正的骨干和支架还是四度和二度的音程G-C-D,而E和A都不是它的骨干音,只是填补在缝隙中的附加音,这样一来,既强调了乐曲核心音程的风味性,又方便了调式的扩张,丰富了乐曲的色彩。

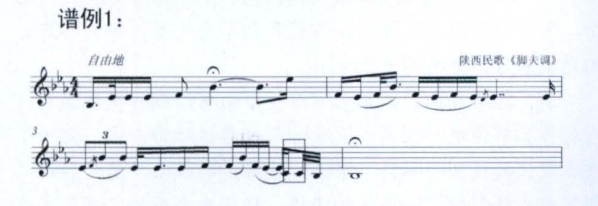

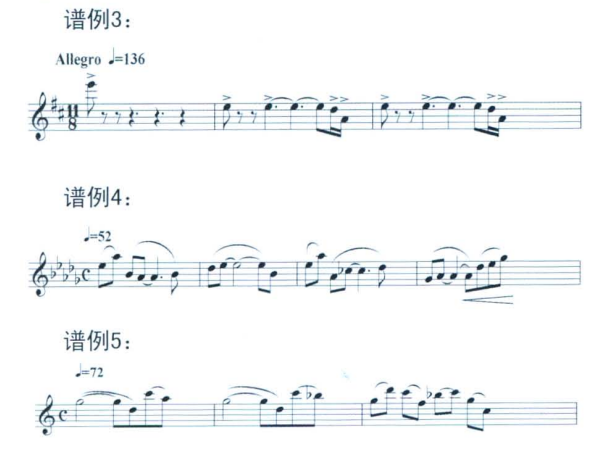

你可以参看一下陕北的民歌《脚夫调》(见谱例1),四音列,很简单,那个C不是它的骨干音,就是填在缝隙里的音。还有《黄河船夫曲》,这是我找的比较喜欢的、有代表性的几首民歌,作为很重要的原材料来分析,这些东西可以作为分析的依据,用来说明陕北民歌的支干的情况。

郭:您认为《第四二胡狂想曲》的创作特色是什么?

王:所谓特色,就像一道菜,厨师加工的手法不同,让你吃出了不一样的味道。那么我写这首乐曲的特色就是西北特色。可是原始的西北特色对创作乐曲来讲,又不成为特色了,它只作为这个地域的特色。作曲家创作时融入了自己的想法,然后把它提炼出来,这就是特色,也就是一种新的西北风味的特色。旋律的走法上我有自己的想法,比如说音高基因上派生出的核心音调,再用其法进行连缀。我在写东西时经常去揣摩,琢磨。怎样写得好听,又不落俗套,这是我要把握的最大的课题。要好听,旋律是首要的,而二胡又是个单旋律乐器,旋律永远是主导的,所以在旋律上下了很大的功夫。

郭:您能具体地说说这首乐曲创作的每一段落的创作思路和表达的情感么?

王:不能说得那么清楚。我在写乐曲时,不太喜欢用文字十分清楚地表达内涵的,这样的音乐太具体了。我喜欢从大的情感上来表现乐曲的喜怒哀乐,表现一种精神,或者是民族的风貌。《第四二胡狂想曲》的情绪是比较复杂的,具体来说每一段,只能说是一种较抽象和虚幻的情绪。我主要还是想表现那种民族精神,中国人的那种坚忍不拔、吃苦耐劳的面貌,一种对目标执着追求、不退缩、积极向上的信念。我写的任何作品都没有过于哀愁和沮丧的色彩,我不喜欢。我认为,我的作品是要想办法去唤起大家的热情,可能会有一些值得思考的东西。

比如《第四二胡狂想曲》的第一段主题(见谱例2),给人以一种进行曲式的感觉。像是一个队伍在不断地向前冲,朝着目标奋力奔走的场景,表现了中国人民积极向上、敢于拼搏、勇往直前的民族精神和民族凝聚力。可能会有人提出疑问,陕北民歌风格怎么会有进行曲呢?实际上,乐曲虽然运用了陕北民歌素材,但是并非单纯的风光性的描述,而是提炼出陕北民歌的核心音程作为基因,大量运用二度和四度贯穿其中,而节奏和布局上运用了新颖的创作手法,有点进行曲,也有点号子的节奏,表达那种精神上的东西,一种朝着目标奔的感觉。这一点上,它与《第二二胡狂想曲》有些相似。

接着一段舒缓的稍自由的行板过后,进入到了一段小快板的旋律(见谱例3),轻松、欢快,展现了一幅热闹、愉悦的劳动场景。欢快的场景结束过后,渐渐安静下来,笛子突然透过一段信天游,悠扬抒情,二胡随后在bD宫系统上奏出一段广板(见谱例4),这段慢板是既抒情又有一种悲凉的感觉,很复杂的感情。我启发学生在拉这一段的时候,应该有一种画面感,看到一望无垠的黄土高坡上,一棵树都没有,只看到茫茫的黄土地,宽广的、高亢、抒情,像阿宝唱的歌一样嘹亮。也有一点点的悲凉,一点点苦涩,这个可以自己去发挥想象。中间的慢板分为两大段,前一段在降D宫系统,降E商上开始的(见谱例4),调性也比较暗,有点悲凉,旋律走了没多长,经过不断变化的调性转换。我写乐曲不太喜欢守住一个调不放,那样就落伍了。但是过渡要自然,不然会很生涩,要让它慢慢地流淌,形成很自然的过程。这里的连环扣都和基因有关系,任何衔接的地方都能找到拼接的影子。后来,降号全部抹去,变成一个C官系统的G徵调(见谱例5),前面可能还没有阳光,风沙卷起,很悲凉的,到这里突然阳光灿烂,特别开朗,情绪高涨,乐曲的最后,进入了一段较长的炫技的急板。这是所有狂想曲体裁作品的共性,尾部都是体现高超技巧的炫技段,因此我写了一段很长的、难度较大的炫技乐段。但是在急板中也透出前面主题的旋律,加在乐队中用伴奏来呈现。唢呐奏响了主旋律,高昂、激动,又回到前面主题所表现的奋进、积极向上的民族感情。另外,在二胡的隐伏声部中也有主题动机的体现。总体上就是这些,没有特别具体的描述,你可以进一步去想象去思考。

郭:您是否还会创作狂想曲系列的作品,是否还会将这一创作特色延续下去?

王:不一定,既然已写到《第四二胡狂想曲》,那么如果思想足够成熟,准备足够充分,即可以写《第五二胡狂想曲》、《第六二胡狂想曲》之类的延续此风格的系列狂想曲,如果这个想法不成熟,可能我就不会去写,等到思想、构思成熟了,我会考虑再创作。

郭:近百年来,二胡艺术经历了曲折的创作发展过程,您的作品将传统与创新、民族性与世界性融为一体,运用了许多现代的技法并保持了中国民族音乐的风格,为今后的二胡艺术创作引领了一条新的道路,您认为今后的二胡艺术创作乃至民族音乐创作应该有着什么样的发展趋势,应该朝着怎样的方向发展?

王:毫无疑问,我们的民族器乐,以及整个民族音乐肯定会朝前发展的,会在技术创新、审美观等各个方面去全面发展。然而,在挖掘乐器技术创新的同时,我们必须守住一个底线:即中国的民族乐器一定要表现出它的民族特色。这样的作品适合中国的民族语言,有着自己的风格特点,那么它肯定会向前发展。

为大众服务,还是孤芳自赏,这是一个观念的问题。这些问题实际上到现在都没有解决。我的想法是,作品还是能够做到雅俗共赏的,比如我可以前进得很高,但我情愿后退,我可以很前卫,但是我宁愿去中和、调合一些,去填补一些空白。所以,我们要写一些表现自己特色的东西,这样的作品适合中国的民族语言,有着自己的风格特点,那么它肯定会向前发展。而创作出中国自己的学派,创作中国自己的音乐体系,这条路还很漫长,需要我们共同去努力。

来源:人民音乐,2011-12