二胡音乐创作自第一首创作曲《病中吟〉诞生以来,在20世纪经历了初创、发展、繁荣等不同时期,“文革”十年(1966年一1976年)属于发展时期中的阶段之一。“文革"在中国的历史上是个特殊的时期,史称“十年浩劫",由于政治环境和社会环境的影响与制约,导致该阶段文艺发展出现了一定的扭曲,促使二胡音乐创作形成了两个差异明显的不同阶段。第一阶段是“文革”开始之后的前五年,没有一首二胡音乐作品产生,处于“停滞阶段”;第二阶段是“文革”的后五年直至“文革”结束,共产生了42首二胡音乐作品。然这些作品由于受到各方面环境因素的作用,以及音乐创作思想的束缚,在不同的程度上都显示出较大的时代局限性。

一、二胡音乐创作概况

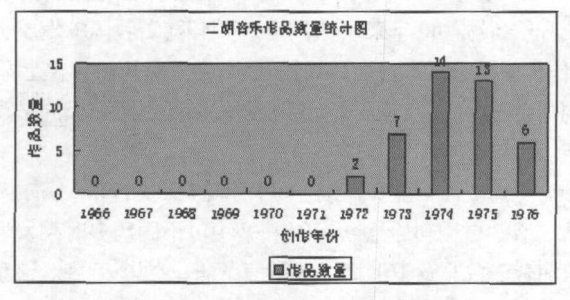

“文革”时期的二胡音乐创作,从下列图1-1中可以看出,十年是以1972年分为前后两个非常明显的阶段:无作品产生的第一阶段(1966--1971年)和先后产生42首作品的第二阶段(1972--1976年10月)。

图1-1二胡音乐作品数量统计图

第一阶段由于“文化大革命”刚刚开始,举国上下“革命”运动如火如荼,文艺界、教育界都无一幸免,人人都被迫投身于“革命”的洪流之中。二胡音乐创作出现了长达5年之久的“停滞”阶段,没有产生一首作品。

到了70年代初期,随着党对恢复经济的初步重视,文化环境有所好转,二胡音乐创作也随之进入“缓慢”发展的第二阶段。一些深爱二胡的演奏家和作曲家们又开始拿起丢弃多年的笔,一共创作了42首颇有特色的二胡音乐作品。一方面,禁锢了多年的创作欲望终获解放,满怀喜悦的心情挥笔而出,比如《喜送公粮》(顾武祥、孟津津,1973),《喜唱丰收》(杨惠林、许讲德,1972),《奔驰在千里草原》(王国潼、李秀琪,1973),<怀乡曲》(原名<台湾人民盼解放>,王国潼,1973),《豫乡行〉(原名<喜唱公社丰收年>,宋国生,1974),《红旗渠水绕太行》(闵惠芬、沈利群,1974),《草原新牧民》(刘长福,1974)等;另一方面,这阶段虽然创作激情有所萌发,但一些政治化的文艺指导思想依然束缚着人们的创作之笔,尤其是“音乐为无产阶级服务”的宗旨仍然是音乐创作的主导思想。在这种思想的指导下,一些曲作者创作了一批激情满满且具有典型时代烙印的二胡音乐作品:《五指山上红旗飘〉(高金香,1972)、<赞大寨》(王国潼、刘昆,1974)、《知识青年驾铁牛》(朴东生,1974)、《誓把青春献草原》(司宝峰,1975)、<望北京更使我增添力量》(赵砚臣、高燕生,1975)、《山乡邮递员》(程辉庭,1975)、《宝塔山下新一代》(周耀锟编曲,1975)、《庆丰会上话今昔》(张寄平,1975)、《肩挑扁担送肥忙〉(李秀琪、王国潼,1975)、《丰收秧歌>(高明、关铭,1975)、<革命故事会>(宋国生,1975)、<鱼水情深》(张维臣,1975)、《延边人民热爱毛主席》(王君莳、陆浦宁、李镇东,1975)、<咱队走的是大寨路》(骆季超,1976)等。这些作品多数发表在《活页器乐曲(二胡-2--26)>、<心向北京唱丰收>和《宝塔山下新一代>”上,也有部分作品发表在《少年二胡器乐曲选>上。“文革”时期的二胡音乐创作详细情况见文后附表1。

二、艺术特征

“文革”十年间,文艺事业高度强调的是为无产阶级政治服务,在这种极端局限的文艺政策导向下,二胡音乐创作领域也随之深深地烙上了该时期特有的印记,其艺术特征主要表现为:政治化题材、颂歌性主题,单一性结构,单一调布局,地方性语言。

1.政治化题材

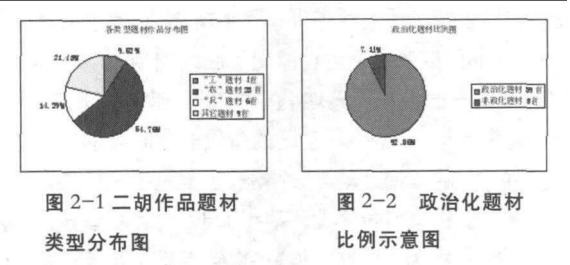

早在1942年的《在延安文艺座谈会上的讲话》中,毛泽东就提倡“文艺为无产阶级政治服务,为广大工农兵服务”的“二为"文艺宗旨,60年代周恩来又强调“革命化、民族化、群众化”“三化”的文艺针,“文革”前夕江青又推出“在所有的人物当中,要突出正面人物;在所有的正面人物当中,要突出英雄人物;在英雄人物中,要突出中心人物”的“三突出”文艺指导思想。这一系列的文艺“指挥棒”促使“文革”时期的二胡音乐创作在题材的选择上出现一边倒,不可避免地带有强烈的政治色彩。据统计,在“文革”时期的42首二胡作品中有23首是以社会主义农村、农民、农业的“三农”题材,其比例超过该时期二胡作品总数的一半,占54.76%,如《喜唱丰收>、《肩挑扁担送肥忙>等;有6首作品是以军人为描写对象,叙述了新时代军人保家卫国,苦练本领以及和军民的和谐关系的“兵”题材,其比例在该时期二胡作品中占14.29%,如<练兵场上>、〈骑马挎枪走天下》等;“工人”也是该时期二胡作品中不可分割的一类题材,有4首作品得以体现,在该时期二胡作品的份额中不是很重,占总数的9.52%,如《机轮飞转歌声扬>、《大庆花开遍地红》等。这样,以“工农兵”为题材的二胡作品共计33首,占该时期作品总数的78.57%。此外还有一些非“工农兵”的题材也带有强烈的政治色彩,如:《延边人民热爱毛主席》、《革命故事会>、〈台湾人民盼解放>等。以上各类型作品的比例实况如下图2-1和图2-2所示:

从总体上看,在42首作品中有39首作品的题材都是从不同的视角来体现政治色彩,其比例占该时期二胡作品总数的92.9%。鉴于此,我们可以看出该时期二胡作品的题材几乎无不强化着“文艺为工农兵服务,为无产阶级政治服务”这一宗旨。

2.颂歌性主题

音乐作品总是以表达某种思想为目的,二胡音乐也不例外。“文革”时期的二胡作品都是标题性作品,其标题的内涵即为作品的主题思想。如:有描绘农业丰收的<喜送公粮>、<喜看麦田千层浪>等;有草原牧民对新生活的赞美和畅想的<草原新牧民>、<奔驰在千里草原>等;有讴歌社会主义建设的《红旗渠水绕太行>、<劈山引水歌声扬>等;有描绘新农村新风貌的《支农货担进山来>、<农村小景>等;有农业学大寨赞大寨的《咱队走的是大寨路>、<赞大寨>等;有工业学大庆赞大庆的《知识青年驾铁牛>、《大庆花开遍地红>等;有讴歌保家卫国的人民军队的《骑马挎枪走天下>、<鱼水情深>等;有崇拜和讴歌革命领袖毛主席的《延边人民热爱毛主席》、<山丹丹开花红艳艳》等。尽管这些作品从标题上看,呈现出多层面状态,但观其内涵都脱离不了一个“颂歌”的核心思想,即对社会主义新农村、新建设、新工业、人民军队、革命领袖等的赞颂与讴歌。

3.单一性结构

三部性作品结构原则早在我国唐代的歌舞大曲中就有体现,即由散序、中序(拍序或歌头)、破{或舞遍)三个部分组成。我国传统音乐作品中“起平落”“起展落”等也均为三部性结构之体现。与此相对应的“A-B-A"式三部性结构则是西方专业作曲理论的结晶,重在凸显主题的再现。该结构与我国民族器乐相嫁接是始于刘天华的第一首二胡曲《病中吟>(“A+B+A'+尾声”)。自这种三部性结构样式在国内出现以来,二胡音乐的创作多数都纷纷采用之,“文革”时期的二胡音乐创作亦是如此。42首二胡作品的结构样式以"A-B-A”为多见。而且,在这些“A-B-A”结构中,主要采用三种样式:"A+B+A+尾声”、“引子+A+B+A”、"A+B+华彩+A",并且辅以与之相适应的速度结构“快-慢-快"或“慢-快-慢”。如<喜唱丰收>.《奔驰在千里草原>、《豫乡行》等,无一例外都是这样结构样式下的产物。在这42首作品中,除《草原新牧民》等3首作品是其它结构以外,“A-B-A"结构样式比例高达92.85%,如下图3--1所示。由此可见,在这一时期的二胡音乐创作中,作品的结构呈现单一性特征。

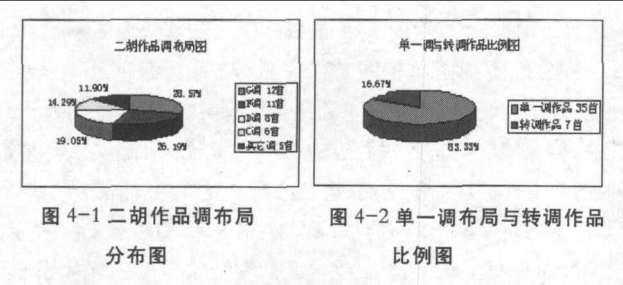

4.单一调布局

在传统的音乐作品创作中,常常通过旋宫转调的形式来发展作品,从而达到衍展乐思和丰富作品的效果。而“文革"时期的二胡音乐创作不仅在结构方面具有同一性特点,在作品调式的安排上也呈现单一性,多数作品使用一宫终曲的单一调性。部分作品即使采用转调,也多为近关系转调。在42首作品中采用单一调式的有35首,占总数的83.33%。仅有7首作品采用了转调手法,分别是《奔驰在千里草原》、〈怀乡曲>、<支农货担进山来>、<赞大寨>.<延边人民热爱毛主席>、《山乡邮递员>、《誓把青春献草原》,仅占总数的16.67%。另外,在调式选择中,考虑到二胡弦式和演奏技法,多数作品采用G调(5-2弦式)、F调(6-3弦式),其次是D调(1-5弦式)和C调(2-6弦式),少数作品采用仍调(3-7弦式),A调(4-1弦式)。其中G调12首,占28.57%;F调11首,占26.19%;D调8首,占19.05%;C调6首,占14.29%;B调4首,A调仅一首。由此得出,G调、F调、D调三种易于演奏的弦式共31首,占73.81%。详情如图4-1和图4-2所示:

由此可见,该时期的二胡音乐创作在调式的选择上表现出两种明显的倾向:一是以全曲“一宫到底”为多见的单一型定调定弦方式为主;二是选择G、F和D三种二胡常用调式以及易于演奏的弦式,促成了该时期二胡音乐调布局的单一性特征。

5.民族化语言

“文革”时期的二胡音乐创作延续了建国17年的音乐特征,在音乐语言的选择上多采用地方性音乐语言。作者在创作作品时多汲取地方民歌、戏曲或传统民间音乐元素,有些则直接采用地方民歌或戏曲音乐改编而成,从而使该时期二胡音乐的民间音乐韵味十足,也是该时期二胡音乐创作中的一个重要特征之一。

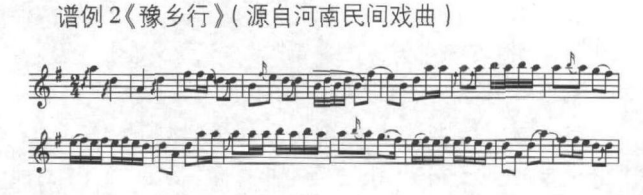

该时期二胡音乐创作中采用地方性音乐语言创作较为典型的作品主要有两种类型:一种是直接运用民间歌曲、戏曲音乐进行改编创作的作品,如:高金香运用海南民歌改编创作的<五指山上红旗飘>,赵昕、蒋巽风根据陕北民歌改编创作的<山丹丹开花红艳艳>等;另一种则是汲取民间音乐元素创作而成的作品,如:刘长福,王国潼、李秀琪根据蒙古族长调音乐素材创作的<草原新牧民>、<奔驰在千里草原》。宋国生根据河南豫剧音乐元素创作的《豫乡行》。王国潼根据闽台地区传统戏曲歌仔戏的曲牌“哭调子”、“七字调”为素材创作的<怀乡曲〉。苏安国的《幸福的歌儿唱不完》则是以山东民间音乐和山东地方戏曲为素材,并借用地方性特色乐器坠琴的演奏手法而创作等。如下面根据蒙古长调的音乐元素和河南民间戏曲元素创作的作品,见谱例1和谱例2。谱例1<草原新牧民>(源自蒙古长调)

这些地域性音乐元素的运用,不仅使得二胡音乐润腔丰富多彩,也加强了该时期二胡音乐旋律的歌唱性,如《草原新牧民>、<奔驰在千里草原>、《山丹丹开花红艳艳》等,这些音乐旋律都极富歌唱性。

三、宪其成因

以上各方面是对该时期二胡音乐创作的艺术特征分析,究其成因,无论是第一阶段创作上的停滞还是第二阶段的艺术特征的形成,都是与当时的社会环境和文艺环境密不可分的。一方面这阶段二胡音乐创作的队伍依然是以二胡演奏家或者是教育家为主,而专业的作曲家比较少。另一方面“文革”时期有着特殊的政治环境,其社会环境和文化环境也随之变化,人们的审美思维也产生错位。

1.社会环境

1966年5月16日,随着“五一六通知”的出台,中国历史上开始了一场史无前例的“无产阶级文化大革命”,直到1976年10月“四人帮"垮台才得结束。十年浩劫不仅给中国的政治、经济以及人民生活带来了严重的影响,也使得建国以后刚刚兴起的民族音乐事业也蒙受了巨大的损失。尤其是自1966年“五。一六通知”开始,直到1971年“9.13”事件的“文革"初期5年,是个极具动荡的阶段。这阶段的人们对于“文化大革命”的政治运动激情高涨,全国大中院校停课闹革命,文艺演出机构也纷纷停止活动参加革命。诸多音乐家也成了革命对象,被批为“牛鬼蛇神",甚至还有部分音乐家被迫害致死,如上海音乐学院的陆修棠、杨嘉仁、李翠贞等一些知名教授,顾圣婴、向隅、田汉等一些音乐名家。在这种混乱并且几近疯狂的社会恶劣环境中,音乐人失去了创作的自由空间,一切创作活动都陷入停滞之中,二胡音乐创作亦遭如此境地。“9.13"事件以后进入了“文革”的后5年,社会环境相对宽松,政治性的束缚减少,二胡音乐创作才得以“缓慢”发展。

2.文艺环境

在这种极度扭曲的社会环境中,文艺环境也遭到了重创。自1966年2月《林彪同志委托江青同志召开的部队文艺座谈会纪要〉的传达,使得一些优秀的传统音乐被当成封建主义的“四旧”而扫除;自学堂乐歌以来的一些优秀的西方音乐被认为是资本主义的尾巴而割除。各个艺术团体除了规定的“革命样板戏”之外几乎所有的戏曲、音乐作品都不能上演。音乐界最重要的学术组织- -中国音乐家协会以及各地分会也被迫停止了工作,所有的音乐期刊均停止出版,音乐院校只能停课闹革命。因此,“文革”早期的音乐样式主要有以赞美领袖的“红色颂歌”“语录歌”以及政治色彩浓厚的“革命样板戏”,其他的优秀音乐文化均被扣上了“封、资、修”的帽子,传统的二胡也被归为“封”之代表之一,故此这个阶段二胡音乐创作被迫出现停滞之状。

虽然后5年文化环境稍稍宽松,音乐创作得以缓慢发展,但是“二为”、“三化”与“三突出”等文艺指导思想,仍然束缚着音乐家的创作思维,造成意识形态与文艺思想极为集中、单一性的文艺环境,严重地阻碍了二胡音乐创作的方方面面。在这些因素的强烈作用下,也导致人们在审美取向上产生“符合这些文艺思想的作品才是好作品,才是优秀的作品”的错位意识。

结语

十年“文革”,我国历史上一个特殊的时期,由于其政治环境的特殊,导致社会环境和文化环境的改变,从而引发了中国历史上一场前所未有的文化艺术的“十年浩劫”。在这个特殊时期,二胡音乐创作出现了史无前例的断裂阶段,也促使创作的42首作品在艺术特征方面打上了深深的时代烙印。从对“文革”时期二胡音乐创作的剖析中可以看出两个问题:其一,社会环境对于该时期二胡音乐的创作起到了很大的影响甚至是制约作用,如题材的单一性、主题思想的单一性;其二,虽然“文革”时期是一个扭曲的时代,但是也产生了一些优秀的作品,如《豫乡行>、《草原新牧民>等。这些优秀作品一方面是一些曲作者抱着返璞归真的理念,在传统音乐的家园里“寻根”,撷取民间音乐的营养,融入到作品创作中。另一方面曲作者大胆创新,开创一些新的技法运用其中,如《豫乡行>中的弯柱技法,《草原新牧民>中的抛弓技法等。再一方面是作品中的歌唱性旋律彰显了二胡善于抒情的本质特性。随着“文革”的结束,社会环境和文艺环境也得到了较大改变,二胡音乐创作得到迅速地发展,也迎来了多元化创作时代,并产生了诸多经典作品(见文后附表1:“文革”时期二胡作品一览表)。

参考文献

[1]冯丽梅《中国现代二胡曲创作概观》(1949一1989),西安:西安音乐学院。

[2]汪海元《20世纪二胡音乐创作的历史分期及其艺术特征》,福州:福建师范大学,2006年版。

[3]刁艳飞《“文革”时期二胡音乐研究》,济南:山东师范大学,2009年版。

[4]乔建中、杨光雄、于庆新、赵寒阳《华乐大典。二胡卷》,上海音乐出版社,2010年版。

[5]中国艺术研究院音乐研究所《二胡曲目及音响目录汇编》,济南:山东友谊出版社。

①心向北京唱丰收》和《宝塔山下新一代》系为《二胡作品曲选》第1集和第2集的名称,这两期二胡曲选都是采用其中的一首作品作为整个曲选的名称,从第3集开始就称为《二胡曲选3》。

附裹1:“文革"时期二胡作品一览表

来源:人民音乐,2010-3