《二泉映月》是我国著名的民间音乐家阿炳的代表作。这首乐曲从最初不定型的片断到构成完整的作品经过了很长的年代,是阿炳在旧社会流浪卖艺的过程中,通过长年累月的反复演奏、加工创造而成的。据与他同时代的、熟悉他生活的乡邻们回忆,早在无锡被日寇侵占期间,就经常听到他在街头巷尾拉这首曲子,特别当夜阑人静的时候,拉得最为动人。当时还没有曲名,直到一九五〇年夏天,杨荫浏先生等人为他录音时才定名为《二泉映月》。

关于《二泉映月》曲名和内容,曾有各种说法,引起不少争议,至今还没有定论。可是,随着时间的推移,随着这首乐曲的广泛传播,大家对它的理解比过去深刻多了。我认为:《二泉映月》只不过是这首乐曲的标志,就像一个人必须有个姓名一样。这个曲名不一定能概括这首乐曲所包含的丰富感情和深刻内涵。我感觉,这首乐曲是寓情于景、借景抒情,是作者心声的流露,好似作者人生历程的写照。

阿炳生活在我国最动乱、最黑暗的年代,一辈子历尽坎坷、受尽折磨。但他喜爱音乐,尤其是中年双目失明以后,音乐不仅成为他赖以生活的手段,更重要的是使他获得安慰和生活的勇气、力量。《二泉映月》含蓄、深情的旋律,如泣似诉、如悲似怒,时而委婉低回,转而激越高亢。抒发了他淤积在内心的幽愤、哀痛和对美好生活的向往。这一首他所心爱的乐曲伴随他渡过了一生。

一、《二泉映月》的曲体结构与音调特点

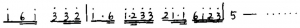

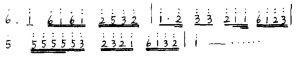

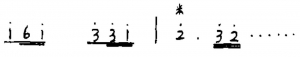

《二泉映月》采用传统习用的循环变奏结构形式。乐曲开头的五小节是引子性质的独立乐句,它现出了乐曲的特征音调。从第6小节开始奏出了主旋律:

这主题音调反复出现多次,每次构成一种变奏。每个段落多在中部展开对比、变化,段落结束处又回到大致相同的结束乐句。原曲主题呈示的段落比较短,只有八小节,但感情很深邃,好似沉重的步履在行进。

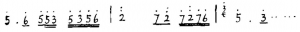

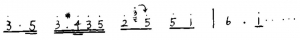

第一次变奏段落共十九小节,中部出现较长的颤弓,旋律细致、优美,好似眼前豁然开朗,有了希望。段落后有四小节补充展开的结束乐句(也可看作两段落间的过渡)。第二次主题变奏共二十小节,旋律逐渐发展到高音区。从原曲第40小节以后,旋律进入:

第三次变奏出现时,主题旋律变化为:

这个段落共有十四小节。从全曲来说,这是第一次小高潮以后,由扬到抑,转为较平稳的部分。为后面的发展、到达全曲最高潮作了铺垫。

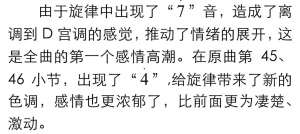

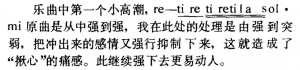

第四次变奏共十六小节。旋律回旋上升,节奏渐紧,再由八度大跳进入最高点,达到全曲的最高潮:

这是情绪最为亢奋、激越的地方,全部的力都在此处喷发出来。然后,低音区有四小节过渡。

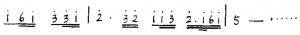

最后一个段落,实质上是尾声。这是又一次由扬转抑,曲调婉转下行,进入较低音区:

好似无限惆怅与感叹,声音更柔和,节奏更抒缓。情感逐步趋于平静,直至全曲终了,余音袅袅,音落而情不尽。全曲的感情起伏脉络清晰、层次分明。构成很完整的起承转合。

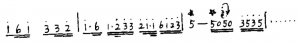

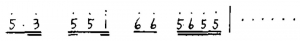

这首乐曲吸收了苏南一带的民歌及常锡滩簧的音调,曲调委婉、感情细腻。乐句与乐句之间,环环相接、绵延不绝。可以说,是比较典型的“顶真格”旋律,即后一乐句的第一个音沿用前一乐句的最末一个音(其同音或八度音)。这在民间乐曲中,俗称“鱼咬鱼”。这首乐曲凡是乐句或乐段分开地方的延长音与后一句的头一音,几乎都是同音或八度音,只有极个别的例外。比如:

这个特点,使旋律结构更为严谨,调式色彩愈加突出。这首乐曲在曲调和曲体结构方面都继承了我国传统的民间乐曲的优点。而比一般乐曲在旋法上又更富有独到;它的情绪内涵可以说非常的丰富,它的表现形态,具有十分鲜明而突出的性格。阿炳就是阿炳,阿炳只有一个。这作品是阿炳给我们留下的一个性格化的活生生的音乐的精品。是我国民族器乐曲中不可多得的传世之作。

二、阿炳的演奏技艺

阿炳生前留下来的三首二胡曲录音,其中以《二泉映月》为最好,集中体现了他的二胡演奏技艺和音乐素养。我接触这首乐曲约有三十年了,正式演奏也有十多年了。尽管现在的演奏在乐器改革、伴奏配置,乃至表现技法等方面都进行了一些加工和发展,但我仍然感到,他的演奏技艺在某些方面是我们可学而不可及的。

他演奏的最大特点在以下几个方面:

一是音和节奏的稳定性,阿炳的演奏在这方面有很深的功力和素养。他的左手指位,把位稳定,音程分配准确,右手持弓角度合理,运弓力度强,速度匀称,因此得到很美的发音。另一方面是节奏的稳定性。他的节奏稳定,不是机械、死板的,而是随着情绪的起伏而逐渐变化,如同行云流水,在不知不觉之中变化运行。这首乐曲的速度、节奏不易掌握,它是慢板,往往容易松弛、拖踏,从而缺乏生气。但起步快了,又不能引人入胜。要把握好它的速度、节奏,关键在于起步。阿炳演奏的起步,稳而不松,在第一次小高潮以后,由慢渐紧,不是突变,而是渐变,一直推进到全曲的高潮。然后,略为抒展,但情绪并不松,直至尾声。

二是律动感。阿炳的一个独特创造是他的运弓。凡在较长的音进行时,他持弓的右手用力有轻有重,这种运弓的强弱起伏,配合以左手按指的轻重,造成了音的顿挫,听起来使人感到连中有顿、藕断丝连,强中有弱、起而再伏。这样,曲调的运动就更为生动,富有活力和内在的律动感。这是阿炳的演奏特别吸引人的关键所在。

三是颤指与稳指(即不揉弦,发出平直的音)。阿炳所使用的颤指,颤动幅度小,速度适中,不很显露,给人稳重、朴素的美感。我从学习《二泉映月》才开始认真的研究颤指的各种形态。我认为,一般情况下,颤指幅度不宜过大、速度不宜过快,弧形线条要柔和。而现在少数人的缺点则在于颤指幅度大、速度快、线条粗劣。琴声出现“吼”的感觉。要得到美的音色,颤指是最重要的一环。

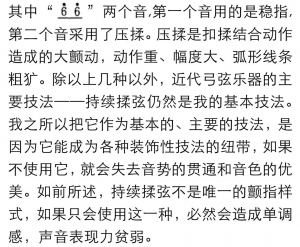

稳指,是民间演奏风格的特征之一。一般情况使用较多。阿炳的演奏,稳指与颤指的结合使用很好。过去我偏重使用持续颤指,极少使用稳指,从学习《二泉映月》以后才认识到稳指在实际应用中作用很大,它可以造成音的对比,衬托出各种颤指的动感,利用这种动感造成音势,达到乐曲所要表现的情绪变化。

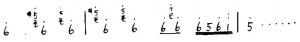

四是颤弓。阿炳的颤弓特别好,例如原曲第22、23小节:

我过去较长时间演奏不好这段颤弓(包括唱片录音在内),后经过仔细琢磨,才发现,此处左右两手宜独立操作,不要两手互相牵制。在出现装饰性倚音时,右手不要使劲。如右手使劲,发出的音就很粗糙,以致破坏了“静”的意境。此处要求清、巧、细、密;而应避免浊、拙、粗、松。这一系列颤音好似一条十分精致的项链,而四个倚音犹如四颗宝石在闪光。我对阿炳演奏的这一节颤弓有个比喻:

蜜蜂翅,轻又轻,巧颤动,力无穷,飞行暂停在空中。

近看它,无穷动,远看它,定空中,操琴颤弓学蜜蜂

这种颤弓的原理我是领会了,但到现在为止,我演奏的颤弓还不理想。

除以上表现技法以外,阿炳演奏风格之苍劲、纯朴,情感表现之含蓄、深邃,更是不易学到的优点。

三、我是怎样学习和演奏《二泉映月》的

我演奏《二泉映月》不同于阿炳的首先在于工具。他使用了较粗的老弦(定弦为GD)。据杨荫浏先生介绍,这是由于阿炳过于贫困,使用老弦比较节省之故。当然,这种弦是比较难控制的。我想既保持他的琴那样音色苍劲、有力,但又要比较明亮为好。经过若干时间试验,最后,我定为AE弦。我用的是金属缠弦,(内弦50丝,外弦30丝)。我的琴,从千斤到马的长度为47公分,比一般琴为大。因此,音色起了变化,既深厚、柔和,又比较明亮,有穿透力。

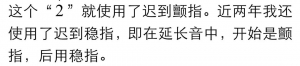

在颤指方面,我使用了更多种类的颤指。有迟到颤指,在延长音中,前面是稳指、后面是颤指。例如全曲终结前:

从颤指的动作来说,使用了揉弦、扣弦、和扣揉结合等。在特殊的地方,还采用了压揉。例如:

我一贯主张演奏时要意在音先、音落情续。一个演奏者必须在长时间的演奏实践中,有意识地锻炼和培养这种优良素质。特别在《二泉映月》的演奏处理中,我更强调必须如此。自己不身历其境,就无法吸引听众投入音乐。我经常反复练习《二泉映月》的起兴句和结尾句,不断检验自己是否已进入了音乐的意境。演奏起兴句时,我的内部感觉是,必须提着气,神智高度专注、集中,用紧密的持续揉弦把这几个音很有份量地演奏出来。同时,速度、节奏分寸也应把握好。反之,如果起兴句是在很随意、松弛的状态中演奏出来,就无论如何难以动人。全曲结尾的一个音,我现在是用泛音演奏的。演奏这个音要把弓送到头,要很充分,因为这是一个较长大的乐曲,结尾更不宜潦草、仓促,要等余音完全消失,才能离开演奏状态。另一点是,在乐曲的开头、结尾和段落之间、乐句之间切不可出现情绪的空白,一旦出现了空白,音乐就会失去魅力。

这一乐句第一次出现在颤弓之前,第二次出现在段落中展开变化的地方,它为音乐的新境界做了铺叙。我在演奏上例后五拍时,造成了音势的推动,第二次出现时,感情更浓。演奏这些乐句,首先自己的心要动起来。心声促动琴声流动,旋转进而翻腾,内部感觉和全身心都要积极调动,这样,音才可能活。这种处理对于全曲的感情起伏有重要作用。

我认为,演奏这首乐曲最重要的是保持音乐的律动,如果没有律动,一切枝节的处理都是白费,会显得琐碎,失去音乐的完美。

我学习和演奏《二泉映月》多年,是认真花了功夫的,从中获益比我为之付出的更多、价值更高。自学习阿炳的演奏技艺以后,我的演奏进入了一个新的阶段。他的技艺极大地丰富了我的艺术表现力。现在,我要继续从他的作品和演奏中去探求、学习。

为了纪念杰出的民间音乐家阿炳,我把过去从生活中偶有所得提炼出来的四句话献给他。这四句话的由来是:我曾在苏州园林中的一个风景点——香雪海,看到过四棵有几百年历史的古树,这四棵树形状奇特,互相缠绕,但姿态各异。人们题名为青、奇、古、怪。我认为,这四个字正是艺术品应达到的最高境界。“青”,象征着蓬勃的生气。“奇”,标志着独特的创造。“古”,启示我们必须继承传统。“怪”,可理解为需要有鲜明的个性。而阿炳的作品正是这样的佳作、神品。这四句话是:生命贵常青、独创才出奇,美中必有古,神品无不怪。正因为阿炳的作品具有以上这些特质、因而才可能留存在千万人的心中,永不泯灭。

作者简介:张锐(1920—2016),男,云南昆明人,著名二胡演奏家、作曲家。