刘天华在人生旅途中只走了三十七年,但他对发展中国民族音乐事业的贡献,特别是在二胡艺术方面的建树,却大大超过了他的自然生命所赋予的容量。他短促的一生,一直为实现国乐“与世界音乐并驾齐驱”的理想而不懈求索,为中国民族音乐事业在那个特定的历史阶段继续向前探寻一条可行的道路。刘天华先生虽然离开我们已经六十年了,研究他的艺术道路和学习他的宝贵经验,对今天的民族音乐发展,仍具有积极的意义。

刘天华的作品,从整体来看,可以说,既具东方特色,也含西方韵致,既有现代感受,又不失传统功力。这些,形成了他特殊的魅力,是刘天华学兼中西,艺通古今,善于将中外古今的音乐艺术成果并使之交融一体产生的结果。他在“五四”运动前后,受到新文化思潮的强烈影响,在传统的纵向继承和向外横向借鉴的多线性交流中,寻求中国民族音乐的发展。

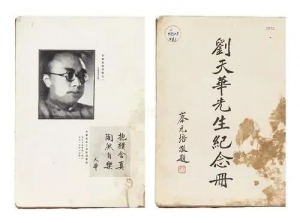

如果没有文化交流,人类社会就无法进步。音乐艺术的发展规律也是如此。中国音乐文化和西方音乐文化各有自己的价值。一部中国音乐发展史,既是国内各兄弟民族音乐交融的结果,也是中外音乐文化交流的结果。刘天华步入乐坛之始,就深知此理。他为了吸取外国优秀音乐文化,深入了解西洋音乐,还学习军号、军笛、小提琴的演奏技巧及西洋作曲理论。据刘半农《书亡弟天华遗影后》一文中追忆:“天华以国乐西乐,方域虽殊,理趣无异。……于是择西乐中最难之小提琴而兼习之,纳贽于欧西某名师称弟子。”刘半农对刘天华这种精神备为赞扬:“其能于既为大学教授之后,而犹虚心师事他人,以求其艺事之完成者,天华而外,吾不知当世尚有几人也”(《刘天华先生纪念集》第2页,1933年出版)。刘天华学习西洋音乐的目的,是为了学习别人的好东西,“拿来”为发展自己的民族音乐服务,不是“西化”,而是“中化”。正如他所说:“我学习西洋音乐,为了更好地整理中国音乐”(刘育《我的父亲刘天华》,《北京大学校刊》第609期,1992年5月15日)。

纵观古今中外,任何一个民族的音乐艺术特色,都既有继承性,又随着时代的发展及审美观的变化而不断发展变化。要促使其发展变化,一是发扬和丰富本民族音乐的独特风格,二是吸收与融化外国及其他民族音乐的营养。在刘天华的音乐创作中,可以清楚地看出一条清晰的继承、借鉴脉络——以中国传统音乐文化为基础,融合西洋音乐文化,使民族传统音乐得到进一步丰富和充实。刘天华在将西洋音乐文化的营养转化为中华民族音乐的活力时, 总是从创作、演奏发展的内在需要来选择西洋音乐的有益成分,经过消化和交融为我所用。他认为:“一国的文化,也断然不是些抄袭别人的皮毛可以算数的,必须一方面釆取本国固有的精粹,一方面容纳外来的潮流,从中西的调合与合作之中,打岀一条新路来”(《音乐杂志》, 1927年)。在这种思想指导下,刘天华的音乐一 直贯穿着“中西的调合与合作”的精神,创作了各具特色的二胡、琵琶独奏曲,增强了民族乐器的表现性能,成为我国现代音乐史上专业二胡学派的创始人。

对刘天华所走的艺术道路也存在着不尽相同的看法。如有人认为:只有纯正的,未被融合与同化的民族传统艺术能作一个民族精神的象征立世界文化之林。一个民族传统艺术的纯正性是极为重要的。而刘天华的音乐作为混合文化、同化文化在世界文化之林是没有地位的。由此可以说刘天华将中国民族音乐的发展引入歧途也不为过。这种看法流露的偏激、绝对性观点是不难看出的。显然,它不符合中国音乐发展的实际情况,也不符合刘天华先生创作的实际情况。

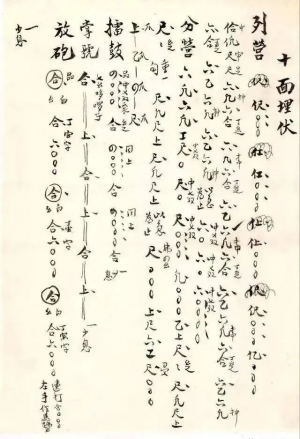

(刘天华《十面埋伏》工尺谱手稿)

中国音乐的形成和发展的历程,不仅在秦汉以后的几次大规模民族融合(如十六国北朝, 唐末五代,金、元时代,清王朝),为各民族之间音乐的交流创造了必要的条件,促进了音乐文化的发展;而且自隋唐以来,中国与外国音乐文化的交流日益频繁,唐代的中国是亚洲各国音乐文化交流的中心,长安在当时是一个国际性的音乐城市。到近代,西洋音乐、教会音乐随着大批传教士的涌入在中国广为传播。本世纪初,主要釆用外国歌曲曲调填词的学堂乐歌的出现,对中国近代教育产生了不小的影响。这些都引起了中西音乐之间的渗透,促进了中国民族音乐文化的不断嬗变。刘天华正是在这样的特定的历史进程中,找到了中西音乐交汇坐标上的位置。

更何况,刘天华在处理中西混合音乐文化的关系时,始终是把中国传统音乐的思维方式放在主导地位,将西洋音乐的技巧作为一种手段运用到创作中去。他既注意从传统音乐的思维方式考虑二胡曲的曲式结构和旋律发展手法,又有意识地借鉴西洋音乐的作曲手法,使之“西”为“中”用。他学习西洋,是借鉴而不是照搬,是消化而不是生吞活剥。刘天华学兼中西,创作了许多富于时代气息和具有民族风格的乐曲,它们都是中国民族音乐长河中滴滴闪光的水珠,汇进了几千年的传统音乐遗产的滔滔江河。他的艺术作为小小的枝叶,组成了中华民族的参天大树,从而“立于世界文化之林”。

努力在传统音乐和现代文化之间搭起一座桥梁,是刘天华艺术道路上的另一个重要追求。他在音乐创作中,十分重视处理好古今关系,即民族音乐文化与现代音乐文化的关系。他感到,传统与现代并非两个对立的绝缘体,现代音乐文化若能建立在对传统音乐文化价值认同的基础上,并能与现代社会文化生活相适应,便可进而建构符合本民族发展要求的新音乐文化。刘天华一方面深入学习传统音乐,拜民间艺人为师,广泛收集整理佛曲、昆曲、京剧,研究古代律吕乐论,从传统音乐的源头活水中挖掘民族音乐文化的价值,作为传统音乐文化向现代转化的基应;另一方面,他又从建构现代民族音乐文化的需要出发,积极开展对国乐的全面改进。他说: “改进国乐这件事,在我脑中蕴蓄了恐怕已经不止十年,我既然是中国人,又是研究音乐为职志的人,若然对于垂绝的国乐不能有所补救,当然是件很惭愧的事”(《我对于本社的计划》,《国乐改进社成立刊》,1928年8月).为此,刘天华在国乐改进社的计划中,对创办音乐杂志、设立研究部、保存古乐、举办音乐演奏会、国民义务教育、建立乐器制造厂等诸多方面,提出了改进实施办法。在当时 “既没有基金,又没有收入”的困难环境下,他团结一批有志之士,为振兴“垂绝的国乐”做了许多有益的事情。特别是创作十首二胡独奏曲,表现了他“不要尽唱高调,要顾及一般民众,否则以音乐为贵族们的玩具,岂是音乐家的初衷”的思想(《月夜、除夜小唱说明》、《音乐杂志》1卷2号,1928年2月)。这些乐曲更贴近当时民众的生活,倍受欢迎。

“顾及一般的民众”的现实主义的群众艺术观,始终贯穿在刘天华的创作、演奏、教学中, 从而推进了他对传统音乐(国乐)的革新和超越。所谓“超越”就是音乐审美意义的“表现”,然而无论是表现还是超越,作为音乐作品的情思的产生,总得以民众生活和他们的艺术审美为依托。刘天华的“超越”正是建立在充满了生活气息和时代精神的土壤上,用新的眼光、新的观念去发现传统音乐(国乐)适合表现民众思想感情的东西,对国乐进行革新,在二胡、琵琶的琴弦上唱出他们的心声。

刘天华雕塑

民族音乐传统并非静止的、一成不变的。就中华民族音乐文化主体的汉族音乐而言,几千年来也并不是固定不变的,各个时代的音乐都各有自己的时代特征。一部中国音乐发展史,就是一部中国音乐文化不断更新演进的历史。民族音乐的发展,不能不受到民族音乐传统的深刻影响和有力制约;而一个时代的音乐又离不开该时代特定的现实,必定会在现实中得到丰富,从而发展了传统。刘天华的作品,体现了二胡传统在现代的发展;而这些反映现代生活的二胡音乐,又饱含着固有的传统因素。他根据传统二胡的特色,本着发展民族音乐的思想,对二胡进行改进,创作出具有现代感的二胡音乐。这些二胡音乐,都以鲜明的民族性和时代性内容为特色。这种特色,使他的作品能更好地“顾及一般的民众”,为他们喜闻乐听而得以传播开去。

刘天华对民族音乐发展的创造性贡献,还体现在他当时发起改进国乐的勇气上。这种勇气是一种冷静的分析,他对传统音乐采取了审慎选择的态度。他深知,传统音乐文化既有其合理性、优越性,应当继续发扬,确也有与现代社会之间存在不少不相适应的矛盾。应该说,刘天华的国乐改进观是符合当时社会实际情况的。当时,国乐处于“垂绝”的危机之中,政府听之任之,而热心于改进国乐的一些“穷书生”组织的国乐改进社又“既没有钱,又没有收入”。在这种情况下,能奋起改进国乐,矢志不移,已属难能可贵之举了,是不应过分求全责备的。

从某种意义上讲,现代中国民族音乐文化的开启,是环绕传统音乐与现代音乐的矛盾统一展开的。改进中国的固有音乐文化以适应现代生活的需要,仍是摆在当今中国音乐界人士面前的课题。为了完成历史赋予我们这一代人的使命,刘天华的“穷书生”奋发进取精神对我们正是一种巨大的鼓舞力量。