上世纪 90 年代初,词曲作家陈小奇创作的歌曲 《涛声依旧》曲调优美、意境深远,广为传唱,至今已被改编成多种演唱或演奏形式的音乐作品。此次二胡协奏曲版本《涛声依旧》是作曲家房晓敏教授应广东民族乐团委约而创作并于2011 年 11 月 19 日在广州星海音乐厅交响乐厅“第十一届广东省艺术节·广东民族乐团 2011-2012 音乐季——涛声依旧·流行国乐音乐会”上推出,由二胡演奏家曹玉荣、指挥家张列以及广东民族乐团携手联袂出演,反响热烈,并荣获该艺术节音乐创作奖。

二胡协奏曲《涛声依旧》在民族管弦乐队中加入电声乐队,不仅是传统文化和流行文化的结合,也是本土文化与外来文化的交流。乐曲以五个音乐段落,描写了一对恋人“相遇、相识、相恋、相思、重逢”的爱情故事。作品保留原歌曲版本中的主旋律线条,运用现代作曲技法将其扩张、延伸,跌宕起伏、扣人心弦。作品时间长度为 12 分钟,是一首单乐章协奏曲。乐队编制为:吹管乐器有 2 梆笛、2 曲笛、2 新笛、2 高音笙、中音笙、低音笙、2 高音唢呐、中音唢呐、次中音唢呐、低音唢呐;弹拨乐器有扬琴、柳琴、琵琶、中阮、大阮、古筝;敲击乐器组有定音鼓、钹、大锣、颤音琴、管钟;电声乐器有 2 合成器、电钢琴、电吉它、电贝司、爵士鼓;二胡独奏;拉弦乐器有高胡、二胡、中胡、大提琴、低音提琴。作曲家在二胡协奏曲《涛声依旧》中融合了唯美的中国音乐韵律、西方现代音乐技法、流行音乐手法,从更高层次在跨界音乐创作上做出了有益的尝试。

一、感性与理性相交织的多层次结构特征

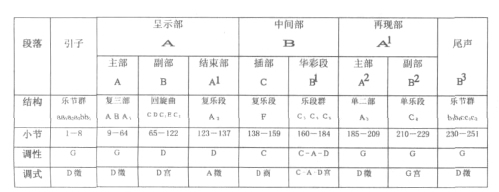

二胡协奏曲《涛声依旧》的音乐结构为变奏回旋奏鸣曲式。其中:呈示部描述一对恋人的相遇(主部)、相识(副部)、相恋(结束部);中间部展现恋人的相思(插部与华彩段);再现部为多年后这对恋人的重逢(主部、副部与尾声)。音乐情节既相对独立,又相互穿插、交融。曲式结构如下表格:

从上列结构表格中可以看出:主部(A)与副部(B)的再现变化关系(A-A1-A2、B-B1-B2),体现了变奏的结构原则;主部与副部、插部(C)的对比再现关系(A+B+A1+C+B1+A2+B2),体现了回旋的结构原则;呈示部(A)中主部与副部的调性对比(G-D)、再现部(A1)中主部与副部的调性统一(G-G),体现了奏鸣的结构原则。作品情绪随着变奏回旋奏鸣曲式的逐步展开,体现了一种感性与理性相交织的多层次思想变化。

二、环环相扣、浑然一体的主题材料

二胡协奏曲《涛声依旧》中主要出现了三个不同的主题材料。其中:第一个主题材料为呈示部的主部与结束部、再现部的主部(A、A1、A2);第二个主题材料为呈示部的副部、中间部的华彩段、再现部的副部、尾声(B、B1、B2、B3);第三个主题材料为中间部的插部(C)。

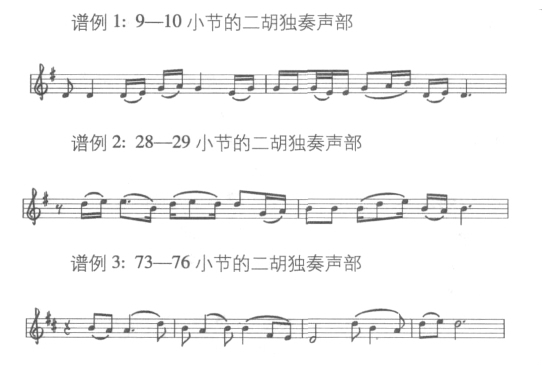

主部主题 A 段(单二部)取于歌曲《涛声依旧》的音乐素材(见谱例 1),经过两次转调展开后而完整地再现。而插部主题 F 段是主部 A 段前半部(见谱例 1)材料的放大、移位、倒影变化发展而成的音乐素材。副部主题 C 段(见谱例 3)是主部 A 段后半部(见谱例 2)材料的放大、移位、倒影变化发展而成的音乐素材。华彩段主题 C3 段是副部 C 段 (见谱例3)材料的移位、加花变奏、节拍重音移位发展而成的音乐素材。音乐情节随着主题材料的承前启后、环环相扣,通过现代作曲技法将民族音乐文化引申、发展,作品浑然一体,充分、完满地展示了一段感人的情感经历。

三、作品的艺术特点

二胡协奏曲《涛声依旧》在乐队编制、调性与调式的设计、配器上,采用了较为新颖、别致而巧妙的现代艺术手法。

1.民族管弦乐队与电声乐队的跨界结合

20 世纪 80 年代,流行音乐铺天盖地之势席卷全国。其艺术形式易与老百姓产生共鸣,作为流行歌曲载体之一的电声乐队功不可没。合成器的音色多变、表现力丰富;电吉它的声音时尚、并有各类音色效果器为其助阵;电贝司声音宽广、浑厚;爵士鼓节奏鲜明、动感。电声乐队的演奏即可温婉动人、沁人心扉;又可配合密集型节奏及各类效果器使之有万马奔腾之气势;动态极大、层次分明,能最大程度地满足各类听众的听觉需求。

该曲采用了全新的乐队编制,在大型民族管弦乐队的基础上,加入了电声乐队的两台电子合成器、电钢琴、电吉它、电贝司、爵士鼓。由于电声乐队的加入,使整个乐队的音响更加丰满、融合、气势宏大而富有时尚的现代感,构成了东方与西方、传统与现代、民族与流行、本土与外来文化的碰撞与融合。

2.游走于现实与虚幻的调性、调式设计

在调性设计上 (参照结构表格),引子、呈示部主部(A)、再现部主部(A2)与副部(B2)、尾声为主(G)调;呈示部副部(B)与结束部(A1)、中间部华彩(B1)段最后一个乐段(C5)为属(D)调;中间部插部(C)、华彩(B1)段第一个乐段(C3)为下属(C)调;华彩(B1)段第二个乐段(C4)为重属(C)调。总体调性布局为:主(I)-属(V)-下属(Ⅳ)-主(I)。

在调式设计上,引子、呈示部主部 (A)、再现部主部(A2)、尾声为主(D 徵)调式;呈示部结束部(A1)为主(A徵)调式;呈示部副部(B)为下属(D 宫)调式;中间部插部(C)为属(D 商)调式;中间部华彩(B1)段为下属(C、A、D宫)调式;再现部副部(B2)为下属(G 宫)调式。总体调式布局为:主(I)——下属(Ⅳ)——属(V)——主(I)。

从上述调性与调式的总体设计上可以看出:调性(I-V-Ⅳ-I)与调式(I-Ⅳ-V-I)互为镜像倒影关系;呈示部主部(D徵)、呈示部副部(D 宫)、中间部插部(D 商)互为同主异宫关系。作品情感在现实与虚幻中游走、变幻,表现力极其丰富。

3.现代配器手法的运用

将电声乐队的音响与民族管弦乐队中的音色特点有机地结合,以塑造真实的音乐形象。如 1—6 小节:电声乐队中的“两台电子合成器”来模仿海浪声和风声,与民族管弦乐队中的梆笛、曲笛、高音笙、中音笙、低音笙、扬琴、柳琴、中阮、古筝、颤音琴、管钟、爵士吊钹、高胡、二胡、中胡构成的音型相结合,让人如亲历江枫渔火之情境。

作品旋律优美、内容丰富。将音乐形态构成多层、立体的音色结构。如 61—64 小节:(1)梆笛、新笛、高音笙、中音笙与颤音琴、管钟交替叠置的混合音色和声层;(2)扬琴、柳琴、中阮、古筝与高胡、二胡、中胡交替叠置的单纯音色和声性副旋律层;(3) 两台电子合成器模仿海浪声和风声交替叠置的混合音色音响层;(4)爵士吊钹单一单色音响层;(5)二胡独奏的单一单色旋律层。以上五个音乐层次,使作品听觉即旋律化、又交响化,让人充分感受到音乐的色彩斑斓、多层立体化音响。

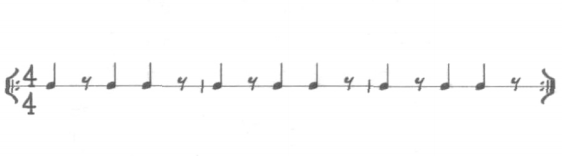

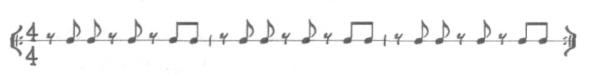

流行音乐的节奏特点贯穿始末,其间将记谱的 4/4 节拍转换成实际的 8/8 节拍,组成“3+2+3”不可逆行、带有连续切分的节奏律动,使之节拍重音打破常规,更具律动性,并贯穿于音乐的始终。如 65—68 小节:低音笙、低音唢呐、大阮、爵士大鼓、大提琴、低音提琴的节奏音型(见谱例 6),与高音笙、中音笙、杨琴、柳琴、琵琶、中阮、电钢琴、电吉它的节奏音型(见谱例 7)相互呼应,构成了节拍重音位移,使音乐更富有动感。

谱例 6: 65—68 小节低音笙等乐器的节奏音型

谱例 7:65—68 小节高音笙等乐器的节奏音型

传统与时尚的跨界与融合是当下各行业、各艺术门类时常提到的话题。当今的听众听觉模式已有了改变。在二胡协奏曲《涛声依旧》中,传统的舞台音响改成了 5.1 声道,单纯的旋律表达上升到多声部、交响化思维,其创作和成功上演在跨界音乐的理念和实践上做出了较为成功的探索。

李伟 广州星海音乐学院作曲系讲师

转自:人民音乐,2012-8