摘要:本文通过对传统京剧中京胡伴奏“工尺”、“板眼”、“气口”、“尺寸”等要素的分析,揭示了传统京剧京胡的“托腔”是以唱腔为基础,在伴奏旋律形态和表现因素上作能动、弹性的发挥,伴奏和唱腔构成“同中有异”的关系,是一种“统一中求变化”的表现形态。

关键词:传统京剧;京胡“托腔”;工尺;板眼;尺寸;气口

传统京剧中,京胡伴奏唱腔的基本方法统称为“托腔”。

从字面上看,“托”就是伴,“腔”就是唱腔。可见“托腔”的总原则是以“唱”为主、“伴”为辅,决不能“喧宾夺主”。但这并不意味着京胡的“托腔”只是消极地、被动地去伴奏,而恰恰相反:作为京剧“文场”伴奏乐队的“主奏乐器”,京胡的“托腔”是积极、主动而富于即兴弹性活力的。在京剧形成以来的百余年的发展过程中,经过无数前辈琴师、艺人从实践中的总结和提炼,发展出一些规律性的伴奏唱腔“法度”,形成了“跟”、“随”、“随腔”、“花点子”、“裹腔”、“垫衬”等多种多样的“托腔”手法。

笔者认为,传统京剧京胡的“托腔”,一方面对传统昆腔等“曲牌体”戏曲中的“托腔”手法有所继承;如昆腔中笛、箫管乐之托腔,也要求“细致缜密无处不入。”[1]即伴奏要与唱腔在旋律、节奏,轻重和快慢各方面尽可能保持一致。另一方面,相比“曲牌体”戏曲之笛、箫“托腔”手法之“求同”,传统京剧以及其他皮黄、梆子等“板式变化体”戏曲中,胡琴伴奏和唱腔之间更多的是一种“同中有异”的关系。而所谓“同中有异”,是指胡琴“托腔”以唱腔旋律为基本框架,在伴奏旋律的“工尺”(曲调)和“板眼”(节奏)等形态要素、以及伴奏的“尺寸”(速度)、“气口”等风格要素上对唱腔进行烘托、对比。

一、京胡“托腔”的“工尺”要素

“工尺”和“板眼”是传统音乐形态上两大结构基本要素。《九宫大成北词宫谱凡例》分析得最为简捷明了:“腔之高下,按以工尺;而腔之迟疾,限以板眼。”[2]因此,京胡托腔“同中求异”中的第一个重要对比手段,就是京胡伴奏旋律中表示“腔之高下”的“工尺”(曲调)上“繁简”之变化。

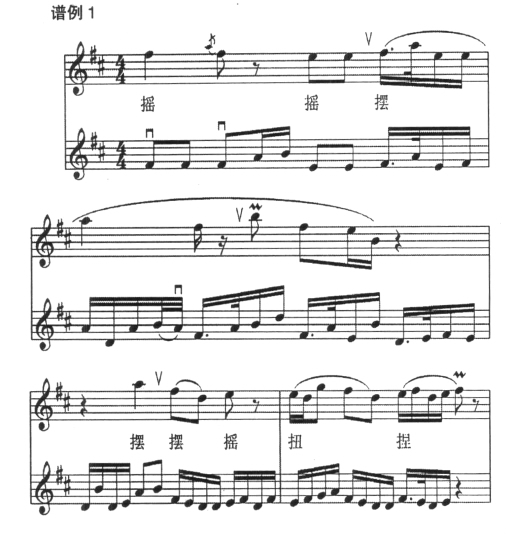

在“工尺”(曲调)上。京胡伴奏除了运用“低翻高、高翻低”的托腔手法和唱腔形成八度音区对比外,还往往通过“花点子”、“裹腔”、“垫衬”等手法以形成“唱简伴繁”的对比。而这些“花点子”、“双字”或“裹腔”、“垫衬”等托腔手法的运用,其实质就是对唱腔演唱“工尺”(曲调)的“加花”装饰以构成对比。“加花”变奏是我国民间最常用的音乐发展手法之一,而在京胡伴奏中,“加花”手法中“花点子”(“垫衬”)多是通过“增添音符”(一般是唱腔旋律的上方或下方邻音,形成五声音阶的级进)来装饰唱腔。参见下列谱例1①:

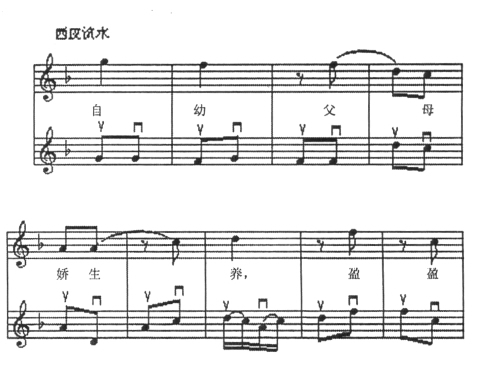

另一种“加花”手法“双字”或“裹腔”,则是伴奏把唱腔“裹(包)”住。参见下列谱例2②:

谱例2

这段唱就是京胡伴奏用“双字”,即每板都是两音,并且一弓一音,从而将唱腔“裹”住,到最后一音,伴奏和唱腔才一块找齐。

二、京胡“托腔”的“板眼”要素

京胡托腔“板眼”(节拍、节奏)上的“同中求异”,主要来自京胡伴奏旋律之“板眼”(节拍、节奏)因素的弹性变化。

板与眼,是传统音乐中标志音乐节拍节奏的符号,一般情况下,板,代表强拍;眼,标志着弱拍或次强拍。而在传统京剧中,“板眼”一词却具有节奏之疏密、节拍之轻重等多重内涵。例如《戏剧丛谈》中云:“通常所谓板眼,所以节制随唱之乐(以皮黄剧为例),则为胡琴与歌唱(词与唱)之具为板与鼓。大致以板应板,鼓以应眼。在唱与胡琴之外之板即是锣(大锣)也,小锣即眼。”③

因此,在传统京剧中,京胡伴奏和唱腔节奏之疏密的对比是常见的手法之一。如下列谱例3④:

谱例3

这一段四平调中,唱腔中典型的切分节奏(0××)京胡伴奏都以平稳的八分音符(0×××)来托腔;而对唱段第一、二小节的单音拖腔,京胡伴奏也把它分解成密集的八分音符,以加强律动感和唱腔构成对比。

这种节奏之疏密的对比,不仅广泛运用于原板、慢板等有律动规则的板式唱腔中,在散板、摇板,流水板等板眼较自由的板式唱腔中,也是重要的对比因素。传统京剧中散板、摇板一般要求唱得散而不拖,实际上就是“散板不散”、“摇板不摇”。因此,表面看来,它们的演唱似乎没有固定的节奏。但实际上,演唱的语气、语调,出字、落音都要和板鼓、京胡的节奏相互呼应,否则便唱得拖泥带水。并且,唱腔的“散”与京胡伴奏过门的“紧”,二者之间也经常构成鲜明的对比关系。

此外,京胡伴奏和唱腔“板眼”上之对比,还表现在节拍之轻重上。传统京剧在节拍上一个重要的特点是:唱腔和伴奏之间往往会形成节拍轻重的对比关系。例如,在传统京剧京胡伴奏时,常运用到“逆弓”弓序⑤。如下列谱例4⑥:

谱例4

上述这种“逆弓弓序”的安排,构成京胡伴奏弓法上的一大特色。探究这一“逆弓弓序”产生的原因,笔者认为主要是为了加强伴奏和唱腔在节拍轻重音上的对比。因为从“运弓”的一般力度构成上看,上行拉弓发音比较重,而下行推弓发音比较轻。因而,京胡的这种“逆弓弓序”的运用使得京胡伴奏在节拍上产生一种“前轻后重”的切分效果。而京胡伴奏的这种弱拍重拉、强拍轻拉的轻重音变化,正好与唱腔旋律节拍轻重音的处理构成鲜明对比‘使京胡伴奏和唱腔之间广泛存在着“你重我轻”的节拍轻重上的对比。

值得注意的是,在传统京剧中,这种“唱简伴繁”的对比关系是主要的。但是,对于一个成熟的琴师来说,根据唱腔内容的需要,在某些时候删减音符甚至运用休止,使得伴奏和唱腔之间形成“唱繁伴简”的对比也是必要的。如李慕良先生说:

“我在操琴时很注重‘空白’的处理,即以琴音的休止来求得节奏的鲜明变化。这同书法,绘画、篆刻等传统的民族艺术有相通之处。书法、国画都讲究落款,篆刻艺术也讲究疏密,琴音何尝没有疏密呢?就操琴的节奏而言,最基本的是有声和无声的对比。如果大路活、一道汤地拉下来则感到不提神。因此我刻意于空白处理。空白也占时间,空白以后原有的乐汇便没有平展的时间了,正好加以压缩而形成鲜明的对比。”[3]

在伴奏实践中,京胡伴奏运用这些琴声的“疏密”乃至“空白”的对比,也往往能收到“出奇制胜”的艺术效果。参见下列谱例5[4]。

谱例5

在上例中,从“老爹爹”几字起,就去除了全部器乐伴奏,使伴奏音乐沉寂,仅由演员一人清唱,直到接近尾部,京胡才以轻声开始将伴奏部分引入。这种形式的突然变化,不仅给观众的听觉以新鲜的感受,产生了“此时无声胜有声”的效果;同时伴奏戛然而止本身,就具有使演唱随情之所至而自由发挥,并引导观众聆听角色心灵的倾诉的特质,使闻者莫不动情。由此可见,“工尺”(曲调)和“板眼”(节奏)上“唱繁伴简”的适当运用往往也能收到动人的艺术效果。

三、京胡“托腔”的“气口”要素

在京胡的“托腔”过程中,除了“工尺”(曲调)和“板眼”(节奏)等旋律形态要素外,“气口”也是使京胡伴奏的“托腔”和唱腔演唱高度融合成为一个整体的重要表现要素。就像徐兰沅先生曾说:“谈到托腔,我以为主要的一点,就是要与演员的‘气口’相投。”⑦

那么何谓“气口”呢?在中国传统艺术里,“气”是一个很重要的范畴。“气”就是“生命”,是一种“内在的生命力”。[5]在京剧表演艺术家中有所谓“内练一口气”,就是练习用“气”推动着、支持着“咬字”、“行腔”乃至表演,就像书法里“气”支配着“用笔”一样。

因此,京剧演员演唱的“气口”不是自然现象,而是艺术现象。“自然”的“气”总是要“断”的,但“艺术”的“气”却可以有“无限的”。但也不是拖长腔,越长越好,谁也不能一口气唱一出戏,总是有连有断。唱腔有长短、高低、快慢之分,演员也需要运用好“气口”,通过换气、偷气等方法完成唱腔。另一方面,不单是演员,气口的处理对于伴奏琴师来说也是非常重要的。伴奏琴师应该掌握和适应好演员演唱的“气口”,或加强的停顿,或掩饰换气的痕迹,才能托好腔,使伴奏和演唱浑然一体。如下列谱例6⑧中。

谱例6

上例中出现了五种典型的“气口”类型。其中第一小节最末一拍上的①型气口,是开唱伴奏过门和唱腔起唱衔接处的气口。这种气口无论大小都要把节奏交代清楚,留出缓急适当的气口,使开唱衔接自然。具体的一般处理方法是把结尾的“Do”音奏得较短,给演唱以节奏上的暗示和交代。

第二小节中②型气口是演唱上的顿挫气口,在这种情况下,伴奏上大都运用顿弓,气口前的音符时值也应略缩短。

第三小节中的③型气口是眼上的气口。伴奏唱腔的节拍控制主要在板眼,但一般容易犯的毛病是:只注意了板,而忽略了眼——尤其眼上的气口。事实上对眼上气口缓急的准确把握,对于琴师和演员细致入微的配合是极为重要。

第四小节中④型气口是小垫头上的气口,这种气口的处理一般都是用顿弓把最后一个十六分音符奏得短促,留出小气口便于起唱。

第五小节的⑤型气口属于伴奏处理和唱腔演唱完全“心气一致”的气口。这种气口通常略占前半拍的时值,而不占后半拍的时值。因此,演唱者一般把前半拍略收早一点,而伴奏也就不能把前半拍时值拉足半拍,必须略短一些,这样留出气口的时值使伴奏和演唱自然吻合。

由此可见,京胡伴奏“气口”的正确处理,不仅在于演唱中换气的需要,而且它对唱腔演唱起着运气自如、行腔贯穿饱满、抑扬顿挫分明等重要作用。

四、京胡“托腔”的“尺寸”要素

所谓京胡“托腔”的“尺寸”。就是京胡伴奏“快慢、紧缓”等“速度”要素的俗称。在传统京剧京胡托腔手法因素中,伴奏“尺寸”的处理对于伴奏琴师来说,也是非常重要的。

杨宝忠先生也曾说:“要想托腔托得好,还必须和演唱者有较长期间的合作,对于演唱者的尺寸、气口、演唱上的一些习惯都要熟习才能伴奏得恰到好处。只要尺寸对了,韵味自然就会出来:所以说好的胡琴能起带、领的作用,其道理就在于此。”[6]

京剧皮黄腔是“板腔体”音乐结构,因此京剧乐思发展的核心,在于“板式”变化。利用不同“板式”之节奏、速度的变化来表现人物的各种心理状态,各种情绪的变化起伏,这乃是中国戏曲的独特创造。而不同板式之间,速度相差甚大。如老生原板的演唱速度与青衣慢板的演唱速度可相差到六倍以上[7]。

在演出中不同声腔、行当、板式乃至不同角色之间的“尺寸”都有不同程度的差异,要求伴奏琴师要有很好的“尺寸”感。

由此,对一个合格琴师来说,伴奏的基本要求就是不仅“板眼准”、还要“尺寸稳”。并且,还要善于及时调整自己的伴奏“尺寸”,以适应演员演唱的需要。如王瑶卿曾谈到:“徐碧云当年嗓子很好,又脆又甜,后来年老体衰,中气不足,唱起来只唱字,不唱腔,把腔甩给胡琴,可是他每到行腔转板,交代得很清楚,准确地掌握着歌唱的节奏。他的唱能牵着胡琴的弓子跑,使琴师在台上注意力高度集中,必须眼盯着,耳听着,一点不能松懈,全神贯注地紧跟着唱腔中尺寸的变化。”[8]

当然,伴奏中胡琴“尺寸”从总体讲要随着唱腔走,但又决不可时时都拘于唱腔的每一个字和每一个音,也就是说,伴奏的尺寸要相对稳定,而唱腔的尺寸则相对自由,有时如果伴奏过于拘泥于唱腔,那么不能表现出某些唱腔流派的独特韵味。如老生“杨(宝森)派”的演唱弹性很大,如果伴奏拘泥于唱腔的每一个字和每一个音,则不仅不能体现出杨派的特色,反而会有“脱板”的可能。

综上所述,传统京剧中京胡的“托腔”,不仅在“工尺”、“板眼”等旋律形态上要托得“严”,而且还要在“气口”、“尺寸”等表现要素上对唱腔帮衬得体。由此可见,京胡的“托腔”以唱腔为基础,在伴奏旋律形态和表现因素上作能动、弹性的发挥,伴奏和唱腔构成“同中有异”的关系,是一种“统一中求变化”。并且,与其他剧种相比较,京胡伴奏更强调“求异”,即京胡“托腔”在伴奏形态上的“即兴能动性”,表现更为成熟和典型。因此,对这一现象的深入研究,有助于我们认识京剧这一“国粹”艺术中所蕴含的传统戏曲音乐文化的普遍艺术规律特征。

注释:

①节选自《梅兰芳唱腔选集》第53页,储晓梅记谱整理,人民音乐出版社1994年出版。

②《杨宝忠京胡演奏经念谈》第38页,音乐出版社1963年出版。

③《戏剧丛谈》第33页,大东书局1926年版。

④《杨宝忠京胡演奏经念谈》第71页,音乐出版社1963年出版。

⑤所谓“逆弓”弓序,是指传统京剧中京胡伴奏的弓序安排和一般剧种的胡琴不同,大多数的下行弓(推弓)都在每拍的第一音上,而上行弓(拉弓)差不多都在后半拍的音符上。

⑥节选自《梅兰芳唱腔选集》第235页,储小梅记谱整理,人民音乐出版社1994年出版。

⑦《徐兰沅操琴生活》第2册52页,徐兰沅口述、唐吉记录整理,中国戏剧出版社1998年出版。

⑧节选自《梅兰芳唱腔选集》第132页,储晓梅记谱整理,人民音乐出版社1994年10月出版。

参考文献:

[1]海震.梆子、皮黄的胡琴伴奏[J].戏曲艺术,1995,(2).

[2]周维培.曲谱研究[M].江苏古籍出版社,1999,346.

[3]李慕良.李慕良操琴艺术谈[M].北方文艺出版社1992,28.

[4]肖晴.程砚秋艺术评论集[G].中国戏剧出版社,1997,133.

[5]张业才.余叔岩孟小冬及余派艺术[M].中国戏剧出版社,1998,133.

[6]杨宝忠.杨宝忠京胡演奏经念谈[M].中国戏曲研究院戏曲研究所编,人民音乐出版社,1963,36.

[7]倪秋平.京剧胡琴奏法例解[M].上海人民出版社,1958,11.

[8]史若虚,荀令香.王瑶卿艺术评论集[G].中国戏剧出版社,1985,258.