自古以来,音乐文化的吸收与融合是一个复杂而渐进的历史过程。中国传统音乐文化从晚清开始逐步变化转型,在经历过“五四”新文化思潮的洗礼后,民族器乐的创作成为中国音乐艺术门类中发展速度较快、成绩较为突出的领域之一。作为扎根于中国传统文化土壤的二胡艺术,在经过刘天华以及之后几代二胡人的共同努力和不断探索后,取得了极大的成就。当代作曲家刘文金先生就是近几十年中的一位杰出代表。可以说,刘文金先生的二胡音乐创作对中国当代二胡艺术的发展产生了十分重要的影响。

在中国传统乐器中,二胡及其所属的弓弦乐器的出现不算早。据宋代《乐书》(陈旸)记载,其前身“奚琴”是隋唐时期北方“奚”的部落所使用的一种乐器,直至元代,由“奚”变“胡”,由此标志了中国传统的“弓弦类”乐器正式产生,并开始走向成熟"。作为一件民间乐器,二胡在中国民族音乐中已传承发展了一千多年,虽发展久远,但其一直流传民间,后来主要用于戏曲、说唱音乐、歌舞伴奏或参加某些小型传统乐队的合奏。这个局面一直持续至20世纪上半叶,出现了两位对二胡发展影响深远的音乐家,一位是民间艺人阿炳,另一位是我国著名的民族音乐家刘天华。前者用二胡表现了自己的人生经历和精神感悟,同时表达了对二胡音乐的热爱,为我们留下了宝贵的艺术财富,其创作的《二泉映月》成为了享誉中外的中国民乐经典作品;后者则怀揣着“国乐改进”的理想,引领二胡从一件不起眼的民间乐器迈进了高等学府的音乐殿堂,彻底改变了二胡的发展轨迹。以西方作曲技巧与中国传统手法相结合的创作理念,使名不经传的二胡爆发出巨大的能量,为现代二胡艺术的形成及演奏体系的确定奠定了结实的基础。随着以刘天华为代表的新一代二胡演奏家的共同努力,在经历半个世纪的变化发展后,二胡艺术迎来了它的兴盛时期,作曲家刘文金(1937-2013)先生就是使二胡音乐创作进入又一高峰的一位最重要的代表人物。

自20世纪60年代以来,就二胡音乐的创作和探索来看,作曲家刘文金是一位极具代表性的人物。他所创作的的二胡音乐作品不仅数量众多,题材各异,而且富有强烈的时代气息,浓厚的民族色彩和超前的创新意识,由此构成他二胡音乐的独特个性。刘文金先生一生主要创作了九部二胡音乐作品,分别是二胡与钢琴《豫北叙事曲》(1959年)、二胡与钢琴《三门峡畅想曲》(1960年)、二胡协奏曲《长城随想》(1981 年)、二胡协奏曲《秋韵》(1990年)、二胡协奏曲《洪湖》(1994 年)、无伴奏二胡套曲《如来梦》(2000年)、二胡、琵琶与乐队《火———彩衣姑娘》(2005年)、二胡协奏曲《雪山魂塑》(2006 年),每一首乐曲都堪称经典之作,本文将从以下三个方面来分析其二胡作品的音乐特性及其对二胡艺术发展的贡献。

一、强烈的时代性

音乐作品是社会现实在作曲家头脑中反映的产物,即音乐作品里反映的题材内容直接取决于作曲家对社会现实生活的认识程度和总体态度,刘文金的每部二胡作品的题材内容均是来源于作曲家对当时我国社会现实的深切感悟,具有很强的时代性和社会性。

上个世纪60年代初期,中国面临国际经济封锁及国内三年自然灾害的困境,当时我国正处在社会主义建设的初级阶段,其时在中央音乐学院学习的刘文金以两首二胡与钢琴的《豫北叙事曲》和《三门峡畅想曲》生动地描述了这个时期中国人民所焕发出的独立自主、自力更生的不屈不挠的民族精神和高涨的爱国主义热情,积极向上地歌颂了豫北人民和三门峡建设者在建国初期的人民形象。其中《豫北叙事曲》在1993年被评为“二十世纪华人音乐经典”。

此曲以新中国诞生与豫北人民的生活状态为题材,运用新颖的音乐形式和极富个性的音乐语言,显示了在巨大的社会变革中,人民群众生活与情感的真实变化。在音乐上作曲家以豫北地方戏的“乐腔”曲牌为基本素材,同时还吸收了河南坠子和曲剧的音乐展开手法,音乐层层推进,从一而终地贯穿着浓郁的河南乡土气息和地方色彩,描述了新中国诞生前后豫北人民截然不同的两种生活感受。

这也是新中国成立以来唯一一首入选“二十世纪华人音乐经典”的二胡曲,是当代二胡作品中的一株奇葩,是建国以来刘文金在传统音乐文化的基础上对西方音乐吸收与借鉴的成功尝试。

20世纪80年代,中国经济快速发展,文化产业待兴,而“民族音乐面临着前所未有的困境”,刘文金创作于1981年的二胡协奏曲《长城随想》可谓是这一时期最为耀眼的“明珠”。此曲是他与二胡演奏家闵惠芬在访美期间参观联合国大厦,在面对墙上悬挂的万里长城巨幅壁毯时,内心涌动着一股强烈的民族自豪感。回国后,刘文金以高度的历史责任感和民族自豪感深入学习传统音乐文化,扎根民族文化传统的土壤中不断钻研、创作,直到二胡演奏家闵惠芬在上海成功首演这部作品。此曲共分为“关山行”、“烽火操”、“忠魂祭”、“遥望篇”四个乐章,整部作品旋律大气磅礴,豪放潇洒,但又不失婉约,两种不同的乐风相互吸收、互相交融,生动如画地体现了中华民族为民族独立、自由英勇不屈、永往直前的战斗精神,展现了中华民族的精神内涵和坚韧性格。此曲开创了二胡表现重大题材,与大型民族乐队协奏的真正意义上的多乐章协奏曲的先河,为二胡艺术的发展树立了新的里程碑。

2006年为纪念长征胜利70周年而创作的二胡协奏曲《雪山魂塑》则是一部现实主义题材的作品,作曲家以务实的态度,和非凡的艺术才华,运用典型的音乐形式和典型的事件内容,塑造了中国工农红军为了保存实力,以大无畏的革命精神进行两万五千里长征的伟大历史创举。全曲通过音与画的结合,重温红军将士的心路历程和英勇不屈、勇往直前的奋斗精神。这首单乐章的二胡协奏曲,以鲜明的音乐形象和深刻的音乐内涵深受广大演奏者喜爱,并成为“金钟奖”决赛的指定曲目。随着时代的不断进步,观念的不断的更新,这些经典的二胡作品都深刻地反映出刘文金先生对社会脉搏及民族精神的准确把握。

二、继承、借鉴、凸显民族性

传统二胡艺术旋律表现力极强,线性思维丰富,在千变万化连续的单音进行中表达情感,塑造音乐形象,其风格独特,不乏诸多经典珍品,但表现大的题材,历来也受一些自身的局限。刘文金的二胡作品,为适应题材的需要,打破了传统二胡乐曲原有的表现模式,充分大胆地从多方面进行拓展,丰富了二胡音乐语言的艺术表现方法。诚如刘文金所讲“将外国作品的理论技术与我国民族音乐的传统,在创作实践中有机地融合在一起”。①其创作的二胡与钢琴结合的《豫北叙事曲》可谓极佳地继承我国民族音乐传统的典型。他吸取西方的A—B—A三部曲式结构,结合西方创作理论,创新运用了带华彩的复三部曲式结构,这样的结构不仅将乐曲的表现力扩大,且更加丰富了作曲家的情感表达。在这首作品的中间部分,运用了中国民间器乐曲的“穗子”音调发展手法,通过速度的渐变,使乐曲“兴高采烈”的主题不断高涨上扬,与前后两部分的音乐形成强烈对比。该作品明显地体现了刘文金“中西交融”思想的创作意图,即借鉴西洋音乐中的作曲手法融合于传统的民族音乐创作中,这种创作理念在他以后的创作实践里不断地成熟和完善,成为他的创作中最重要的指导思想。

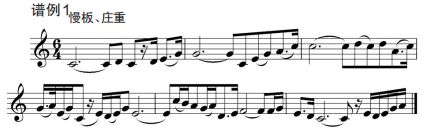

但刘文金同时认为“继承和认识自己的传统文化是极其重要的基础,对传统文化的掌握和理解要尽可能深一些、透一些,而且要爱。所谓保持传统,则应包含有去粗取精的扬弃过程,弄清需要保持什么,而大胆创新,自然包括对外来技术的广泛借鉴和独立思考。外来技术,无论是古典的或近现代的都只用于借鉴、吸收为我所用的手段。应为自然的化合,而非生硬的混合,其结果依然是中国的,而非别人的。”“所以在吸取西方作曲模式的同时,他又力图摆脱西方作曲技巧的影响,在旋律发展手法上完全采用民族传统的审美习惯,力求将浓郁的民族风格与西方创作技巧巧妙融合,不仅能让听众感受到亲切的民间韵味,又灌注了作品的时代气质。如二胡协奏曲《长城随想》中第一乐章的二胡独奏部分旋律,即是这种创作意图的集中体现(参见谱例1)。

二胡的独奏犹如一位漫步关山的诗人,从心中流露出热情真切的赞颂。曲调的发展采用了民族旋律连绵不断的衍变手法,在吸收古琴等民间乐器特有的韵味的同时,又综合了说唱、戏曲等民间音乐的润腔方法,在不断的加花变奏中透射出丰富的音乐感染力,从不同的角度揭示人们登上长城遥望祖国大好河山,忆古思今浮想联翩的内心感受。音乐学家梁茂春曾说过“《长城随想》所体现的‘史诗性’和‘交响性’都比较成熟。无论从二胡发展的角度或民族乐队的发展来看,都取得了突出的成就,是20世纪80年代民乐创作的重要收获,可视为我国民族管弦乐创作通往成熟的一座里程碑”。④

由此可见,刘文金始终以民族特色为基础,以创新性思维为灵魂,借鉴和吸收西方不同的音乐理念。可以说,他的每部作品都有“中西交融”思想的渗透,而刘文金始终是在“根植传统”的基础上“求新求变”,其“中西融汇”的音乐创作思想也得到了最完美的展示5。

三、勇于突破的创新性

“在发展中求变化,在变化中求突破”似乎成为刘文金二胡音乐创作一直所追求的目标。在其成名作《豫北叙事曲》和《三门峡畅想曲》中,刘文金就尝试探索了二胡与钢琴结合的可能性,这样的结合将复调音乐的创作思维融入了二胡与钢琴的结合中,而这种探索达到了在继承传统的基础上又超越了传统的效果,成为自刘天华以来的二胡音乐创作具有重大突破的新标志。刘文金在《三门峡畅想曲》中巧妙地借鉴西方回旋曲式的结构,将建设三峡的不同劳动场面如镜头转换般映射在听众的头脑中。小提琴的快弓、换把等技巧,也巧妙地融入到二胡演奏中,扩展了二胡的演奏技巧,拓展了二胡的表现力。这种思想内容与技术变化完美融合的尝试使传统的二胡音乐充满了现代气息,也为听众带来一次审美的飞跃。宋国声先生认为∶“在刘天华之后,刘文金的《豫北叙事曲》开创了二胡与钢琴结合的第一个里程碑"【。

而当在尝试过英雄主题、史诗风格、中西技术结合的革新后,刘文金并未止步于此,又在宗教音乐中寻找创作的灵感。如在2000年创作了一部以宗教和人文哲理为题材的大型无伴奏二胡套曲《如来梦》(亦称《种子灯焰》),该曲由八首相对独立的乐曲组成,乐曲将安宁、神秘的佛教音乐升华到一个富有人性、令人心醉的境界,演奏时长近一小时,为二胡创作和演奏又开创了一个新的领域。2005年,刘文金根据《如来梦》第三首改编的二胡、琵琶与乐队《火——彩衣姑娘》则是在乐队编制、声部平衡、音群音色、音量对比等问题的又一突破,该曲融入了印度和西域的音乐色彩,听众在“火”的音乐主题下,感受到了属于东方特色的美。在作品《秋韵》中,刘文金又回到以中国传统音乐的线型思维方式为主,但却巧妙地将调性发展手法运用在以乐句和乐段为结构单位的展开中,产生出了中国画中“写意”的艺术效果,使中国音乐中品的“韵”味更加深长。此外,为纪念长征70周年而作的二胡协奏曲《雪山魂塑》,则是运用民族乐器来表现军旅题材的又一挑战。全曲分为四个段落,虽各具特色,但又一气呵成,特别是在第三段《战友》中,作曲家用《十里送红军》的音调以弹拨乐器与独奏二胡构成的“二重唱”方式怀念战友,这种巧妙的结合达到了如诉如泣的音乐渲染。最后一段《朝霞》中又以二胡与钢琴激情澎湃的结合表现了对革命前景的信念。这种军旅的历史题材,在技巧上考验着演奏者的水平,却又在内容上拉近了与听众的距离,不得不说是作曲家在平衡雅俗共赏、主题内容与技巧表现之间的又一次全新尝试。纵观刘文金的整个二胡音乐作品,“勇于探索”的精神始终贯穿他的创作过程,这种锲而不舍的求索精神已然成为他自身素养里的最可贵的品质,也是他创作源泉的最根本的一个原动力。

结语

作为根植于中国民族传统文化土壤的乐器——二胡,在经历两千多年文明历史代代相承的丰富积累后,逐渐形成了一个专业化、科学化、系统化的独立民族器乐创作与演奏体系。而现代作曲家刘文金先生是继承刘天华“国乐改进”思想后,将中国传统文化神韵与西方创作技法结合达到高峰的又一代表人物。

纵观刘文金先生的二胡创作道路,可以毫无疑问地讲“他始终引领时代潮流走在二胡艺术的最前沿”"。本文通过对其九首二胡作品的分析,从时代性、继承、借鉴、凸显民族性及创新性三个部分论述了刘文金对二胡音乐创作的贡献。同时,也探析了刘文金先生如此成功的原因,即∶只有保持民族风格特征和具有时代特征要求的二胡作品,只有在中西音乐文化的交流碰撞、借鉴、融合中,贯穿古今的二胡作品,只有秉承“继承、创新”创作思路的二胡作品才能推动二胡艺术的发展。因此,可以不夸张地说,只有在能够正确认识传统艺术文化价值所在的当今时代,才可能取得今日所见之成绩。虽然刘文金先生已离开了我们,但在他的影响下,越来越多的专业作曲家参与到二胡创作的行列中来,从而带动了整个二胡创作、演出、教学的良性循环,这样的局面也将开启二胡艺术勇攀高峰的新篇章。

注 释∶

①②转引自郑颖《浅谈刘文金的二胡创作》,《学术纵横》,2009年02期。

参考文献∶

【1】乔建中.一件乐器和一个世纪——二胡艺术百年观【J】.音乐研究,2000,(1).

【2】梁茂春.在艰难中崛起一八十年代民族器乐创作叙评【J】.人民音乐,1990,(3).

【3】宋国生.简议刘文金在二胡发展中的历史定位——兼谈大型作品【J】.中国音乐,2013,(3).

【4】梁茂春.当代民族器乐合奏创作四十年1949-1989 【J】.音乐研究,1991,(3).

【5】刘扬.民族之魂神州之乐————刘文金二胡协奏曲《长城随想>分析【D】.硕士学位论文,2008.

【6】宋国生.简议刘文金在二胡发展中的历史定位——兼谈大型作品【J】.中国音乐,2013,(3).

【7】刘再生.大海一样的深情————论刘文金音乐创作的源动力【J】.人民音乐,2007,(11).