摘 要:高胡改良的最主要特征是持琴方式的改变,并因此使其一跃成为广东音乐的主奏乐器。但夹持只作为一种持琴习惯而存在于演奏领域,人们对其认识尚停留在抑制噪音的层面。运用声学的视角,通过乐器的声学测量、分析,发现高胡夹持演奏在获取了"预想"的音色的同时,因改变了原有弓擦膜面筒形无指板类乐器的声学结构,进而拓展了其音响性能。

引 言

高胡是在上世纪20年代中期由吕文成先生在二胡基础上逐步改良发展而成的一件新生乐器,最初称为粤胡或广东二胡。“1962年在上海召开全国音乐院校二胡教材会议时,代表们对它统一取名为高胡"。①高胡是中国近代以来诸多乐器改良中最成功的范例之一。这次改良的主要特征是持琴方式的改变,即由原来的平持改为夹持②,可以说夹持是高胡改良成功的关键所在。如陈涛在《难忘高胡艺术创始人-纪念粤乐大师百年诞辰》一文中所述"把原来相当于小提琴DA(26)定弦的苏州二胡提高四度定为 线,为避免断线,又用32号扬琴钢线取代二胡丝质外线。这是一个具有独创性的想法,可惜视奏起来虽然音量颇大,但音色粗硬而沙哑……忽一日,心有灵犀,索性用两腿夹住来拉,果然奇迹发生了。”③这一既无传统、又乏同宗的持琴方式在一种“无奈”的困惑中偶然得之,然而就是这个在偶然中发现的持琴方式,却成就了高胡这件乐器和之后不断发展的高胡演奏艺术与广东音乐,使它一跃成为了广东音乐的主奏乐器,并由此开始了广东音乐的“软弓组合”的新时代。

线,为避免断线,又用32号扬琴钢线取代二胡丝质外线。这是一个具有独创性的想法,可惜视奏起来虽然音量颇大,但音色粗硬而沙哑……忽一日,心有灵犀,索性用两腿夹住来拉,果然奇迹发生了。”③这一既无传统、又乏同宗的持琴方式在一种“无奈”的困惑中偶然得之,然而就是这个在偶然中发现的持琴方式,却成就了高胡这件乐器和之后不断发展的高胡演奏艺术与广东音乐,使它一跃成为了广东音乐的主奏乐器,并由此开始了广东音乐的“软弓组合”的新时代。

乐器是音乐发展的基础力量,其声音属性则是体现其存在价值和文化意义的关键。音乐实践对高胡夹持的选择,并不是持琴姿势的改变和对乐器噪音抑制可以简单概括的。透过表象看本质,我们从声学的视角入手,探寻高胡声音的本质属性或许能为解释夹持演奏找到一个更全面的答案。

一、夹持的出现与声学解读

乐器的材料、形制、激励方式、共鸣体构造、传导方式等客观因素决定着乐器的声音属性和音响性能。也就是说,从乐器与声音的关系上来看,是前者决定后者。而乐器改良却是后者决定前者,即为改变乐器的某些不足或为满足音乐审美新的需求,依据某一标准对原有乐器进行有条件的改变,是一个按照主观构想改变客观对象的过程。如长笛改良中为调整音准、扩大音域而加装音键机械联动装置。小号为拓宽调域和音域而加入活塞装置等。高胡则为了获取“明亮悦耳、娇美迷人"④这一预想中的音色而开始了它的革新之路。

音色是一件乐器的标识,无论农耕时代还是工业文明后产生的乐器,抑或结构简单还是复杂的乐器,其音色的定型都是乐器各振动体之间相互耦合,逐步演变发展到最符合声学规律并与人的审美相吻合后的自然呈现。高胡的改良是通过二胡演奏出预想中的音色的过程,也就是借二胡之身发高胡之声。从乐器决定声音属性的角度讲,其理想的模式应该是通过改变二胡原有的形制结构的比例,用新的客观载体承载新的音色,进而完成二胡向高胡的全方位的转变。

回顾历史,当时(20世纪20年代中期)对江南二胡的改良主要体现在三个方面:(1)"利用广东二弦琴皮较薄但裱皮较紧而导致发音尖锐响亮的特点,试制一把响亮的二胡来奏广东音乐"⑤(改变琴皮张力与厚度)(2)改用钢弦(最初只外弦用钢弦,内弦仍用丝线)。(3)提高定弦,外弦D、内弦G。“当时的高胡,未能摆脱江南二胡的模式……六块板料厚薄不均,质地也不尽相同,妨碍共振,音色不理想。”⑥由此可见当时尚未全方位的对江南二胡的整体形制做符合声学要求的调整。也就是说,由于单方面的对二胡进行改造,改变了二胡原有自然积累形成的振动发声体系,使二胡各振动体之间难以完成最佳的自然耦合。这是导致高胡最初音色"虽然音量颇大,但音色粗硬而沙哑"的原因所在。

在乐器学和乐器声学理论与技术尚未进入到中国乐器制作领域的20世纪初,乐器改良通常是在模拟状态下,在摸索中不断调试的过程中完成的。这种非数据化的改良模式使得以改变音色为前提的乐器改良中,主观音色与乐器会有比较长时间相互适应、磨合的过程。夹持便是在这种背景下出现的“无奈”之举。机缘巧合,也正是这一偶然一试——夹持演奏,为二者相互适应、磨合过程中另辟出了一条“蹊径”。“无论机械构造的繁简,构造中都必定含有声学元的功能,但不一定全数含有,而此时缺少的声学元必定在人体上。"⑦夹持便是通过人体对声学元的补充,在一定程度上改善了以二胡之身奏高胡之声时各振动体之间的自然耦合的矛盾。使得高胡夹持“在尝试之初就因新鲜出奇,声音清丽甜美,演出轰动一时,粤人争相效仿,在粤乐中迅速流行使用。”⑧与此同时,夹持后高胡音色的被认可也在一定程度上停止了乐器各振动体之间的进一步耦合调整的步伐,使高胡这一皮膜振动的胡琴类乐器的发展,定格在了人体参与下的声学结构中。

二、夹持对高胡声学结构的重新构建

夹持在高胡演奏中的运用,在获取了预想中的音色同时,也使弓擦膜面筒形无指板类乐器从声学结构上分为两大类。一为自然声学结构,如二胡、板胡、京胡等。二为人与琴共同构建的声学结构,我们可以将其命名为人琴合一声学结构,高胡是这一结构的典型代表。

(一)两种声学结构的比较

1.自然声学结构的特征

非夹持状态下的高胡与二胡、板胡、京胡等乐器一样,具备完整的声学结构——原振体(琴弦)、激励体(琴弓)、传导体(琴码)、放大体(共鸣箱)和调控体(弦轴、隔音垫等),属于自然声学结构乐器。乐器一经制作成形,便在其结构的基础上形成了固有声学路径。在琴弦被激励振动后,其振动传导到声能的形成过程依次为原振体——传导体——放大体——辐射体。上一级对下一级逐个激发,是一个完全自然的传导状态下完成的。在传导过程中除理想的正向传导外,自然传导产生的反向传导,各振动体之间的振动摩擦等现象都不再受人的制约。乐器只会受使用年限、天气的湿度、温度、声场环境等其它客观因素的影响和制约,人的主观演奏并不能改变其本质的声音属性。换句话说,乐器的基本声音属性由乐器本身和自然环境决定,是一个客观量,不以人的意志为转移。而人的演奏则在这一客观限定的范围内,主要通过演奏手法对音乐范畴的音高体系,节奏等进行组织来完成以声音为载体的音乐活动,其乐器的声音属性与人的演奏艺术是相对各自独立的两个体系。

2.人琴合一声学结构的特征

夹持在高胡中的运用,使原本自然的声学结构转换成为人琴合一的声学结构,其主要特征是将原本各振动体之间的相互依存关系变为相互制约的关系。客观的振动到声能的转化过程开始受到人为因素的影响,在演奏中可以根据需要对乐器的自然振动传导进行有条件的约束和控制。这一结构的改变使得乐器的声音属性和演奏这两个原本相互独立的体系,通过夹持式这一桥梁而结合在了一起。自然声学结构乐器虽也人为通过一些调控结构附件,如隔音控制垫、双向千斤等来控制不良共振和阻尼反向传导以改变乐器的声音特征。但这些固态附件在乐器上的添加,只是将乐器从一个自然声学结构转换成另一个自然声学结构,理论上讲并未打破乐器固有声音属性和演奏之间的壁垒,还分属两个不同的体系中。可以这样说,自然声学结构的乐器可以在演奏之前,通过附件以固态方式对乐器的部分振动传导状态进行微调。人琴合一声学结构的高胡,则是在演奏进行当中,通过人体以活态的方式对乐器振动传导状态进行较大幅度的调控,从而获得了乐器音响自由度的拓展。

(二)夹持的活态调控

夹持在高胡的声学结构的范畴上讲,属于调控体。其功用类似于钢琴的延音踏板、扬琴的止音踏板,小提琴及小号等乐器的弱音器等固态调控装置。相比之下高胡夹持所调控的范围却更宽泛,更具灵活性。它涉及了高胡声学结构中的的传导体和放大体两大部分,并在演奏中以活态的特征与其它乐器的调控装置形成了鲜明的对比。

1.传导体

高胡的传导体有为狭义和广义之分。狭义的传导体指以传导为唯一作用的乐器部件,通常指琴码。广义传导体指原振体琴弦到最后产生声能过程中,所有具有传导功能的乐器部件,包括琴码、琴皮、副弦(琴码之下的琴弦)。这其中又包含着正向传导和反向传导两种自然现象。正向传导具体到乐器部件依次为乐器琴弦——琴码——琴皮——琴筒及筒内空气柱——声能辐射。反向传导体在高胡中最典型的是副弦,其原理为琴弦的振动能量借助琴码向琴皮输送的同时,将一部分能量透射到副弦。在琴码和琴托之间的副弦被激振后形成驻波,其固有频率又会反向传导给琴码。这也是导致高胡产生不良共振的主要原因之一(此非本文重点内容,这里不再详述)。由此可以看出,从琴弦振动到最后辐射声能琴之间,主要有三大传导体,即琴码、琴皮和副弦,其中琴皮则身兼传导和放大的双重功能。

夹持这一调控体可根据需要而灵活变化的,其活态调控具体体现在两个方面:其一、可浅可深,其对琴筒夹持的深浅度的范围最浅以能稳定持琴为标准,最深以弓杆在运行中能将其重力能够全部自然落于琴筒为标准。其二、可松可紧,其对琴筒夹持的松紧的范围最松仍以能稳定持琴为标准,最紧以体态自然张力的最大限度为标准。这样夹持的对高胡传导体的调控范围从浅到深依次为:副弦——琴码。从松到紧依次为:副弦——琴皮(浅持状态下),副弦和琴码——琴皮(深持状态下)。

2.放大体

高胡的放大体由琴筒、音窗和具有传导和放大双重功能的琴皮三部分组成,是振动传导并最终形成声能的最后的一站,高胡放大体的特征如下:其一、琴筒与空气接触面积最大,但因其材质为刚性较强的硬木,它受琴弦渐次传播而产生的振动相对较弱,在其参与振动的同时,琴筒内部更主要的作用是形成一个声音可以折射运动的声音空间。其二、具有传导功能的琴皮是高胡声音放大的核心,其对空气的振动主要体现在琴皮右侧的外部空气和琴筒内的空气柱。其三、高胡因琴筒材料的刚性决定了它的声音辐射向两端发展。夹持对放大体的活态调控体现为三个方面;其一、夹持位置正好位于声音辐射的两端,使琴皮声辐射基本恒定在半辐射状态,将琴筒也规定在一个半开放的状态下。其二、夹持可通过左浅右深、左深右浅可以调控声辐射的侧重面。其三、松紧、浅深变化在对传导体调控的同时,会增强放大体的振动阻尼,调节客观因素对乐器声音的影响,从而达到演奏者主观对声音的要求。从以上陈述和分析来看,与提琴等乐器传导体上所设有的固定形态的弱音器相比,夹持演奏的主要特征为活态调控。在实际演奏中可根据气候高胡声音的影响、乐曲及演奏家对音色、音量的不同需求进行浅、深、松、紧的不同组合,各种夹持组合会对传导体的不同位置进行有侧重的调控。并且无论哪种夹持组合,都无一例外的对副弦的反向传导进行了抑制,这就是高胡夹持演奏声音纯净、甜美的一个重要原因。高胡的夹持式演奏在外观持琴姿势的变化中,完成了乐器由自然声学结构向人琴和一声学结构的重新构建。夹持是一座桥梁,使乐器与演奏浑然一体,在获得了理想音色的同时,更为演奏对声音的控制与表达拓展了更为广阔的空间。

三、夹持对高胡音响自由度的拓展

二胡、板胡、京胡等弓擦膜面筒形无指板类乐器,因均为自然声学结构,从音响性能上讲最为接近。也可以说它们之间几乎没有本质的区别,只因材质、大小、定弦等差异而有了不同的音色特点和文化价值。它们音响性能的共同特征,以乐器对“乐音四要素”⑨在演奏中运用与控制力的视角来衡量,表现为长短各半。其长为:(1)音高,可以通过改变弦长和张力两种手段获得,滑按自如、张弛有度。(2)音长,可以通过琴弓自由控制,弓动则起,弓止而停。其短为:(1)音色:由于琴弓擦弦位置的局限、不能改变声音内部的泛音结构而略显音色的单一。(2)音强:主要靠演奏中弓速弓压变化获得,低频强而高频弱,声音的均衡度差。

乐器音响的自由度是乐器性能的直接函数,是更充分表达音乐的重要指标。高胡便在原有音高、音长自由度的基础上,通过夹持使其音色、音强由相对单一状态向两仪⑩进一步拓展,使高胡在音响上获得了更大的自由度。

(一)音色

"音色,乐音的品质特征,能够将音高,音强和音长都相同的两个音区别开来的一种声音属性。”⑪人耳听觉系统对乐器的音色的区分识别主要分为两个层面:一、不同乐器之间,二、同一乐器之内。同一乐器之内的不同音色差别,远远小于不同乐器之间的音色差别。然而,因这一微小的内部音色差别与人内心细腻的情感变化相一致,一直以来都是乐器演奏艺术的重要组成部分,因此也成为了乐器声学研究不可逾越的重要研究内容之一。有多少种乐器,就有多少振动耦合方式和由此形成的不同的音色。单就同一乐器而言,不同音色是演奏中,通过人为改变了乐器的振动方式而形成的。也就是说,有多少音色的获取方式,就会产生多少个不同的音色,乐器获取音色方式越多,音色就越丰富。

1.非夹持状态下的音色获取方式

理论上讲,弦乐器在动态情况下音色的获取方式主要依靠:(1)激发位置、(2)激发方式、(3)激发力度三种方式获得。其特点为音色获取发生在乐器声学结构的激励体和原振体——琴弦部位。而琴弦振动之后的传导、放大则完全是一个“自然”的振动到声能转换的物理现象,因此不再具备变化的可能。

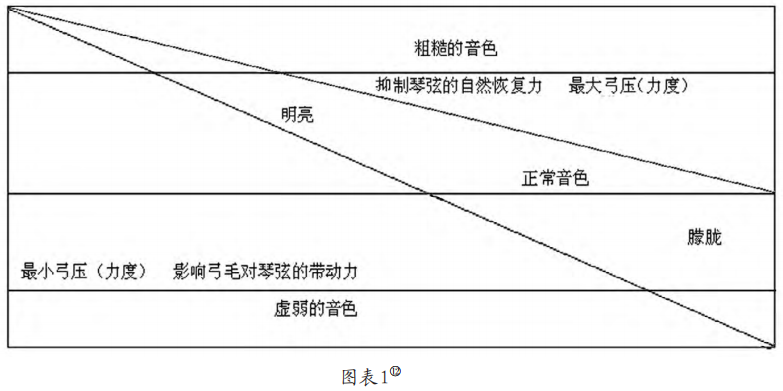

具体到弓擦膜面筒形无指板类乐器,我们会发现:其一、这一类乐器在演奏时需贴琴筒激发琴弦振动,因此不会产生激发位置的变化。理论上讲,固定的激发位置只能获取一种基本音色。虽可以调节千斤(或曰腰码)的位置,通过弦长的变化使激发位置被动改变。除了双千斤乐器以外,单千斤位置的调整属于演奏之前的调试环节,因而不具备获取更多音色的可能。其二、激发方式主要相对于不同类型弦乐器而言的。在弓擦膜面筒形无指板类乐器上虽然也存在着不同的激发方式,如跳弓、抛弓、拨弦等,但只是其常规激发方式——推拉(上下)弓的补充手段。因此激发方式并不会对音色变化产生根本性的作用。其三、激发力度主要体现为琴弓对琴弦的压力值,不同的乐器有其琴弦可承受压力范围。在不影响琴弦弹性恢复力的情况下,加大弓压可以引起琴弦的纵振动而使音色变得坚实、明亮。反过来讲,在能最小限度引起琴弦振动情况下,可以最小程度的减少琴弦纵振动而使音色相对柔和、朦胧。如图表1所示:

通过对以上三种音色获取方式的分析,可以看出,弓擦膜面筒形无指板类乐器获取音色的主要方式为激发力度。因为激发位置的不可变,使这个单一的音色获取方式对人耳听感的刺激较小,这也是二胡、京胡等乐器的演奏艺术中重手法而轻音色的声学根源。

2.夹持状态下音色获取方式的拓展高胡通过夹持——对传导体和放大体的调控,拓展了音色的获取方式,形成了一个综合弦乐器的激发体、原振体、传导体、放大体整个声学结构的音色获取系统。

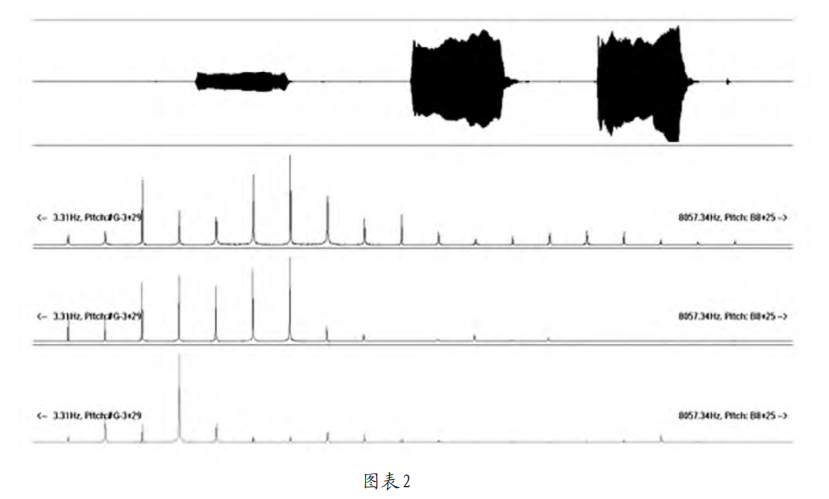

高胡夹持状态下,形成了音色获取的两个层次:第一层次为通过夹持对传导体和放大体振动方式的改变,第二层为通过激发力度对原振体振动方式的改变。"与音高、音强和音长不同,音色本身没有区别分明的级度变化和对应的物理量。”⑬为了对不同音色更准确的认识,我们通过音色频谱进入乐音的内部结构中,通过泛音数量、相互音程关系及它们之间的强度关系来对不同方式获取的音色进行识别和分析。下面以夹持的紧、中、松三种状态为例进行阐述。图中横向坐标表示频率,纵向坐标表示强度。

这是在相同激发力度下,采用不同夹持方式音色变化的频谱图。它是夹持演奏获取音色的第一层次。其原理为除琴弦以外的乐器振动体,都有其固有频率和对不同频率的响应状态。在琴弦以稳定的状态下发出振动波时,与放大体为主的振动体产生共振,形成乐器的最后音色。图中各次谐音的强弱就充分显示着琴弦与其它振动体的共振关系。当琴弦振动频率(包括各次谐音)与放大体的频率响应状态吻合时(琴弦振动频率与频响曲线的峰点重合),说明它们有着良好的共振匹配,如图中第四行的第四谐音等。当琴弦振动频率与放大体的频率响应状态匹配不佳时(琴弦振动频率与频响曲线的谷点重合),琴弦的振动能量在传导过程中被削弱了,如图中显示的基频等。高胡夹持的紧、中、松 的转态变化改变了放大体的频率响应状态,因此相同激发力度便产生了不同的乐器音色。

将音色获取的第二层次叠加到音色获取的第一层次上,使不同激发力度产生的不同弦振状态与不同的频率响应状态相耦合,从而获取不同的音色。二者叠加后音色获取数量是一个简单的相乘关系,第一层次还以紧、中、松为例,如将激发力度也设定为两种状态的话(实际上是一个"无极"变化的状态,其变化的层次取决于演奏家的技艺),二者相乘,便可以得到六种不同的音色。如第一层次为四种状态,第二层可以做到三中状态的话,便可以获得十二种音色。

假设弓擦膜面筒形无指板类乐器擦弦位置可变,或者“自由琴弓”乐器,如小提琴、马头琴等也可以在动态中调控其传导体和放大体的话,弦乐器将会获得更为丰富的音色。

音乐实践中,音色的获取与变化最终是为人耳听觉以及由此带来的音乐审美服务的。而乐器自身音响自由度的拓展,则是为演奏者创造唯美的音乐提供了客观的物质保障。

(二)音强

音强是声音信号中主音调的强弱程度,由物体振动的幅度决定,其常用的物理单位为dB(分贝)。需要说明的是,由于人耳的生理特征,"在音强感觉方面,主观感受与物体振动强度也不是严格的一一对应关系。”⑭也就是说相同分贝的声音出现在不同音区是其响度是不同的,二者成非线性关系。下文所示音强数据为模拟人耳听觉特性的A计权声级,其标准标记为dB(A),简写为dB。

1.不同持琴状态下音强的比较

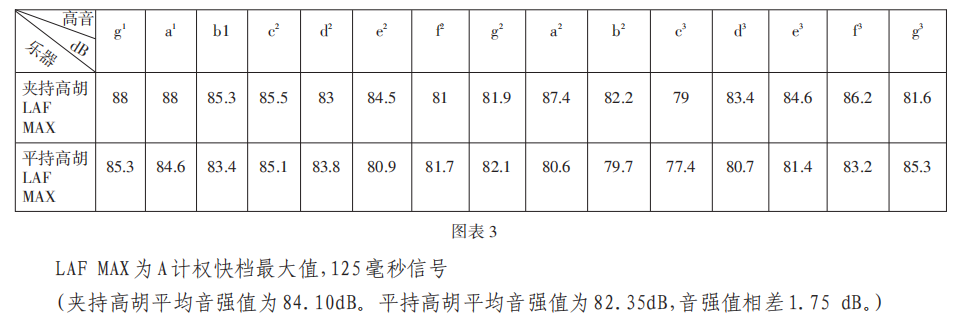

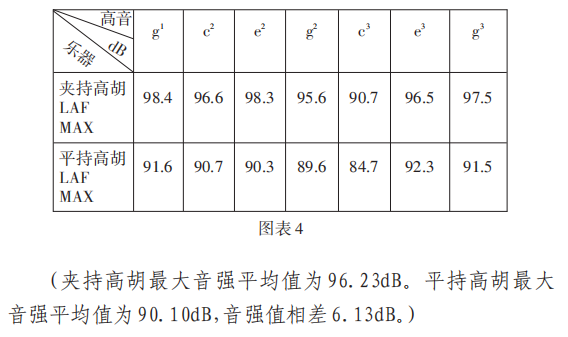

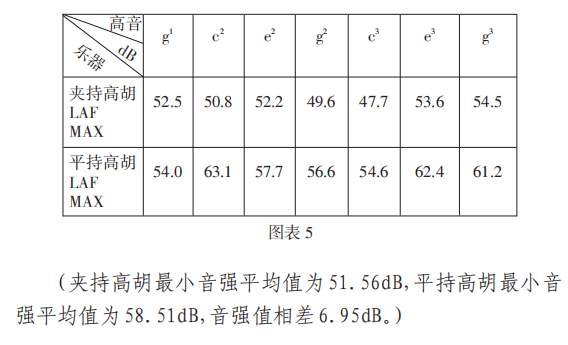

因音强与音高的非线性关系,为使音强对比更加准确,故在实验中使用相同音高的两种高胡进行比较分析。图表3、4、5是对两把材质相同(老红木),不同持琴方式(一为夹持,二为平持)的高胡的音强采样数据。录音场所:中国音乐学院标准录音室,设备:BK声级计,设备摆放:距离乐器一米。

(1)常态音强比较

从图表3常态音强平均值可以看出,二者的音强值基本相近,

(1)最小音强比较

2.夹持状态下音强的动态范围与层次的自由度

两种形制的高胡,因其材料和适用的范围基本一致,在常态演奏中其音强值基本相同。而它们的最大音强值和最小音强值却出现了较大的差别。其原理为高胡和其它同类乐器都存在本体噪声和狼音现象,平持高胡运用隔音垫抑制噪声,是一个固态调控装置。在演奏过程中,不具备释放和抑制放大体振动幅度的功能,因此平持高胡的音强只由来自琴弦振动的幅度而决定。夹持高胡通过夹持来抑制噪声,是一个活态的调控装置。可以在消噪完成的范围内通过浅、松的持琴状态,只对副弦的反向传导起阻尼隔振作用,释放了琴皮的自由振动,从而获得了比平持更大的音强值。反过来讲,加持还可以通过紧、深的持琴状态大面积的抑制放大体的振动,是音强变化可以通过琴弦和放大体振动幅度的双重控制而获得了比平持更小的音强值。因此夹持高胡的音强最大动态范围为44.67 dB,平持的音强最大动态范围为31.59 dB。

人耳对音强的最小听阈值是个比较复杂的声学现象,"例如,1khz、10 dB的声压级可觉差为3dB,,而80dB的可觉差为0.3dB……一般认为声音的声压级可觉差约为1 dB。'15也就是说,当乐器演奏1khz的音高,力度10 dB时超过3 dB,会产生音强对比的音乐感受。而演奏力度达80dB时超过0.3dB便会产生同样的音乐感受。由此可见人耳感知的响度与音强并非一对一的函数关系,这也是在音乐实践中音强不像音高与音长有着明确的规定的原因所在。通常情况下,音乐的音强级度变化为p(弱)和f(强),以及将其进一步划分而派生出的pp(很弱)、ff(很强)、mp(中弱)、mf(中强)等。这是一个绝对值范围下形成的相对音强概念。在高胡常用音区为392HZ—1568HZ范围内,排除听音环境的影响后,我们假设人耳对音强的最小听阈值为3 dB。夹持高胡便可以最大限度的获得大约14个人耳可感知的音强级度。如按常规六个音强级度或八个音强级度(包括fff和ppp),每个级度之间最大音强差分别为7.45 dB和5.58 dB。

所得数据是一个分析层面的数学计算,与实际演奏不是完全对应关系。但就一件乐器音响自由度而言,可控制的绝对音强值范围越大,其音强层次就越分明,越易于在演奏中把握和运用。

3.夹持对音强表现力的拓展

从声学角度来讲,人耳对音强的感知与物体振动幅度有关,但并非严格的对应关系。但从演奏层面而言,自然声学结构的乐器只能通过演奏力度的输入,以求得近似但并非完全对应关系的音强输出,从而完成音乐强弱对比。这样便得出一个结论:力度=音强。这一结论使演奏中所追求的“强而不噪、弱而不飘”成为了一种理想中的概念,很大程度上制约了乐器的音响性能以及音乐表现力。然而在音乐的表现领域,音强与力度是有关但不完全相等的两个概念。音强是人耳对声音响度的感知力,力度则是用音乐呈现出的一种力量感。如有力的弱奏,需要演奏的力度感,但只需要很小的音量。再如广板演奏,需要较大的音量,需要的是音乐的饱满度与辽阔感,太大的演奏力度会破坏音乐所要表达的意境。

高胡夹持演奏对音强有着双重控制力:其一、通过激发力度改变琴弦振幅改变音强幅度(与自然声学结构乐器相同)其二、通过夹持调控传导体与放大体的振幅改变音强幅度。相对于自然声学结构的乐器而言,夹持对音强表现力的拓展主要表现为:(1)声音质量。音强感虽有相对应的物理量——dB (分贝),就弦乐器演奏而言,琴弓对琴弦的激发有一个最佳力度范围(见图表1),演奏可以在不改变琴弦最佳振动状态下通过夹持调整放大体的振动幅度,达到音强变化的目的。尤其在音乐需要弱奏时,避免了单纯减小激发力度而出现的音乐力度不足的现象,从而真正意义上的"弱而不虚"。(2)力度与音强的关系。夹持对音强的双重控制力打破了力度=音强的单一模式。如通过紧持+较大力度所得音响效果为音强小而力度大,再如松持+中等力度所得音响为音强大而力度适中等。由此可以看出夹持演奏不仅扩大了高胡的音强动态范围、音强层次的自由度,也使夹持演奏将音强=力度转化为二者交织并用的关系,从而拓展了音强的音乐表现力。

结 论

通过对高胡持琴方式的声学阐释得出以下结论:

1.夹持演奏现象是为追求“明亮悦耳、娇美迷人”的音色,借二胡之身发高胡之声的前提下出现的。夹持演奏已经超越了获得预想音色的范畴,它的表象是演奏技术的外延,是演奏技术的一部分。其实质是通过人体的参与改变了乐器的声学结构。

2.人体参与改变了的高胡声学结构,我们可将其称为人琴合一的声学结构。从乐器声学的角度,夹持属于结构中的调控体,它主要通过不同的夹持组合,以活态的方式对高胡中传导体和放大体进行调控。

3.乐器的声学结构越完备,其音响性能就越好。高胡通过夹持使其声学结构更趋完美,拓展了乐器的音色和音强的两仪范围,从而提升了音乐的表现力。

4.在不改变既有形制的前提下,用改变持琴方式来拓展乐器音响性能,高胡是弓弦乐器家族中的最好范例。

作者附言:本文写作过程中韩宝强教授给予了精心指导,同时得到中国音乐学院朱嘉星老师在声学测量上的帮助和支持,在此对二位老师表示衷心感谢。

注 释:

① 甘尚时、赵砚臣编著:《广东音乐 高胡技法》,人民音乐出版社,1982年版,第4页。

②高胡的持琴方式有两种:a、演奏时将高胡共鸣箱放在左腿根部(与二胡相同),文中称为“平持”;b、演奏时将高胡共鸣箱琴码之下夹在两腿前约三分之一处,文中称为"夹持"。

③ 陈涛:《难忘高胡艺术创始人——纪念粤乐大师百年诞辰》,《岭南文史》,1998年,第2期。

④李岚清:《广东音乐一代宗师一吕文成》《人民音乐》,2008年,第1期。

⑤⑥ 余其伟:《高胡的创制及其他》,《乐器》,2000年,第2期。

⑦ 田泽林:《乐器声学原理及其运用》《演艺设备与科技》,2006年,第2期。

⑧余其伟:《广东音乐中的高胡》,《中国音乐》,1982年,第1期。

⑨ 乐音有四种基本性质:音高、音色、音强和音长,并称“乐音四要素”见韩宝强:《关于“音”性质的讨论》,《中国音乐学》,2002年,第3期。

⑩ 两仪是中国古代的一种哲学观念,引申到声学领域意指单一乐音概念的内在对比度。如音强为乐音的一种表现形式,强和弱为音强的两仪。音色为乐音的另一种表现形式,明和暗为音色的两仪等。两仪之间的声学参数差距越大,其乐器的音响性能就越优良。

⑪⑬韩宝强著:《音的历程————现代音乐声学导论》,中国文联出版社,2003年版,第54页。

⑫ 因高胡没有激发位置变化,图表4参照《音的历程-现代音乐声学导论》183页,大提琴弓压和触弦位置与音色关系示意图模式制图。

⑭韩宝强:《关于“音”性质的讨论》,《中国音乐学》,2002年,第3期。

⑮ David M.Howard Jamie A ngus(陈小平译):《音乐声学与心理声学》,人民邮电出版社,2010年版,第77页。