摘 要:二胡作品中的女性形象有着丰富的人文色彩。女性在历史的长河中扮演着各自不同的社会角色,同样也适逢其遇各自不同的时代境况。故笔者以《洪湖人民的心愿》《江河水》《汉宫秋月》中的女性形象为依托,阐释女性不同境遇形象在二胡作品中的情感书写。笔者通过文化叙事与二胡演奏技法互文的方式,对不同时空背景下三位女性情感叙述与表达的描绘以及对二胡演奏技法和艺术处理的论述,辅以谱例加以佐证,从而更准确地对作品中激昂向上、愤恨宣泄、哀怨长叹之三类女性形象进行分析与解构。

前 言

在古代她卑弱、贤淑、恭谨、内敛,头戴贤妻良母的桂冠,身披贞女烈妇的彩衣,一对三寸金莲带着她娉婷袅娜走入历史的深处;今天她独立、知性、自信、优雅,头顶半边天昂首阔步迈进新时代,她有一个人人知晓的名字,叫女性。

在二胡曲目中涉猎女性题材的作品占有相当一部分比例。这些作品以女性的生存状态及历史命运为焦点,表达了对于命运何去何从的无奈与渴望。如何通过对二胡演奏中技法的掌控来塑造人物情感及表达方式体系,笔者将借助对乐曲背后的文化内涵之深层探究与二胡演奏技法互文的方式进行解读。

《洪湖人民的心愿》《江河水》及《汉宫秋月》这三部作品中的主人公:韩英、遗孀、宫女代表着女性艺术形象的典型模式。韩英,为了新中国的解放事业英勇奋斗乃至奉献生命,这是红色女性的典型;江河水边的悲愤遗孀把泪水哭干却再也唤不回夫君,这是旧社会悲惨女性的典型;孤寂的宫女斜倚栏杆把青丝熬成了白发,此为宫怨女性的典型。她们阻静的生存境地及影响女性根深蒂固的性别观念,是怎样在历史的长河中被建构出来的。这些典型艺术形象从历史深处传来女性的诉求,历经千年的世事沧桑。在音乐流淌的主旋律中,女人的灵魂该如何安放,细听笔者娓娓道来。

一、用胡琴讴歌“巾帼不让须眉”

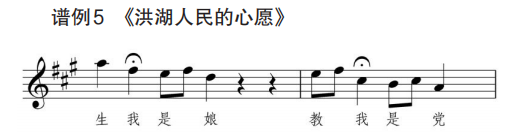

“莫重男儿薄女儿,平台诗句赐蛾眉。吾侪得此添生色,始信英雄变有雌。”①巾帼不让须眉的红色女性形象都处在饱受战争苦难及封建压迫的大环境中,满怀着一腔热情甘愿为祖国革命的胜利而抛头颅洒热血,在敌人的威逼利诱及严酷拷打下,依旧坦然无惧大义凛然。《洪湖人民的心愿》是著名二胡演奏家闵慧芬先生在20世纪70年代初根据张敬安、欧阳谦叔作曲的歌剧《洪湖赤卫队》中《看天下劳苦人民都解放》的声乐唱段改编而成的。闵慧芬在改编上尊重并保留了原曲特点,因其旋律脱胎于声乐唱段,就需要充分发挥二胡拟人声化的音色。故而,对于演奏中把控作品中人物的音色性格与音域特征即显得尤为重要。

在音乐表演中,历史性与时代性相统一是重要的美学原则。韩英生活在第二次国内革命战争时期,年龄大约为26岁左右,未婚女子。她是果敢干练的基层革命领导者,又是善良质朴的洪湖儿女,更是无畏牺牲正气浩然的巾帼英雄。因而,韩英的心理年龄则大于实际年龄,

略显成熟老练,具有长者风范。从声乐角度体会,韩英的音色应该更具亲和力,淳朴成熟且坚强勇敢。那么在二胡演奏中,就需要深厚扎实的运弓。既然是模仿声乐唱段,就需要格外关注“依字行腔”以表达乐曲的内在情感。依字行腔、换字换弓,这两方面在模仿声腔化的演奏中是尤为重要的。

笔者曾在20世纪80年代有幸参与歌剧《洪湖赤卫队》韩英的扮演者王玉珍老师的演出几十场。逢场必演的就是这首《看天下劳苦人民都解放》。笔者每次都被这位老艺术家动情的演唱所打动,她对艺术的投入、对音乐情感的表达、对演绎分寸的把握,以及柔中带刚的表演都深深刻在我的脑海里,受用至今。

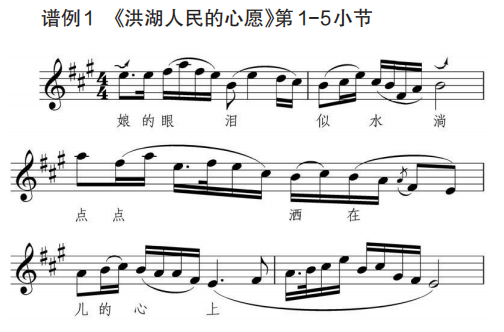

乐曲开始是韩英含泪的诉说,表达着对母亲深深的眷恋,以柔中带刚的语气倾诉着。二胡演奏上,右手运弓看似平稳,力度平和,但内心却是充满深情。左手的揉弦幅度要适中,但要有深度。如谱例1中,第一个音的演奏运用的是后回滑音,突出了娘亲的分量,右手在前3小节半完全按照依字行腔运弓。若后六拍采用一弓演奏,显然有些牵强。我们在按照依字行腔的原则上还要考虑到我们二胡演奏的一些处理技法,如 在运弓上采用的是软换弓(即无痕迹换弓),这样既可最大限度地还原依字行腔的效果,又保证了力度的变化。

在运弓上采用的是软换弓(即无痕迹换弓),这样既可最大限度地还原依字行腔的效果,又保证了力度的变化。

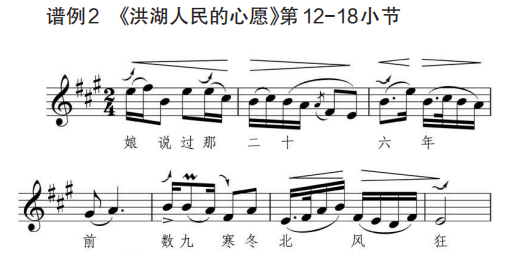

谱例2这一段是回忆的、冥想的,像是内心深处的哼唱。整句力度是一个p,音量小,但左手揉弦要有深度、有层次,用以表现这种回忆是

————————

脚注:① 此诗出自秋瑾的《题芝龛记》。

————————

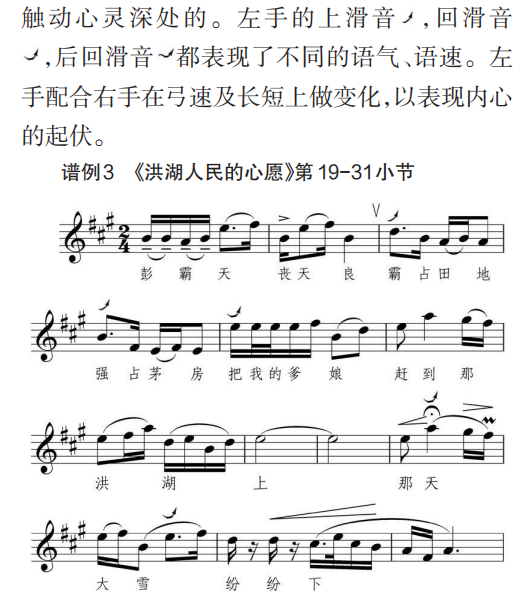

如谱例3所示,此句是愤恨地控诉,力度上与前一句形成鲜明对比。那种愤与怒,仇与恨要完全发泄出来。 用的是大力度的断奏来表现愤恨的情绪,歌词中的“霸占”表现的是愤,“强占”表现的是恨,两小节后的气口要留充分。

用的是大力度的断奏来表现愤恨的情绪,歌词中的“霸占”表现的是愤,“强占”表现的是恨,两小节后的气口要留充分。 这一句在处理上做了延长,左手从静止揉弦到小揉弦,以突出后面哭腔的效果,用内在力度的短音来表现出一种抽泣的状态。

这一句在处理上做了延长,左手从静止揉弦到小揉弦,以突出后面哭腔的效果,用内在力度的短音来表现出一种抽泣的状态。

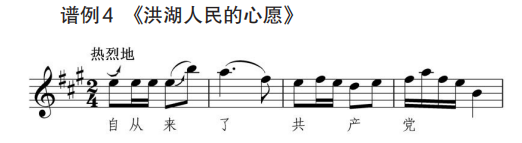

这句在演奏上极富戏剧性,此前乐句皆展现韩英压抑的心境,到了此刻表达的是终于盼来了解放,愤恨和控诉的情绪转化为激动与喜悦的释放。这种悲喜交错的心路历程看似一瞬间,实则是一位身世悲凉的渔家妇女被共产党拯救并成长成熟的亲历过程,充满了感激之情。这是红色女性形象常见的艺术表现手,故而,演奏上要体现出欢快、喜悦的气氛,右手用弓要扎实、棱角分明、有颗粒感,情绪上充满自信与骄傲。

这句则表达了昔日渔家妇女对母亲和党的无限爱恋和深情,演奏上运弓用饱满而结实的长弓,左手配合深情大幅度的压揉,表现对共产主义必将胜利的坚定信念。最后全曲在高昂的“砍头只当风吹帽"之无产阶级大无畏革命乐观主义精神的乐声中结束。

二、用胡琴哭诉“天人两隔永茫茫”

中国古代对于女性性别意识形态的强化主要是通过引以为戒和引以为鉴两个方面达到。由于宋明理学的兴起,自明清以来,贞洁观逐渐严苛,农村劳动妇女多数自身不能掌握自己的命运,成为被践踏、迫害、愚弄、鄙视、摧残的人物,以至被社会所吞噬。当她们面对与丈夫“天人两隔永茫茫”的悲惨遭遇时,封建礼教所灌输的贞女烈妇思想禁锢摧残着她们。古人有云:"夫有再娶之义,妇无二适之文,故曰:夫者,天也。天固不可逃,夫故不可离也。”②北宋理学家程颐在其《二程遗书》中有“饿死事小,失节事大”的论述,这一思想便成为明清后束缚在女性头上的紧箍咒。

二胡曲《江河水》是20世纪60年代初黄海怀先生根据谷新善演奏的双管曲《江河水》移植而成。移植后,基本保留原曲的结构、旋律音调与基础情绪。其情感内涵主题为“怨”,是宣泄性的悲怨,表现了一位失去丈夫的弱女子望着逝去的江河水无助而凄惨的哭号,滔滔的江河水是她宣泄不住的眼泪。

————————

脚注:②[汉]班昭:《女诫》,北京:中华书局,1965年,第2790页。

————————

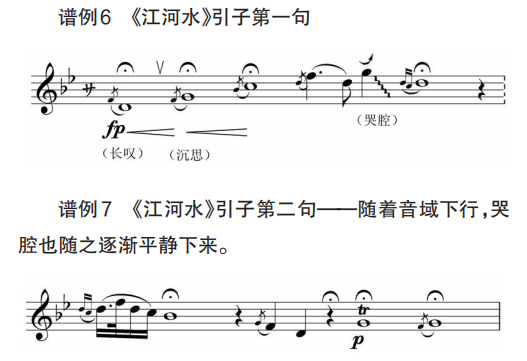

(一)引子

引子为散板式乐句,首先力度上从f到p,弓速从快到慢,用带有身体动作的大呼吸运弓处理,来描写这位妇女对苍天的一声长叹。然后在几乎静止的长音之后,陷入一种沉思,渐渐变成一种撕心裂肺的哭腔。

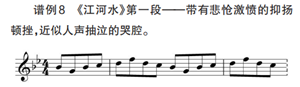

(二)第一段

第一段是一种愤懑的撕心裂肺之绝唱。此段呈现出这样一幅画面:体态佝偻的女人,衣衫褴褛泪眼婆娑,一步一踉跄地沿着滔滔的江河水向前蹒跚,走投无路,不知道何去何从,这体现了悲剧色彩的起承转合。压揉是本段最为重要的表现手法,近似人声的哭腔,悲怆激愤而顿挫抑扬。

(三)第二段

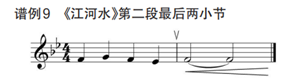

用平且直的长弓演奏,力度上也无需变化。左手不揉弦。以表现神情呆滞,平静中预示着大爆发的来临。

第二段仿佛是这个可怜的女人从悲愤的诉说之后,又回到了现实的无奈中,是茫然木讷地无声控诉。她回忆着过往的浓情蜜意,内心深处的思念在隐隐作痛,情感也随着音乐的起伏而爆发。此曲巧妙地转调更增加了内心色彩的变化。本段3个乐句像是远景、中景、近景3个镜头,力度从弱到强(pp→p→mp),运弓从短到长。感情随着音乐的起伏更加深刻,对于每一句的演奏,在处理逻辑上先是沉思,然后愤怒,以至于激动到一定程度开始发出对命运的声讨,这就要求左右手的配合力道由浅入深,层层递进。

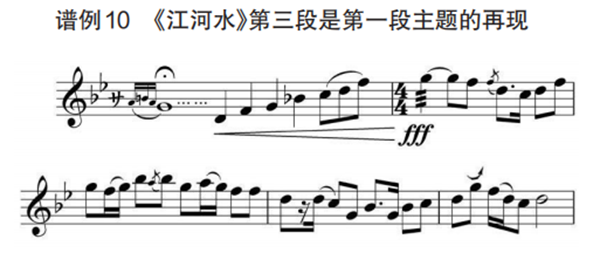

(四)第三段

这一段演奏的力度经过几个音后一下推到fff, 已然呈现出这位女人再也压制不住内心的积怨,放声哀嚎以发泄愤怒,温婉贤淑的形象荡然无存,她悲痛欲绝、泣不成声。演奏上,右手运弓力度扎实、音色浑厚,每一个音都要拉得铿锵有力,以呈现血脉债张的愤恨以及强烈的情感宣泄。

已然呈现出这位女人再也压制不住内心的积怨,放声哀嚎以发泄愤怒,温婉贤淑的形象荡然无存,她悲痛欲绝、泣不成声。演奏上,右手运弓力度扎实、音色浑厚,每一个音都要拉得铿锵有力,以呈现血脉债张的愤恨以及强烈的情感宣泄。

全曲最后四小节,情绪和力度在一番宣泄之后逐渐平静下来。好似可怜的妇女神色暗淡,表情呆滞。

《江河水》好似是一篇音乐檄文,为这个女人的悲惨境遇而申诉不平。这里笔者突然想到鲁迅在《祝福》里对祥林嫂的描写:“五年前的花白头发,即今已经全白,全不像四十岁上下的人;脸上消瘦不堪,黄中带黑,而且消尽了先前悲哀的神色,仿佛是木刻似的;只有那眼珠间或一轮,还可以表明她是一个活物。”乐曲中的这位遗孀也同祥林嫂一般如槁木死灰、行尸走肉了。这是一曲没有结果的悲剧,让无尽的哀怨随乐曲的最后一音慢慢消失而更加深沉。

那么,在实际的演奏中,音乐所具有的象征意义以及社会属性是不容忽视的。从演奏姿势层面关照,运弓及揉弦的状态与所呈现出的音乐情感与画面始终保持着紧密的联络。对于不同情绪的表达,则直接反映在运弓和揉弦的快慢、强弱、深浅等因素上,正如在《江河水》中,一幅画面的表达或者一种情绪的宣泄可直接通过演奏转化为一种运弓模式,抑或揉弦定律。若在演奏时,遇到相同的情绪、画面时可直接运用这种模式或定律,当然会依据乐曲的发展在程度上稍作调整。

三、用胡琴叹惜“年年花落无人见”

二胡曲《汉宫秋月》是一首出自民间享誉世界的百年经典之作,也是一首宫怨题材的古曲。乐曲描写了古代宫女从得宠到失宠、从年少貌美到容颜衰败的心理过程,从外在到内在的变化,以及对爱、恨、情、愁等复杂情感做了形象的勾画与描绘。论到《汉宫秋月》就不得不提及蒋派二胡艺术,其演奏风格以典雅深邃的手法以及细腻且富于变化而著称。蒋风之演奏的二胡曲,可以使我们充分感受到中国音乐艺术创造所注重的声韵相和、虚实相生的艺术意境表现。在他的演奏中将中国音乐艺术表现中的旋律加花、声韵变化及虚实处理在二胡这件乐器上发挥到了极致,

这是蒋风之二胡演奏艺术最具特色之处。转引音乐学家何昌林对于蒋派的解读:“就其艺术品格、气质、特色而论,我以为蒋派二胡艺术对于未来中国民族器乐演奏艺术最富启发性之处,体现在这个完整的表演艺术理论与实践体系的六个方面:一诗,二歌,三哲,四醇,五风骨,六神韵。”③

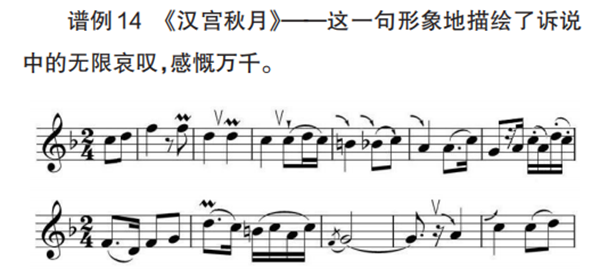

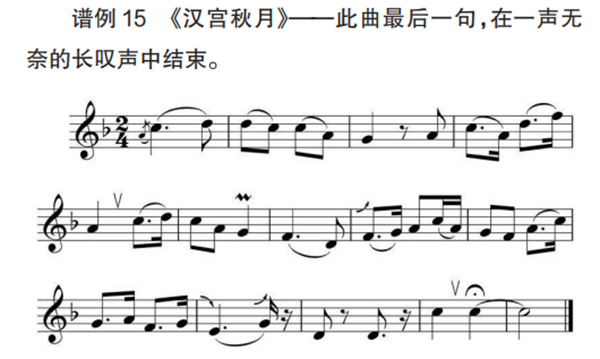

蒋派的《汉宫秋月》追求“含而不露,怨而不怒”④。唐代诗人司马扎在其《宫怨》一诗中描绘古代深宫内苑之中的女子“柳色参差掩画楼,晓莺啼送满宫愁。年年花落无人见,空逐春泉出御沟”,面临君王的荣宠衰减敢怒而不敢言,常常患

得患失不知所从。朱万斌、朱春光两位先生在其文中这样说道“听蒋风之先生的《汉宫秋月》,很难说《汉宫秋月》表现的完全是宫女的情绪,我们从中明显能听出古琴的韵味以及流露出的文人情怀”。⑤也曾有学者提出刘天华的二胡艺术是文人二胡艺术,蒋派秉承刘天华艺术精髓,故也是文人二胡。那么在《汉宫秋月》中,也可以看到中国历代失意文人的“恨生不逢时”之叹。就像历史上的文人骚客偏好以昭君自况,以释怀才不遇之胸中块垒。即是文人二胡,蒋派二胡技法如“箫音”“虚按音或心里音色”“轻提弓”等是其特殊风格的载体,运用中古朴典雅、文质彬彬浑然天成。

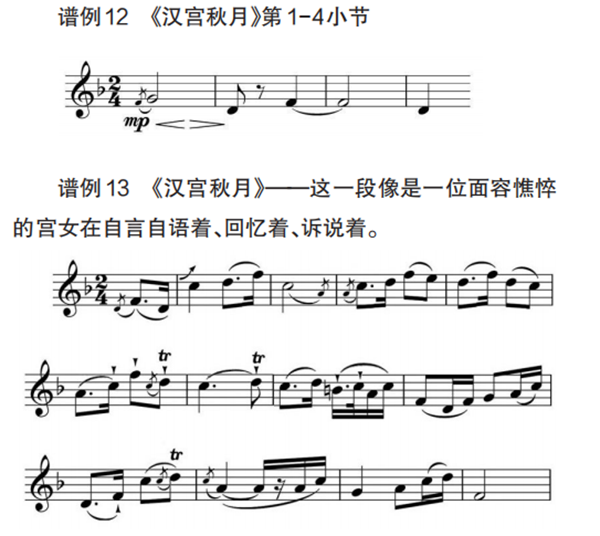

乐曲开始是模仿古琴的滑奏,用以营造冰冷、空旷而又孤寂的深宫大院,身在其中的宫女泪眼婆娑、神情恍惚的凄凉景象。见谱例12。

————————

脚注:③何昌林:《阳羡艺术宗师录——为二胡大师蒋风之八十四诞辰作》,载赵志扬《蒋风之二胡艺术研究文集》,北京:中央音乐学院出版社,2014年,第69页。

④蒋青:《蒋风之先生与二胡名曲<汉宫秋月>——谈"蒋派"演奏风格》,载赵志扬《蒋风之二胡艺术研究文集》,北京:中央音乐学院出版社,2014年,第134页。

⑤朱万斌、朱春光:《张尊连对蒋派二胡的理解与继承》,载赵志扬《蒋风之二胡艺术研究文集》,北京:中央音乐学院出版社,2014年,第189页。

————————

失宠的宫女,略带哭泣的一声长叹。二胡的音色善于描绘悲怨凄楚之意境,恰似王昌龄的《西宫春怨》诗云:“西宫夜静百花香,欲卷珠帘春恨长;斜抱云和深见月,朦胧对色陷昭阳。”“夜静花香,惹人相思,物是人非春恨长矣;西宫怨女叹昭阳老归,同病相怜,不知所以矣;夜深沉,人难寐,抱琴而误弦,斜倚而凝思,好不凄凉矣;长叹长恨都在其中。”

受宠的宫女歌舞升平、欢声笑语,失宠的宫女怅然若失、哀叹惆怅。冰冷的月光下,殿门半掩,孤寂中只听得夜漏的滴水声,愁云满面的宫女慢慢卷起珠帘,凝滞地看向远方。

范冠印先生聆听蒋风之《汉宫秋月》有感曰:“此诗不明言愁,而怨愁见于言外——这位宫女深夜不眠,静听那边君王与受宠的嫔妃的欢笑声,心中能不起怨恨之情么?一闹一静,一容一枯的对比,自然而然地见出了受冷落的宫女的怨恨之情。”⑥

从《汉宫秋月》论起,谈及蒋派二胡艺术的神韵及风骨,其间洋洋洒洒,只是想表达《汉宫秋月》是一部以宫怨女性为题材的古曲,但其中所流露出的文人内涵是更加深刻的,不流于表面的含义,从而挖掘乐曲背后的情感所终方为上乘,我想这也是蒋派二胡艺术得以传承不息的经典所在。感恩笔者作为蒋派二胡艺术的传承者,念及恩师们的传艺、授道、解惑,希冀自己可以更加领悟蒋派二胡艺术的真谛,扎根于传统,并有所创新与发展。

结 语

中国音乐里以表现女性主体、关怀女性生存状态和历史命运的作品俯拾即是。在众多艺术领域以女性的独特视角及话语方式作为表达手段的更是不胜枚举。在多元化女性精神的现代社会中,女性从政治、阶级及革命等宏大叙述中突围出来,阶级的身份逐渐从女人身上剥离开来,那么过去对于女性社会地位缺失的表现在逐渐模糊。音乐表演的重要美学原则是历史性与时代性的统一。特定时期的音乐作品必然与其历史情境一脉相承,形成特定的音乐风格。故而,在当下重新演绎《江河水》《汉宫秋月》中备受封建压迫的女性作品时,其中的历史表达及人文关怀需更加符合现代审美的内心听觉。红色经典《洪湖人民的心愿》等类型的作品成为一种特殊的历史文化资源,表现的家国情怀、社会责任和理想信念具有深刻的精神镜像,用二胡抒发女性的情怀、讲述女性的故事,体味在音乐中女性的悲欢离合、温婉柔情与侠义豪迈。

————————

脚注:⑥范冠印:《琴韵萦绕,千古流芳——蒋风之先生于<汉宫秋月>》,载赵志扬:《蒋风之二胡艺术研究文集》,北京:中央音乐学院出版社,2014年,第144页。

————————