苏州民族管弦乐团作为国内最年轻、最具活力的民族管弦乐团,秉承着“丝竹江南、丝竹交响”的艺术定位,积极探索中国民族音乐、江南音乐的现代化、交响化之路。中国大型民族管弦乐队由于效仿西洋管弦乐队的编制模式建制,声部系列化进程自20世纪上半叶至今,一直处于探索过程中。苏州民族管弦乐团成立短短五年,在中国民族乐器改良上也已取得了可喜的成绩。本文以高胡为例,梳理高胡的优化历程,阐明苏州民族乐团改良高胡对中国民族管弦乐队发展做出的贡献。

高胡,《中国音乐词典(增订版)》①释:拉弦乐器(弦鸣擦奏)。又名“粤胡”“南胡”,广东音乐的特性乐器。吕文成首先把二胡的外弦,从习用的丝弦改为钢弦,定弦比二胡高四度或五度,故名“高胡”。演奏时两腿夹持琴筒,以控制音量(笔者注:实为控制音量与共鸣变化),减少“沙音”(笔者注:增加音效的纯度)。音色秀丽明亮。在广东音乐中经常用作独奏或主奏乐器,现代大型民族乐队中多用作高音弦乐器;定弦为g¹、d¹或a¹、e²,音域为g¹~![]() 。

。

20世纪20年代中期,随父旅居上海的吕文成熟练掌握了江南丝竹二胡的演奏技巧,并在长期与广东音乐家及小提琴音乐家的合作中积累了丰富的传统民间音乐与西洋音乐知识②。吕文成、司徒梦岩在中国传统胡琴(广东二弦、江南二胡)的基础上进行了一些调整,把传统二胡的琴杆适当缩短,效仿小提琴,将二胡外弦的丝弦改换为钢丝弦,并将传统二胡的定弦提高四度,与小提琴的二弦、三弦的定弦相同;音域扩展到二、三把位,可以自由换把,发展了滑指、走指、擞音等技法。为了改善“沙音”他将琴筒夹于两腿间拉奏,因为两腿可以自如地控制音量、音色的变化,使得高胡风格华美流丽,音色明亮清脆③。这种新型二胡也称为粤胡、高胡,1926年后广泛流行④。

一、20世纪上半叶的高胡

20世纪初期,中国社会各方面都受到西方文化的影响,尤其是受“五四”新文化运动影响,音乐界也受到影响,中国民族器乐探索大乐队模式也发生在这一时期,自1919年由“大同乐会”的发轫,至今整整一百年的历史。笔者曾于2019年上海大同乐会成立100周年之际,召集了30多名大同乐会会员后人、学生,大同乐会理论研究专家等,在上海音乐学院举办了一次“百年大同”的纪念研讨会。会议筹备期间,笔者走访了多名大同乐会成员的后人、传人。听着他们的故事,翻开尘封的“故纸堆”,拂去厚厚的尘土,在大量先人泛黄的照片、文件、手稿、信件资料及乐器实物中,感受到那时迈出历史第一步的艰辛与不易,真是“筚路蓝缕、开启山林”⑤。

彼时,郑觐文创制的国民大乐队有编制32人,初具中国管弦乐队规模。根据1933年大同乐会在明星大戏院排练的照片⑥显示,乐队中的拉弦乐器有7人,左至右分别为:二胡、弓胡、二胡、幢琴、二胡、弓胡、二胡。就这7件拉弦乐器的具体名称,大同乐会理论研究专家陈正生⑦作了考订与评介,传统乐器研究资深学者沈正国⑧认为还有必要对大同乐会成员所持拉弦乐器做进一步的研究和确认。他认为第二排的拉弦乐器自左至右分别是:二弦、弓胡、南胡、幢琴、南胡、弓胡、板胡。可以肯定,1933年录制送往芝加哥的国民大乐队中没有吕文成式的高胡。即在其改良、创制的160余件乐器中,有琴杆为木质的高胡记载⑨,而此高胡非吕文氏创制的高胡。

资料显示⑩,在1935年成立的前中央广播电台音乐组国乐队中已出现高胡的记录,该乐队1942年编制记录如下:

高胡(2)、二胡(I-4 II-4)、中胡(2)、大胡(2)、低胡(2)、秦琴(1)、钢丝筝(1)、琵琶(2)、阮(1)、扬琴(1)、大三弦(1)、喉管(1)、笙(1)、新笛(2)、曲笛(2)、箪巢(1)、唢呐(1)、打击乐2人。

自此以后,高胡频频出现在各乐团编制名单中。如1943年上海卫仲乐、金祖礼先生创办的中国管弦乐团中有高胡(1)、二胡(4);1944年左右苏州项蕴石、姜守良(江苏黄棣乡村师范教师)、陆修棠先生创办的湖平国乐社有高胡(3-4)、二胡(10左右);1952年沈阳市文工团国乐队的《东北风》编制有高胡(5)、中胡(5)等。然而,此时期出现的“高胡”与吕氏所创“高胡”是否是同一种乐器,笔者不敢妄下定论。如上述大同乐会郑觐文在1926~1931年期间改良主制的163件乐器中有高胡的记载:“‘高胡’为流行于上海东乡道教音乐以及19世纪末的广州丝竹乐中的‘胡琴’”⑪,与“吕氏高胡”显然无关,吕氏所创“高胡”初称“粤胡”或“二胡”, “至50年代初,我国各地民族乐队(团)普遍吸收吕氏二胡用于弓弦乐高音声部,才有高胡的名称”⑫。而至今,在广东各地,至今仍然沿用二胡、广东二胡的说法⑬。

可以确定,在1953年中央广播民族乐团乐队以及1952年上海民族乐团编制中的高胡,也称“粤胡”,是吕氏所创,亦是今日民族管弦乐队拉弦组的常规编制乐器。

二、20世纪下半叶以来的高胡改良历程

中国传统乐器多由天然材质制作而成。如天然竹材制作竹笛、京胡(琴杆、琴筒),蟒蛇皮、唢呐哨片、蚕丝弦、笛膜等重要的乐器部件。天然材质的唯一性特点决定了几乎每一件中国乐器都有自己的“个性”。在传统民间乐队小组合中,每件乐器都“个性”十足,但因每种乐器只有一件(见下表)⑭,各种不同个性的乐器组合在一起,各自性格特点既可以充分彰显,又可以在不同种类的乐器特点上形成互补。

当极具个性的乐器面临多件齐奏乃至扩大到多个不同种类乐器一起合奏时,其个性上的“特点”在寻求共性的过程中便成为了“缺点”。如何去其“个性"找寻"共性”,达到音色和谐、统一是乐器进入乐队的首要任务。西方管弦乐队通过工业化走过这段历程,中国民族乐器想要朝大乐队方向发展,亦如是。

1.“平腿式”扁八角高胡

高胡在创立之初就以定弦及音色优势奠定了其在乐队中弦乐声部的高音位置,然而,其将琴筒夹于双膝间的“夹腿式”高胡的特殊演奏姿势从外观上与二胡、中胡不统一,视觉上极不协调。如若与二胡统一为置于左腿靠近腹部的“平腿式”演奏又会出现共鸣缺失。为了解决这个问题,1974年,由满瑞兴、王国潼、周耀锟合作改良了扁八角高胡。在琴筒皮面琴马下方安置了音罩(见图1),罩内琴马设有呢子垫,同时在琴筒后口下方约三分之一处安装了木质较软的挡板。另外,琴筒内安装小竹15)筒,以使发音更明亮(见图2)⑮。

“平腿式”扁八角高胡在吕文成创制高胡的基础上,通过对琴马、琴筒等部件的设置和改良,在统一乐队中高胡演奏姿势与其他拉弦乐器一致的同时,部分程度上改善了高胡的音色和音量,为高胡在乐队拉弦乐的位置奠定了基础。

2.板高胡

板高胡,顾名思义,以板为"音膜"共振体的胡琴。2002年,由西安音乐学院翟志荣研制的系列秦胡,将高胡、二胡、中胡等拉弦乐器由皮面改为板面,高胡音量增大,音色统一,音质纯净,也受到关注且获得了“国家科学技术进步二等奖(2008)”。这样的改良,在笔者看来,已经不是改良乐器,而是“创制”了另一类乐器。

音色是辨识乐器的核心要素。秦胡系列之板高胡震动体从皮面改为板面,从本质上改变了乐器的音色,其音色应与板胡更为接近,也许称之为秦胡更合适。这或许是板高胡并未被民族管弦乐队广泛采用的原因之一。

3.KHKCO1型环保高胡

2005年,我国香港中乐团阮仕春研制的环保KHKCO1高胡将蛇皮改为人工PET聚酯薄膜材质,在保留传统粤胡基本音色的同时,人工皮质的音量增加、上下把位音量平衡、音区扩展、音质纯净度有了很大提高,音色统一性强也易于控制,且人工皮受温湿度变化的影响小,其在环境适应性、稳定性及耐用性上都优于天然材质的蛇皮。环保KHKC01高胡在乐队实践中取得了成功,也获得香港环境保护运动委员会环保卓越计划(良好级别)产品环保实践标志。遗憾的是,阮仕春制环保KHKCO1高胡价格高昂,非一般乐团及演奏者所能承受,目前,也仅限在极小的范围内使用。但也有专业圈人士反映,失去了蟒皮音膜所带来的音乐灵动性的一面。

三、苏州民族管弦乐团的高胡优化

苏州民族管弦乐团作为国内最年轻、最具活力的民族管弦乐团,成立五年来,秉承着“丝竹江南、丝竹交响”的艺术定位,在践行中国民族音乐文化、江南音乐文化的创新性发展与创造性转化的同时,坚持“丝竹江南"的地域特色,注重“丝竹交响"的国际表达,积极探索中国民族音乐、江南音乐的现代化、交响化、国际化创新之路。

中国大型民族管弦乐队由于效仿西洋管弦乐队的编制模式建制,在声部系列化探索过程中,首先面临的是拉弦组问题:高胡承担了小提琴的高音声部作用。20世纪末,作曲家刘文金先生在《人民音乐》发起的长达六余年的"民族器乐的创作与发展"讨论中曾经说过: “拉弦乐的真正优势在中音区、次高音区和低音区,而在高音和极高音区是相当薄弱的”⑯。既要承担拉弦组的高音区功能,乐器上恰恰又是“相当薄弱”的,那么改革、探索,势在必行。

正如上述第二部分列举的20世纪下半叶的高胡改良案例,这仅仅是笔者列举的三例典型的高胡改革案例,事实上远不止这三例。据《华乐大典·高胡(文论篇)》《高胡制改研发大事记》载,自20世纪20年代中期由上海粤籍音乐家司徒梦岩和吕文成共同创制“高胡/粤胡”以来,高胡改革至2005年共有13次改革的记录,不同时期的不同改革者围绕高胡的演奏方式、制作材料、音量、音色等问题展开探索和调整。如何改善高胡的高音区薄弱问题,可以说,近百年来一直在探索中。

为了了解高胡乐器形制的百年史,笔者整理了包括早期二胡在内的6把各个历史时期不同高胡的常用参数(见表2):20世纪20年代华彦钧竹制丝弦二胡、青岛迷胡胡琴文化馆收藏的一把60年代初的高胡、70年代满瑞兴、王国潼等合作研制的制高胡、上海地区现常用的高胡、无锡产喇叭筒高胡和苏州民族管弦乐团与苏州民族乐器一厂合作改良的高胡。通过对比,可以看到,高胡自诞生以来各个重要历史节点中的形制样态变化中,前小后大的喇叭筒式琴筒形状有利于音量的扩大,几十年来在高胡改革形制中接受度较高,而扁八角的形状在擦弦点与琴马之间的距离上小于圆筒,有利于高把位音区的音色。

苏州民族管弦乐团自2017年成立,对于高胡的改良探索已取得了可喜的成绩。目前,这款优化高胡由苏州民族管弦乐团与苏州民族乐器一厂有限公司合作研发的“一种新型高胡琴筒”已经于2020年4月获得国家专利(专利号:ZL 201921244510.8),并在苏州民族管弦乐团以及江南地区的各民族乐团中推广开来。这款改良高胡以上述满瑞兴、王国潼等改良“平托板式”高胡为基础,进行了各部件尺寸、材质的改良和优化。

在琴筒形状上,苏州民族管弦乐团优化的高胡采取了前扁八角筒慢慢过渡到后端扁圆筒的形制。从以上数据可以看出,琴筒前端的八角筒并非正八角形状,而是偏扁的八角形,这种形状缩短了琴弓擦弦点至琴马之间的距离,使高音区的音色得到了有效的改善。

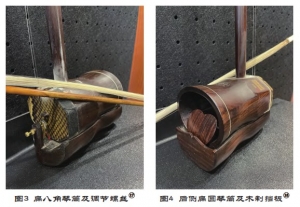

设置按压琴弦调节螺丝(见图3)。琴马下方至琴筒底端琴弦处设有一软垫的金属按压板,通过外侧螺丝钮调节按压板的松紧,以控制按压琴弦力度,模拟传统高胡用双膝夹持的方式,这样既能达到传统高胡双膝按压控制音色的效果,又能从演奏姿势上解放双腿,与其他拉弦乐器统一演奏姿势。

琴筒后端扁圆形出音筒设一硬木制心型挡板(见图4),且向琴筒内侧倾斜,这一部件在增强了声音的反射效果、有效增加音量的同时,也使声音聚拢在琴筒内,不会完全扩散出去。如此以来,胡琴类乐器中下把位常见的声音衰竭现象得到有效改善,中下把位在音色上更加醇厚、明亮。以当前苏州民族管弦乐团高胡声部为例,十把高胡音量在整个乐队中已经基本可以满足乐队需要,有时甚至要稍微控制一下音量。这款改革高胡整体在音色上细腻,情感表达较以往高胡更加丰富。

扁八角形状高胡较圆筒高胡的优势还在于演奏习惯上。扁八角的琴筒形状使琴弓较圆筒上更容易挂住⑲。就苏州民族管弦乐团高胡优化前后形制带来的演奏手感差异,笔者采访了现乐团首席孙瑶琦女士,她说: “改革的扁八角高胡与二胡的整体演奏状态比较接近,左手手感区别不太大;右手在运弓上,要有一个从二胡六角筒到高胡扁八角筒的运弓角度的细微调节过程,二胡演奏者可以通过短暂的过渡期很快适应这种改革高胡的演奏”⑳。确实,由于国内专业艺术院校,仅中央音乐学院和星海音乐学院设置高胡演奏专业外,其他专业院校并无专业高胡教学。这也就意味着,国内大量民族乐团中的高胡声部演奏员需要从二胡专业学习者中转习高胡,这一现象也为此款优化高胡迅速推广扫清了演奏技术障碍。

四、结语

《中国大百科全书·音乐 舞蹈》:乐器,作为音乐艺术的工具,乐器具有与其他产品不同的特性。乐器的演变和发展,不能超出艺术实践特定的范畴,不能像其他产品那样随着科学技术的进步而日新月异。这并非说乐器是不变的,只是它的演变过程往往间以相当长的相对稳定期。这是由于掌握和发展某种乐器的演奏技巧以及积累起丰富的该乐器演奏的曲目,都须有较长的时间。㉑

乐器是音乐文化的重要载体,历史上,各民族、各种类的乐器演化作为一种文化现象,其过程是漫长的“渐变”,而非短时间内的“革新”可以完成。这也是本文标题弃“改革”用“改良”“优化”之意。

中国为发展大乐队而进行的“乐器改革”已经走了近七十年,高胡改良自20世纪20年代初创制至今已有百年。不同时代改革高胡都试图解决高胡音量、下把位音色、环保等问题。苏州民族管弦乐团近年对高胡的改良工作,吸收借鉴了以往改良高胡的宝贵经验,将琴筒形制改为前扁八角、后扁圆筒的形制,缩短擦弦点与琴马之间的距离,改善了下把位手感,有效解决了高音区音色统一问题。在琴马下方设置金属按压板,通过外侧可调节按压板松紧螺丝钮来控制按压琴弦力度,模拟传统高胡用双膝夹持的方式,既达到传统高胡音色效果,又解放双腿,解决了高胡与其他拉弦乐器演奏姿势统一问题。琴筒后端木制挡板由原有垂直半圆型改为向内倾斜的心型,软木材质改为硬木材质,更有效增强声音在琴筒内的反射,在满足乐队中高胡音量问题的同时,也适应了当下民族管弦乐新作品中大量使用高把位音区的现状,使高胡声部在乐队中越趋完善。这一优化成果为中国民族管弦乐队发展做出了积极而重要的贡献。

注释:

①《中国音乐词典》“高胡”词条,人民音乐出版社,2016年,第230页。

②余其伟:《高胡的创作及其他》,载《乐器》,2000年第2期。

③冯光钰: 《20世纪的中国二胡艺术》,载《黄钟》1998年第1期。

④《高胡制改研发大事记》,载中国民族管弦乐学会编《华乐大典凶高胡(文论篇)》,上海音乐出版社,2021年,第265页。

⑤乔建中: 《百年创业世纪功德》,载于庆新编《华乐世纪行》,上海音乐学院出版社,2017年,第4页。

⑥陈正生:《大同乐会纪录片》,载《音乐爱好者》,1995年第1期。

⑦陈正生:《郑觐文集》,重庆出版社,2018年,扉页6。

⑧笔者根据对沈正国的微信对话记录整理,2022年10月31日。

⑨陈正生、沈正国:《大同乐会郑觐文主制乐器评介》,凤凰出版社,2011年,第3页。

⑩孙克仁、林有仁、应有勤、夏飞云: 《我国民族管弦乐队结构体制的形成和沿革》,载《中央音乐学院学报》,1982年第1期。

⑪陈正生、沈正国:《大同乐会郑觐文主制乐器评介》,凤凰出版社,2011年,第3页。

⑫黎田:《粤乐与粤胡》,载中国民族管弦乐学会编《华乐大典凶高胡卷(文论篇)》,上海音乐出版社,2021年,第6页。

⑬笔者根据对星海音乐学院副教授吴迪的微信采访记录整理,2022年10月31日。

⑭伍国栋: 《江南丝竹乐队编制的历史继承与创新拓展》,载《南京艺术学院学报》,2006年第4期。

⑮王国潼: 《改革扁八角高胡之理念与型制规格》,载中国民族管弦乐学会编《华乐大典·高胡(文论篇)》,上海音乐出版社,2021年,第239页。

⑯刘文金:载《民族管弦乐交响性的实验》,《人民音乐》1997年第5期。

⑰⑱孙瑶琦供图。

⑲笔者根据对苏州民族管弦乐团艺术指导、二胡演奏家朱昌耀的采访笔记整理,2022年9月18日,苏州。

⑳笔者根据对苏州民族管弦乐团首席孙瑶琦的微信采访笔记整理,2022年11月3日。

㉑中国大百科全书编辑部编:《中国大百科全书·音乐舞蹈》,中国大百科全书出版社,1992年,第836页。