(接上期)

倡导“乐友”思想

摒弃“同行相斥”

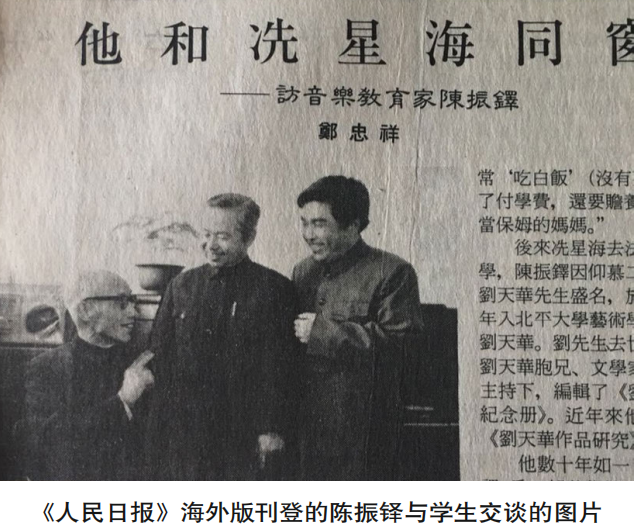

跟随陈振铎学习过的人都不会忘记,他在教学过程中从不以老师自居,所有来学琴的学生他都以“乐友”相称。陈振铎先生平日与学生书信往来,也均以乐友相称。在他眼里,普天下二胡人都应该是一种“乐友”的关系,师生在这种在轻松愉悦的氛围里探索二胡的奥秘、学习二胡的技艺,实为和谐快意之事。

陈振铎可谓是倡导“乐友”思想的第一人。1928年,刘天华在他主办的《音乐杂志》第四期提出的“国乐改进社”的计划中就说到:“我们应该打消门户之见,大家合力工作, 以救此国乐残生。”

陈振铎的“乐友”思想,是一种人人平等的教育思想,“乐友”思想无疑是建立在刘天华提倡的“打消门户之见,大家合力工作”的基础之上的,也是他对刘天华提倡的“平民乐艺思想”的继承、发展和创新。陈振铎在《刘天华的艺术和贡献》一书中曾提到: “我们应该真正做到:把人才的选拔工作做好, 把文人相轻、同行相斥的陋习彻底清除。着力地提倡相互支持,他相互促进,共同进步。”正是缘于这种理念,陈振铎对天下二胡人一视同仁,在“乐友”思想的指导下,努力将刘天华开创的二胡事业做大做强。

"乐友"思想突破了几千年来封建社会的"师道尊严”。 “乐友”的称谓,缩小了教师与学生之间的距离,在表演专业的教学中,树立了一种全新的教育理念,凸显了陈振铎的人文情怀和艺术学养。

完成天华先生夙愿

献身音教硕果累累

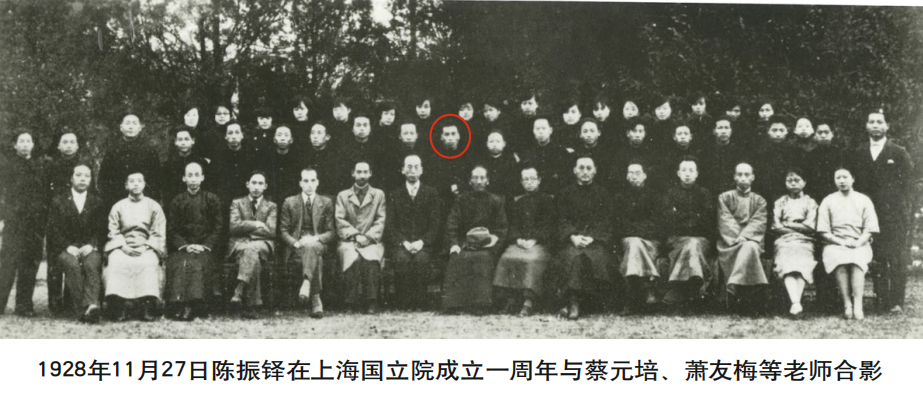

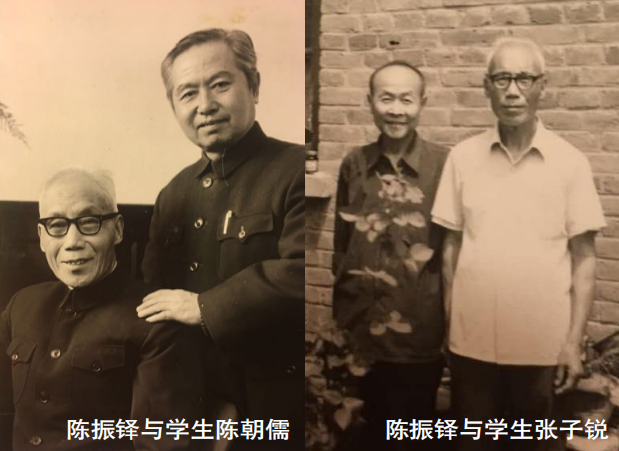

中国第一所音乐学院成立于1927年,是由萧友梅等人创建。该学院成立一年之后,陈振铎进入上海国立音乐院师从萧友梅学习作曲。1928年,刘天华在北平呼吁成立国立北平音乐学院,并提出在音乐学院成立国乐系。1929年,陈振铎离沪进入北大艺术学院师从刘天华先生。之后陈振铎经刘天华推荐,在北大音乐专科(原音乐传习所)任教,后去河北省立女子师范学院任教。1939年,陈振铎参与了重庆青木关国立音乐院的创建工作,1940年,国立音乐院在在重庆青木关成立,陈振铎主持成立了国乐组并担任二胡教授,培养了胡继英、张锐、陈朝儒、杨其铮、陆修棠等学生,日后他们都成为了著名的演奏家、教育家。

1946年10月,国立音乐院从青木关迁往南京古林寺,1950年4月,陈振铎跟随南京国立音乐院的师生乘坐卡车风尘仆仆迁往位于天津的中央音乐学院,参与了中央音乐学院的筹建工作,并担任民乐组(民乐系前身)组长。1956年,陈振锋参与完成了新中国诞生后中央音乐学院第一个民乐系的创建工作,刘天华先生“在音乐学院成立国乐系”的计划提出28年之后,在他的学生陈振锋等人的努力下最终得以实现。

作为中国现当代民族音乐的奠基人之一,陈振铎为20世纪专业民乐教学系科的建立做出了杰出的贡献。

1961年,陈振铎从中央音乐学院调到中央民族学院艺术系(现中央民族大学音乐学院),担任民乐教研室主任。

陈振铎从教60余年,在不同年代、不同时期先后培养了一大批二胡演奏家和音乐教育家,他们是:胡季英、裴依云、刘诗莲、杨其铮、陆修棠、朱郁之、方炳云、尹褴、张锐、陈朝儒、洛辛、严良堃、彭修文、刘北茂、瞿安华、郭承新、张子锐、黎英海、王国潼、刘诗昆、刘文金、吕绍恩、聂靖宇、王振先、居文郁、毛中明、卢俊德、王克达、李大中、舒昭、杨光熊、贾路红、赵婧等人。

特别是在中央民族大学音乐学院执教期间,他培养了一批少数民族二胡学生如普成贵(彝族)、陈立身(壮族)、宋友权(藏族)等。这些演奏家、教育家又培养出无数的二胡人才。刘天华先生点燃的二胡音乐的火种经过陈振铎和他的学生薪火相传,早已燃遍神州大地。

建言献策高瞻远瞩

一心助力民乐发展

1945年7月,陈振铎在重庆青木关出版了《怎样习奏二胡》一书“引言”部分说: “二胡本是平凡的乐器,其能在现在乐坛上露出锋芒,引起了人们的注意,乃自国立北平大学艺术学院已故教授刘天华从师改革以后开始的。天华先生不仅把二胡的本身改进了,奏法改进了,而且还自行编制曲谱,与负有盛誉的其他各种乐器并驾齐驱,这是中国乐坛上一件历史性的贡献。”陈振铎深知,如果没有刘天华为后人留下的二胡独奏曲十首、练习曲四十七首,二胡永远只是流浪在民间的乐器。但随着时代的进步,二胡若想在刘天华拓展的艺术天空向更高层次挺进,必须有与时代相匹配的乃至超越时代的二胡作品问世。

当年陈振铎在中央音乐学院民乐系任教时,深感民族音乐创作人才稀缺、作品贵乏,从而制约了民族音乐的发展速度,于是他便跟吕骥、刘恒之等领导建议,从民乐系抽调一些学习二胡的学生学习作曲。建议得到批准后,一些陈振铎身边的学生如刘文金、吕绍恩等七位学生转学作曲专业,最终他们学有所成。刘文金先后创作了《豫北叙事曲》 《三门峡随想》等诸多二胡作品,吕绍恩也创作出琵琶协奏曲《狼牙山五壮士》等作品。陈振铎称, 《三门峡畅想曲》是新时代的创新之作。陈振铎高屋建瓴的教育思想和前瞻性的眼光,对民族音乐事业的发展无疑起到了推波助澜的作用。

淡泊名利与世无争

举贤荐能胸怀坦荡

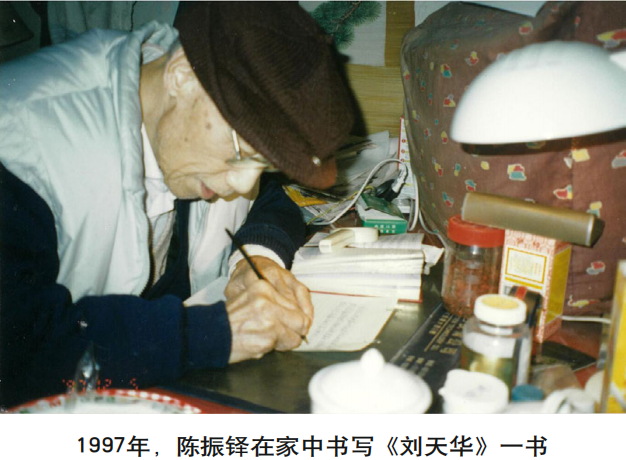

陈振铎除了传授天华先生的作品外,还先后编撰了《刘天华作品研究》 《刘天华先生纪念册》等文集,尤其是《刘天华的创作和贡献》一书,是一本解读刘天华先生艺术人生和诠释天华作品的权威宝典,为后人研究刘天华提供了真实的佐证。陈振铎还保存着许多刘天华编订的乐谱,如《丝竹谱》 《胡琴谱》等原稿以及在《刘天华先生纪念册》中能看到的《南胡说略》手稿和《二胡演奏法》手稿,这些珍贵的史料与那一组从1919至1999年陪伴陈振铎80年且见证了中国民族音乐崛起、腾飞的胡琴一样,具有极高的文物价值。据西南大学“重庆中国抗战大后方研究中心”学者汤斯惟介绍,陈振铎的二胡专著《怎样习奏二胡》,经她研究,居然有十个以上的版本, “足以说明陈先生与时俱进,几十年来一直在不断补充和完善这本教材,他的治学精神令人钦佩。”

陈振铎生前担任过中国音协二胡学会名誉会长、中国民族管弦乐学会名誉顾问。他曾先后担任过中央音乐学院学位评定委员会委员、中央民族大学学术委员会委员、国务院学术评定委员会委员等职。

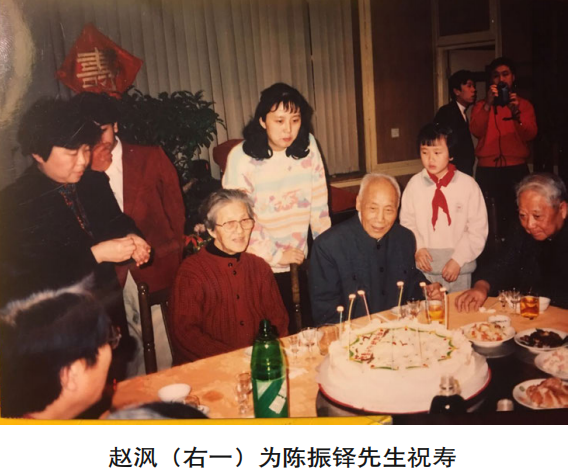

陈振铎故居客厅的西墙上,陈先生慈祥微笑的照片非常醒目,仿佛先生笑迎着每一位来访的客人。当年陈振铎的家门庭若市,前来拜访他的同道、乐友络绎不绝,很多知名的演奏家都是他家里的座上宾。每年正月十五,陈朝儒和二胡学会的许多同仁都会登门看望陈先生,宾主互致问候,谈音聊乐畅所欲言,其乐融融好不热闹。

一生经历了不同时代的风云变幻,裹夹于跌岩起伏的命运之中的陈振铎,用豁达宽容的心态看待一切事物。他淡泊名利,与世无争;饱读诗书,气韵华滋。在名家荟萃、学术氛围浓郁的民族大学工作的几十年里,陈振铎青少年时期就已被传统文化浸润的精神世界,在这片人文环境深厚的土壤里得到了更多的补给、滋润和升华。因此,诸多二胡人从陈振锋先生身上,能感受到他儒雅的气度与脱俗的品格。

作为国务院学术评定委员会委员,作为在重庆青木关、南京国立音乐院任职期间就被评定为资深专家、教授的陈振锋先生,他对新中国后成长起来的年轻的演奏员总是给予鼓励和扶持。只要符合条件,陈振铎总是热情举荐。陈耀星FD在职称评定时,曾得到陈朝儒、钱方平的大力举荐,陈振铎的举荐批语亦起到了关键的作用。陈振铎还为刘明源、刘德海、安如励、田保安、王国潼等胡琴演奏家写过举荐评语,使得他们先后顺利晋升高级职称;他还举荐陈朝儒担任中央民族乐团首席二胡独奏演员、举荐王国潼出任中央音乐学院民乐系主任。无论是对刘天华先生及其亲眷还是对朋友、学生,陈振锋先生都充满真挚的感情,不虚伪不做作。助人为乐的本性、仁慈大爱的胸怀,充分体现了陈振铎先生的思想境界和人格魅力。

重视美学美育

常怀感恩之心

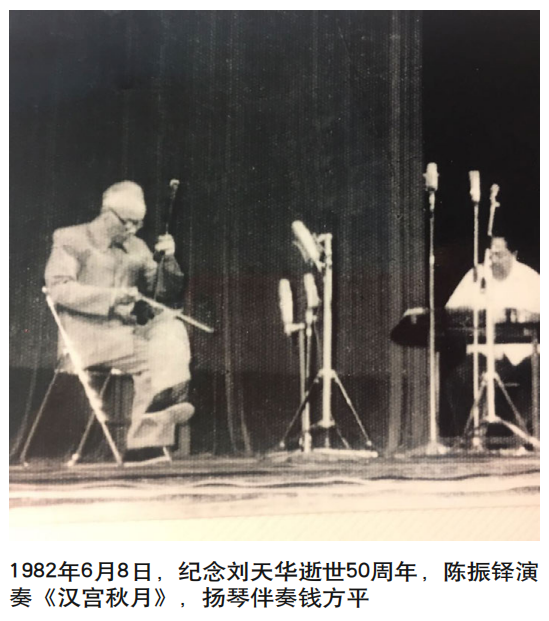

陈振锋先生将刘天华中西融汇的学术思想始终贯穿在一生的教学中,一生研究并践行北大校长蔡元培先生倡导的美学美育的教育理念,认为美学美育对一个人心灵滋养尤为重要。唯有德高,才能艺精。陈振铎时常对学生说:“刘天华他不止音乐美,而且他的心灵更美。在教学方面,每当学生对乐曲拉奏有了表现之时,他总是说拉的好,比他想象的还要好,他希望学生超过自己。”陈振铎的演奏风格深受刘天华的影响,非常接近刘天华的演奏风格。他的演奏发音饱满有力,音色明亮清丽,因而深得老师刘天华的赏识,刘天华称陈振铎是他最好的学生。在刘天华逝世五周年、十周年、二十周年纪念音乐会上,陈振铎都会以演奏员的身份登台演奏先生亲传的曲目,以表达自己对天华先生深深的怀念之情。

在陈振铎后人为其拍摄的照片中,有一张他在刘天华墓前的黑白照片。那是1978年某月的一天,刚从干校归来的陈振铎让儿子陪他登上香山,他要为刘天华先生扫墓。抚摸着碎裂的墓碑上被风雨侵蚀的字迹,陈振铎的悲伤与感慨写在脸上……

1982年6月8日,年近八旬的陈振铎携琴上台演奏。在刘天华逝世50周年纪念日,他用深情的琴声诉说着对老师的思念之情。

天华夫人殷尚真在世时,陈振铎会不时去探望师母。所有这一切,无不体现了陈振锋尊敬师长、心怀感恩的美德。而这种美德,也传给了他的学生。在陈振铎先生临终之时,他晚年的学生杨光雄亲自为他擦身穿衣。后来杨光雄还经常抽时间探望师母。精神的传承也许比一种技能的传承更有力量,更持久也更能打动人心。

1999年11月1日,陈振铎的学生陈立身在北大举办音乐会,隔日他向陈振铎先生汇报在家乡创办“刘天华音乐传习所”的情况。陈振铎对他说:一定要办好刘天华音乐传习所,要从娃娃抓起。1999年11月8号,陈振铎先生因病去世,时年95岁。“一定要办好刘天华音乐传习所”竟成了陈振铎先生留给学生最后的话。陈振铎先生临终前想的是如何传承发展刘天华开创的二胡艺术事业,使之能够接火传薪,生生不熄。

追悼会上,时任国家主席江泽民等领导也为陈振铎敬献了花圈。

后记

早在上世纪三十年代,陈振铎在《释南胡》一文中就说道:“南胡在和乐队中又列为最主要之乐器,其在乐队中之地位,犹如西乐队中之小提琴。若其本身无此价值焉能到此地步。”八十多年前,陈振铎先生就对二胡的价值充满了自信。陈振铎先生亲历了现当代中国民族音乐发展的全过程,也见证了刘天华一生追求的“雅乐复兴此亦中华文物之邦所应有的盛世”和“改进国乐以期与世界音乐并驾齐驱”的理想,在诸多二胡“乐友”和作曲家的共同努力下早已成为现实,二胡这一代表中国风格的天籁之音,业已传遍中华大地,并在世界回荡……

原东方歌舞团著名歌唱家远征说: “陈振铎先生是一个不可复制的跨时代的人物。”

西南大学"重庆中国抗战大后方研究中心”的博士后汤斯惟评价:“陈振铎先生的一生是不平凡的一生,他鞠躬尽瘁,为中国的民族事业做出了巨大的贡献,可以说没有陈先生的努力,我国的民族音乐事业不会有今天的成就。陈先生用他的一生,诠释了他对音乐的痴迷、对师长的尊敬、对朋友的帮助、对家人的呵护、对学生的关爱、对晚辈的提携,令后辈敬仰。

在陈振铎先生诞辰115周年、去世20周年的日子里,撰写此文,以示纪念。

(全文完)