“南胡圣手”笔耕不辍 推出首部二胡著作

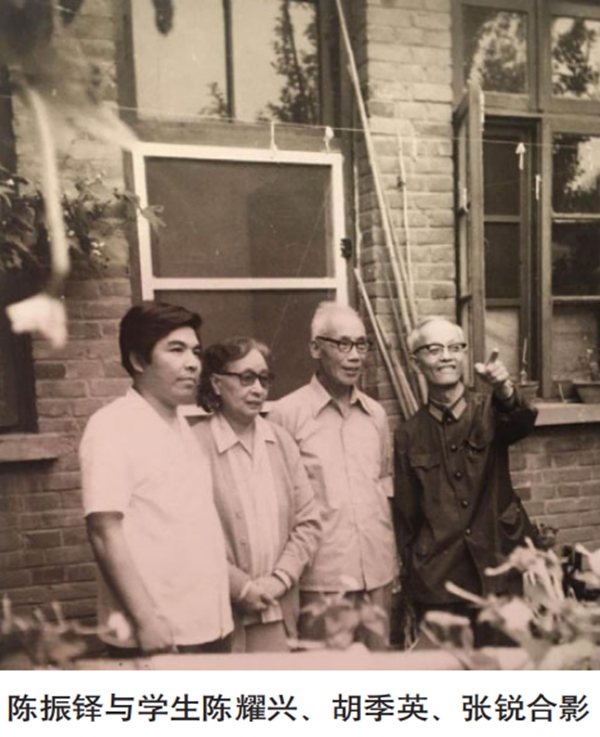

1931年,是陈振铎即将从北平大学艺术学院毕业的前一年,经刘天华先生推荐,到北大音乐专科(原音乐传习所)教授二胡。至此之后的几十年里,他走上了一条刘天华先生为其引导的民族音乐教育的道路,为弘扬二胡艺术而付出了毕生的精力。

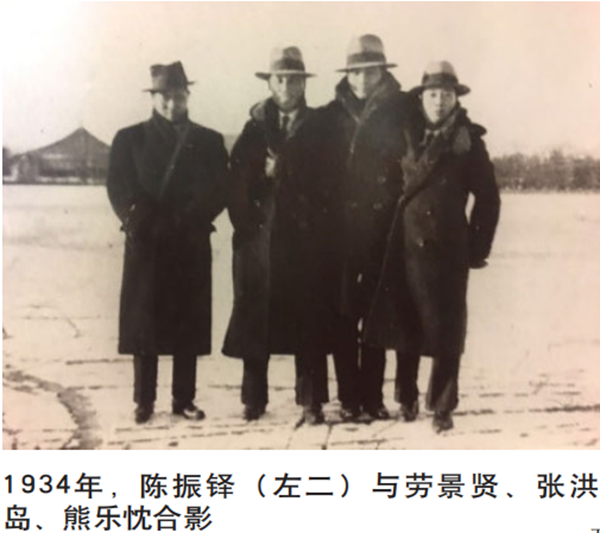

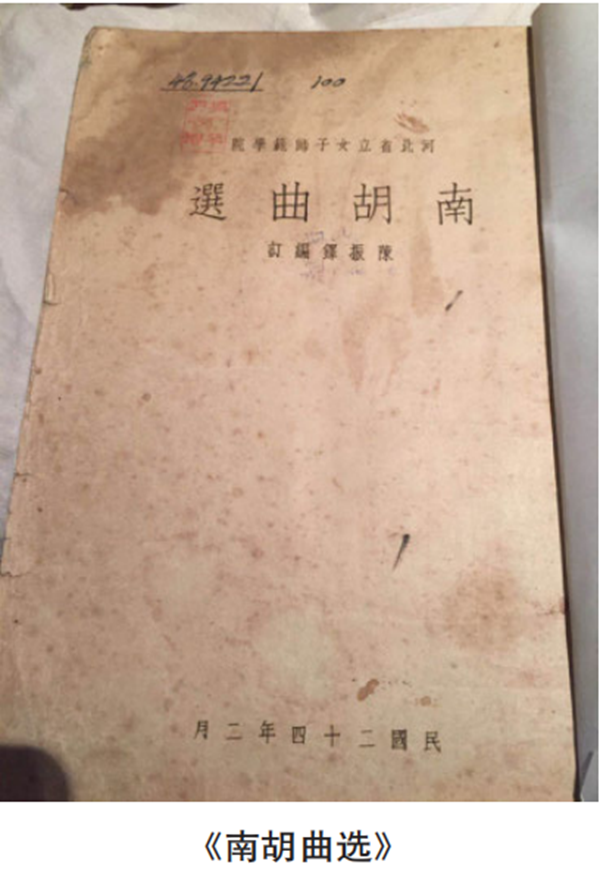

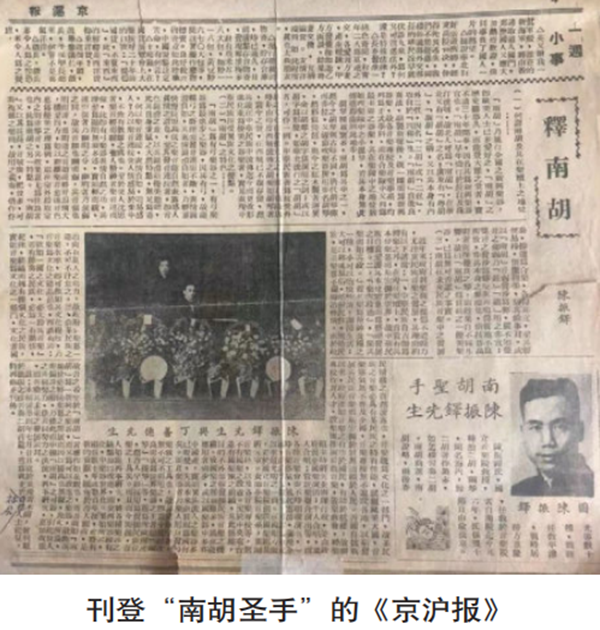

从北平大学艺术学院毕业后,陈振铎于1933年8月~1937年7月,受聘于河北省立女子师范学院(即河北师范大学前身)担任音乐系教师,当时的音乐系聚集了李恩科、丁善德、张洪岛、陈德义、劳景贤、熊乐忱等一批陈振铎在上海国立音乐学院学习的老同学。在该校任教期间,勤于思考、善于写作的陈振锋先生利用学院期刊发表许多与教学内容相关的研究文章。1934年,陈振铎在《女师学院期刊》第二卷第二期上发表《南胡独奏谱》和《洞箫联系》两篇文章。1935年,他在《女师学院期刊》第三卷第一、二期上分别发表《南胡曲选符号说略》和他编订的《南胡曲选》。《南胡曲选》也是中国第一部二胡专著,它的出版意义重大,为宣传二胡、推动二胡的普及发展起到了积极的作用。陈振铎在教学的同时也醉心创作,他的代表作《雨后春光》 《花开满园》就是他那时完成的。陈振铎除了二胡独奏外,也尝试着用二胡与其他乐器重奏表演。一次音乐会上,陈振铎和琵琶教授丁善德表演了二胡、琵琶二重奏,这一组合形式,可谓民族乐器二重奏极有意义的尝试,深受观众的欢迎。我们见到了一张发黄的《京沪报》,上面一版刊登着陈振锋和琵琶演奏家丁善德二胡、琵琶二重奏演出剧照。除了演出剧照,还有一幅陈振铎个照,一行“南胡圣手陈振铎”的大字格外醒目。报纸还刊登着陈振锋的一篇《释南胡》的文章,陈振铎在这文中介绍了何为南胡、南胡的发展历史、各地不同的称谓以及它在民乐队中的重要地位等内容。从行文的遣词造句中,能窥见陈先生严谨的治学态度和深厚的古典文学功底。

陈振锋先生具有多方面的艺术修养。少年时代便能熟读和背诵《古文观止》,古典文学的修养滋润着他的心田。他早年曾学习美术,因此在谈论乐器时,自然与绘画联系到一起。当年有人说中国没有和声乐器,陈振铎反驳道: “至于论及中乐曲体旋律上都是单音进行,没有和声相配,岂知和声一道,中国早已发明了,如‘笙’系为和声乐器,不过后人没有继续研究,结果还是停留在古代以前的形状罢了!其实乐的有无和声,仅不过是所取材料的色彩浓淡问题,不是音乐本身上有无毛病的好坏问题。比如作画,用笔细腻,渲染工致的浓厚色彩油画固然可以绝妙,但是着笔高简、遗貌取神的寥寥三两笔淡墨水画,也未尝不可以绝妙。

创新二胡演奏技法 作曲演奏双管齐下

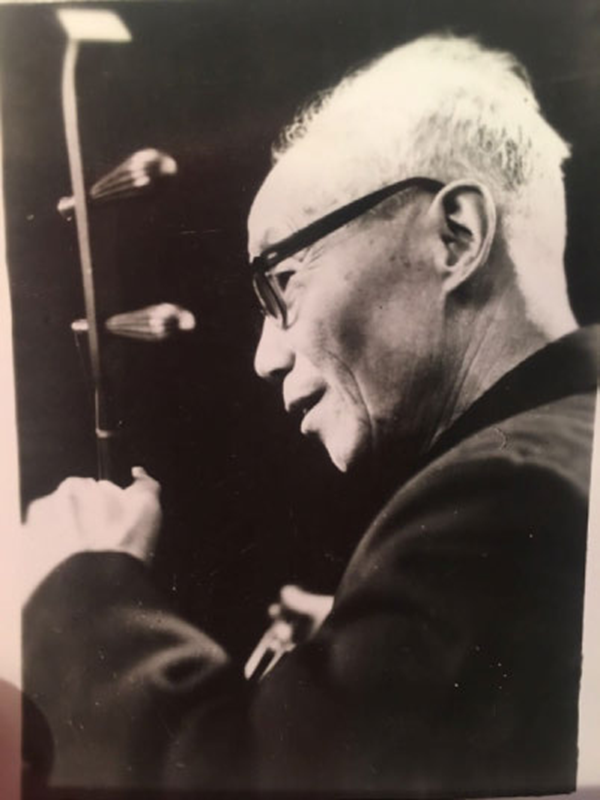

陈振锋先生从20年代末投身民族乐坛直至去世,近七十年来成绩卓著。陈振铎先生从献身于音乐艺术事业之日起,就视演奏为音乐功能的重要载体。从上世纪30年代起,他就参加二胡演奏活动。他的演奏声音洪亮,弓法严谨,深得天华先生演奏之精髓。古曲《汉官秋月》 《满江红》都是陈振铎从师刘天华学习之后才流传于世的。

在演奏作品《银光》 (后更名红光)中,陈振铎首创并运用了二胡内外弦快速换弦、快弓演奏技法,在《雨后春光》演奏中,陈振铎先生为了更好的表现和演绎作品的内涵,运用了颤弓加打音的演奏技巧。新中国成立以后,陈振铎先生又以畅想曲的手法及二胡演奏中“闪音”等多种新技法,创作并演奏了《歌颂十三陵水库》,讴歌了新一代建设者,进一步开拓了二胡艺术表现的新领域。

据陈振铎晚年的学生杨光熊回忆:陈先生当初曾用一目马尾拉琴弦且马尾不断,还能拉奏出完美的音色,这种功力十分了得。陈先生就是用这种特殊的运弓方法告诫学生,运弓要掌握科学的方法,要巧用气,不可傻用力。

所有这些都足以说明,陈振铎作为作曲家和演奏家,他也在不断补充和完善二胡的演奏技术,以其丰富多变的演奏技巧,完美阐释音乐作品的内涵,为二胡艺术的普及和发展注入新的生机与活力。

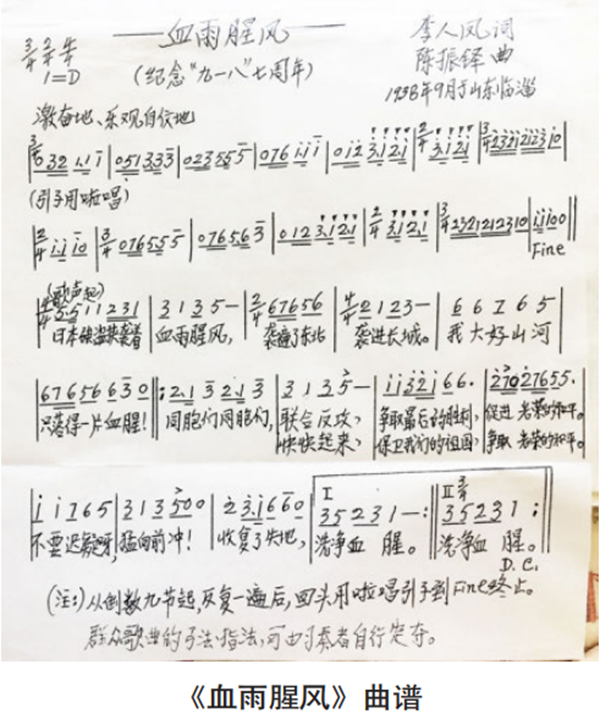

陈振锋先生重视乐曲创作,创作思维活跃,题材广泛,能紧密反映时代气息。祖国的山川风貌和田园风光都能体现在他的创作中。他把中国古典文学中的诗情与国画丹青里的画意融进自己的作品中如:《山村初晓》《芭蕉夜雨》《田园春色》《种棉花》《一叶知秋》《鸟雀呼晴》《明月流溪》《弓桥泛月》《雨后春光》《花开满园》《红光》《嘉陵江泛舟曲》《歌颂十三陵水库》《春耕》等。从作品的标题就能感受到陈振铎先生深厚的文学功底和他热爱生活、讴歌时代的浪漫情怀。陈振锋先生还改编了一些人们耳熟能详的乐曲作为二胡的演奏曲目,如:《二月里来》《社员都是向阳花》《红梅赞》《送大哥》《军民大生产》等。与此同时,他还先后整理、撰著出版了大量的专著和学术文章,如《怎样习奏二胡》《民间锣鼓》《二胡演奏法》《川东歌曲》《刘天华先生纪念册》《刘天华作品研究》《刘天华的创作和贡献》等。1938年秋正是抗日烽火席卷齐鲁大地之际,陈振铎先生回到故乡淄博,参加八路军山东纵队第三支队十团政宣科工作。在这期间,他精心编写了《抗战歌曲选》并积极从事抗日歌曲创作,由李人凤作词、陈振铎作曲,反映抗战生活、增强抗战信心的歌曲《血雨腥风》《长期抗战》《光荣胜利终归我们》等,这些作品当时颇为流行并极大的鼓舞了抗战官兵的斗志。

与同道创办音乐期刊 编教材规范二胡教学

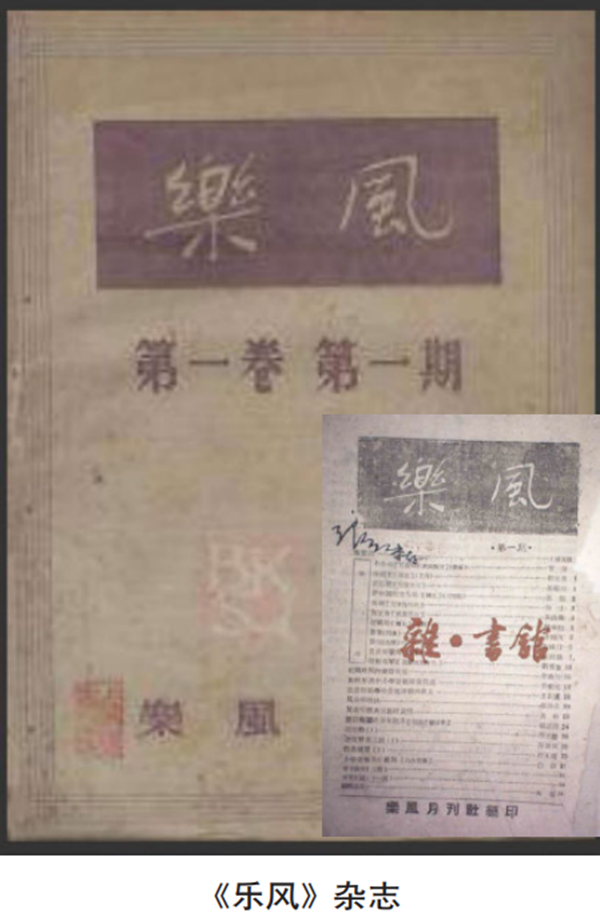

抗日战争后期,陈振铎先生辗转前往四川,参与组建重庆青木关国立音乐院并主持成立国乐组。在1940年1月至1944年6月,陈振铎作为发行主任,与社长熊乐忱,编辑主任谬天瑞共同共编辑出版了25期《乐风》杂志。在第一期《乐风》上,刊登了陈振铎的《怎样习奏二胡(1)》,熊乐忱的《如何解决中小学音乐师资问题》,白叔的《小学音乐教育杂谈》,李抱忱写的《抗战时期的乐器问题》,王宗虞的《改进师范学校音乐课程的我见》以及贺绿汀、孙慎谱写的乐曲,缪天瑞写的《作曲练习(1)》等一些列文章。这些文章现在看来都不算过时。《乐风》音乐杂志内容丰富,在民国时期为普及音乐教育做出了积极的贡献。

1945年7月,陈振铎在重庆青木关国立音乐院执教时,首次把五线谱和工尺谱的二胡练习曲译成简谱,并出版了《怎样习奏二胡》一书。当时的教育部音乐教育委员会出版了陈振铎写序、编辑的《二胡曲选》,时任教育部长陈立夫为该书题写了书名。

《怎样习奏二胡》(后来出版更名为《二胡演奏法》)是陈振铎继《南胡曲选》之后推出的又一部二胡专著。它的问世,填补了近现代二胡一直没有正规教材的空白,规范了二胡教学,也为后人续写二胡教材提供了优秀的蓝本,积极推动了刘天华开创的二胡艺术事业,在民乐界产生了深远的影响。

在陈振铎生前保存的大量资料里,有一张1944年度下学期他在重庆青木关国立音乐院国乐组(系)国乐二教室的课表,还有一张国立音乐院第一次音乐演奏会节目单,这张节目单上印着当天演出的节目内容,其中有吴伯超先生指挥实验管弦乐团演奏的管弦乐合奏0werture—“Egmot”……Beethven,有陈振铎先生二胡独奏《凯旋》 (陈振铎曲)和《空山鸟语》 (刘天华曲)。

一张发黄的民国卅年十月二十五的《中央日报》刊登有一篇报道,记录了陈振铎先生民国卅年十月二十四在重庆嘉陵宾馆《山城歌声》音乐会的演出情景。陈振铎在音乐会上的二胡独奏《汉宫秋月》和《花开满园》引起了很大的反响。《中央日报》报道写到:"这东方独有的乐器,在低迴柔婉中,表示出东方独特的情绪,隽永的尾声终止后,就是外国宾客的群中,也浮起一阵极长的掌声。”由此不难看出,当年陈振锋先生的二胡演奏令观众如痴如醉。抗战时期,演艺界明星在重庆为抗战募捐,陈振铎数次与当时的电影明星、我国第一位电影皇后胡蝶同台演出。陈振铎的妻弟在重庆工作,有一次听说姐夫陈振锋开音乐会便前去观看,结果一票难求。最后还是陈振铎把他从后门带进剧场。由此不难看出,陈振铎当年在陪都重庆有着很高的知名度。

支持张子锐改良钢丝弦 率先使用拓宽民乐前景

陈振铎继承了刘天华国乐改进乐艺观的思想精髓,认为只有乐器改进与音乐作品的数量、质量的提升,才能实现天华先生“与世界音乐并驾齐驱”的理想。

1933年秋,陈振铎就在天津女子师范学院的刊物上发表了一篇名为《谈谈国乐与改进国乐》的文章: “关于器乐方面,他们以为中乐乐器未免简单,不合实用。这话似乎欠点真确;即是真确的,也不过是旧乐器如“笛”“箫”等一部分未加改善的本来面目。这些要专心去,设法改良并非多大难事,比如笛箫尽可先就原形,把按孔增多至十二律;即声音优柔的“二胡”亦可做成低、中、小三种,以便演奏复杂的乐曲;手法特别的“琵琶”可将品项辅添,使半音完全,变调自如,亦可做成大、中、小三种,再如可用极其清越的泛音,做成长篇大套乐曲,而为任何国家乐器所不可能的“七弦琴” (即古琴),若能把它的声音放大,而其音色乃不失为灵松轻清之本质,则必为世界上一极有价值而完好之乐器……如此这样,器乐都去设法改良其简陋之弊,自然应运而解了。……”由此可见,陈振铎先生早在上世纪30年代就有清晰的乐器改良思想,对崇洋媚外、用西洋乐器替代民族乐器的思潮不敢苟同。

上世纪50年代初期,陈振铎根据易经风水理念设计了一对前八角后圆、小方琴头形制的二胡,1953年由京城制琴师董玉光制作完成。

这也是中国第一对前方后圆八角小方琴头二胡。后来他鼓励支持乐友在此琴型基础上,使之愈加完善。

陈振铎思想开放,乐于接受新生事物。当年,他热心支持学生张子锐用钢丝弦代替传统丝弦的革新。当一些守旧的人对钢丝弦持怀疑态度的时候,陈振铎率先将钢丝弦用于他的一对前方后圆八角二胡上面。有人说,张子锐的琴弦改革和陈振铎的率先使用是二胡在发展历程中具有里程碑的意义。1992年第二期《乐器》杂志上,曾刊登了张子锐的一篇文章,名为《忆二胡初用金属弦和调节式琴弓时的情况——陈振铎教授热心支持二胡改良》。文中提到他试制钢丝弦的初衷和过程,并提到陈振铎先生对与钢丝弦的鼎力支持:“虽然钢丝二胡弦试制成功了,要装在琴上使用,却不是一帆风顺的。一是观念上的阻力,一些人认为蚕丝弦是中国几千年的传统, 民族音乐特色不能破坏;二是演奏上习惯了蚕丝弦,对金属弦一时不能适应。”"就在学生们跃跃欲试,而排练不能进行时,陈振锋先生打破僵局,首先把钢丝弦换在自己的二胡上练习做示范。这一带头,促使其他的先生们也换上了钢丝弦。”从张子锐的文章里,我们了解了钢丝弦诞生的始末,也看到了陈振铎对合理的乐器改革和新生事物抱着怎样一种积极的态度。

正是因为陈振铎先生对张子锐钢丝弦的鼎力支持,并率先将钢丝弦替代丝线安装到自己的二胡上,这一垂范的做法带动了钢丝弦在二胡上的普及运用,也带动了琵琶等民族乐器的改进速度,奠定了民族音乐蓬勃兴旺的今天与未来。

(待续)