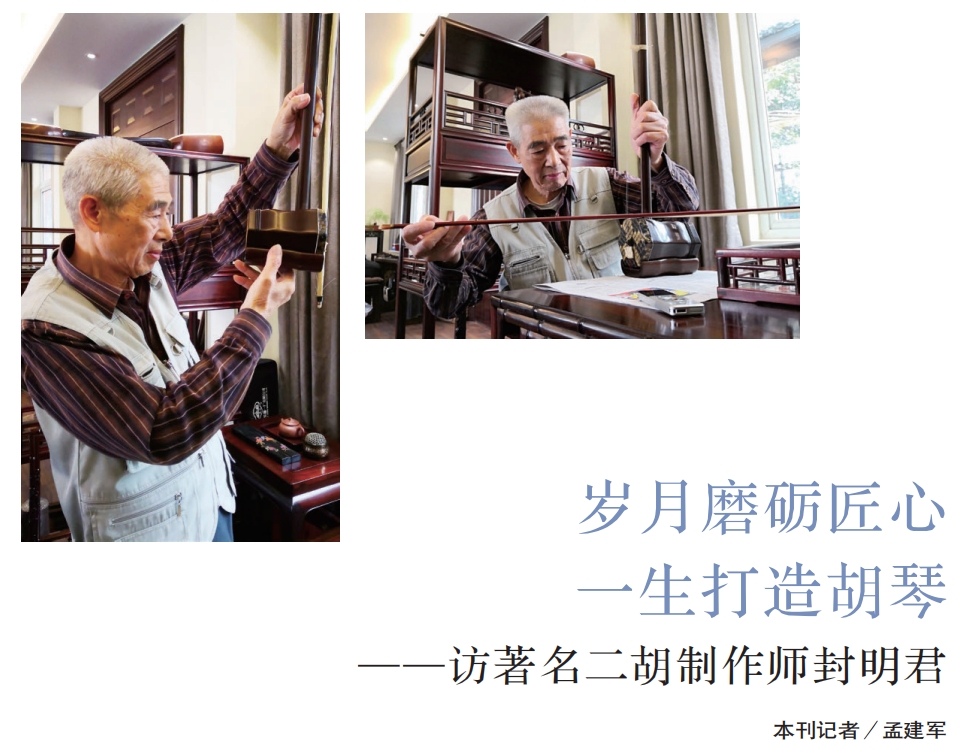

“全国二胡看苏州,苏州二胡看民乐一厂”,满头白发的封明君师傅说这句话的时候,满脸洋溢着自豪的神色。

从12岁开始学习二胡制作,如今已八十三岁的封明君与二胡打了七十年交道,他被誉为是掌握了二胡制作全部秘密的老匠人。二胡,成就了他一颗匠心;二胡,让他的一生纯粹而富有。他说:我对二胡很有感情,越做越有感情。朴实无华的语言,道出了一位老匠人对二胡的一往情深。

从小学徒到技术组长

1947年,12岁的封明君进入了苏州吕伟康的乐器作坊学徒。吕伟康师承了父亲的制琴手艺,以制作二胡及其他乐器而闻名苏州。说起自己师傅的技术,封明君夸赞道:全国没有第二个!“师傅很聪明,民族乐器、小提琴都做。他什么都懂,自己也会拉琴。”

1954年12月24日,19岁的封明君跟随师傅吕伟康加入了苏州乐器生产合作社。“当时乐器生产合作社16个小老板包括家属,只有一两个老师傅,几个徒弟总共40多人。每人拿出一个月工资集资。”1956年,另一个单位也成立了合作社,两个合作社于1959年成立了地方国营苏州民族乐器一厂。从封明君师傅的讲述中,我们知道了苏州民族乐器一厂诞生的始末。进入新成立的苏州民族乐器一厂之后,19岁的封明君作为技术骨干,当上了工厂的技术组组长。

1961年,苏州民乐一厂把封明君领导的技术小组制作的二胡送到北京参加比赛,在来自全国各地的胡琴中,封明君技术组制作的二胡备受专家青睐,被评为第一名。

后来,二胡的行业标准以苏州民乐一厂制定的二胡企业标准为尺度,并根据全国主要乐器生产企业意见,由苏州民乐一厂起草制定,一直延续使用至今。

老红木是制作二胡的首选材料

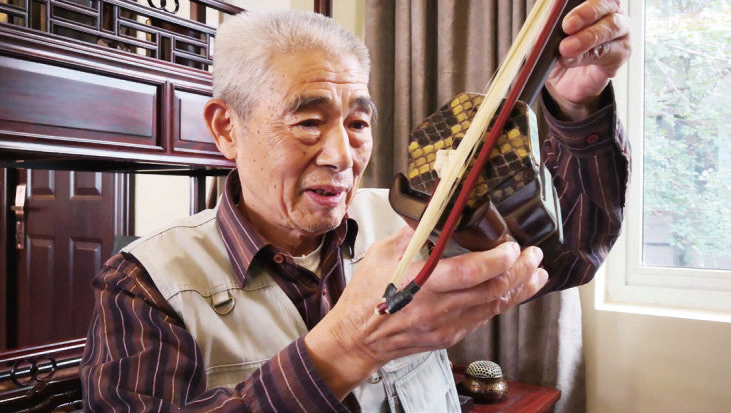

上好的材料是制作一把好二胡必要的先决条件。封明君认为制作二胡的首选材料应该是老红木。老红木制作的二胡声音宽厚洪亮,音域宽广,也被诸多二胡演奏家所公认。封师傅对我说:“当时我学徒时还没有红木二胡出现,最好的琴是用榉木制成。师傅吕伟康到上海学徒回来后,才带回了红木二胡制作技艺。”封师傅认为紫檀木未见得适合做二胡,因其声音发脆。“技术一定要掌握好才能做好。你看,专家拉最好的琴还是红木琴。”

封明君师傅对选材很讲究,他说,每块制作琴筒的材料声音都不一样,因此要尽量把六块声音差不多的材料合为一组制作琴筒。说起过去的二胡跟现在二胡的区别,封师傅说:过去的二胡琴筒小,琴杆短,音量也不大。因为传统的二胡做法已落后于时代,所以封明君带领技术组师傅对琴筒等部位进行了改良,加大了琴筒,并在琴筒里挖了两道凹槽,提高了二胡的音量和音质,声音也变得甜美。封师傅还说,当初胡琴的弯头在解放前是没有的,他记得是南京前线歌舞团孔团长画了一张二胡草图,二胡顶部画有一个弯头。孔团长让吕伟康按照草图给他加工制作二胡。“原来的弯头长,容易被碰断,慢慢缩短到现在的样子。”从封师傅的话中,我知道了二胡弯头的来历。

改良蒙皮方法

封明君师傅蒙皮经验丰富,皮子一拿到手上,

他就知道它大概会出什么样的声音。封明君师傅说,一张皮最多六七块可用在二胡上面。每一块皮子无论好坏,封师傅都能找到与之匹配的筒子。“我不挑皮子,别人不用的,我都能用。”他说: “我师傅讲,材料好,做好了不是本事;人家不用的材料你能做好,这才是本事。”他还说:现在蒙皮讲鳞片大小,我们那时不讲,我讲皮子的厚薄。皮子有四十五六层纤维。要看纤维,而不是看鳞片好不好看。“越南皮、广西、广东皮的纤维组织都不一样,在与筒子匹配时,皮子无法改变,但我们可以改变筒子的边口,这样才能出好音。”封师傅还说:过去野生皮多,现在养殖的蟒蛇多。“养殖的蟒蛇皮虽然纤维松,经过处理也能出好声音。”集数十年的制琴经验于心中,封明君师傅对于制作二胡驾轻就熟,犹如庖丁解牛一般得心应手,已从必然迈入自由之境。封师傅说:一般制作二胡的材料要风干五年以上,这样的木材稳定性能好,制作琴筒不会收缩,否则蒙在筒子上面的皮子会松掉。封明君师傅记得最初二胡蒙皮是一次性蒙上去,因为碰到一回琴皮塌陷的事情,一次性蒙皮技术便被废除了。那是上世纪60年代,柬埔寨西哈努克亲王的儿子在北京上学,“他也拉二胡,叫我们厂子给他做二胡。北京气候干燥,做好的琴到北京后皮子就塌陷了,没办法拿回苏州修理。后来我们把旧的三弦皮蒙到那把二胡上,再拿到北京,皮子就不塌陷了。”至此以后,苏州民乐一厂就采用了新的蒙皮方法。在正式蒙皮之前,他们先把皮子蒙在另一个筒子上,不上胶,等干了以后再将其取下用水泡湿后,再把皮子套上去,等干了后再取下来,第三次将皮子泡湿后才正式上胶后蒙到二胡筒子上。反复三次后,皮子保证不会塌陷。“当然还要看皮子水分的多少,如果皮子不收缩了,也可简化程序。”

材料与技术各占一半

在琴筒制作上,封师傅选择密度高、纹理顺直、色泽一致的材料。这些材料对于外观、琴体的振动、灵敏度有着至关重要的作用。琴杆与琴筒的粘合他也有讲究: “特别是在冬季,木料和胶水温度要保持一致,防止粘合不牢固。蟒皮六角的受力一定要均衡一致,因为它决定二胡的音质、音量;琴杆倾斜度适中,与琴筒的粘合角度要把握好,因为这决定着二胡整体振动与琴弦的张力。”

封明君师傅说: “演奏家把琴拿到手里,除了琴的声音要好,手感也要好,要舒服,线条流畅。”他还说,琴的质量不好,做的越多越浪费材料。他认为一个好的制琴师,材料与技术各占一半。

过去的做法是用鱼胶粘接琴筒,现在多用化学胶粘接。“南方气候潮湿,原来用鱼胶粘接,皮子容易往上跑,还容易塌陷,用化学胶就不会出现这个问题。”封明君师傅解释道。

著名二胡演奏家邓建栋手里就有封明君师傅的二胡。邓建栋对封明君师傅的二胡赞赏有加,他说:封明君师傅的琴很有光彩,下把位声音也很亮,整体音量较大,更适合演奏现代作品的要求。

封明君师傅说:苏州二胡是江南味道,出来的声音亲切、甜美,水灵灵的,声音不刺耳。从学习制作二胡开始,封师傅至今已经制作了几千把琴。“我的琴一把也没有被退回来,也没有返修过。”封师傅说起自己胡琴的质量,充满了自信与自豪。

封明君告诉我,当年他在工厂除了制作二胡外,也从事技术革新、研制新产品的工作,同时还制作过扬琴、古筝、琵琶及少数民族乐器,包括贵州、新疆、内蒙古等地的少数民族乐器。“当初制作弹拨、拉弦乐器的技术好的人,都是我们技术小组的人。”封明君师傅说。

封师傅认为,一个好的制琴师观察力要强,要多思考。“拿到一块材料,看怎么用,把它的价值全部发挥出来。同样一块皮子,到你手蒙不好,到我手里能蒙好。别人不用的材料你拿去用,你做出来别人还看不出毛病,这就是本事。材料好的,做好了不是本事。”他还说:二胡是要听音色音量的,像唱歌一样,人挺漂亮嗓子不好没用。歌唱家不一定都漂亮。听音乐会,人家是用耳朵听的,不是看音乐会。

让“虎丘”品牌再创辉煌

封明君师傅是“国家非物质文化遗产项目民族乐器制作技艺(苏州民族乐器制作技艺)代表性传承人”。

他一生只专注一件事情:胡琴。他说:二胡制作难度不太大,但不一定学的好。越是看似简单的,越是难学。要把悟性放进(心里)去,不放进心里去,一辈子也做不好。

封明君师傅忘不了当年阿炳塑像在无锡揭幕的时候,轻工部邀请苏州民乐一厂派人参加揭幕仪式,工厂派他前往。是二胡的弦索,把封明君与阿炳以及诸多二胡演奏家紧紧维系在了一起。这种荣誉无疑增强了封明君的使命感,提升了他对二胡认识的境界。在他的意识里,二胡制作不仅是简单的一门技艺,它还是民族文化的传承和历史文脉的延续。

封师傅也是苏州民族乐器一厂的创建者之一,他亲历了工厂的兴衰。低谷时期,一些老师傅辞别工厂另谋他路,也有人高薪聘请封明君师傅,但封明君不为所动,他舍不得离开奉献了一生的苏州民族乐器一厂。“这不是死脑筋,这是匠心。”他说:“我对苏州民乐一厂有感情,它像自己的小孩一样。”

三年前,40岁的张礼东接手苏州民乐一厂,扛起了传承“虎丘”品牌的大旗后,让苏州民族乐器一厂再度焕发生机。 “照这样下去,我们厂就有希望了。”封师傅指着张礼东说:他年纪轻,正是干事的时候。他雄心有多大,厂子发展就有多大。听到这话,雄心勃勃的张礼东厂长笑了。

封明君师傅曾担心传统民乐制作业领域后继乏人,这也是许多乐器企业所担心的。在苏州民乐一厂崛起的态势下,许多专业院校的大学生被吸引过来,其中有南京师范大学音乐学院、沈阳音乐学院毕业的学生相继来到苏州民族乐器一厂,这些演奏专业的学生加盟到一线制作队伍当中,为企业的发展注入了新的活力。看到这样的情景,封师傅十分欣慰。

封明君师傅说:一把二胡一百多道工序,做像容易,做精难。台上一分钟,台下十年功。做二胡,十年功夫不止。他觉得一个人20来岁学习制作,到60岁就退休了,有些可惜。“技术的东西没有尽头,应该继续往前走。曲不离口,工不离手。”明君师傅的意思是有一技之长的人应当退而不休,继续为社会做贡献才是,封师傅就是这么做的。

进入耄耋之年的封明君师傅依旧很健康,他时常会沿着苏州学士街走进梵门桥弄15号的民乐一厂,这条石板路印满了他走过的七十年的足迹。他还要继续走下去,为着他情系一生的二胡……