(接上期)

《清朝文献通考》引《律吕正义后编》对胡琴的形制及制作尺寸有详细的记载: “胡琴,似琵琶而下锐,龙首皮腹,背有脊棱,二弦,以木杆系马尾轧之。龙头长四寸零四厘,阔一寸六分一厘,厚三寸二分四厘。颈长一尺三寸六分五厘,上阔八分一厘,下阔二寸三分,厚九分七厘。腹长一尺二寸五分四厘,阔七寸二分九厘。脊厚三寸五分二厘,边厚五分三厘。腹阔背厚处距腹末三寸八分九厘。腹末安木如簪头以扣弦。龙口下际为山口,后开槽以设弦轴。槽长二寸零二厘,阔三分轴长三寸八分四厘。腹阔处设柱以承弦,计弦度长二尺二寸三分,为四倍姑洗仲吕相和之度。自山口至弦柱,木杆长二尺六寸一分九厘,与颈腹共长等。系马尾八十一茎。通体金龙头贴金为饰”。

此为清时的另一类“胡琴”,即“似琵琶而下锐”,或为弹拨类胡琴琵琶向擦奏类似琵琶之形胡琴的近源发展,即均为琵琶样,是弹拨向擦奏演奏方式的复加与转变。弹拨者类琵琶胡琴是为弹拨,擦奏者类似琵琶胡琴既可擦奏,亦可弹拨。在演奏方式上是为一种功能的新加与增添,是乐器在演奏与功能所求上的变化与发展。

《清朝续文献通考》引《律吕正义后编》对“番部胡琴”亦有详细记载,云:“番部胡琴,椰槽,竹柄,二弦。以竹弓系马尾,施弦间轧之。槽径三寸八分四厘,厚二寸一分六厘。柄通长二尺七寸八分四厘,曲首长五寸五分六厘八毫。柄端木本长二寸八分八厘,穿直孔以施弦扣。槽面正中设柱以承弦。曲首下际安山口,开孔通后槽以设弦轴。槽长三寸零三厘,阔得长十之一。轴长三寸零三厘,弦度长二尺零三分五厘二毫。自山口至弦柱为应钟五倍三分之度。竹弓弦长八寸六分四厘,马尾八十一茎。槽轴柄本用紫檀。槽面桐木,柱用竹。柄首山口槽周用驼骨为饰”。

《清朝文献通考》卷一百七十三有载“拉胡琴”,云:“定筵宴乐舞名色队舞,总名为庆隆舞,介胄骑射为扬烈舞,大臣对舞为喜起舞……拉胡琴为司阮”。

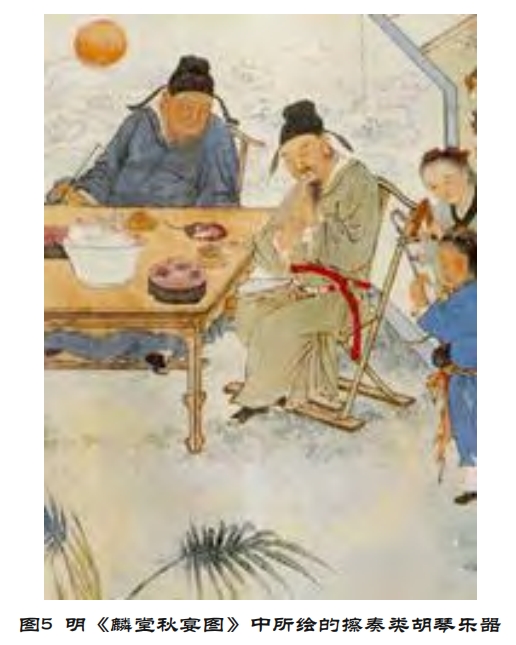

明·龙子求所画《麟堂秋宴图》,中有饮酒者,画中桌旁有三人在奏乐,坐者一人在吹筚巢,旁立者一人执拍板,一人拉胡琴(图5)。该胡琴可以看出,曲首,琴上部有“挺弦者”即“千斤”装置,并能看出琴首有二弦轴,均在右一侧,正是“纳弦以两轴绾之,俱在右”。

明·王世贞《皇明异典述》云:“赐北虏之厚,无过于正统时瓦刺不花王太师也先者,盖其时虏势方盛故也……素花纻丝二十匹并琵琶、筝、胡琴、器皿等物”。琵琶与胡琴已是不同的称呼。

实早在元人杨维桢《铁崖先生古乐府》中,已对胡琴之南北不同名意恰是有详细的说明,如其文云:“胡琴在南为第二弦子,在北为今名,亦古月琴之遗制也,教坊弟子工之者众矣,而称绝者鲜。胡人张猩猩者绝妙,于是时过余索金刚瘿胡琴名作南北弄。故为制胡琴引”。

虽为胡琴,北以弹拨为主,南以擦弦为主。一则说明,虽为胡琴,却有南北不同所指;二则说明,南北不同所指之共名胡琴的外来属性由来;三则说明,元时北方已将擦弦类的如此形制乐器称为胡琴;四则说明,元时,胡琴之名已日渐明显的趋化,并由弹拨琵琶属向擦弦属转变;五则说明,时在曲奏上,擦弦之“胡琴”多用在北方,弹拨之“胡琴”多用之南方。

虽为胡琴,南北曲因有所奏乐器的不同,而曲风殊异。故清·徐珂《清稗类钞》云: “北曲宜弦索,南曲宜箫管。丝之调弄,随手操纵,均可自如,竹则以口运气,转换之间,不能如手腕敏活,故其音节,北曲浑脱浏亮,南曲婉转清扬,皆缘所操不同,而其词亦随之而变”,并就北曲弦索而言,乐器所用亦不同,清时已完全演变为二弦之胡琴主要伴奏。 《清稗类钞》续云:“就弦索言之,雅乐以琴瑟为主,燕乐以琵琶为主。自元以降,则用三弦。近百年来,二弦(胡琴)独张,此弦索之变迁也。”

这也应了明·王骥德《曲律》的话:“夫南曲之始,不知作何腔调,沿至于今,可三百年。世之腔调,每三十年一变,由元迄今,不知经几变矣。”

清时文献亦多载胡琴,《清史稿》另载:“胡琴,刳木为质,二弦,龙首,方柄。槽椭而下锐,冒以革。槽外设木如簪头以扣弦,龙首下为山口,凿空纳弦,绾以二轴,左右各一。以木系马尾八十一茎轧之”。

《清会典图》记载:“胡琴,二弦。笳吹乐用者。刳桐为体,龙首、方柄。槽椭而下锐,冒以革,背有脊棱。通长三尺零二分三厘,柄长一尺三寸六分五厘。上阔八分一厘,槽外设木簪头以扣弦。龙首下为山口,凿空纳弦,以两轴绾之,左右各一。系马尾轧之,如奚琴之制。通体金漆,尤首涂金”。

《大清会典事例》卷五百三十载:“胡琴。制如奚琴。刳木为之。巢以金漆。龙首方柄。槽摘而下锐。腹冒以革。背有脊棱。通长三尺二分三厘。龙首下为山口。其后开槽。设檀轴二绾弦。槽面设柱承弦。弦二。其山口至柱长二尺二寸三分。另用木杆长二尺六寸一分九厘。系马尾八十一茎轧之”。

以上三籍所载胡琴是为擦奏式胡琴族类乐器,但亦属不同的类型,特别是后世演化出不同的胡琴分支,一种渐变为汉风式的擦奏胡琴类乐器,多以筒形、直杆式形制为主。另一种渐变为“胡”风式的擦奏胡琴类乐器,多以方形、梨形或梯形、棒状琴颈式形制为主。

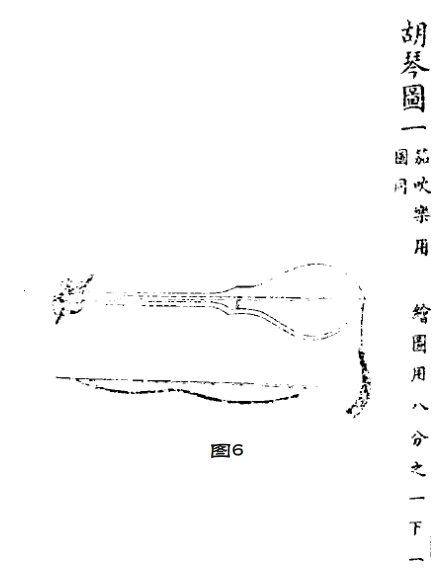

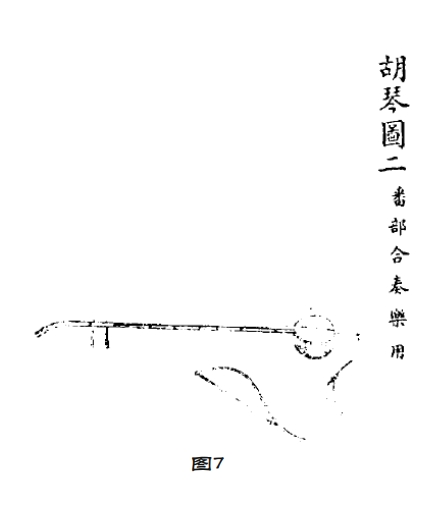

此两种最大分化族群的擦奏类胡琴乐器,即是《大清会典事例》《清会典图》《清史稿》《清朝续文献通考》《皇朝礼器图式》中反复强调的“笳吹乐用者”和“番部合奏用者”之胡琴,亦即“笳吹胡琴”和“番部胡琴”,在《清会典图》《清朝续文献通考》《皇朝礼器图式》中常以如考古类型式的“胡琴图一”(图6)和“胡琴图二”(图7)表示。

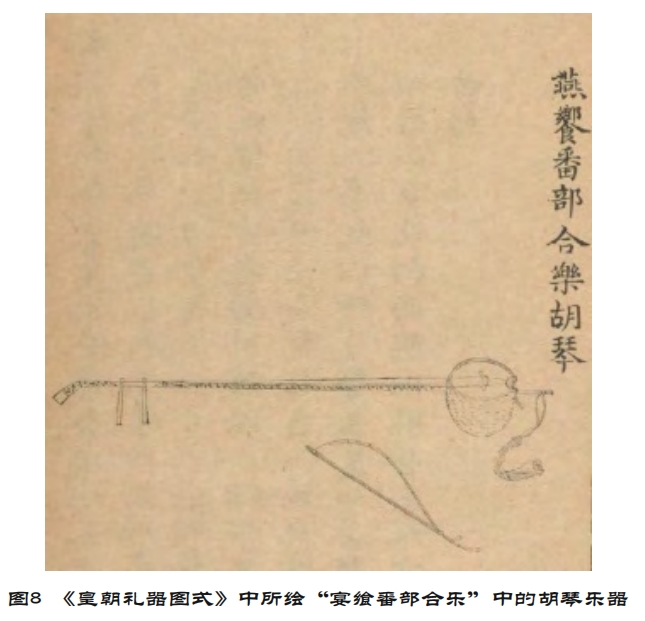

《皇朝礼器图式》亦载: “本朝定制燕饕兼用番部合樂胡琴,竹柄,椰槽,面以桐。二弦通常三尺三寸四分八毫,柄长二尺七寸八分四厘,槽径三寸八分四厘,厚二寸一分五厘。曲首凿空,内弦以两轴绾之,俱在右,长三寸三厘。槽面設柱,弦自山口至柱二尺三分五厘二毫,轧以竹弓,系马尾,如奚琴之数柱。轴以檀,山口及柄两端以驼骨,匡缘亦如之,柄垂黄矮”,并绘之以图有示(图8)。

今言语境所称之为擦奏式的胡琴类乐器与古言弹拨式以琵琶为主的胡琴类乐器在类推的共同点上主要体现在如下几个方面:

第一,同为弦鸣乐器。

第二,琴首均设有弦轴。

第三,同在戏剧、戏曲、曲艺、民间器乐中有着广泛的使用,并可作为独奏、合奏、伴奏的主要乐器。

第四,古言胡琴与今言胡琴乐器主体部分多施以木材。

第五,同以框制共鸣腔体为助声。古言胡琴多以梨形,今言胡琴多以筒形。

此亦告诉我们的方法是,我们在探求乐器同名现象的同时,亦要深追其理,特别是穷究其有异之理。

第一,虽共为弦振乐器,从激励方式来讲,一为擦奏而振弦的激励方式而发声,一为拨奏而振弦的激励方式而发声。

第二,在声音传导方式上,虽共为弦振乐器,但对于体现在琴体表面上的振动膜而言,古言胡琴多以木制,今言胡琴亦有木制,但多为皮制。

第三,今言胡琴在琴杆与琴弦间设千斤,从而调整琴弦在琴头一段振动发音的起点。古琴胡琴一般在山口承弦,在山口处为琴头一段振动发音的起点,山口至覆手处为有效弦长。

第四,今言胡琴普遍有“琴马”设置,多以木材或竹材而制,即多以千斤至“琴马”间为琴弦的振动区间,一则可人为调节琴弦的有效弦长,二则“琴马”的设置使琴弦的振动能更有效地传至共鸣体振动膜,优化乐器的发音性能。

第五,今言胡琴,除琴首、弦轴、共鸣体外,最大的构造是琴杆,即起连接琴头并弦轴和琴筒共鸣体的装置,并起乐器固定作用。今言胡琴在乐器主体琴杆上多不设品柱,古言胡琴在琴首山口弦槽下端设相、品柱,弹奏时,使琴弦在不同相、品柱上承弦,从而调节琴首一端至覆手束弦处发音的有效振动弦长,以改变音高。与今言胡琴相比,在乐器声学上,从某种意义上说,古言胡琴相、品、柱是“千斤”的不同移动。

第六,古言胡琴多以琵琶乐器为主,为大宗,并有其他弹拨类的乐器。今言胡琴多以“嵇琴”“奚琴”为鼻祖,即今言胡琴与“嵇琴”“奚琴”有着至深的源流关系。

古言以琵琶为主的弹拨类所称胡琴名称的使用,多在宋前,即擦奏式弦鸣乐器胡琴出现之前,胡琴乐器名称基本上指称琵琶乐器,有少数是指非汉式的外族使用乐器。五代及宋,随着擦奏类弦鸣胡琴的渐出且宋至明清的愈发兴盛,胡琴仍主要有指弹拨类与擦奏式两类,“胡琴”之名亦并非为擦奏式胡琴所专指。清后,擦奏式类胡琴渐成为胡琴乐器名称的代指,并呈现出“笳吹胡琴”和“番部胡琴”之两大分类。琴杆、筐形擦奏式弦鸣乐器的胡琴逐渐向胡琴名称的专有化发展,而如今所普遍所称之为的胡琴乐器则趋同于多指二胡、京胡、板胡等以柄贯穿式、筐形的擦奏类胡琴家族乐器了。

(全文完)