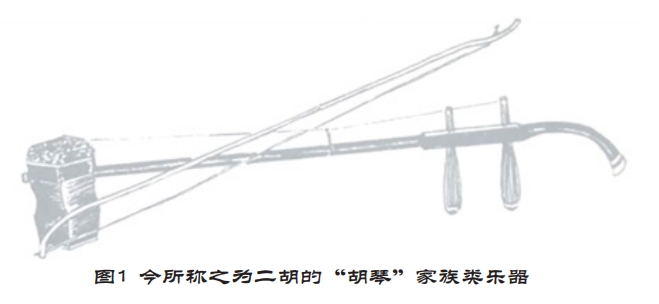

今所谓胡琴多指有较长的琴杆,琴杆上端设有承弦的木轸,琴杆下端多为筒形共鸣体,其上多蒙皮或薄木板的民族弓拉擦奏弦鸣乐器的统称。如二胡(图1)、京胡、板胡等,即多以“胡”字作为中心后缀语的民族拉弦乐器族群类别。

正如《清史稿》载: “胡琴,二弦,竹柄椰槽,面以桐。槽径三寸八分四厘,为圆形,与笳吹之胡琴椭而下锐者不同。山口凿空纳弦,以两轴绾之,俱在右。弦自山口至柱,长二尺三分五厘二毫,以竹弓系马尾八十一茎轧之”。

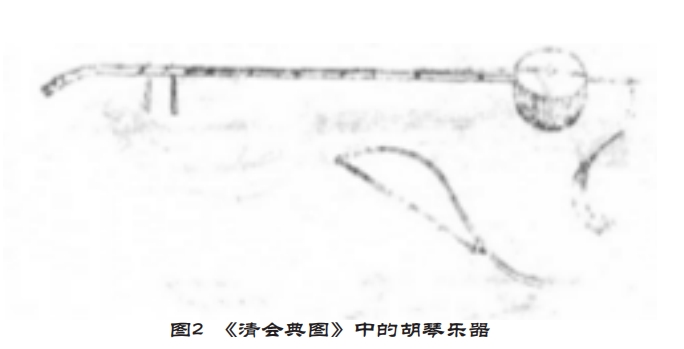

《清会典图》对胡琴形制与尺寸有着更为详细的记载,云:“胡琴,二弦,番部合奏用者,竹柄,面以桐。通常三尺零七分二厘,柄长二尺七寸八分四厘,槽径三寸八分四厘,高二寸一分六厘。柄端木本二寸八分八厘,穿孔扣弦。曲首长五寸五分六厘八毫。下际安山口,凿空通后长二寸零二厘,阔二分零二毫,纳弦以两轴绾之,俱在右。轴长三寸零三厘,槽面正中设柱,弦自山口至柱长二尺零三分五厘二毫,以竹弓击。马尾八十一茎,长八寸六分四厘,轧之。轴与柄本用紫檀,柱用竹。曲首山口槽周用驼骨,柄垂黄矮”。《清会典图》叙述“胡琴”文字的同时,并绘之于图,如下。

由图可以看出,琴头曲首,琴首二轴并在一侧,奏之,琴轴为在右一方,正是“纳弦以两轴绾之,俱在右”。琴之激励发声者,是为“弓”,以竹制,即

“以竹弓击”,并系“马尾八十一茎”。胡琴制作材质亦得到详尽的解释,柄为竹,筒面为桐,弓为竹,“轴与柄本用紫檀”可视为上等,柱为竹,曲首山口槽及周边用驼骨镶,柄垂以黄矮以饰。

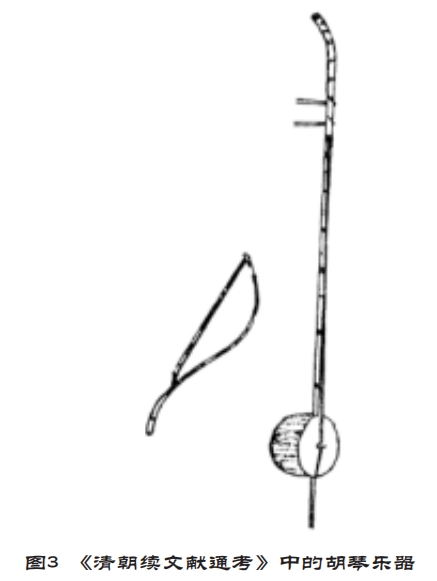

《清朝续文献通考》卷一百九十四亦有载“胡琴”,其云:“竹柄,椰槽,面桐。通长三尺零七分二厘。柄长二尺七寸八分四厘,槽八分四厘,高二寸一分六厘,木端二寸八分八厘,穿孔扣弦。曲首长五寸五分六厘八毫,下际安山口,凿孔通后,两轴绾弦长三寸。槽面正中设柱,山口至柱二尺零三分五厘二毫。竹弓,系马尾八十一茎,长八寸六分四厘,轧之”。并披图,如下。

《清史稿》 《清会典图》 《清朝续文献通考》三者胡琴文献所载似,尺寸相仿,并与胡琴披图图史互证、图文互衬。但在我国古代,特别是宋前,胡琴并不指此类乐器。我们先看记载唐武宗至五代史事的《北梦琐言》的一则记述:“(王氏女)常时胡琴不弹徵调也。王适高氏,数年而亡,得非谪坠之人乎”,其中所言胡琴,是为弹奏的琵琶类胡琴乐器。

可见,同是“胡琴”称呼,乐器并不相同。即乐器之名同,而乐器之实却不同。我们将弹拨的琵琶类胡琴称为古言胡琴,而将今多所称民族弓拉类弦鸣乐器的统称,称为今言胡琴。

除《北梦琐言》载“王氏女”弹胡琴外,《太平广记》卷二零五亦有同载:“(王氏女)常时胡琴不弹徵调也”,同为指琵琶。

北宋词人张先于熙宁七年(1074年),作《定西番·执胡琴者九人·般涉调》,词名胡琴,亦写琵琶。如其词云:

焊拨紫槽金衬,双秀萼,两回鸾。齐学汉宫妆样,竞婵娟。

三十六弦蝉闹,小弦蜂作团。听尽昭君幽怨,莫重弹。

词中“焊拨紫槽金衬”亦是为琵琶形制结构,如白居易《代琵琶弟子谢女师曹供奉新调弄谱》诗云:“珠颗泪沾金捍拨”。琵琶,为四弦乐器,词中所言“三十六弦蝉闹”恰为九身琵琶合奏,与词名“执胡琴者九人”正好相合,亦可见是为琵琶的演奏方式。

沈括《梦溪笔谈·凯歌》云: “马尾胡琴随汉车,曲声犹自怨单于”,其中“胡琴”当为擦弦乐器之胡琴,沈括擅乐,长于思辩,或为强调与琵琶胡琴之区别,叙述出了马尾胡琴,特意突出了马尾式擦奏特性的胡琴。单单“胡琴”二字并非当初指今所云的“胡琴”,而是指异族或外族乐器,多与中原汉器相区别。马尾胡琴特意描述“胡琴”的“马尾”功能,强调“胡琴”的马尾属性, “马尾胡琴”当指擦弦类的“胡琴”或“胡族琴”,即今言“胡琴”类的一支鼻祖。故沈括特意强调“马尾胡琴”的“随汉车”,明辨、描述与渲染了胡汉之属不同的区别。

沈括于元丰年间驻守边界,对宋之边界有长期的考查,亦重视对边界民俗、风貌的细微观察,撰成《天下州县图》,并出使过辽,在西北任经略安抚使,抵御西夏的进攻,维护北宋西北边境。正如《宋史·沈括传》有云: “于天文、方志、律历、音乐、医药卜算无所不通,皆有所论著”,沈括对马尾胡琴的记述是眼观为实、据视据实而写,即其对胡琴的描述有一定的历史背景与现实基础。

《元史·礼乐志》载: “胡琴,制如火不思,卷颈,龙首,二弦,用弓摈之,弓之弦以马尾”,一则详细叙述了胡琴的形制,二则为沈括《梦溪笔谈》所云“马尾胡琴”有了注脚佐证。

笔者发现,今学界在使用材料考证擦奏类胡琴乐器的历史时,常将琵琶类胡琴乐器的材料使用及擦奏类乐器的历史提升至唐及唐前,因而产生了一些不必要的麻烦。如有出版物对琵琶类胡琴演奏《昭君》的唐代诗歌分析,其言胡琴虽然有两根弦,但能拉出很丰富的音色,对昭君人物的塑造有很大的作用,并且对多数唐诗中形容琵琶的胡琴乐器认为是其对今擦奏类胡琴乐器的描述。如此,正是忽视了胡琴乐器有同名且不同器的历史现象。因乐器名称的不当使用,产生的错误应以避免。更有甚者,未去考辨“胡琴”之实,而只要是看见“胡琴”二字便当作今擦奏类胡琴考据的历史材料,即仅见“胡琴”之名便论述今擦奏类胡琴乐器的鼻祖,如此非但无益,反而有害。古言胡琴与今言胡琴在传世文献中都有大量的记载,为此,有必要对古今“胡琴”史料所载进行名实考辨。以下为琵琶为主的弹拨类胡琴之属。

唐·段安节《乐府杂录》载:“文宗朝,有内人郑中丞,善胡琴,内库有二琵琶,号大、小忽雷。郑尝弹小忽雷,偶以匙头脱,送崇仁坊南赵家修理。”

宋·陈旸《乐书》云: “拂棘国东至于阗,西至邈黎,南至大石,北至黑海。每岁蒲桃熟时造酒肆筵,弹胡琴打偏鼓,拍手鼓舞以乐焉。”

北宋·钱易撰《南部新书》载:“天后时,太常丞李嗣真闻东夷三曲一遍,援胡琴弹之,无一声遗忘”,即是指琵琶。

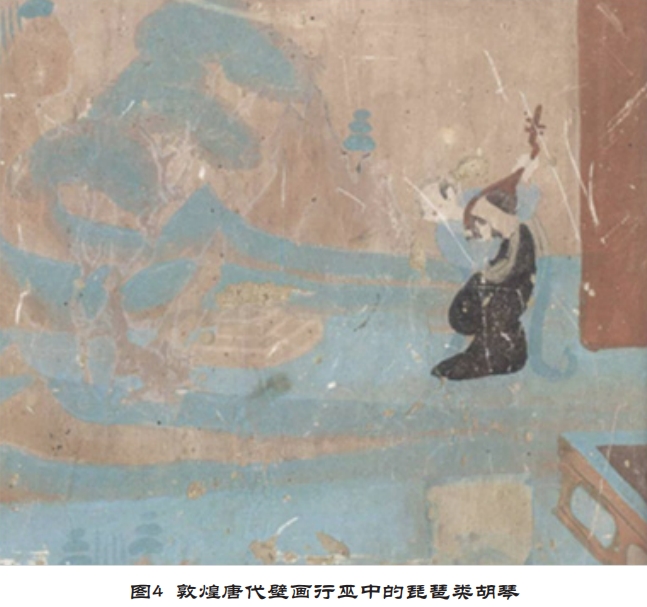

宋《太平广记》记载了一则异怪事迹,故事言及唐人书生名许至雍,其妻早亡,至雍念思极切,寻到赵十四的男巫,巫师于“檐外结坛场,致酒脯,呼啸舞拜,弹胡琴”。此处胡琴即是指琵琶。敦煌唐代壁画中即有巫乐的琵琶胡琴所绘(图4),在坛场前行巫,从经变看记载的正是胡琴。明人冯梦龙《情史》亦载赵十四弹胡琴做巫事,其云, “女巫方舞,有进士刘景复送客之金陵,置酒于庙之东通波馆,而欠伸思寝,乃就榻。方寐,见紫衣冠者言曰:‘让王奉曲。’刘生随而至庙,周旋揖让而坐。王语刘曰:‘适纳一胡,琴艺精而色丽,知吾子善歌,故奉邀作胡琴一章,以宠其艺’”。

宋前胡琴多为琵琶类为主的乐器所指,但并不是宋及宋后所有的胡琴都指弓拉擦奏类的弦鸣乐器,亦还是有称琵琶为胡琴者。

如明冯梦龙《警世通言》第十卷有载:“忽有一妓,抱胡琴立于筵前,转袖调弦,独奏一曲,纤手斜拈,轻敲慢按”,是为琵琶。

有清《二刻醒世恒言》载: “只见外面有个唱曲儿的走入阁儿里,轻敲檀板,慢拨胡琴,顿开喉咙,便唱了一套‘客馆萧条春将尽’的曲儿”,其中胡琴是为弹拨的琵琶类乐器。

清·曹去晶《姑妄言》卷四有载:“在永从者,居常负固在洪州,地颇膏腴,然不事耕作,惟喜剽掠。粤西有人者,好弹胡琴,吹六管,女善汉音楚歌”。

清·谢章铤《赌棋山庄词话》卷十一载:“嘉靖中善胡琴者,犹能弹宋词,至于今,则元人北曲亦不知矣”。

清世情小说《笔梨园》第二回有载: “鸨儿去取了凤箫、胡琴来”,此胡琴亦当是琵琶,从后文中亦可以看出,即因女主角媚娟以胡琴而弹曲《女儿高》,如其文接着续云:“媚娟接过胡琴,轻舒纤指,弹出一套《月儿高》。”并有词唱:“流落烟花院,栖迟奈何天。背影偷弹泪,逢人强取怜。恁的情怀,有甚风流妍?无聊谩把、谩把丝弦绾。那更怨声凄断,寂寞转添。夭强移步,向花前,倩花来排遣。谁是潇湘一段缘?”

《月儿高》为传统的琵琶文曲, 《月儿高》琵琶曲谱最早见于明嘉靖年间琵琶谱手抄本的《高和江东》中,后收入清嘉庆十九年(1814年)荣斋所编的《弦索备考》和清嘉庆二十三年(1818年)由华秋苹编订的《华秋苹琵琶谱》中,今有见卫仲乐《月儿高》的琵琶演奏谱。

可见,唐前一直至唐、宋、明、清时,胡琴仍有称琵琶弹拨类乐器。

近世,无论是弹拨类胡琴还是擦奏类胡琴,均在民间音乐中盛行,故近世小说中常有描述,但“胡琴”所指亦有不同。以下是为擦奏拉弦类胡琴之属。

清·昆冈等《钦定大清会典事例·乐部》载:“胡琴,番部合奏用着,竹制,面以桐……柄端穿孔扣弦。曲首下际安山口,凿空通后,纳弦,以两轴绾之,俱左右。”

清《西巡回銮始末》载: “大阿哥音乐学问极佳,凡伶人作乐时有不合者,必当面申饬,或亲自上台敲鼓板,扯胡琴,以炫己长”,是为擦弦类胡琴,并以“扯”字形容其时胡琴乐器的演奏。

《元史》载胡琴是为二弦,以弓摈之,弓之弦为马尾系的擦奏类胡琴,在明清时得到了大量且迅猛的发展,胡琴已俨然趋向指擦奏类之乐器了。 《清朝文献通考》在依述《元史》载胡琴时,言今名其为奚琴,正是牵出了今称胡琴的“奚琴”鼻祖,极为重要。云:“胡琴,制如火不思,卷颈龙首,二弦用弓摈之,弓之弦以马尾,然则胡琴亦奚琴类也,今名奚琴”。

(待续)