[内容提要]闵惠芬是20世纪下半叶中国民乐界的一面旗帜、一座丰碑。其一生重要的时间节点,也是新中国二胡事业发展的重要节点:1963年,新中国成立后,传承发展刘天华二胡事业的新起点;1973年,中国民乐走向世界、飞入寻常百姓家的新起点;1982年,改革开放后,二胡事业迅猛发展的新起点。作为演奏家的闵惠芬,其难得之处在于,其文化视野非囿于专业的二胡舞台表演,而是以整体性、系统性纵揽民乐发展。因此,闵惠芬留给我们的文化遗产,不仅为百余首二胡金曲,还包括民乐的一度创作、演奏美学、培养新人、服务社会等文化事项。岁岁年年花相似,年年岁岁总忆君。在发展民乐之路上,闵惠芬将永远启迪着后人。

闵惠芬(1945-2014),江苏宜兴人,新中国高等专业音乐院校培养出来的第一代享誉世界的二胡演奏家其先后在中国艺术团、上海民族乐团担任独奏员,历任中国音乐家协会副主席兼民族音乐委员会主任、刘天华阿炳中国民族音乐基金会副理事长、刘天华研究会会长、日本二胡振兴会名誉会长等职。是首届中国金唱片奖获得者、世界万张唱片十佳之最获得者[2],被中国文联授予“德艺双馨”艺术家称号[3]。其演奏的《病中吟》、《二泉映月》、《江河水》、《赛马》和移植改编的《洪湖主题随想曲》、《逍遥津》、 《寒鸦戏水》等百余首作品是百年二胡发展的一部缩影,其首演的二胡叙事曲《新婚别》、二胡协奏曲《长城随想》、 《第一二胡协奏曲》、《夜深沉》、 《科拉沁草原的传说》等作品筑建了当代二胡艺术史的一座丰碑。其提出的润腔理念“器乐演奏声腔化”、倡导的表演原则“情、气、格、韵”具有较高的学术价值和美学价值。闵惠芬先生60载舞台生涯致力于民族音乐的创作与演奏、研究与普及提高,在民族音乐的传承与发展、中外音乐文化的交流与推广、民族音乐飞进寻常百姓家及走向世界等方面起着重要的引领、示范和推动作用!

————————

脚注:

[1]作者简介:张丽(1972 ~)女,博士,周口师范学院音乐舞蹈学院副教授。

[2]闵惠芬演奏的《江河水》于1989年6月获中国唱片总公司首届中国“金唱片奖”(No:0008);2001年发行的《江河水》获世界万张唱片“十佳之最”。

[3]闵惠芬于1997年12月被中国文联授予“德艺双馨”艺术家称号。

————————

一、闵惠芬艺术生涯

闵惠芬辉煌的艺术生涯不仅书写了闵惠芬个人丰厚的艺术成就,同时也是新中国二胡事业发展的缩影。因此,闵惠芬先生艺术生涯中的三个重要的时间节点,也是当代中国二胡艺术发展的重要节点。(一)1963年:新中国成立后,传承发展刘天华事业的新起点。

新中国成立后的“17年时期”(1949-1966)是百年二胡发展史上一个艰苦卓绝而又朝气蓬勃的时代。全国艺术工作者在新成立的中国文联[1]、中国音协[2]的领导下,遵循艺术规律,全面推进各项音乐文化事业的建设:筹建专业音乐院系、组建中外乐团(队)、兴建演出剧场、珍视文化遗产,推新人出新作等。专业与民间、继承与创新、南派与北派间遥相呼应。在二胡领域,出现了不少为时代放声歌唱的优秀新作。如《丰收》(1955,王乙)、《春诗》(1956,钟义良)、《山村变了样》(1958,曾加庆)、《豫北叙事曲》(1959,刘文金)、《三门峡畅想曲》(1960,刘文金)、等。“这是百年间二胡发展的一个黄金时段”[3]。闵惠芬的二胡艺术在起步之初,赶上了这个好时代。

闵惠芬1945年11月23日(农历)出生于江苏省宜兴县万石乡弯斗里村。这是一个自然与人文和谐共处之地,点点村舍散落于弯弯小河之畔,宛如在大地上书写的“斗”字。清末,闵氏先祖以“弯斗里”命名这一家族世代诗意栖居的江南村落。村落不大(6户人家),但家家户户都能传来悠扬的江南丝竹、民歌滩簧。闵氏兄妹三人,闵惠芬是长女,下有小11岁的弟弟闵乐康(国家一级指挥),小14岁的妹妹闵小芬(琵琶演奏家),父亲闵季骞[4]是二胡宗师刘天华先生的再传弟子。儒雅谦和的闵父既擅长演奏刘天华的十大二胡曲《病中吟》《空山鸟语》,阿炳的《二泉映月》,又精通琵琶、三弦、古筝、笛、箫及打击乐,有“国王”(意为“国乐之王”)之美誉。民乐之乡优越的人文环境和民乐之家和谐的音乐氛围,给了闵惠芬艺术天赋最初的滋养。

1952-1962年间,少年闵惠芬的艺术情怀得以养成,人文素养得以熏陶。1952年(6岁[5])入读丹阳艺术师范学校附小。小小少年却对一操场之隔的师范学校的音乐课程极感兴趣,她“一会隔着窗子看里面上乐器课,一会儿溜进大排练室看舞蹈排练,什么《采茶扑蝶》,什么《十大姐》,早就看得滚瓜烂熟,就差没挤进去跳了。”[6]1953年(7岁)随父学习二胡,学琴10天后,登上丹阳艺术师范的舞台,独奏《芦笙舞曲》《感激毛主席》《摘椒》《王大娘探病》。1955年(9岁)学习钢琴。丹阳四年,她多次登台用二胡为同学演唱伴奏,它给闵惠芬带来了“终生的快乐”[7]。1956年(10岁)闵家再迁南京,闵惠芬就读力学小学,主持学校的文娱活动,担任南京“红领巾艺术团”乐队及合唱队指挥。1957年(11岁)得到前来南京演出的上海民族乐团演奏家陆春龄(笛子演奏家)、瞿春泉(二胡演奏家、指挥家)的极力赏识。南京两年间,闵惠芬常随父游学于著名的“南京乐社”,深得甘涛(胡琴演奏家)、张正吟(古琴家、国画家)、顾罐明(十番锣鼓艺人)等前辈的教诲与厚爱,在昆曲家甘贡三先生的谆谆善诱下,学会了《游园》、《春香闹学》。多年后,闵惠芬把《游园》移植为二胡曲,即是对童年的美好回忆,也是向前辈、向经典致敬。1958年(12岁),闵惠芬演奏着刘天华的《空山鸟语》考入刚成立三年的上海音乐学院附中(附中学制七年,初中3年,高中4年),主修二胡,师从王乙(1919-2002)。此时的上海音乐学院“在坚持‘老音专’优良传统,对学生进行各种专业音乐技能的系统学习和严格训练的同时,特别重视对于我国传统音乐知识、技能的培养和训练。为此,延揽专门人才以加强对民族民间音乐的整理、研究,并在此基础上编纂系统教材,引进著名民间艺人以弥补师资队伍的不足,开设了民族民间音乐专业课程。”[8]在这种氛围下,闵惠芬对传统音乐更加如痴如醉。1959年(13岁)学习四胡演奏;1960年(14岁)迷上沪剧、琴歌;1961年(15岁)痴迷江明惇的民歌课,担任“全国音乐艺术院校二胡琵琶专业教材会议”二胡试奏员;1962年(16岁)学习板胡、沪剧、江南丝竹、广东音乐。10年磨一剑,这为1963年机遇的到来做了充分准备。

————————

脚注:

[1]中国文联:即中华全国文学艺术工作者联合会的简称,是全国文艺界的统一领导机构。1949年7月19日成立于北京。

[2]中国音协:即中国音乐家协会的简称,1949年7月23日成立于北京,第一届音协主席吕骥,副主席马思聪、贺绿汀42名委员,13名常务委员。

[3]梁茂春《当代二胡与闵惠芬-为2006年7月“第二届闵惠芬二胡艺术研究”学术会议而作》,中国音乐2006年

[4]闵季骞:(1923-):民乐教育家,南京师范大学教授,江苏省文史研究馆馆员,南京乐社社长。1947年,考取南京国立音乐学院(1949年,国立音乐学院搬迁至天津,改名中央音乐学院)。1948年,因家境贫困,被迫休学一年,回乡任音乐劳作教员。1950年,复学入中央音乐学院。1952,任教江苏丹阳艺术师范学校。1956年任教南京师范学院(因现在的南京师范大学)。出版教材:《二胡教材》闵季骞.杨其铮合编.1956;《三弦弹奏法》上海文艺出版社,1963;《少年儿童琵琶教程》上海音乐出版社,1995。记谱整理了多首“十番锣鼓”和“苏南吹打”等民间乐曲;出版《梅花点脂—闵季骞音响点滴》唱片等。

[5]闵惠芬在《我和嗲嗲》一文中也说自己7岁入小学,但这是加虚岁的算法。本人据闵先生的生辰推算,其生于1945年农历11年23日(阳历12月27日)。如1952年入学,这一年闵先生不足7岁,本文涉及到闵先生的年龄时,为此算法。

[6]闵惠芬《我和嗲嗲》,岳峰、刘芸编著《闵季骞民乐人生》,东南大学出版社2013年。

[7]闵惠芬《我和嗲嗲》,岳峰、刘芸编著《闵季骞民乐人生》,东南大学出版社2013年。

[8]居其宏《新中国音乐史(1949-2000)》,湖南美术出版社2006年。

————————

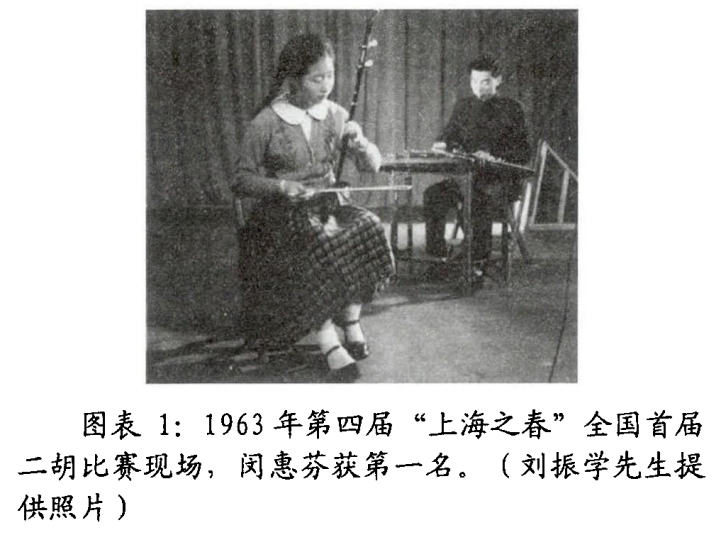

1963年在上海举办的全国首届二胡比赛,可以说是新中国成立后首场“天华暨阿炳怀”二胡比赛。六位评委中两名为刘天华弟子(陆修棠,蒋风之),参赛作品以刘天华的《病中吟》、 《空山鸟语》、《烛影摇红》、阿炳的《二泉映月》、 《听松》为必选曲目,参赛选手多与刘天华有着师承渊源,这一年因此可视为传承发展刘天华事业的新起点。17岁在读高二的闵惠芬经过校方层层选拔,入选上海代表队[1],与来自北京、天津、沈阳、上海、武汉、西安、成都、广州等14个省市的29位二胡高手同台竞技。在5月7-13日的两轮比赛中,闵惠芬于5月8日上午参加了第一轮比赛,演奏《病中吟》、《春暖花开》(马绍常)、 《听松》三首; 5月12日下午参加第二轮比赛,演奏《春诗》(钟义良)、《空山鸟语》、《二泉映月》、《灿烂的五月》(陆修棠)四首。

两轮比赛下来,闵惠芬以实力征服了挑剔的观众和评委,年龄最小的她获得了一等奖第一名,评委贺绿汀(1903-1999)院长激动地说: “别看她年龄最小,还是她最有音乐。”在场的张韶老师说:“她拉得那么出色,当时我真想马上冲到舞台把闵惠芬抱起来。”1963年的这场比赛已定格在历史中。虽然现场的录音我们现在已无法听到,但是之后不久,闵惠芬的录音却留了下来,这是由中国唱片上海公司在当年为闵惠芬录制唱片《空山鸟语》,上海人民广播电台为闵惠芬录制了《春诗》《病中吟》《听松》,这些录音资料现在被永久性保存在上海音像资料馆。现在当人们再次聆听闵惠芬17岁的演奏录音时,那乐音间的抑扬顿挫、结构的布局与安排中仍耀动着光泽、灵气与活泼的生命力。

1963年是中国音乐继承发扬刘天华事业之年,也是闵惠芬艺术生涯的一个里程碑之年。少年夺冠的欣喜和前辈的肯定,给了少年闵惠芬追求艺术更大的动力。1964年,跳级入上海音乐学院民乐系本科就读,师从陆修棠先生(1911-1966)。1965年,和同学(王昌元、浦琦璋、王铮)创作二胡、古筝三重奏《老贫农话家史》;同年,录制此曲及《江河水》。但刚展开的画卷很快遭到狂风暴雨。1966年,席卷全国的文革浩劫之风席卷全国,上海音乐学院停课,主课老师陆修棠先生含冤跳河,王乙老师也被打入牛棚。在压抑的氛围下,闵惠芬没有跟风,她摒弃纷扰,对自已更加苛刻,常常练琴到凳子被汗水湿透了再换另一条。不仅练习二胡,也练习小提琴、京胡等乐器。1967年,闵惠芬被编入上海音乐学院,上海舞蹈学校组织的毛泽东思想宣传队。1968年,分配到上海交区南汇县红星大队15小队,进行劳动锻炼。1969年,毕业留校,因学校仍处于停课状态,实际上无课可教。1971年,与上海舞蹈学校教师刘振学先生结为伉俪。

(二)1973年:民乐艺术走向世界、飞入寻常百姓家的新起点。

二胡宗师刘天华在国乐奇荒的20年代,大声呼吁国乐要“以期与世界音乐并驾齐驱”、“普及到一般民众”[2]。而文革十年,由于特殊的人为原因,国乐发展滞缓。文革初年,文艺界成了文革的重灾区,很多作品贴上了“封、资、修”标签,禁演。新作品的创作也戛然而止,二胡音乐创作在1966-1971年是空白期,五年无一首新作产生。1972年后,二胡创作才逐渐抬头,1972年至1976年10月文革结束,每年推出二胡新作分别是:2首、7首、14首、13首、6首[3]。民乐在创作、表演环节再度陷入艰难困境。

————————

脚注:

[1]1963年全国首届二胡比赛,上海代表队共参赛3名选手,分别是闵惠芬、吴之珉、肖白墉。

[2]刘天华《国乐改进社缘起》,方立平主编《刘天华记忆与研究集成》,上海教育出版社2009年。

[3]汪海元《“文革”时期的二胡音乐创作》,人民音乐2011年。

————————

如果说,刘天华所在的时代,是国乐发展的一个低谷,那么文革初年则是国乐发展的又一低谷。要给国乐发展打出一条新路,走向世界,飞入千家万户,延续刘天华先生宏大的梦想,需要一个即有能力又有胆略的人冲出来,振臂疾呼。年青的闵惠芬扮演了这样一个时代呼唤的角色。1973年3月,上海交响乐团要进京为外宾演出。为了筹划这场演出,乐团两位指挥家黄贻钧、曹鹏两位先生第一时间想到十年前那个拿到全国二胡比赛第一名的闵惠芬。但是,当时他们心中有顾虑,不知这些年远离舞台的闵惠芬艺术什么样了,但当他们听到闵惠芬的琴声时,却发现她功夫大长,极为高兴。他们让闵惠芬自报曲目,闵惠芬毫不犹豫报了《二泉映月》,让两位指挥家吃惊地瞪大了双眼。闵惠芬后来回忆道:

我看出他们的潜台词: “闵惠芬,你是否吃了豹子胆,何来如此胆量?”“是,《二泉映月》。”我肯定地重复了一遍。其实,我也有潜台词:“文革”对民乐精品封杀。八年了,我已憋了八年了。这样好的曲子不让演,说它是封建主义的糟粕。民族音乐几乎声绝了。我就是上台拉《二泉映月》,等死不如拼死……[1]

“等死不如拼死”这就是闵惠芬性格,有能力又有胆魄。于是,中国民乐的春天就这样在闵惠芬的琴声中,悄悄来临。《二泉映月》、《江河水》《赛马》及一批新作《喜送公粮》、 《红旗渠水绕太行》经过闵惠芬的妙手演奏,如春风吹遍神州,成为时代金曲,并迈出国门,连获海外友人好评。闵惠芬的琴声给压抑的年代带来了温暖和光亮,八十年代涌现的二胡演奏家们,多是受到此时闵惠芬的的影响,听着闵惠芬的演奏范本走上专业音乐之路。闵惠芬引领民乐走向世界,飞向千家万户的时代到来了。

1973年,闵惠芬随上海交响乐团赴京演出后,为人民音乐出版社发行的《二胡练习曲选》创作《长弓练习曲》(后易名为《忆江南》)。9月,美国费城交响乐团首次受邀到中国演出。访华演出期间,乐团指挥奥曼迪评价闵惠芬“是位超天才的演奏家”。

1974年5月,闵惠芬等艺术家为到华访问的前英国首相希思演出。7月,闵惠芬调入刚成立的中国艺术团,开始随团出访非洲、亚洲各国。同年,与作曲家沈利群重编《赛马》,移植二胡曲《红旗渠水绕太行》。

这两年,受时代限制,闵惠芬一边随中国艺术团忙于国外演出,一边忙于创作。这种形式成了闵惠芬一生保留的生活方式。1975年3月,闵惠芬移植《逍遥津》、 《卧龙吊孝》等8段京剧老生唱腔并录制唱片。随中国艺术团出访朝鲜,受到金日成主席的接见和好评。10月拍摄舞台艺术片《百花齐放》,其在片中演奏的《江河水》、《赛马》,一下子风靡全国,成了时代金曲。1976年6月,随中国艺术团赴非洲演出,9月随上海艺术团至欧洲希腊、卢森堡、瑞士等国进行文化交流。

文革结束当月(1976.10),闵惠芬用一周的时间,改编完成《洪湖主题随想曲》(根据歌剧《洪湖赤卫队》中的唱段《看天下劳苦大众都解放》改编)。1977年1月1日,在上海文化广场进行首演,6场演奏出中,场场引起观众大合唱。5月,小泽征尔在上海交响乐团排练厅听到闵惠芬演奏的《江河水》,泪流满面,并评价其“诉尽人间悲切,令人痛彻肺腑。”同年创作《阳关三叠》。1978年6月,美国波士顿交响乐团首席欣赏闵惠芬演奏后归国撰文称她是“世界伟大的弦乐演奏家”。1979年春,闵惠芬调入重建的上海民族乐团,4月借调到重建的中国艺术团,7月赴美国演出。10月在浙江首演《宝玉哭灵》。1980年首演二胡叙事曲《新婚别》。1981年,开始练习作曲家刘文金为其量身定作的二胡协奏曲《长城随想》。

————————

脚注:

[1]闵惠芬《孤独的夜行者》,傅建生、方立平主编《闵惠芬二胡艺术研究文集(第一卷)》,上海音乐出版社2004年。

————————

(三)1982年:改革开放后,中国二胡事业迅猛发展的新起点

1982年,是闵惠芬人生中一个让她刻骨铭记的年份。有两件大事:一件与生命有关,她得了恶性黑色素瘤:一件与艺术有关,她要在“上海之春”艺术节上首演《长城随想》。要进行生命与艺术的选择了,闵惠芬依然毫不犹豫选择了艺术。虽然没有生命就没有艺术,但没有艺术,艺术家的生命何以存在?恶疾没能阻挡住闵惠芬探索艺术的脚步,她只有一个心愿“能把这首杰出的作品演绎出来,死而无憾矣!”[1]艺术家报效祖国的方式就是一颗心。几个月后,闵惠芬抱病如约进行了成功的首演。

————————

脚注:

[1]闵惠芬《风雨同舟筑长城》,傅建生、方立平主编《闵惠芬二胡艺术研究文集(第一卷)》,上海音乐出版社2004年。

————————

二胡协奏曲《长城随想》是一部洋溢着爱国主义情怀的作品。它萌芽在大洋彼岸的美国,在文革结束后百业待兴的时代,伴随着改革开放初期的社会巨变而生,凝聚了闵惠芬那代人对祖国母亲美好的祝福。它有着宏大的叙事:四个乐章《关山行》、《烽火操》、 《忠魂祭》及《遥望篇》尽情抒发了作者对祖国大好河山的赞美、对历史兴亡的感叹、对先贤的缅怀以及对未来的憧憬。它有着诗意的内涵与美学的表达,从古代到未来,从眼前到远方。它有着中西合璧的特质,二胡与民族交响乐队协奏。它有着鲜明的时代性又渗透着浓郁的传统韵味。更重要的是,它在传统二胡的情感性、艺术性、人民性方面增加了厚重的思想性。这首历经三年打磨出的作品,是作曲家与演奏家献给祖国踏上新征程的心曲,它给改革开放后,中国二胡事业的繁荣发展打下了坚实的基础。

中国二胡在80年代进入繁荣发展的新时期。新技法,新理念,新作品大量涌现,仅20年间,协奏曲作品已达120首之多。大量专业作曲家及部分国外作曲家加入到二胡曲的创作,出现了足以代表时代的二胡新作,如《双阙》(谭盾,1985)、《梦四则》(何训田,1986)、《第一二胡狂想曲》(王建民,1988)、《听琴》(赵晓生,1989)、《玄梦》(高为杰,1994)、《八阙》(唐建平,1996)、《二胡协奏曲》([日]服部公一)、《飞天颂歌》([日]石进真木)、 《香》([韩]朴范薰),一改往日演奏家进行创作的单一局面,拉伸了二胡发展空间。

在中国二胡事业迅猛发展之际,闵惠芬虽仍在重病中(1982-1987年间,做了六次手术,15次化疗),但她发展民乐的使命感仍一如继往。1982年7月到天津、山东、北京等地巡演《长城随想》。在北京5所高校连续举行七场音乐会。1985年担任“北京二胡邀请赛”的评委。提出“情、气、格、韵”的美学主张。1986年,创作二胡曲《音诗-心曲》。

1987年9月17日,在众人的惊叹中,她战胜病魔,重返舞台。此时,她更多了一份紧迫感,更加忘我地投入民乐的宏扬与传播,忙于国内外的舞台演出与录音,忙于为中小学生、矿工、渔民、农民、士兵做普及讲座音乐会。1988年,担任第一期“台湾学员民族音乐培训班”。1989年,担任中国乐器国际比赛评委(北京);1990年策划海内外江南丝竹比赛;1991年,担任全国二胡比赛(敦煌杯)评委;1992年,应邀赴台,开大陆艺术家进台湾进行文化交流之先河。1995年,闵氏三代同堂在海内外多地举办“闵氏艺术世家音乐会”。1996年,举办“长城随想-闵惠芬二胡协奏曲音乐会”(香港);1998年,在浙江举办“民乐老师音乐学习班”;2005年,领导成立了中国音协刘天华音乐研究会;2006年录制专辑《天弦》;2007年录制专辑《凤吟》;2008年,担任中国首届二胡大师班首任讲师。2009年,成立“闵惠芬工作室”;2010年,搭建“长三角地区民族乐团展演”;2011年当选中国音乐金钟奖评审;2012参加首届“北京胡琴艺术节”,被聘为中央音乐学院荣誉教授。2013年,担任首届“黄海怀二胡奖”评委(武汉)。2014年5月12日在上海病逝。

花甲之际,闵惠芬说自已“小车不倒,只管推。”对艺术她永远“不惜力”。这位民乐界的拼命三郎,以她的努力、勤奋、踏实、忘我,为当代民族艺术的发展鞠躬尽瘁,死而后已。

二、闵惠芬重要艺术活动

闵惠芬重要的艺术活动至少由三个方面构成:构建二胡音响资料库;弘扬刘天华理想;服务社会。

(一)构建二胡音响资料库

闵惠芬的二胡录音从1963年即已开始,但囿于时代的局限,闵惠芬大量的录音则是在其康复之后(1987年以后)。美国、加拿大、新加波、香港、台湾及国内重要的舞台及录音棚都留下她的琴声。其中,值得关注的版本有:

《思想起一闵惠芬台湾民谣二胡专辑》。录制于1989年,台湾水晶有声出版社出版。这是大陆民乐界对台湾本土音乐关注较早的一张专辑。为后来海峡两岸音乐文化交流打出了一条新路。专辑共收录8首台湾作品:原住居民《阿美族舞曲》、《思想起》;宜兰民谣《草螟弄鸡公》、《丢丢铜仔》;恒春民谣《思想起》;歌仔戏《海祭》;台湾流行歌曲《阮不知啦》、 《心事谁人知》。由周成龙、闵惠芬、黄锡金编曲。瞿春泉指挥,上海民族乐团伴奏。专辑作品即有传统又有现代,呈现出闵惠芬对台湾音乐多方位的关注。其中《阿美族舞曲》已成为两岸舞台上最受欢迎的二胡作品之一,也是台湾举办的一些二胡比赛中规定曲目。

《江河水》,这是2001年获香港《音响天地》杂志社举办世界万张唱片比赛“十佳之最”的版本。美国一听钟情公司发行,2000年录制于加拿大,包括《江河水》、 《渔舟唱晚》、 《赛马》、 《二泉映月》、 《游园》、 《寒鸦戏水》6首。由温哥华中乐团及李丽君扬琴伴奏。这个专辑中的单曲《江河水》是闵惠芬一生录制的最满意的版本。

《凤吟》,它是一张集中展现闵惠芬“器乐演奏声腔化”艺术理念三十年探索成果的典范之作、是一张在“器乐演奏声腔化”艺术理念灌注下的宏大叙事。广州天弦文化传播公司发行,指挥刘炬,伴奏中国广播民族乐团。专辑荟萃多个经典唱腔:粤剧《昭君出塞》,越剧《宝玉哭灵》,黄梅戏《打猪草》,京剧《夜深沉》。62岁的闵惠芬以微妙的“润腔”技法彰显了南北声腔特质。

这个时期有一张专辑,虽不算恢宏巨作,但极具社会意义。这是1991年7-10月间,闵惠芬录制的《二胡名曲卡拉OK》四卷。瞿春泉指挥,上海民族乐团伴奏。中国唱片总公司上海公司发行。这是闵惠芬病后为普及民乐专门录制的。专辑收录了自刘天华以来的大部分的二胡经典小品,包括: 《定弦曲》、 《田园春色》、 《一点红》、 《大车谣》、《小花鼓》、 《良宵》、 《黄水谣》、 《北京有个金太阳》、《忆江南》、《采花》、《赛马》、《阿美族舞曲》、《拉骆驼》、《光明行》、《翻身歌》、《怀乡行》、 《丰收》、 《烛影摇红》、 《二泉映月》、《春诗》、 《山村变了样》、《月夜》、《洪湖主题随想》23首,随带配有两本闵惠芬亲自写的演奏提示和与乐曲相关的练习条目。弥补了众多二胡爱好者无法师从大师学琴的遗憾。

和刘天华、阿炳相比,闵惠芬无疑是幸运的。因为,她留存在唱碟或者数字音轨里的“声音”,将成为人类文明的一部分,将成为中国音乐乃至世界音乐宝库中的珍贵的精神财富,世代传承。

(二)弘扬刘天华的艺术精神

闵惠芬的音乐记忆是从刘天华音乐开始,她是演奏着刘天华的十大二胡曲走上职业演奏家之路。1982年,刘氏艺术第二代传人陈振铎(1904-1999)先生,第三代传人陈朝儒(1924-2013)先生郑重宣布“闵惠芬是刘天华先生的第四代传人”。这让闵惠芬受到极大震动,深感历史重任和强烈的使命感。

1.促进2005年“刘天华研究会”成立

为更好地传承传播刘天华艺术及其精神,闵惠芬积极推动“刘天华研究会”的成立。她多次往返江阴。2005年11月初,“中国音乐家协会刘天华研究会”终于在江阴正式成立,闵惠芬当选为会长。在开幕式上,60岁的她一口气演奏了刘天华的十大二胡曲。

作为刘天华的当代“知音”,她不仅让刘天华的家乡人重新解读了二胡,重新解读了刘天华,而且她更愿意通过“刘天华研究会”举办各种活动、比赛、演奏会,来进一步弘扬刘天华的音乐和他不断创新的精神。同时,她和当代二胡演奏家、民乐理论家积极务实地把刘天华的艺术及其精神推广到海外。她说:等她不能再开音乐会了,离开了舞台,她的生活重心就要全部转到刘天华二胡学会上,她要招纳更多有为的音乐青年加入刘天华二胡学会,为民族音乐的发展做出更大贡献。在刘天华开拓的民族音乐的大路上,闵惠芬传其艺术更传其精神。

2.让刘天华艺术盛开在海峡两岸

海峡两岸开放之初,台湾媒体曾进行了一项民意调查:大陆艺人谁能来台?结果呼声最高的是闵惠芬。1992年,闵惠芬首次到台湾,台湾媒体称其“胡琴泰斗”、“中国音乐的瑰宝”,并以“千呼万唤,闵惠芬终于来台”表达对闵惠芬演奏艺术的崇敬和渴望。闵惠芬这一次来台,一连举办了8场音乐会。台湾乐迷对民乐的喜爱,极大激励着闵惠芬,她萌生一个愿望,要让民乐之花盛开在海峡两岸。

90年代之后,闵惠芬几乎每年都到台湾交流。从单一的音乐会扩大到讲学、普及音乐会、辅导讲习、录制专辑等。她曾自告奋勇地为台湾小朋友举办多场普及音乐会;多次在台湾举办夏令营培训班,着手培养台湾民乐界的新生力量。并努力推动两岸民乐互访。2007年,闵惠芬推广刘天华艺术的信息传到台湾,引起台北市立乐团团长钟耀光先生的关注,他说: “宣传刘天华是海峡两岸共同的大事,我们来策划”。于是这年金秋,闵惠芬携国内一流的胡琴演奏家、理论家到台湾,举办了包括: “台北市刘天华国际二胡比赛”、“刘天华作品演奏会”、“刘天华艺术理想演讲会”、“二胡万花筒”、“二胡巨星音乐会”等多模块的刘天华音乐周。这是刘天华艺术首次赴台演出,是继承发扬刘天华艺术的盛会,也是一次全面介绍展示二胡艺术的盛会。

(三)服务社会

人民需要艺术,艺术更需要人民。二胡是平民乐器,让民乐飞入寻常百姓是闵惠芬自80年代后的又一工作重心。为此,常年奔波在外的她说:“再苦再累也是幸福的”。

1.开创二胡独奏讲座音乐会

闵惠芬独奏创作讲座音乐会,是一种极简主义风格的音乐会形式。由二三人组成,即一人伴奏,一人讲解、一人独奏(后来,闵惠芬既独奏又讲解)。其始于20世纪80年代末,在之后的三十年中,闵惠芬在海内外举办此类音乐会近千场,这是怎样的毅力与坚持啊。

80年代早期,国内舞台上泥沙俱下,高雅音乐受到严重破坏,。闵惠芬曾经历过。那次,观众因为听与不听民乐吵了起来。这时,舞台上的闵惠芬把琴置于膝盖,严肃地说:“今天你们到这个会场,是来接受民族音乐教育的,不要听的,请出去,要听的,请坐下。”闵惠芬拍案而起捍卫民乐尊严,得到观众的尊重和掌声。这也让闵惠芬深刻意识到:“民族音乐在我们这一代手里断种了,失传了,我们就是民族音乐的罪人,我闵惠芬这个年代怎么是个断层呢,我不做谁做?”在以后的岁月,只要需要民族音乐的地方,她都乐意去播种、去开发。传播民乐成了她义不容辞的义务。

闵惠芬认为: “弘扬民族文化,首先要到年轻的一代中去实干,因为那是‘断层’的一代,最难攻入的一层。”。1987年,大病初愈,即到上海各高校做普及音乐会。后来,闵惠芬的个人行为起了星星之火之势,上海市的各民乐团,浙江的民乐团都加入此行列。普及对象由大学生扩大到中小学、矿山、兵营、工地、农村、渔船、少年宫等。上海的各个高校、各个中小学,几乎一个不漏地看到民族音乐的演出。但观众太多,往往会一天演出3-4场,演奏家们往往是天不亮离家,天黑才回家,但演奏家们个个斗志高昂,戏称“披星戴月”。

闵惠芬不仅在国内举办普及民乐音乐会,而且还把这种形式推广到港澳台及海外。数千场的音乐会使的她琴迷百万众,以至于所到之处达到“天下谁人不识君”的地步。闵惠芬用“独奏讲座音乐会”的形式进行民乐普及,让民乐飞进寻常百姓家,不仅是闵惠芬艺术生涯上的壮举,也是当代二胡史上的一道靓丽的风景线。

2.担任民族音乐培训班导师

举办民乐教师培训班是闵惠芬开展音乐普及工作的一个重要方面。她认为,一个老师会带动几十l1 H个,甚至数百个学生,老师的素质提高了,学生的素质也会跟着提高。在这种理念的指导下,1988年,赴深圳担任“台湾学员民族音乐培训班”教学工作。1995年,应台北市立国乐团邀请,担任暑期国乐研习营指导老师。2001年,闵惠芬联合上海音乐学院和上海民族乐团的同仁8人,到浙江嘉兴民进南湖学校,对来自长三角三地一市的90多位中学民乐教师进行为期10天的培训。2008年,担任浙江余姚中国首届“二胡大师班”首席导师。为50名来自中国、日本的民乐爱好者及学生授课。

3.搭建“长三角”地区民族乐团展演平台

长三角地区包括江苏、安徽、浙江和上海市。这里有着丰富的江南音乐文化资源,又有不断壮大的民乐学习队伍。闵惠芬重视舞台感训练,但是舞台的空间有限,又多青睐于竟技性演出或学已有成的艺术家,一些好的艺术幼苗被舞台忽视了。如果给她们表演的舞台,她们的艺术成长会更茁壮。同时,民乐界藏宝于民,通过举办活动把这些散落在民间的瑰宝呈现出来。为此,闵惠芬联合一批热心民乐发展的专家,由上海音乐家协会、上海音乐学院和长三角地区的艺教系统协助,于2004年,促成了首届“长三角地区大、中、小学生民族乐团展演”活动。

长三角地区民族乐团展演一年一届,利用年末,中小学学校放寒假的时间举行。闵惠芬连续参与策划了9届。9年间,长三角地区的民族乐团展演活动,从无到有,从弱到强。乐团单位从首届的中、小学校民乐团到后来的社会性、专业性的民乐团体,参演区域从长三角地区发展到长三角以外,以至海外的民乐团体。参与人数,从首届的400多人到2013年来自海内外1000多人。可以说,这一活动充满了蓬勃生机。

4.成立闵惠芬音乐工作室

2009年深圳市委为繁荣深圳文化事业,拉动原创音乐、促进音乐文化事业产业共同发展,力争成为中国流行音乐创作和传播的风向标,中国原创音乐的大本营。提出用五年时间打造“音乐工程”的宏伟计划,同年春,启动了“音乐工程”暨“中国音乐家深圳行”项目,30多位音乐家齐聚深圳,共商深圳音乐未来。 “闵惠芬音乐工作室”是其签约"的项目之一。

闵惠芬音乐工作室的主旨是“促进深圳民族音乐发展,培养青少年民乐人才。”工作室将参与深圳重大文化活动、创作、策划、指导;举办民乐专家讲座,招收优秀青年演奏者,培养青少年民乐人才。闵惠芬说:“我们的计划是,先在深圳举办一些优秀民乐的演奏会,再展开创作,写出我们自己的作品。我早想在深圳开展民乐事业,现在,闵惠芬工作室成立了,这是我事业的新开始。”同年8月,闵惠芬音乐工作室率先在深圳音乐厅举行音乐会《“长城随想”大型民族音乐会》那一晚,观众感叹: “从来没听过这么好的二胡音乐会”。

三、闵惠芬艺术贡献

闵惠芬先生舞台生涯半个多世纪,给我们留下一笔丰厚的艺术遗产,由三个方面组成:二胡金曲、二胡美学、闵惠芬精神。

(一)二胡金曲

音乐是声音的艺术。阿炳的三首二胡曲、三首琵琶因了录音而保存下来,成为我们民族音乐中宝贵的文化遗产。闵惠芬先生的录音始于1963年,止于2007年,前后跨越半个世纪。因此,闵惠芬先生的录音不仅忠实地记录着时代的声音,而且也成了二十世纪下半叶中国二胡音声的缩影。

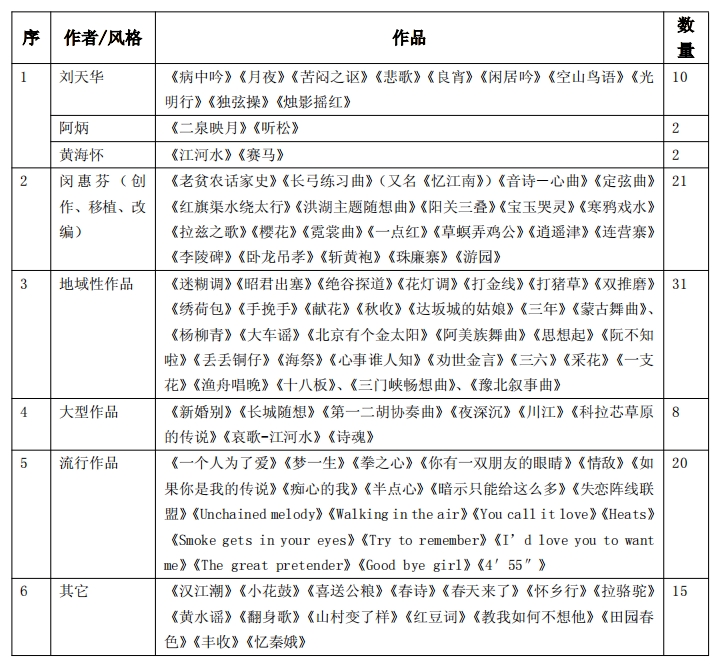

2006年,闵先生公开发行的百首作品,数字化永久保存在上海音像资料馆“名人名家作品库”。这些作品的一度创作跨度在1915-1995年,二度创作跨度在1963-2006年。这百余首跨越百年的时代金曲,既是先生个人艺术成就的展示,又是百年二胡发展成就有力见证。作品如下:

(二)二胡美学

二胡有着千年的历史,闵惠芬先生一生都在为二胡这件土生土长的乐器“寻找中国声音”。自1975年,闵老师明确提出二胡演奏美学“器乐演奏声腔化”以来,她从音响形态,对广泛存在于传统音乐中的各种类型的“润腔”,进行多方位的微观细节的探索与实践。40年间,她以火一样的热情,耕耘、播种在这片艺术的田野。北到内蒙、南到海南、西到新疆、东到台湾,行走在祖国大地上,蜂采蜜,她采美。足迹走到哪儿,都要尽力去听当地的传统音乐。虽然辛苦,但她收获颇丰:推出了“器乐演奏声腔化”专场音乐会;发行了“器乐演奏声腔化”作品专辑;召开了“器乐演奏声腔化”专题研讨会。40年弹指一灰间,但闵老师却40年磨出了一把利剑,不仅给“润腔”研究提供了具象描述,填补了理论研究的缺失,而且给中国民乐界耕耘出一个艺术的百花园。

2014年,国家社科基金艺术学面向全国招标,在课题指南中新增一项“中国传统音乐声腔研究”,并被列为音乐研究方向中唯一一个“优先选项”。这已经是在国家文化安全层面、在学理层面对闵老师一生艺术探索的肯定与认可。

“器乐演奏声腔化”[]是一种思维方式,有了它,二胡艺术与中国文化就有了千丝万缕的联系。

“器乐演奏声腔化”[1]是一种艺术理念,有了它,二胡艺术就具有了中国神韵。

“器乐演奏声腔化”是一种操作方法,有了它,二胡艺术的中国神韵就立足于艺术性的基础之上。

“器乐演奏声腔化”是一种音乐语言,有了它,二胡艺术就拥有了广泛的群众基础。

“器乐演奏声腔化”取之于民间用之于专业,成为当代学者破解闵老师成功的密码,破解中国音乐神韵的密码。

————————

脚注:

[1]关于闵惠芬先生的“器乐演奏声腔化”这一美学命题,本人已写过四篇,详见拙文①精湛作品的隐秘结构系列研究-“微”视角下闵惠芬二胡润腔艺术力度形态解析.人民音乐,2015.11;②当代二胡艺术的丰碑与种子.中国音乐.2014.3;③闵惠芬“器乐演奏声腔化”艺术理念的考察与分析.交响.2012.1;④闵惠芬二胡音乐速度、力度结构分析.音乐与表演2012年。

————————

(三)闵惠芬精神

闵惠芬先生的品格,如同她的成就一样令人敬重。闵先生说:

“我把二胡拉好,这辈子就值了。”

“我对艺术的追求是没有止境的。我拉琴,要拉到我再也拉不动的那一天,要拉到我背不出乐谱的那一刻。”

“我的一切奋斗和追求出自我的信念,为民族音乐事业的奋斗是我生命的需要。民族音乐是世界的瑰宝,值得我为之献身。离开了这一点,我的生命就没有意义了。”

这是艺术的召唤,也是艺术的品格。

闵老师不仅这么说,也在这么做。说到做到是“闵惠芬艺术精神”生发的基石。

闵惠芬精神是一种“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”的探索精神。

闵惠芬精神是一种“重传承、勇开拓”的创新精神。

闵惠芬精神是一种“重家国情怀、重人间冷暖”的大爱精神。

闵惠芬精神是一种“赤子心、民族魂”的爱国精神。

结语

年年岁岁花相似,岁岁年年总忆君。又是一年清明至,我不禁想起一幕:2013年11月21日,“上海音乐学院附中建校60周年”民乐专场音乐会在上海音乐厅举行,恰逢我在上海学习,我拿着闵先生亲手给的珍贵门票进了音乐厅。那场音乐会,先生是压轴出场,当她拿着二胡款款从侧幕走上舞台时,台下掌声雷动,观众都在轻声地喊“闵老师、闵老师”。当时的氛围,让很多台下的观众流泪听完《洪湖主题随想曲》。谁知道,刚刚在舞台上那个英姿飒爽的闵老师,却在演出结束的当晚,直接被送往医院……

她就是这样,哪里需要到哪里,从未把自已当“腕”。她没有经纪人、没有化妆师、没有跟班……却有千万个知音。半个世纪以来,无论国内是国外,台前幕后都是她一个人打理。她是个超人吧,她应该是个超人。因为她不仅长年累月地活跃在十多个国家的舞台,而且还是个使命感强又极自律的艺术家。半个世纪以来,她只专注做好一件事,那就是沿着刘天华先生开创的二胡路,奋力前行,当好旗手,当好“护”(胡)琴使者。半个世纪以来,她为二胡创作、演奏、美学、民乐走向世界、飞入千家万户而上下求索,鞠躬尽瘁。当代民乐有了闵惠芬,何尝不是一种大幸!

人生如梦易逝,流年似水匆匆。蓦然回首,2017年如约而至,闵先生离开我们已整三载。山河未改,文艺振兴,传统文化的春风正在温暖着我们的时代,正在沐浴着我们的生活、学习和精神。闵惠芬先生等宗师的琴道造化,让传统文化的神韵与精髓永远留在了世间人心,永远启迪着后人!