摘要:在各个地域民间音乐文化的影响下,产生了各具特色的板胡音乐作品,而东北地方风格的音乐语言是当代板胡作品中十分常见且重要的音乐元素,其中不乏具有广泛影响力的优秀音乐作品,但对东北地方音乐风格板胡作品的研究却十分稀缺。本研究力图填补此缺憾,对新中国成立后不同时期的东北地方音乐风格板胡作品进行整理与研究,以其中具有代表性的作品为例分析其创作特征,并结合本人多年研习板胡的经验与思考,进一步阐述东北地方音乐风格板胡作品的演奏技法。在此基础上,对东北地方音乐风格板胡作品的主要特征进行总结,为板胡音乐创作者、演奏者提供参考。

关键词:板胡;东北地方音乐风格;板胡演奏

引 言

板胡,最初是地方戏曲中的主要伴奏乐器,随着梆子腔的兴起而逐渐兴盛。新中国成立后,在板胡艺术家们的大胆尝试与奋斗下,根植于民间土壤的板胡音乐走上了器乐表演的艺术之路。1949 年,不满 16 岁的张长城在庆祝西安解放的日子里,登台演奏了其改编的板胡作品《东北秧歌舞曲》,带领板胡作为独奏乐器登上艺术舞台。1957 年,刘明源在莫斯科第六届世界青年联欢节上演奏了《大姑娘美》等板胡作品,引领着板胡走向国际舞台,并为中国获得了金质奖章。值得关注的是,《大姑娘美》是彭修文根据东北民间唢呐曲牌改编的板胡独奏曲,具有浓郁的东北地方音乐风格。

回顾历史,见证了板胡艺术发展的两首作品都运用了东北地方的音乐风格展现板胡独特的艺术魅力,可见该风格是板胡诸多音乐语言中十分重要的音乐元素,值得对其进行分析与研究。

一、1949 年—1966 年的东北地方音乐风格板胡作品

这一时期是当代板胡艺术(与几百年来主要为戏曲伴奏以及民间音乐中的板胡艺术区分)发展的起步时期,板胡开始用器乐语言独立地表现音乐。

(一)作品创作特征

这一时期的东北地方音乐风格板胡作品大多是由板胡演奏家们改编创作的,因此,对于东北民族民间音乐素材的使用较为简单,但由于自身专业优势,改编创作的作品能够较好地将东北民族民间音乐素材与板胡的音乐语言和表达方式相互结合。出现了《东北秧歌舞曲》《灯节》《大姑娘美》《对花》《春城节日》《幸福年》等优秀的东北地方音乐风格板胡作品。

1、具有浓郁的东北地方音乐风格

这一时期的东北地方音乐风格板胡作品以移植或改编作品为主。如《东北秧歌舞曲》,由张长城根据东北民歌《秧歌调》改编而成,使用轻松愉快的主题表现了东北人民扭秧歌时“稳中浪、浪中梗、梗中俏”的特点。再如《大姑娘美》,由彭修文根据东北民间唢呐曲牌《大姑娘美》改编创作而成,此唢呐曲牌在东北大秧歌、二人转中广泛应用,彭修文将其与板胡艺术相结合,描绘了东北姑娘婉约秀丽又不失开朗大方的形象特点,通过加入了戏曲散板式的华彩乐段,使音乐产生了极大的张力。又如《春城节日》,由周其昌、丁永盛以东北民间小调为基础创作而成,运用板胡的音乐语言描绘了东北人民载歌载舞的民俗场景。

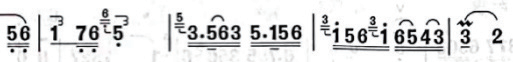

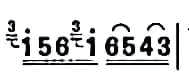

其中,《大姑娘美》是这一时期具有一定代表性的板胡音乐作品,乐曲抒情优美中不失活泼明朗,经过刘明源精妙绝伦的音乐阐释后,更是受到了许多板胡音乐爱好者的喜爱,是如今音乐会舞台上十分常见的板胡音乐作品。该板胡作品作为变体,其中有不少的乐句运用了唢呐曲牌母体的素材。板胡作品《大姑娘美》变体乐句(见谱例 1)与唢呐曲牌《大姑娘美》母体素材(见谱例 2)的落音一致,都落于商音。在此基础上,作曲家对母体素材中的骨干音进行拆分、提取,并将原本用于表达的唢呐音乐语言转换为板胡的音乐语言,运用丰富的弓法变化对音乐进行修饰以适应板胡的表达。

谱例 1:《大姑娘美》彭修文编曲

谱例 2:《大姑娘美》东北民间唢呐曲牌

2、运用大量的中国传统音乐发展手法

不论是改编自东北地方的民歌小调,还是器乐曲牌的板胡作品,都使用了对比、展开、加花、变奏、合尾等中国传统音乐发展手法,将民族民间音乐与板胡的演奏相结合,运用板胡的音色特质与音乐语言来展现东北地方音乐风格。

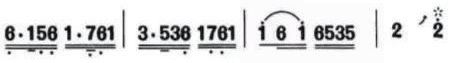

如《大姑娘美》的第一乐段,由4个乐句构成(见谱例 3),围绕着D徵调式进行音乐的表达,其中各个乐句之间具有一定的联系,符合旋律展开的“起、承、转、合”的原则。第一个乐句的落音与第二个乐句的起音一致,为“连锁”关系。第四个乐句与第一乐个句的结束部分大致相同,为“合尾”关系。

谱例 3:《大姑娘美》彭修文编曲

(二)作品演奏技法

这一时期的东北地方音乐风格板胡作品对地方的民间音乐元素保留较多,因此,演奏时要尽可能地贴近或还原其本土的音乐语言与文化气息。

如《春城节日》的引子(见谱例 4),描绘了东北

人民敲锣打鼓,欢度节日的场景,前 2 小节的四分音符使用上方大二度的垫指滑音,且滑音速度较快。在演奏引子中的十六分音符时,需注意颗粒感,模仿敲击锣鼓时短促有力的音响效果。第 4 小节和第 8 小节的“la”的尾部使用下滑音进行表达,模仿东北方言的音调特点。

谱例 4:《春城节日》周其昌、丁永盛曲

再如《大姑娘美》,是根据东北民间唢呐曲牌改编创作的板胡作品。因此,在板胡的演奏中有时需要模仿唢呐的音乐语言。这不仅能够较为贴近原曲牌的音乐表达,还能够使其在板胡的演奏中更好地体现与还原地方民族民间音乐的风格特点。以下例 5 为典型,这一处利用“mi”到“do”的小六度滑音来进行表达,滑音时要强调过程,模仿唢呐的“打嘟噜”,丰满的滑音能够达到更佳的效果。

谱例 5:《大姑娘美》彭修文编曲

这一时期的东北地方音乐风格板胡作品以移植或改编于东北民族民间音乐曲调的作品为主,根据当地民族民间音乐种类为基础进行编创,以适应板胡音乐的表达。因此,演奏者要在还原民族民间音乐语言的同时,运用板胡自身的特色与优势进行器乐化地表达,运用恰当的技术技巧丰富音乐的最终呈现。

二、改革开放以来的东北地方音乐风格板胡作品

随着文化的繁荣兴盛和文化自信的提升,中国优秀的传统文化越来越受重视,中国民族音乐作为文化中重要组成部分,正不断前进与发展,板胡艺术也在演奏家、作曲家、理论家的共同努力下,进行着积极的探索与尝试。

(一)作品创作特征

越来越多专业作曲家的关注与介入,为东北地方音乐风格板胡作品提供了重要的助力。很少简单地、原封不动地使用一些已有的民间音乐曲调,而是汲取其中的精华部分作为素材,并加入新的构思,进行了大胆的探索与尝试,丰富与拓展板胡的音乐语言与艺术表现力,出现了《关东小曲》《情系黑土地》《黑土韵》《嫁衣裳》《秋颂》等一系列如今活跃在各大音乐会舞台上的板胡音乐作品。

1、以东北民族民间音乐为元素进行运用

这一时期的作曲家对东北民族民间音乐的运用更加灵活,很少再将原有的民族民间音乐作品整段引用作为主题。更多地是将其作为“原料”,重新进行加工,进行“传统基因的现代重组”。①

《关东小曲》是赵夺良选取并精炼东北二人转音乐素材创作而成的作品,经过全新的构思,将其创作成为一首结构精巧、地方风格浓郁、脍炙人口的板胡作品。《情系黑土地》是张式功创作的板胡协奏曲,根据二人转中 的《文嗨嗨》《红柳子》等曲牌为基调创作而成。《黑土韵》,是隋利军创作的高、中音板胡协奏曲,此曲同样也是借鉴了二人转音乐,并大胆地使用现代的创作技法,运用了爵士风格的节奏特点,将东北音乐风格与其进行融合。

《嫁衣裳》,是李博禅为中音板胡与钢琴而作的标题性单乐章协奏曲,将东北婚丧嫁娶小调与现代的音乐语言相结合。《秋颂》,是王丹红创作的民族管弦乐队作品《高粱红了》中的第四乐章,此曲根据东北秧歌的素材衍生、扩展而成。

2. 拓展板胡的音乐语言与艺术表现力

这一时期的东北地方音乐风格板胡将东北民族民间音乐元素与现代音乐创作技术相互融合,将板胡的音乐语言与其他乐器的音乐语言融汇互释,在一定程度上推动了板胡在演奏技术方面的突破,促进板胡的表达能力到达新的高度,为板胡艺术的发展贡献力量。

(二)作品演奏技法

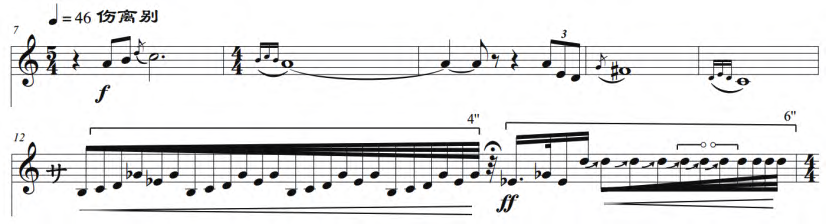

随着作品内容的多样化与复杂化,这一时期的东北地方音乐风格板胡作品在演奏技术方面较前两个时期有着更高的要求,较大程度地拓展了板胡的音乐表现力。例如李博禅创作的《嫁衣裳》,“伤离别”部分(见谱例 6)展现悲痛欲绝的心碎感。因此,需要对左手与右手的演奏技法进行合理编排。此部分左手的揉弦多为压揉,随着力度的推进而加快频率、加大力度,以表达内心情绪的波动。同时,滑音的速度不宜太慢,要对其滑音的起始音与终点音进行强调,体现顿挫感,进而表达“捶胸顿足”的音乐形象。此外,右手运弓的弓速随着渐强而加快,随着渐弱而逐渐减慢,在此基础上,配合着弓压的变化,将右手运弓与左手按弦时的演奏相互融合,较为恰当地展现音乐形象。

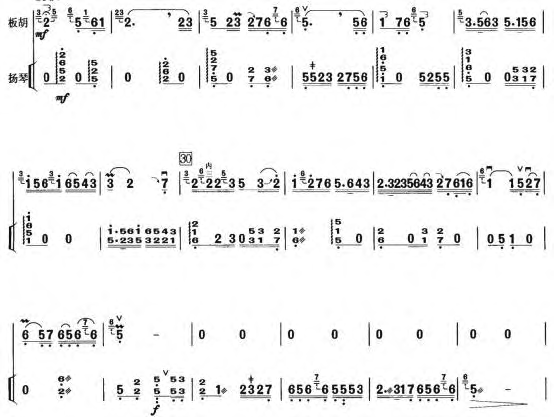

谱例6:《嫁衣裳》李博禅曲

《嫁衣裳》的“嘱托”部分与“伤离别”部分在演奏方面有着较大的差异。“嘱托”部分(见谱例 7)的揉弦皆为滚揉,不能使用“伤离别” 部分中的压揉,避免情绪过于悲壮浓烈。同时,此部分的滑音需体现其中的过程,避免产生顿挫感,从而表达长辈语重心

长的音乐形象。此外,在力度方面与“伤离别”部分也有较大的不同。此部分演奏力度偏弱且变化较少,因此,在右手运弓方面避免过多的表情与换弓的痕迹,配合左手的揉弦与滑音表达依依不舍但又无可奈何的音乐形象。

谱例7:《嫁衣裳》李博禅曲

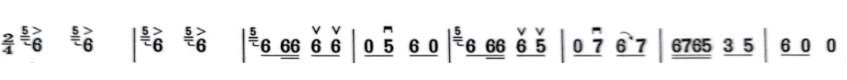

《嫁衣裳》的“起轿”部分(见谱例 8)以东北传统的婚丧嫁娶小调为素材创作而成,演奏上需模仿唢呐、锣鼓的音响,因此,滑音的控制尤为重要。首先,对于谱面上标注了起始音与终点音的滑音,需对二者进行强调,并体现其音与音之间连接的过程。其次,对于谱面上未标明终点的滑音,要注意滑动的幅度不宜过大,避免跳脱出音乐的整体氛围,要控制滑音的距离与幅度,表现轿子颠簸感的同时又不过分夸张。

谱例8:《嫁衣裳》李博禅曲

这一时期的东北地方风格板胡作品,较好地将东北民族民间音乐元素与现代的作曲技法相结合,在一定程度上丰富了板胡的音乐语言与艺术表现力。同时,也对演奏者在二度创作方面提出了更高的要求,既要描绘地道的民族民间音乐语言,又要将其与当今的时代语言相融合,以满足当下的审美需求。

三、东北地方音乐风格板胡作品的主要特征

纵观建国后东北地方音乐风格板胡作品,不论是在乐曲的创作方面,还是演奏技法方面,都取得了一定的进步与发展。但无论是哪一时期的东北地方音乐风格板胡作品,都力图将东北民族民间音乐风格与时代气息相结合,寻求贴近人民群众生活的音乐主题,运用多样的创作、演奏技法丰富作品的音乐内容与艺术表现,对东北民族民间音乐与板胡艺术的关系不断进行探索,为板胡艺术的发展贡献力量。

(一)民族风格与时代气息相结合

将东北民族民间音乐元素在板胡作品中进行灵活且具有创造性地应用,将西方大小调式与中国五声调式进行碰撞与融合,运用东北民族民间音乐中极具特色的音律,以及三度、六度滑音,发挥板胡擅长表达民族民间音乐语言的优势,既展现了浓郁的地方音乐风格,又符合的时代审美。

(二)贴近生活,面向大众

东北地方音乐风格板胡作品的题材贴近人民群众的生活,展现东北人民性格特点与生活观念,描绘当地的民俗文化场景,与大众的生活产生了较强的联系。同时,板胡音乐根植于民族民间音乐的土壤之中,极富中国民

族乐器音色特质与中华民族审美文化心理认同的乐器,能够与大众产生情感上的共鸣。因此,东北地方音乐风格板胡作品十分受大众的喜爱。

(三)内容丰富,技法多样

东北地方音乐风格板胡作品根据不同民族民间音乐素材改编或创作而成,因此其音乐内容较为丰富。这也对演奏者提出了更高的要求,面对不同的东北地方音乐风格板胡作品,产生不同的解读。在演奏中,乐谱更多地只是一个纲要,是乐曲结构、曲调、节奏、情绪的基本反映,其中的音腔变化十分多彩。②在二度创作中,演奏者需要对作品使用的民族民间音乐素材进行分析与理解,运用恰当的演奏技法将其风格特点体现在演奏中,展现乐曲风格的同时,展示个性表现力。

(四)勇于探索,不断发展

从最初对一些已有的东北地方民间音乐进行较为简单的引用,到如今将其作为素材与现代作曲技术相结合,东北地方风格板胡作品的创作队伍与创作成果也正不断发展。更多专业作曲家的加入,不仅丰富了该风格的板胡作品,还拓展了板胡演奏音乐语言与艺术表现力,对板胡艺术的发展进行了新的探索,为板胡艺术的发展贡献了重要的力量。

结 语

东北地方音乐风格的音乐语言是当代板胡作品中十分常见且重要的音乐元素,本文通过对建国后三个时期的东北地方音乐风格板胡作品进行研究,观察其在探索与尝试中不断发展。

随着越来越多的专业作曲家关注与介入板胡音乐的创作,在作品中将民间音乐元素与多元化创作技法相结合,板胡传统的演奏技术不能满足如今的艺术表达需求与时代审美追求。因此,板胡艺术要在继承优秀传统音乐文化的基础之上,寻求当今的时代语言,继续探索与尝试多元化音乐表现与艺术表达,在理论与实践方面大胆创新,推动板胡艺术不断发展与进步。

注释:

① 李西安.“民族器乐的创作与发展”系列讨论之二十三 我们将如何面对21世纪?——民族管弦乐队的转型、解构及其它 [J]. 人民音乐 ,2000,(04):10.

② 沈诚.板胡艺术传承发展的时代境遇[J].中国音乐,2009,(02):66.

参考文献

[1]沈诚.板胡经典乐曲三十首演奏释义[M].人民音乐出版社,2010.

[2]赵夺良.东北风格板胡教学曲论[M].春风文艺出版社,2020.

[3]陈旸.东北民族民间音乐与东北文化[J].文艺争鸣,2009,(03).

[4]沈诚.板胡的地方风格与技巧 [J].中国音乐,1997,(02).

[5]张洪宾.中国板胡路在何方——对板胡发展现状的回顾与思考[J].乐器,2009,(06).