摘 要:板胡独奏曲《红军哥哥回来了》是板胡演奏家张长城、原野,于1958年共同创作的具有浓郁民族风味的一首器乐曲,其描绘了红军胜利归来返乡的场面。该曲兼收中国民间音乐元素,并蓄西洋作曲技巧,作品在演奏技法、曲体结构、转调手法等方面,都有着其独特韵味。本文通过对其进行音乐分析,并联系成曲背景,将之放置于大视野之下,观其生前身后,得出个人思考。

关键词:《红军哥哥回来了》;中音板胡;西北音乐元素

板胡独奏曲《红军哥哥回来了》是板胡演奏家张长城、原野,于1958年共同创作的具有浓郁民族风味的一首器乐曲①,原是二人为当时为即将在北京举行的“全军第二届文艺汇演”演出,而准备的参演作品。

板胡独奏曲《红军哥哥回来了》的创作灵感源于现代诗人李季②的长篇叙事诗《当红军的哥哥回来了》,该诗共有 40 节诗篇,诗中故事内容大致可分为三部分:民族抗日——归家——解放全国。彼时身为陕西西安人的张长城碰巧从广播中听到该诗,并为其中所讲述的故事而感动③。于是张长城与原野根据原诗中的故事,取用诗中“归家”的情景内容,并结合陕西音乐元素,有意识地融入、运用许多民间音乐元素,创作出板胡独奏曲《红军哥哥回来了》。

在《红军哥哥回来了》(注:该词后续均指板胡独奏曲《红军哥哥回来了》)一曲,作曲者兼收中国民间音乐元素,并蓄西洋作曲技巧,使得作品在演奏技法、曲体结构、转调手法等方面,都有着其独特韵味。以西方曲式结构为外形,讲述中国故事……

一、《红军哥哥回来了》架构透析

(一)三部性原则

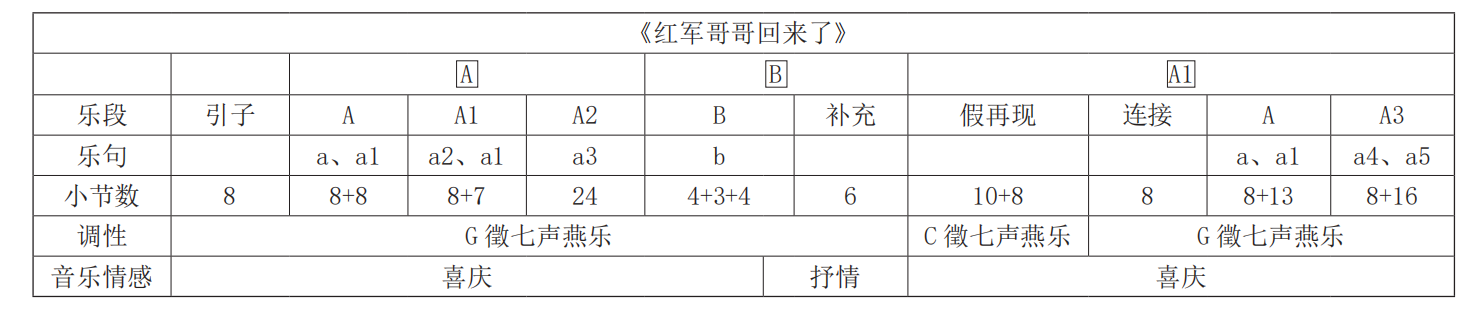

张长城、原野在创作《红军哥哥回来了》一曲中,借鉴西方曲式结构,采用带再现复三部曲式。其曲式图如下:

乐曲结构共分三部分,音乐情绪呈现喜庆——抒情——喜庆的布局,与文学中“总—分—总”有相通之处,可见其结构具有一定的逻辑性。

首部,在通过引子的徵音上同音重复,模拟锣鼓节奏的疏密变化、强弱拍交替,开门见山地展现出了老百姓喜迎红军归来的热烈欢腾场面。随后音乐经过三段变奏式延伸发展,以渐慢渐弱力度结束后,转入了对比性的中部。

中部,主要描写讲述红军哥哥回乡后与亲人朋友倾诉思念之情的画面,音乐情感较为舒缓、深情。音乐在进入中部后,音乐速度骤降,转入慢板,音乐内容与情绪与首部有较大不同。且在板上强拍处使用偏音,将婉转、细腻的音乐铺展开,细细倾诉衷肠。

第三段再现部 ,为紧缩再现。乐曲首先以假再现形式,再现,将音乐情景、音乐氛围“拉”回到军民欢悦的场面。并且该处假在转调形式上较为独特,作曲者是通过对板胡定弦的改变——52 弦变为 26 弦,达到的调性变换。他们以共同音“re”进行转调,即前调“sol”等同于后调“re”,将音乐转为 G 商调。随后同样通过定弦还原,以共同音取得“回顾”、“统一”的效果。第一段部分音型,回顾的同时,还增添描绘了乡亲们欢送子弟兵再次出征奔赴新的战场的场面。

由此可见,基于当时创作民族音乐的大趋势之下,二人有意识地吸收、借鉴西方音乐理论,并运用到实际创作、演奏之中。加之由于其自身长期浸染于民间艺术,受传统音乐文化潜移默化影响,陕西地方音乐常用的音乐语汇、惯性思想自然而然地被融入于音乐作品创作之中。

(二)长音起头、音阶收尾

在《红军哥哥回来了》的段落交替(包括开头、结尾)等重要节点,音乐旋律具有“长音起头、音阶收尾”的特点。即乐曲在乐段开头处,音乐常用同音重复的手法以长音的形式呈现;而乐段结束处,音乐则会出现较长时值的音阶形式呈现。如见乐曲引子(1 至 8 小节)、再现部 A3(135 至 140 小节)处。

从外部结构看,乐曲开头、结尾处,引子以同音重复,渲染场景,结尾处以长时值的音阶上行结束,最终落于徵音结束全曲。

从内部结构看,段落交替处同样具有“长音起头、音阶收尾”特点,如首部 A2 开头处(47 至 54 小节)、再现部假再现开头处(47 至 54 小节)、首部 A2 段结尾处(58 至 68 小节)等。

可见,乐曲起头和收尾处存在规律特点,作曲者是将 “长音起头、音阶收尾”这一手法看作有特殊意义、作用的。这有可能是受到当地语言的用法习惯以及音调的影响。

“长音起头、音阶收尾”这一手法的作用,其一是突出段落结束感。作曲者在乐曲中除了彰显节奏的周疏区分,还突出了乐曲速度的骤缓变化。音乐行至某处,由于节奏、速度、音符的不断重复、不断强调,使得该处具有乐段的段落语句终止感。由此可见其是具备段落划分作用,或者说是在乐段需要收束或开启时,自然而然的使用到这一手法。

其二是渲染一种情绪、场面。比如在乐曲最后结尾处的四小节,以小节为单位的长音通过强颤弓强调,“re、 fa、sol”旋律上扬,最终欢快结束。营造出曲尽意留的感觉,欢闹的音乐形象、气氛深入人心。

由此可见,在《红军哥哥回来了》一曲中,作曲者已经不同以往民间传统音乐的创作,开始有意识地搭建整体至局部的乐曲结构,以求达到乐曲架构具有一定的共同逻辑性与理论性,这不难看出其受到西方音乐曲式结构思维的影响。

二、植根民间——观乐曲西北音乐元素

《红军哥哥回来了》调性主要为 G 徵七声燕乐。其旋律围绕徵音及其上下四度宫、商,三个骨干音进行发展、阐述。音乐旋律以跳进为主,整体走向呈现“锯齿状”状,如同“ ”,使得音乐其旋律具有一种直上直下、起起落落之感,具有西北音乐的直爽刚劲的特点。

”,使得音乐其旋律具有一种直上直下、起起落落之感,具有西北音乐的直爽刚劲的特点。

(一)苦音调式

在《红军哥哥回来了》一曲中,旋律的一个非常显著的特点,便是取用源于陕西的“苦音调式”,并在乐曲中着重使用。

“苦音调式”即为以宫、商、清角、徵、微降变宫为主的五声、六声、七声音阶,用这一音阶构成的曲调均以徵音为终结音,并有以下特点:一是音阶中的微降变宫(↓ 7),稍高于清羽(b7),稍低于变宫(7),是介乎二者之间的一个特殊音级。清角音(4)基本上不变,但是偶有微升(↑ 4)的情况④。

在乐曲首部与再现部中,其 b7、4 由于其律制与十二平均律相同,并且其多出现于技法中,如上滑音,或者弱拍弱位中,在音乐中并不突出。所以首部与再现部处的偏音(包括变宫)更多起到辅助作用,是出于给音乐带来不一样色彩性的目的。

而中部,则出现↓ 7,其介于 b7 与 7 之间,具有一种游移性,且旋律强拍位对游移音的再次强调,加之放慢拉弦速度、加重左手揉弦、拍号倍增等,音乐顿时变得悠长、细腻,增加了些许愁苦感。

尤其是中部补充处最后两小节(88、89 小节),旋律处于板胡的极高音区,演奏者高音弱奏,以及游移音↓ 7所带来的暗淡色彩,音乐给人的感受纤细而连贯。加之其处于中部末尾,结合音乐的故事性,这一处既像是夜阑人静安息之后,想哭却又抑制的小声啜泣;又像是夜深人寂安静之际,摇曳即将熄灭的灯火烛影;又如晨雀群飞叽喳之时,遥遥天边的东方既白……虚虚实实,予人遐想。

(二)浓入淡出——吸收碗碗腔旋律特点

在《红军哥哥回来了》一曲中,旋律还借鉴了陕西碗碗腔的音乐元素,呈现出的“浓入淡出”的特点即音程跳进、下行连续级进,这在乐曲中部尤为突出。

音乐旋律在大跳进入之后,续以下行的连续级进,浓入淡出。这一特点尤其是以乐曲中部使用最盛,随处可见。旋律的这一风格特点,可能是借鉴了陕西、山西等地的碗碗腔的风格。碗碗腔音乐同样具有大音程跳进和下行连续级进的特点,唱腔中大跳进十分频繁,尤以七度、十一度大跳,是碗碗腔的一个突出特点。而下行中的诸音如 la-sol-fa-mi-re,fa-mi-re-do-xi-la-sol等等,更是屡见不鲜的基本乐汇。大跳进和下行连续级进构成了碗碗腔音乐旋律的基本特征⑤。转回原调——C 徵调,并立刻通过支柱音上四度跳进,达到对主音——G 徵的调性巩固。随后紧缩再现 A、A1,使音乐再现部与首部“遥相呼应”,乐曲中部借鉴了碗碗腔的这一特点,既增强了乐曲的地域风格色彩;又通过跳进进入,级进渐出,像是人声叹息一般,快速且大幅度的吸气,慢速且悠长的吐气,加强了乐曲的感叹、惆怅感。民间有“一清、二簧、三秦腔,细腻不过碗碗腔”的说法,碗碗腔的借鉴使用,使得中部音乐形象更加贴切生动。

并且就旋律落音与结束音而言,在碗碗腔中可以在音阶中任何一个音级落音,但其唱段结尾一般以徵音作结,即徵调式居多,该曲同样借鉴、保留了这一特点。另外在《红军哥哥回来了》一曲中,除了特定地运用苦音音调、碗碗腔元素,旋律还在旋律整体上与旋律细节以纯四度为框架进行发展、变化,这是受西北音乐的影响。

从乐曲主题旋律来看,音乐起始便先现徵音到上方宫音的四度框架,以跳进作为主题旋律的高低两极,随后的旋律变化都是在这一范围进行(复音程需转为最小单音程)。如在 a 句(9-16 小节)的第一个乐逗(9-12小节)的强拍及落音处不断强调宫、徵二音,在徵、宫音的四度框架之内发展旋律,以羽、角、商音作为次级音进行填充,充实旋律形象,旋律增加了变化。尽管到了第二个乐逗处(12-16 小节),音乐旋律虽再度发展变化,但是旋律也仍处于宫、徵(仅以最小音程距离,即五度视为四度)四度框架内。

《红军哥哥回来了》一曲与西北民间音乐的密切联系,由此可见一斑。

三、锣鼓迎归——拟声音色技法

《红军哥哥回来了》全曲基调为热闹、欢快。所以为表现这种民众欢闹的场景,作曲者便在乐曲中,以特色技法或单音重复的手法,模仿最能代表民间热闹氛围的锣鼓打击音色。

乐曲再现部( )是对乐曲主部的变化再现,通过之前的完全重复,回顾了第一部分的音乐形象及内容,并开始变化重复。小节嵌入了模仿喜庆锣鼓声的快速五度和弦强奏,并采用“弹拉双弦”⑥模仿锣鼓敲击的音色,与乐句旋律并相互交错,实现音色交替变化,模仿两种不同形象的对话。你道一言,我说一句,形成紧凑的对答句,这种手法颇似民间称之为“公婆吹”的器乐演奏形式。这一处音乐给人的感受,好似原先一支队伍彼时分为两组,一组先出,一组后现,你一句我一句,嬉笑打闹,好不欢闹。最终红军在一片欢腾的锣鼓声中告别乡亲,踏上新征途的动人情景,在音乐最有力的高潮中结束全曲。

)是对乐曲主部的变化再现,通过之前的完全重复,回顾了第一部分的音乐形象及内容,并开始变化重复。小节嵌入了模仿喜庆锣鼓声的快速五度和弦强奏,并采用“弹拉双弦”⑥模仿锣鼓敲击的音色,与乐句旋律并相互交错,实现音色交替变化,模仿两种不同形象的对话。你道一言,我说一句,形成紧凑的对答句,这种手法颇似民间称之为“公婆吹”的器乐演奏形式。这一处音乐给人的感受,好似原先一支队伍彼时分为两组,一组先出,一组后现,你一句我一句,嬉笑打闹,好不欢闹。最终红军在一片欢腾的锣鼓声中告别乡亲,踏上新征途的动人情景,在音乐最有力的高潮中结束全曲。

除了上文所说之处,在乐曲最开始处,同样也有模仿打击乐器的现象。如在乐曲第 1 至第 8 小节处,该处作曲者通过徵音上的同音反复,削弱了旋律在此的作用,

将听众的注意力转移至节奏以及音色的疏密,音量的明暗变化之上。而通过对音符时值长短的有机运用,以及上滑音、颤音,渐弱后又渐强的力度起伏变化等手法,模拟出鼓乐滚奏时均匀且充满渐进的强弱变化的样式。以此代表乐曲开端,乡亲们迎接红军归来的场景。同时在“鼓声”的暗示下,表明乐曲故事也进入正题。

模拟音色这一做法,体现了音乐的特色与情绪,并且为后续国内民族音乐作品的创作,提供了范例,具有一定的影响。

结 语

板胡独奏曲《红军哥哥回来了》,现在看来可能其音乐内容方面具有一定的历史局限性,但是就当时的民乐创作尤其是板胡方面,该作品对其发展、创新具有长足的促进作用。基于以及当时的环境,特别是在我国传统器乐发展蒙尘已久,历经曲折徘徊阶段之后。20 世纪五、六十年,国家从全社会层面回顾自身,认清自我,整装上路。就像杨荫浏先生所希望的“从过去寻找未来”,在理清国内的传统音乐之后,音乐创作工作在此基础上的“继往开来”。就如同板胡独奏曲《红军哥哥回来了》一般,在这时音乐工作者们,尝试结合使用中乐、西音,尤其是在民族乐器,这一类传统乐器层面,开始了属于我们自己的创新与运用。板胡是秦腔曲牌中的重要领奏乐器,原本属性便与陕北民歌的属性趋同,因此在创作上成为了天然的选择⑦。于是用传统形式创新内容,演绎歌唱新生活、新社会。“怀旧”的乐器与“尚新”的追求,是中华人民共和国成立五六十年代乃至之后,绕不过去的内容。

注释:

① 张长城,原野.红军哥哥回来了(中音板胡独奏)[J].北方音乐,2006,(08):8-10.

② 李季(1922年8月16日-1980年3月8日),男,河南唐河县祁仪镇人,原名李振鹏,笔名里计、于一帆等,现代著名诗人。

③ 侯杰.张长城与板胡曲《红军哥哥回来了》[J].乐器 ,2013,(04):70-73.

④⑤中国民间歌曲集成—陕西卷[M].中国ISBN中心出版,1994.

⑥ 李文佳.小提琴曲《红军哥哥回来了》对二胡演奏艺术的借鉴[J].音乐生活 ,2021,(01):24-28.

⑦ 吴晓韬.当代中国器乐作品创作对陕北民歌的借鉴与融合[J].交响(西安音乐学院学报),2018,(02): 42-48.