【内容摘要】传统江南丝竹二胡演奏中的左手技法丰富多样,对于江南丝竹风格表现有至关重要的作用。文章将左手装饰手法与江南丝竹音乐的意象表达相关联,选取四首具有代表性的传统江南丝竹二胡加花演奏谱作为研究对象,总结出压滑音、跳打音、空泛音、回滑音在传统江南丝竹二胡加花演奏中被广泛使用的装饰手法,指出其在江南丝竹音乐演奏中所要表达的独特音乐意味,并提出“装饰”不是简单在既有旋律线上进行的修饰,而是加花演奏谱内在要求的论断。

【关键词】江南丝竹;二胡;演奏装饰;《中花六板》;《梅花三弄》;《行街》;《欢乐歌》

流传至今的传统江南丝竹音乐演奏谱,基本都是江南丝竹音乐家依照母谱进行艺术加工后所形成的加花谱。在音乐教育家甘涛所著《江南丝竹音乐》一书中,对于“加花”的界定为:“加花是对整个乐曲或乐句的丰富发展,加花的字,既已在乐谱上被肯定为曲调的基本组成部分时,则演奏者就必须忠实地照谱演奏,不得无故自由增减。”[1]而“加装饰音”则要灵活得多,“装饰音一般并不详注在乐谱上,则是由演奏者在处理乐曲进行再创作时,根据乐曲的表现内容恰当地利用装饰音。”[2]所以,总体来说,“加花是对整个乐曲或乐句的丰富发展;加装饰音则是对个别乐音起润饰变化。”[3]在当前音乐环境下,对传统江南丝竹的专业研习均将流传范围较广、影响力较大的江南丝竹音乐家传谱或演奏谱作为学习范本。一般来说,这些乐谱都有较为完备的音高、节奏,弓法、指法标记以及一些装饰音及演奏符号等。对于这些乐曲的学习,如果仅仅依靠乐谱与标记照本宣科,则无论从音乐风格还是意象表达上,都与江南丝竹的音乐韵味相去甚远。

当今,二胡专业教学面对江南丝竹二胡演奏风格时,如何在学习经典二胡加花谱的过程中对其进行恰如其分的“装饰”,其关键在于理解这些装饰音或装饰手法音乐表现的意味,以及这些装饰性处理与乐曲整体音乐风格的内在逻辑关系。因此,本文选取四首传统江南丝竹二胡加花演奏谱作为研究对象,基于客观乐谱分析与主观演奏感受,分析其在乐曲装饰性方面的共性与个性的表达特征。作为本文研究对象的四首曲谱版本分别是:《中花六板》,陈永禄传谱①;《梅花三弄》,金筱伯传谱,甘涛校订②;《行街》,周皓演奏谱③;《欢乐歌》,沈凤泉演奏谱④。这四首乐曲均位列广为流传的江南丝竹“八大曲”之中,并分属音乐界内公认的《六板》族、《三六》族、《四合》族与《欢乐歌》族[4],花谱的传谱与演奏者也均为较有影响的江南丝竹音乐家,因此具有较高的版本研究价值。

由于这四份加花演奏谱为不同江南丝竹艺术家的传谱,在演奏谱中的历史传承、加花观念、装饰习惯以及乐谱标记等方面均各有其独特性,无法一概而论。笔者通过对特定加花演奏谱中标记出的左手装饰手法进行梳理,结合对其加花音调的分析,归纳总结出以下四种在演奏加花谱时被广泛运用,并对音乐风格的形成具有重要影响的二胡左手装饰手法,从音乐演奏者的角度,论述其与江南丝竹音乐表现意象之间的关联性。

在江南丝竹音乐迅速发展并臻于成熟的20世纪上半叶,许多民间音乐的传承仍然采用工尺谱,同时由于新式学堂音乐教育的普及,简谱也开始流行。在当时出版的一些民间音乐曲集中也有采用工尺谱与简谱对照排版的乐谱[5],可以看到,在工尺谱中,包括俗称“八大曲”在内的传统江南丝竹乐曲均为“小工调”;而对应的简谱,如果有调号,也都记为“D”调。在《江南丝竹音乐》关于“江南丝竹应用的调”一节中也提到:“江南丝竹因所用的管乐器主要是笛、箫、笙等乐器,根据这些管乐器的构造、性能和基本指法等特点,在演奏中,尤其在合奏中,最通常应用的基本调是‘小工调’(现在音高等于国际音高的 D调)。”[6]不过也有例外,如丝竹专家陈永禄在关于《江南丝竹二胡演奏艺术》讲座中提到:“二胡习惯拉15把式,定音有小工调、尺字调、闷工调,我1954年与孙裕德灌的唱片《熏风曲》(也就是《中花六板》)就是用丝弦二胡拉的。”[7]通过与其传谱对照可以看出,为了追求乐曲典雅古朴的音乐特点,陈永禄的演奏采用“尺字调”,也就是将通常D调定弦的二胡降低大二度,即1=C,但按照首调概念,仍然与D调一样,按照“do-sol弦”来视谱演奏。也就是说,在传统江南丝竹音乐的二胡演奏中,采用的许多左手装饰手法均与乐曲曲调的唱名相对应。理解这一点,将使下文对具体装饰手法的讨论更为明晰。

一、“软糯”的压滑音

二胡演奏家周皓将压滑音的演奏技法称作“带音”,他的解释为:“或称垫指滑音,运用保留指而兼有压弦的三个手指联合滑弦的技法。”[8]垫指滑音作为二胡基本演奏技法,其技术核心是在同一把位的四指(小指)到二指(中指)的下滑过程中,将三指(无名指)“垫”于其中,因而使得三度下滑音的过程更为圆润、流畅。而在江南丝竹演奏中的压滑音,虽然同样是四、三、二指协同运作的下滑音,但其技术核心在于“压”字。在江南丝竹的民间演奏中,左手按弦有“环指形式”的说法,也就是不同于在专业二胡演奏中规范的指尖按弦,而是用指面、靠近第一指关节的部位按弦。陈永禄对于这种按弦方式的优势表述为“有利于演奏垫指滑音,显出江南丝竹的特殊韵味”[9]。通过演奏实践发现,采用这种按弦方式,可以将琴弦的张力迅速加大,使得在到达四指按弦音位前有轻微的音高上升趋势,紧接着再通过四、三、二指的依次离弦与对琴弦压力的减弱形成一个较为缓慢的下行三度滑音效果。在民间江南丝竹演奏中有“糯胡琴,细琵琶,脆笛子,暗扬琴”的说法[10],这种“糯”的形容,根植于江南的稻米饮食文化,由稻米捶打加工而成的年糕具有黏软香糯的口感;用“软糯”来形容这种“轻压慢回弹”的江南丝竹压滑音调无疑使其更具艺术想象力。

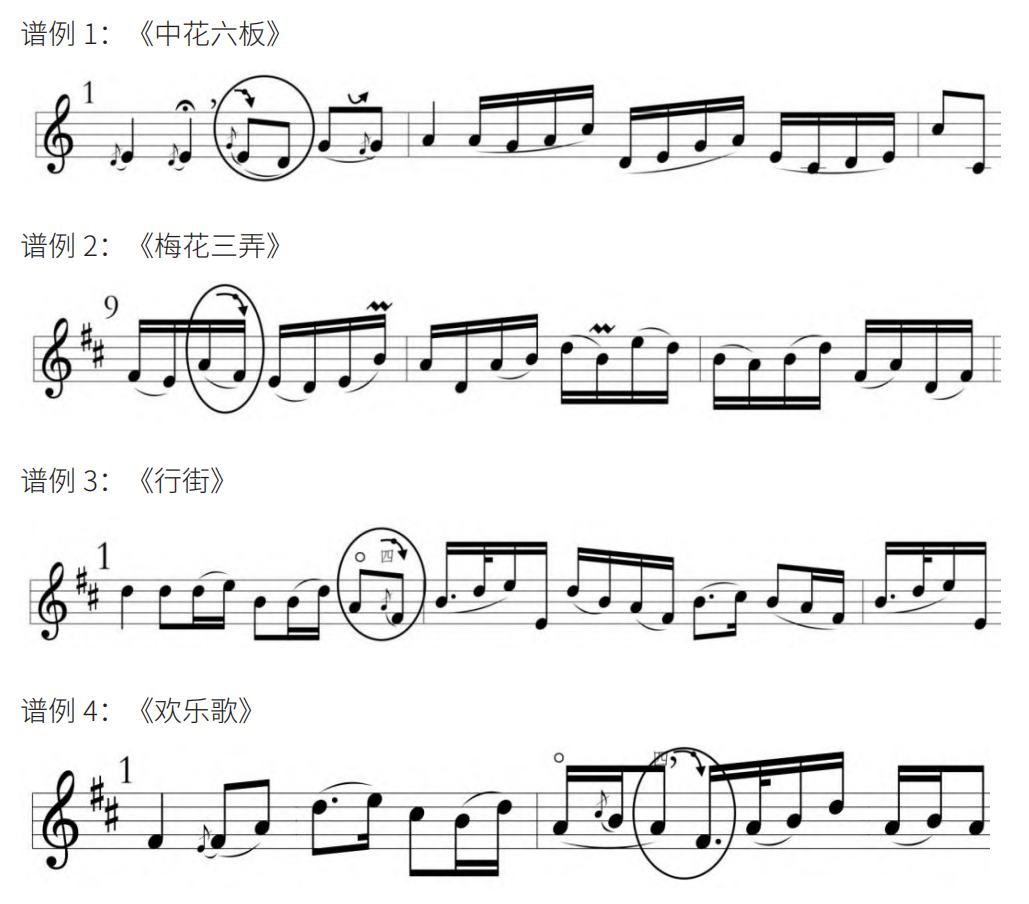

就具体音乐形态来看,这种压滑音基本都表现为由内弦“sol”到“mi”的下行小三度连接时。其中《中花六板》(谱例1)中出现20次、《梅花三弄》(谱例2)中出现 25次、《行街》(谱例3)中出现35次、《欢乐歌》(谱例4)中出现20次。

在《梅花三弄》中还出现两次“sol-fa-mi”和“sol-re- mi”这样的变体(谱例5)。

在《欢乐歌》中出现两次外弦四指到二指的垫指滑音 “高音re-xi”的音调(谱例6)。

在上述音调中,都可以通过运用这种压滑音演奏技巧来加强江南丝竹胡琴演奏中“软糯”的音乐意象。

二、“水灵”的跳打音

打音作为左手装饰技法的一种,字面意思,可以理解为手指快速击打琴弦发音。从手指动作上来说,也被称作“颤指”;由于击打琴弦的重复次数不同,在乐谱中有波音(标记为“ ”)、颤音(标记为“tr”)之分;作为一种装饰音,根据其与被装饰音位置关系的不同,又有前倚音、后倚音的区别。打音作为传统江南丝竹二胡演奏中最常应用的装饰手法,还有导音、透音、擞音等不同的称谓[11];对于江南丝竹音乐家来说,已经成为其习惯性的花指动作被大量应用于演奏中,而正是由于其频繁出现,并且重复数量、位置均较为灵活多变,故而在记谱中这种花指常常有省略标记的情况出现。这与当今二胡学习者在演奏创作型作品时,乐谱上均清晰标记出装饰音位置及明确演奏法的情况有很大不同,因此也造成学习者在演奏传统江南丝竹打音装饰技法时的困惑。

”)、颤音(标记为“tr”)之分;作为一种装饰音,根据其与被装饰音位置关系的不同,又有前倚音、后倚音的区别。打音作为传统江南丝竹二胡演奏中最常应用的装饰手法,还有导音、透音、擞音等不同的称谓[11];对于江南丝竹音乐家来说,已经成为其习惯性的花指动作被大量应用于演奏中,而正是由于其频繁出现,并且重复数量、位置均较为灵活多变,故而在记谱中这种花指常常有省略标记的情况出现。这与当今二胡学习者在演奏创作型作品时,乐谱上均清晰标记出装饰音位置及明确演奏法的情况有很大不同,因此也造成学习者在演奏传统江南丝竹打音装饰技法时的困惑。

民族音乐学家高厚永曾对江南丝竹的音乐特点做出过“小、细、清、雅”的概括[12];甘涛也谈到“演奏江南丝竹的效果,能使人如临江南的山明水秀之境”[13];音乐学家乔建中认为,“丝竹乐就是江南器乐体裁的典型代表,尤其是以‘六板’‘三六’‘四合’等音乐母题衍生出的诸多曲目,一下子就让人联想到姿态万千但又趋于同一称呼的‘水乡’。”[14]江南丝竹国家级非遗代表性传人沈凤泉也曾在与笔者的交流中多次提到,在江南丝竹二胡演奏中那种“水灵灵”的感觉。通过演奏实践感受,江南丝竹演奏中的打音要求手指感觉更具跳跃性—触弦时间更短、力度上更富有弹性、演奏速度上也要更快,并且装饰上下位置与数量多变,因之更符合“水”带给人的“灵动”的音乐意象。

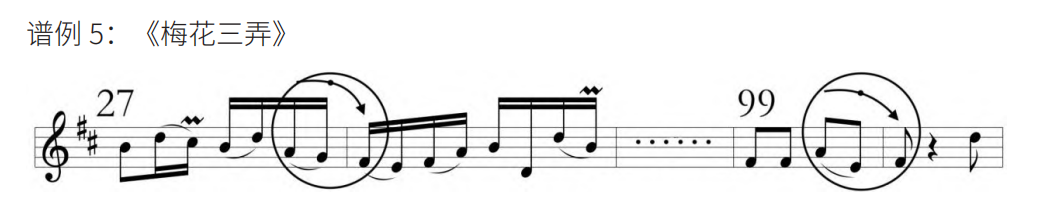

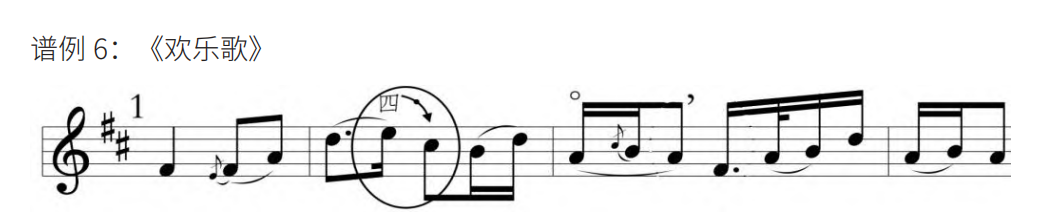

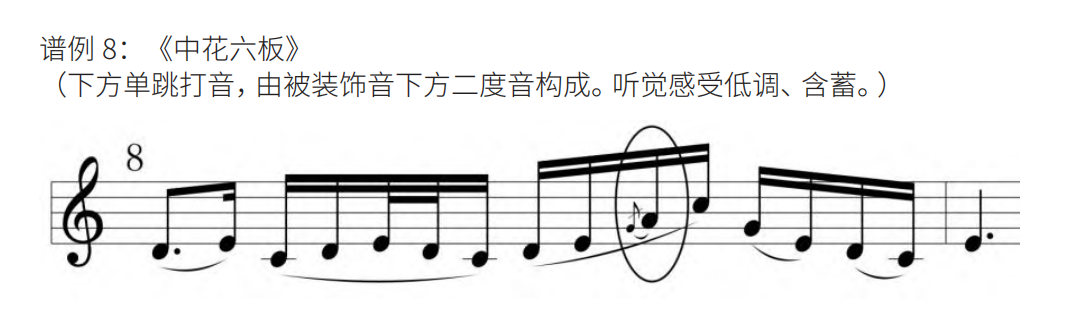

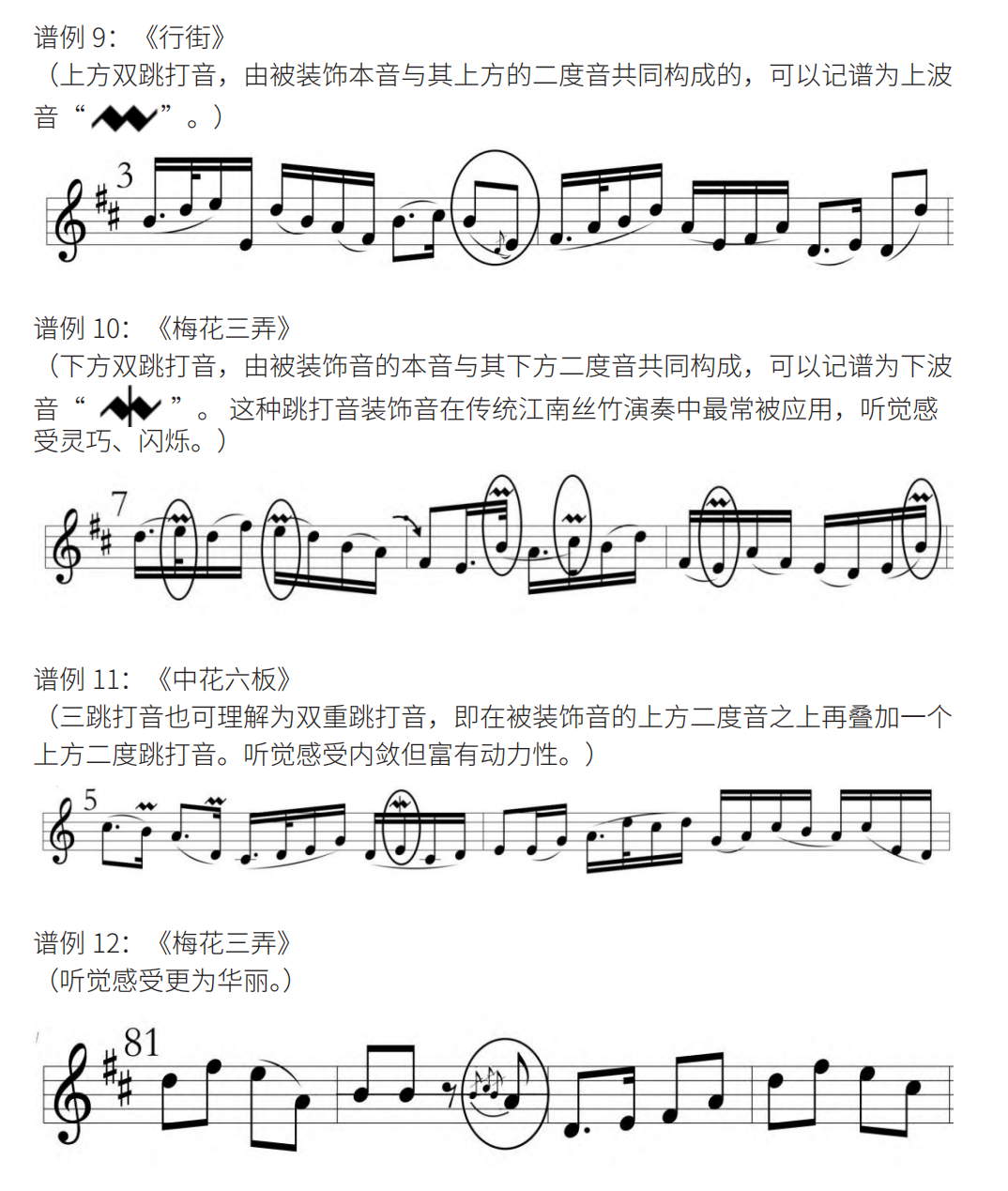

就具体装饰运用来看,内弦的“re”“mi”与外弦的 “la”“xi”,也就是以内外弦的一、二指作为被装饰音最常出现。其中,《中花六板》中出现40次左右、《梅花三弄》中出现近百次、《行街》中出现50次左右、《欢乐歌》中出现70次左右。以装饰音数量进行区分,可大致分为单跳打音(谱例7-8)、双跳打音(谱例9-10)、三跳打音(谱例11-12)等。为呈现清晰起见,单跳打音与三跳打音的谱例采用倚音形式标记。

其中,对于内弦“re”的下单跳打音也被江南丝竹演奏家称为“透音”,即“利用空弦的很巧妙的奏法,空弦 ‘do’仅是轻轻一透,隐约可闻。”[15]

传统江南丝竹中的跳打音装饰手法应用频繁、组合多变,常给人以锦绣繁花之感,陈永禄在谈到“装饰音”时强调:“要注意装饰音须为主音服务,不要太强,用要适当,不能滥用。”[16]周皓认为对江南丝竹的艺术加工要学习原始曲调,“掌握基本骨干音,熟悉原始曲调才能化简单为繁华,化平淡为雅秀”[17]。甘涛在讨论装饰音和“本音”力度关系时指出:“一般说,加花的音是虚音,而装饰音,则应是虚中之虚的音。”[18]上述“主音”“骨干音”“本音”,虽叫法多样,然均指加花演奏谱中来源于母曲的主要音符。这些主要音符作为演奏谱的旋律框架,在加花—放慢—加花中隐藏于繁复的旋律线中。要在旋律形态中保证母曲中的“字”仍然能够作为加花谱中的骨干而不被湮灭,作为起修饰作用的装饰音不仅需要短暂(跳)、轻巧(弱),而且被装饰的音一般均为演奏谱中的加花音。正如甘涛所言,从虚实关系上来说,装饰音是 “虚音之上的虚音”。跳打音多出现于对弱拍音(加花音)的装饰,因此母曲中的“字”由于时值相对较长、音量相对较强,并且由于没有过多修饰而显得相对更清晰,总体 更“实”(这点从谱例7-12中也可看出)。正如一树繁花中透出的枝干,也许不是视觉的焦点,却勾勒出树木的整体形态,这也符合江南丝竹艺术家所谓主次分明、繁简得当、虚实有度的装饰原则。

三、“通透”的空泛音

在传统江南丝竹二胡演奏谱中,常常利用内弦空弦“do”和外弦空弦“sol”,以及外弦1/2处泛音点高音 “sol”对母曲进行“加花”创作。通过实音与空弦音、泛音所产生的音色差异,对加花旋律进行装饰,是江南丝竹艺术家常会用到的音乐表现手段。江南丝竹音乐通过对母曲层层放慢地加花与装饰,常使演奏谱表面上显得音符相当密集,但是优秀的演奏与合作又能使听者感觉如沐春风而无“繁手淫声”之嫌。要达到甘涛所认为的江南丝竹“优美、清新、精致、细腻”的音乐特色,有如“风来疏竹”的通透,而无“茂林蔽日”的压迫感,正是江南音乐内在的审美品位。正如江南园林,往往占地不大,却被各种楼阁、亭台、假山、池塘以及各种花草树木填充而无幽闭之感,一方面是建筑布局的高低错落、疏密有致,另一方面也体现于许多造园的细节上,如不同景观之间往往通过柱廊相连,而柱廊的特点就在于其通透不隔,起到既分又连的作用;又如墙上多有漏窗,使人感到墙不再是一种屏障,而成为让空气流动、光影交织、视觉变幻的布局手段[19]。

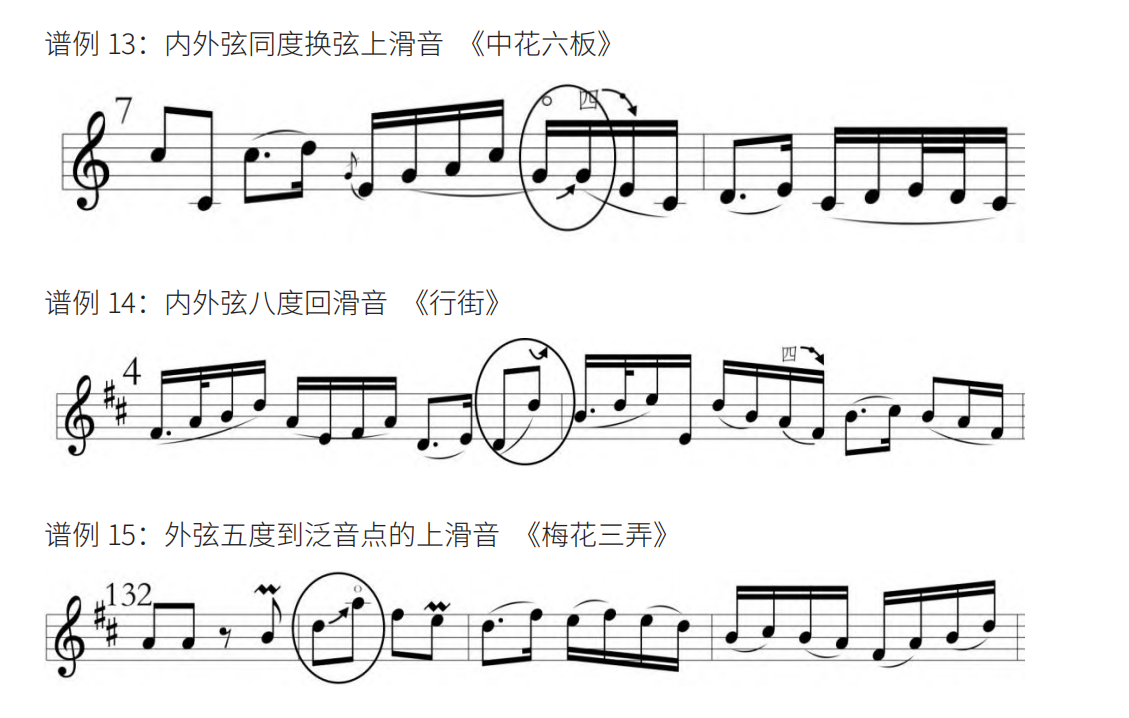

二胡的内外空弦音在听觉上最为松弛、自然,而外弦八度泛音又特别纯净、明亮。在加花演奏中恰当地利用这种音色特点,并与之后出现的“上滑音”或“回滑音”装饰技法相配合,演奏出外内弦同度换弦(空弦sol-内 sol)、内外弦八度滑音(空弦do-高音do)、外弦五度滑音(高音do-高音泛音位sol)等音响效果,可以使乐句在保持律动的前提下,通过空弦音与按弦音形成的音色明暗对比以及同度、五度、八度的旋律行进形态,给人带来音乐意象气韵流动、通透空明之感(谱例13-15)。具体而言,利用与空弦或泛音的对比出现而形成的音调在《中花六板》中出现25次、《梅花三弄》中出现30次、《行街》中出现30次、《欢乐歌》中出现20次。

不同于《中花六板》与《行街》全曲都在第一把位演奏,《梅花三弄》扩展音区到二胡传统第二把位,可以利用四指的伸展手型演奏出高音“sol”,因此音乐旋律线更为舒展。

四、“多变”的回滑音

回滑音是在本位音上的按弦手指向上(音高偏低方向)滑动,再回到本位音手型位置的二胡左手演奏技法。在不同地方风格的音乐中,回滑音的演奏技法也多有运用。例如,陕西风格的乐曲《兰花花叙事曲》,一开始演奏民歌主题的高音“re”时的回滑音具有鲜明的西北民歌甩腔的特点;山东风格乐曲《一枝花》引子部分回滑音的使用又使流行于鲁西南地区的梆子腔风格跃然而出。而在传统江南丝竹音乐中,回滑音虽然在使用频率上没有上述三种装饰手法那样频繁,但具有形态多变、意蕴丰富的装饰表现力。

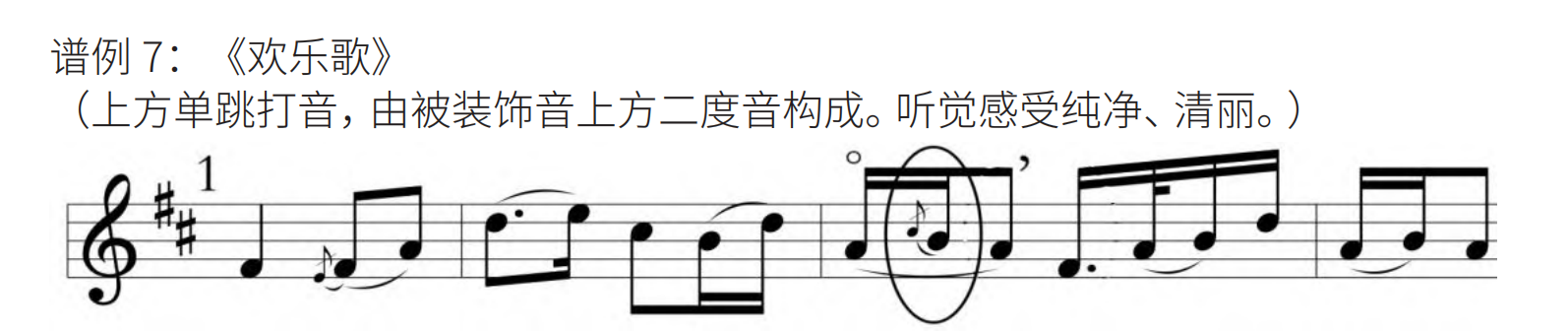

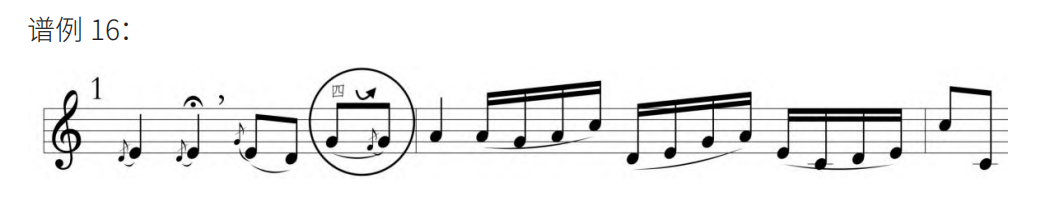

《中花六板》中的回滑音多为内弦四指、同音连弓慢回滑(谱例16)。此曲这种典型形态的回滑音出现了8次,其音乐表情均为典雅、含蓄的内弦“sol”同音四指慢回滑,仿佛在平静的湖面上又有微波荡漾,音乐旋律线平稳却不单调,为之后的发展提供内在的动力性。

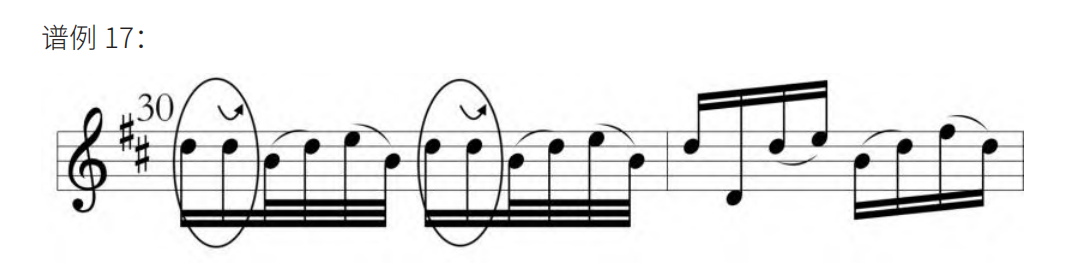

《梅花三弄》中的回滑音多出现在较为短暂的分弓同音重复之间(谱例17)。除谱例中三指高音“do”之外,还出现四指内弦“sol”、外弦四指高音“re”以及内弦二指“mi”等音符上,总计6次。虽然出现的音高各异,但均采用相对短时值(八分,或十六分音符)的分弓演奏,回滑幅度较小、速度较快。音乐旋律线具有跳跃性,仿佛枝头梅花的微微颤动,音乐表情轻松自在。

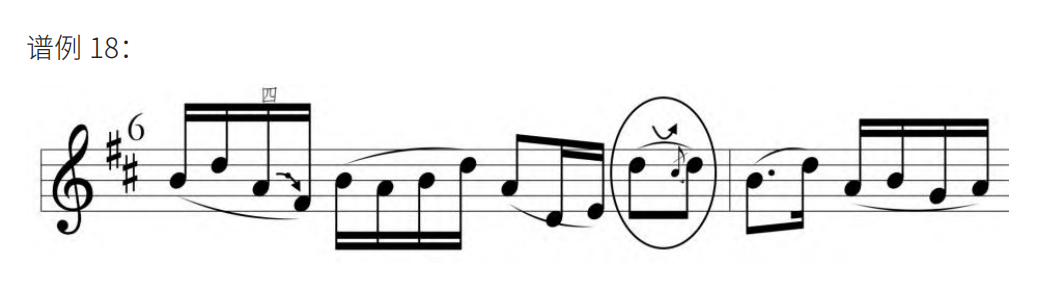

《行街》中的回滑音有两种不同的形态。第一种表现为外弦三指高音“do”重复之间的同度回滑音(谱例 18),基本都采用连弓形式,也有个别分弓演奏,上滑幅度较大,速度较快,总计出现了10次。音乐表情较为潇洒、明朗。

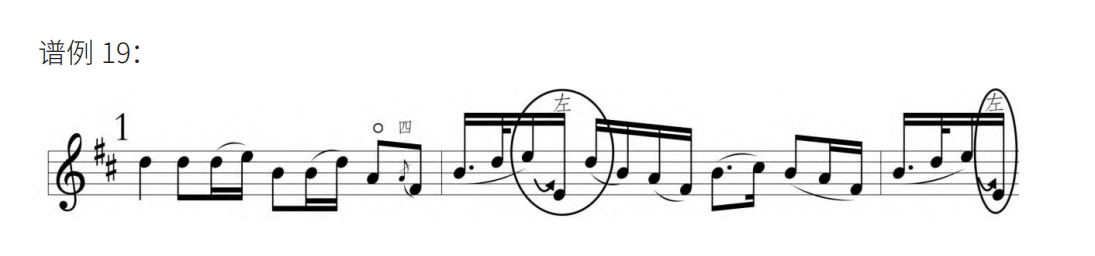

第二种表现形态在周皓演奏谱中有“左”字标记(谱例19)。在《丝竹情怀 二胡情深—周皓演奏艺术生涯》一书中,作者庄永平在《行街》的乐谱解说中提到:“此曲演奏上的最大特点就是周氏的所谓‘左侧音’的运用,一开始就连续运用了2次。”[20]周皓对左侧音的解释为:“‘左侧音’往往用食指来表达,如《行街》中的第一句,末音‘2’要拉左侧音,演奏时食指先按到较‘2’音稍高处,然后手腕迅速向左,手指往上一勾,准确按到‘2’的音高上,是江南丝竹二胡演奏中的重要手法之一,一般是八度音程由高到低的巧妙转合。”[21]由这个“勾”字可见,“左侧音”可以看作从高音“re”到低音“re”下行八度时,用食指对低音“re”进行的快速回滑音装饰,在此曲中均采用分弓演奏,共出现5次。“左侧音”的称谓来自周皓,由于其音程的跳跃、滑动速度快,加之分弓演奏产生的音头,使这种技法的音效非常引人注目,运用于《行街》一曲中具有鲜明的民间音乐特色,恰如其分地表现出喜庆、洒脱的音乐意象,因之被后来学习者广泛采用。

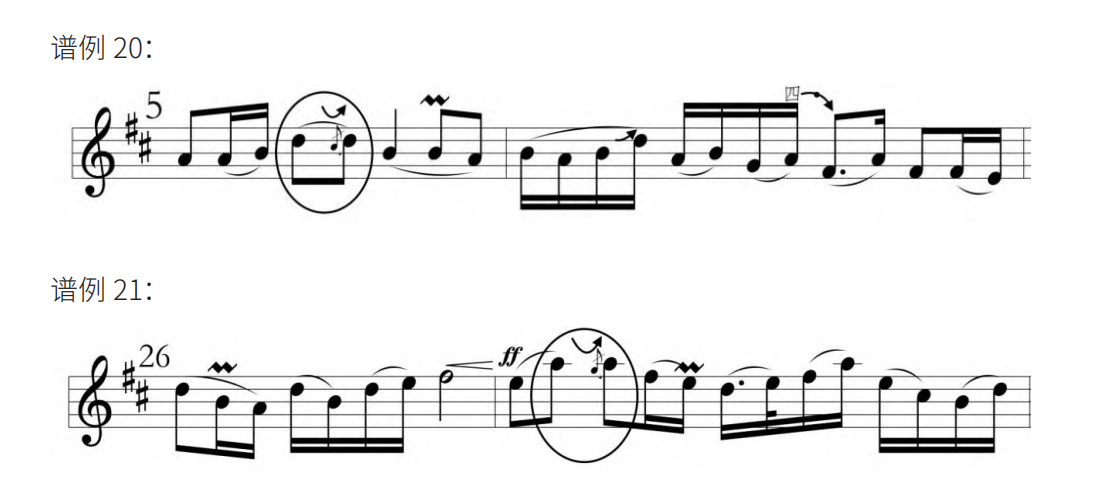

《欢乐歌》中的回滑音多为外弦三、四指,同音连弓慢回滑(谱例20)。《欢乐歌》中的回滑音基本都出现于高音“do”和高音“re”上,大都采用连弓的奏法,共出现7 次,与前述《中花六板》的回滑音对比来看,《欢乐歌》的回滑音更为舒展,音乐表情更为外露。同时,由于与《梅花三弄》一样,《欢乐歌》演奏把位扩展到传统第二把位,因此还出现了一次在全曲最高音“sol”上的回滑音,这也使本曲的音乐意象更为愉悦,欢乐之情溢于言表(谱例21)。

与北方民间音乐的回滑音一般出现在长音符的头部、作为一种润腔的装饰手法不同,传统江南丝竹中的回滑音一般出现在乐句中部,运用于同音反复之间;其音乐表情与乐曲整体音乐意象相呼应,或者说,回滑音装饰技巧成为传达乐曲独特音乐趣味的重要表现手段之一。

结语

综上所述,以上四种装饰手法均有较为清晰的音乐意象表达:压滑音的使用在于江南音乐中软糯与甜美气氛的渲染;空泛音的应用着眼于在音色对比中凸显明亮与暗哑之间的反差;回滑音的特点在于对重点音符表情的强调与刻画;而跳打音展示出通过增加小音符的方式对被修饰音进行装饰的方法与原则,特别体现出传统江南丝竹二胡演奏中的音乐风格与审美趣味。这些装饰手法就像是水面泛起的涟漪或小溪激起的浪花,其根源在于演奏江南丝竹加花谱时的内在要求。

加花演奏谱相对于母曲,固然继承了其内在“基因”但在民间传承中,犹如“龙生九子”,著名的“工工四尺上”(《老六板》《老八板》)虽有“天下同”的称号,但其“子嗣”均已在艺术风格、特点等方面成长为脱离于母体的独特个体[22]。对加花演奏谱的研究是学习江南丝竹音乐的基石。美籍匈牙利音乐学家、音乐批评家保罗· 亨利· 朗在《论装饰音与即兴演奏》一文中谈到法国音乐在18世纪上半叶装饰音特征时表示:“甚至有时我们会发现,并不是装饰音叠加在旋律之上,而是旋律自身的设计从一开始就在召唤和适应这些装饰音。”[23]我们也应当认识到,所谓“装饰”,并不是简单地根据个人喜好、品位、演奏习惯等,在既有旋律线上进行的修饰,而是加花谱的内在要求,是加花谱自“诞生”时就具有的,虽然没有在乐谱中被完全记录(事实上也不可能被完全记录),却是与加花谱水乳交融的一个整体。这是一种“生发”的观念,正如梅桩可以由园艺师造型,但无需设计每一朵梅花在枝桠上绽放的位置,自然会做出最佳的选择;又如国画家笔触下的梅花图,那猩猩红点出现于浓淡变化的墨线上,恰是作者想要表达的精神气质。

当然,除本文着重分析的这四种装饰手法外,运用于传统江南丝竹二胡演奏中的左手装饰技法还有很多,传统江南丝竹演奏家们对此也多有论述,比如,沈凤泉在其演奏谱中较为详细地标注出小二度滑音的方向与位置;对于揉弦则细分为扣揉、颤揉、滚揉、压揉等不同方式,以揉速(4 —6次/秒)进行定量区分,并且指出“白”(白音—不揉弦)也是一种装饰手法;对于花指与颤指的不同也用手指起落速度(5-6次/秒)进行了区别[24]。甘涛整理、总结、设计出复杂的二胡演奏符号体系,其中仅左手技法标记符号就多达八十余种,并且均附有明晰的举例说明[25],这应源于其对“过去许多艺人和业余的优秀丝竹家的演出,既未能留下录音资料,也没有详细的乐谱记录,以至许多珍贵的艺术创作成为绝响”[26]的遗憾。传统江南丝竹前辈艺术家们的论述、演奏音像资料、传谱都是我们当今研读、学习江南丝竹音乐的宝藏。

注释:

①本文简称《中花六板》。 参见:阎黎雯.中国二胡名曲荟萃

(上)[M].上海:上海音乐出版社,1997:371-374.

②本文简称《梅花三弄》,又名《中板三六》。参见:甘涛.江南丝竹音乐[M].南京:江苏人民出版社,1985:258-261.

③本文简称《行街》。参见:庄永平.丝竹情怀 二胡情深—周皓演奏艺术生涯[M].上海:上海音乐学院出版社,2015:115-120.

④本文简称《欢乐歌》。参见:沈凤泉.沈凤泉江南丝竹音乐艺术[M].上海:上海音乐出版社,2015:97-100.

参考文献:

[1][2][3][6][18][25]甘涛.江南丝竹音乐[M].南京:江苏人民出版社, 1985:7,6,760-767.

[4]伍国栋.江南丝竹:乐种文化与乐种形态的综合研究[M].北京:人民音乐出版社,2010:192.

[5]乔建中.江南丝竹音乐大成(下)[M].南京:江苏文艺出版社, 2003:1233.

[7][8][9][16][17][21]乔建中,杨光雄.华乐大典二胡卷· 文论篇[M].上海:上海音乐出版社,2010:251,245,252,248.

[10]周大风.漫谈江南丝竹[J].中国音乐,1982(4):56.

[11][13][26]甘涛.关于江南丝竹演奏艺术的几点体会[J].南京艺术学院学报(音乐与表演),1978(2):97.

[12]高厚永.别具风格的江南丝竹[J].南京艺术学院学报,1978(1): 130.

[14]乔建中.听丝竹之声 而天下治—江南丝竹与江南文化漫议[J].人民音乐,2005(1):37.

[15][20]庄永平.周皓江南丝竹的二胡演奏艺术[M].上海:上海音乐学院出版社,2015:245,120.

[19]童寯.论园[M].北京:北京出版社,2016:58.

[22]梁伟.从《中花六板》陈永禄演奏谱看江南丝竹中二胡演奏的加花和装饰[J].音乐文化研究,2022(2):98.

[23]保罗·亨利·朗.音乐学与音乐表演[M].马艳艳,译.重庆:西南师范大学出版社,2017:334.

[24]沈凤泉.江南丝竹艺术[M].上海:上海音乐出版社,2015:153.

——————

*基金项目:本文为浙江音乐学院2121年度教改课题“传统江南丝竹中二胡演奏的研究与实践”成果,课题编号:G001A3032106。

作者简介:梁伟(1975-),男,山西临汾人,硕士,浙江音乐学院国乐系副教授,研究方向:二胡教学与演奏