[内容提要]为双胡琴与大型民族管弦乐队而作的《楚颂》近年来受到了较多关注。依托于“霸王别姬”

的历史典故,作品在叙事性的实现与纯器乐音乐的写作中取得了较好的平衡。更为重要的是,与其他现代作曲风格、技法明显的新作品相比,《楚颂》依然注重旋律的写作和主题性格的刻画,“经典”作品的风格在其中得以保留,这也是它颇受欢迎的原因之一。在探讨音乐创作“可能性”追求的今天,向“经典性”回溯的《楚颂》的成功可以为我们的音乐创作带来一定的启示与思考。

[关键词]《楚颂》/协奏曲/可能性/经典性

《楚颂》是青年作曲家李博禅于2014年为双胡琴与大型民族管弦乐队创作的作品,首演于第二届北京胡琴艺术节。近年来,该作品在各类音乐会上频繁上演并屡受好评,是新创作的优秀民乐作品代表之一。与其他较为“严肃”、现代作曲风格更为明显的学院派作品相比,《楚颂》在旋律写作、音乐画面感塑造等方面的特点较为明显。本文对《楚颂》进行分析与评价,并以此作为切入点对民乐新作品的创作进行思考。

一、双主题与作品结构分析

《楚颂》的创作来源于“霸王别姬”这一家喻户晓的历史典故,作曲家用二胡、高胡分别主奏了“英雄”与“爱情”两个主题,它们在作品整体的架构与音乐叙事的进程中起到了关键性的作用(见例1)。

例1《楚颂》“英雄”主题(第23—35小节)

“英雄”主题的首次呈示由第二胡琴二胡完成。主题的整体速度较慢,这个建立在d小调上的主题将对该调式至关重要的六级音bsi还原,从而在主题的开始便通过fa—si这一组三全音营造出一种危机感。同时,伴随着音高顿挫的三连音音型以及大二度倚音的使用,英雄的形象以及作品的肃穆感跃然而出。值得注意的是,主题中出现了很多大跨度的音程跳进,类似的音乐进行贯穿了整部作品。而向上大跳后下行跌落的音乐线条,又保证了作品主题的张力以及悲剧性的叙事氛围,也预示了项羽曲折而又注定失败的结局。

例2《楚颂》“爱情”主题(第43—59小节)

作品的“爱情”主题首先由第一胡琴高胡演绎。与二胡相比,高胡的音色更加尖细、高亢,与女性角色虞姬的特性相贴合。随着“爱情”主题的呈现,作品转入C大调,“英雄”主题展现出的杀伐之气在此消失,爱情的甜蜜与温婉撼动人心(见例2)。

在“爱情”主题的重复(第52小节)中,与项羽的英雄形象结合在一起的二胡加入演奏,它与代表着虞姬的高胡相互应和,仿佛是项羽和虞姬爱情的真实写照。大跳音程再一次出现,但向下的跳进明显增多,也为原本温暖的“爱情”主题增加了悲凉的色调。

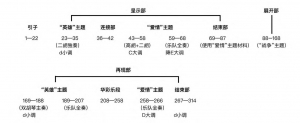

图1《楚颂》曲式结构图

以以上两个主题作为作品架构的基础,《楚颂》采用了协奏曲常用的奏鸣曲式结构框架,“英雄”和“爱情”主题分别是作品的主部主题与副部主题,作品曲式结构如图1所示:

通过曲式结构图可见,《楚颂》的结构和调性布局与传统协奏曲常采用的“双呈示部”有所不同,作品的“英雄”主题并没有经由乐队协奏,跟随“爱情”主题出现的乐队协奏则是在色彩更为明亮的降E大调上呈现的。在再现部中,“爱情”主题也并未回归主调,而是再现于作品的同主音大调D大调。这种结构与调性上的变化与该作品的表现意图及叙事性内容的呈现是相互关联的。

二、器乐化语言与作品叙事的实现

如前所述,《楚颂》的叙事内容是清晰与明确的。但无歌词的、纯器乐化的音乐语言所能表现的内容却是有限且不确定的。此外,作品整体以在绝对音乐理念下建构、发展出的奏鸣曲式的结构框架为基础,而奏鸣曲式的结构与戏剧性情节的表现事实上是冲突的:作为叙事基础的文学作品不会存在一个“动机”或事件重复不断地发生、变化的情况,也不会在剧情进入高潮时重新返回最初的情节。那么,在表现能力受限的情况下,《楚颂》又是如何实现作品的叙事功能的?

在作品开始,配合胡琴组拉奏的颤音,颤音琴、钟琴敲出较为空灵的五度音程,其音响效果与编钟类似,营造出了历史的厚重感。这个五度音程的进行以及类似于编钟的音效也在之后的音乐进行中多次出现。在大提琴和低音提琴奏出低沉、哀婉的曲调后,“英雄”主题首次呈现,其音乐进行的特殊设计以及演奏者较为顿挫的运弓方式也奠定了整部作品的情感基调。在“英雄”主题的结尾,曲笛和梆笛以“对话”的方式加入主题的扩展,这两件乐器的音色加之以下行为主的音乐线条也使整个曲调的音色更显悲凉。此后,高胡组将主题中下行的音型进行了转调发展,随着音区的加高与材料的重复,为“爱情”主题的进入做了铺垫,在情绪的体验上更为顺畅。

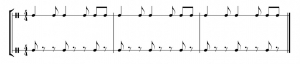

例3《楚颂》展开部开始乐队节奏动机

在“爱情”主题呈示前,弹拨乐器组首先奏出了有宫廷宴会、舞蹈场景之感的节奏与音型,虽然此时乐曲的速度较之前相比稍慢(由每分钟66拍降为60拍),但音乐却更显欢愉和明亮,“爱情”主题的接入顺理成章。由于两个主题在情绪、色彩上的对比都较为明显,传统协奏曲双呈示部的写法明显会带来叙事体验的中断,因此乐队只是将在情感表现上更为顺畅的“爱情”主题在色彩更加明亮的降E大调上呈示,这种结构和调性上的变化处理更加符合叙事的逻辑,也使作品浓烈的情感得以积蓄。

乐队的协奏并没有将“爱情”主题完整地演绎,新的材料音型以一种“闯入”的方式中断了优美的旋律——乐队全奏出强有力的节奏音型,大鼓、大锣、排鼓等打击乐器的使用也渲染了作品整体的气势。同时,由于诸多变化音的加入,伴随着节奏型的加密以及一连串不协和和弦的演奏,乐曲的紧张度达到了小的高峰。前奏中由颤音琴、钟琴演奏的五度音程在此紧接着出现,紧张感戛然而止,音乐的情绪瞬间冷却。胡琴组顺势演奏出与“爱情”主题存在关联的尾声,加上梆笛、曲笛的应和,凄凉的氛围再一次被营造出来。呈示部最终停在g小调的主和弦上,特别是高胡在和弦三音上的延长与停顿造成了不完满结束的感觉,为之后的展开做了铺垫。

相较于之前的音乐进行,展开部的速度有明显的提升(由每分钟66拍变为170拍),打破强弱拍规律的两种节奏(见例3)组合在一起,加上各种建立在二度上的装饰音,以及木鱼的应和,战争的场面呼之欲出。

同时,拍号在展开部中屡屡变化,如四四拍与四二拍的更迭,以及八六拍、四四拍、四二拍的交替,有时甚至以一小节一换的频率出现,使音乐的感觉更加动荡不安。在这样的氛围中,第一二胡(原高胡声部)以干脆、果断的音色奏出了作品的“战争”主题(见例4)。

例4《楚颂》“战争”主题(第103—112小节)

由于第一胡琴音色的变化,以及富有动力性的节奏与音乐进行,英雄的无奈与爱情的凄美荡然无存,取而代之的是金戈铁马之感。与“英雄”和“爱情”主题相比,“战争”主题带有较为明显的动机性质,特别是第103—106小节的音型在各个乐器组的重复是极易为听觉捕捉的。在动荡的节奏、各声部的颤音、音组的加厚等变化中,音乐的情绪再度被推向高潮。同时,二胡第一次出现较为密集的、炫技性质的十六分音符音型,半音(小二度)的进行在其中占据了重要分量,烘托了紧张、不协和的感觉。此外,上下五度跳进的音程也在这一段落频繁出现。与在前奏中营造出的空灵的历史感不同的是,密集的五度进行在此渲染了凌乱、焦急的氛围。在一片焦灼中,两把二胡共同再现了“英雄”主题,而乐队在此之后也完整地演奏了这一主题,加强了英雄气势的呈现。同时,大鼓、小军鼓敲击出带有战斗感的节奏并伴随了“英雄”主题的两次完整再现,使得在呈示部中稍显凄凉的“英雄”主题转向了更加悲壮的色彩。这一部分由一声大锣的敲击结束在较强的力度上,音乐紧接着进入了独奏乐器的炫技部分。

第一胡琴在这一部分以极快的速度演奏了篇幅长大的四十六节奏型,其中使用了较为密集的颤音式的二度音程(以半音为主)及较大幅度的跳进。炫技部分的材料有明显的重复,两把二胡分别担任了两段材料的主奏乐器,但由于声部音型、节奏的不同,音乐的画面感也发生了变化:第一二胡的炫技部分中,第二胡琴以长音为主,仿佛是虞姬在劝慰项羽;而当两把胡琴的位置调换后,应和声部的密度明显增加,更加突出了战争的紧迫感。虽然在整体的音响效果以及音乐氛围塑造上,炫技部分都与“英雄”主题的再现形成了鲜明的对比,但这种大开大合的变化却增加了不祥之感。在乐队加入演绎音符密集的渐强音响,模仿出大风吹过的场面后,“爱情”主题以乐队全奏的方式进入。尽管仍然在大调上,尽管依然气势磅礴,却更显悲壮。这种在同主音大调上再现副部主题的方式是浪漫主义时期采用奏鸣曲式的作品常用的写作手法。浪漫主义时期的作曲家通过避免作品在小调上结束来追求壮丽、辉煌、乐观的氛围,这种稍有变化的再现方式往往是与作品整体的情感走向相符的。笔者认为,在《楚颂》这部作品中,作曲家采用这样的再现方式,一方面是考虑到了“爱情”主题本身的性格特点,另一方面也是通过最后一次明艳的陈述反衬作品悲剧性的结尾。再现部中的“爱情”主题同样没有完整演奏,再一次被乐队全奏出的不协和和弦打断,独奏乐器穿插其中演奏短小的跑动音程,似乎是二人与命运最后的抗争。最终,音乐经由re—bmi的小二度音程的不断重复结束在标记fff力度的D音上。

通过正叙的、与叙事逻辑相符合的顺序对《楚颂》进行分析与梳理,我们可以对作品整体的叙事逻辑以及结构、调性布局发生变化的原因有所认识。这种将较为明确的表现内容与纯器乐语言、体裁相结合的方式,在西方音乐的经典作品中是存在典型范例的,如李斯特的《b小调钢琴奏鸣曲》便是以歌德的《浮士德》作为基础,通过对不同主题(如命运主题、浮士德主题、梅菲斯特主题等)的写作及发展、变形,作品不但完成了对角色的塑造和戏剧内容的表达、抒发了作曲家的情感,甚至表现了李斯特的宗教观念[1]这样极为抽象的内容,最终完成了对音乐和情节的双重塑造。笔者认为,《楚颂》的写作也是在类似的观念与手法下进行的,并且通过短小乐思、特型音程(如纯五度、编钟音效)的重复、发展、变形等手法,最终实现了纯器乐作品的叙事效果。

——————

[1]邵融:《李斯特〈b小调钢琴奏鸣曲〉》,《中国音乐学》2012年第1期,第138页。

——————

三、“意境”的塑造与抒情性旋律的写作

在《楚颂》的作品介绍中,作曲家李博禅明确表示,他希望以此作品“赞颂中华民族古往今来的英勇与执着及忠贞不渝的爱情和信念。”[1]一直以来,中国音乐都有非常明显的“标题音乐”思维。同时,在现代音乐观念影响下进行的作曲活动往往具有较为明确、具体的表现意图或对象,包含了叙事与人文思考在内的、指涉范围更广的“意境”的塑造也成为了作曲活动必需的追求。为了完成这样的表现目的,作曲家们采用了不同的创作技法与理念,其中动机式的写法是极为常见的,比如青年作曲家李博的《之初》就以对“三”这一概念的表述作为主要基础,同一动机在不同声部的呈现是清晰明朗的。《楚颂》似乎与大部分学院派的作品在风格上存在明显的差异,其最大的特点就在于抒情性旋律或者说长线条旋律的写作上。

《楚颂》的每个主题都有十分清晰的旋律轮廓,并且与作曲家力图塑造的形象存在审美预设上的关联,比如前文提到的诸多下行的、叹息式的音调与作品整体氛围的关系。但这样抒情性而非动机性的主题对于大型作品的建构而言是一种挑战。奏鸣曲这一体裁在浪漫主义时期走向衰落,很大程度上也是因为浪漫主义时期的作曲家并不擅长写作古典式的动机,这些规模庞大的抒情性主题在之后的音乐进行中的展开、变化是有难度的,这类主题写作中存在的问题也是浪漫主义时期诸多奏鸣曲冗长、结构松散的原因。而在《楚颂》中,尽管作曲家也写作了这样的主题,但他一方面采用了类似于性格变奏的发展手法——主题在呈示部和再现部由于叙事内容的变化被赋予了不同的气势(如“英雄”主题由略带凄凉向磅礴之气的转变),使得主题的每一次出现都能起到推动作品的叙事进程的作用;另一方面,作曲家运用了很多小的音型动机,如五度音程、半音进行等贯穿全曲,它们在具体意义的表现上或许不具有实际的功能,却将作品很好地统一起来,起到了黏合剂的作用。

李博禅的很多作品都以抒情性旋律的写作见长,不论是本文重点讨论的《楚颂》,还是他的另一部二胡协奏曲《弦歌吟》,抑或是琵琶协奏曲《晚秋》等,都具有符合作品整体意境、令人印象深刻的主题,同时又兼顾了现代音乐的某些风格特征。相较于偏重作曲技术探索的、以动机音型写作为主的大多数新作品而言,这样的写作方法与作品整体风格不但更适合于民族乐器本身的音色特点,也能更好地激发乐器的表现力。但如前所述,这种旋律性的、规模较庞大的主题是不利于之后的发展的,兼顾旋律的创作与作品的动力性、整体性是作曲家在创作活动中要予以重点关注的问题。

此外,音乐的非语义性、非再现性特点也使得它在对象的表现上具有特殊性,但这种表意的不明确对于意境的塑造而言却是更有利的。小说等文学作品是通过渐进性的叙述完成转折,而音乐则可以实现瞬时的逆转。[2]在《楚颂》中,这种“瞬时的逆转”多次出现,比如温婉动人的“爱情”主题的每一次阐述几乎都没有结束在常见的完满终止上,继而接入了氛围完全不同的音响;再如新的对比材料在作品中大多是以闯入的方式出现,因而情绪的逆转往往是在一瞬间完成的,这也是音乐在画面感的营造上所具有的优势。

——————

[1]李博禅:《〈楚颂〉民族管弦乐队总谱》,武汉:长江文艺出版社,2017年,第3页。

[2]何宽钊:《生存困境与戏剧张力的音乐表达——解读歌剧〈骆驼祥子〉》,《南京艺术学院学报(音乐与表演)》,2021年第2期,第85页。

——————

此外,李博禅也巧妙地运用了“协奏曲”这一体裁的特点。美国音乐学家约瑟夫·克尔曼认为:“表演和对话,这二者都是一首协奏曲美学中的基本要素。”[1]协奏曲的发展历程证明了这一观点的合理性。笔者认为,炫技是“表演”最重要的实现途径。“炫技意味着在技术的边缘、在危险之中演奏,它也是人们所认为的不太敢演奏的东西。”[2]极快的速度、洪亮的音量往往是炫技部分的特点。对于民乐协奏曲而言,炫技部分也是对乐器技巧性拓展的有益实践,音乐的表现力和紧张度能够随着乐器的炫技性得到提升。在《楚颂》中,“爱情”主题再现前的二胡炫技部分就是如此。尽管只有两把胡琴,但因为极快的音型以及跨越较大的不协和音程的反复出现,不仅仅展现了独奏者的演奏技巧,战争的紧迫感、追逐感也在这一过程中得到了形象化的塑造。在这一部分中,协奏曲的另一个特点——“对话”也有所展现。作为一部双胡琴协奏曲,对话的实现不仅仅存在于独奏乐器与乐队的协奏中,与表现对象的性别相结合的两把胡琴本身也在“对话”。就前者而言,竹笛声部在“爱情”主题首次呈现中的交流、乐队对于主题的全奏演绎是对话的一种形式;就后者而言,不论是“爱情”主题中高胡与二胡的应和,还是炫技部分两把胡琴不同音型的“追逐”,也都以对话的形式完成了作品整体意境的塑造。

除双胡琴与民族管弦乐队的版本外,《楚颂》还存在其他配器的版本。其中,二胡协奏曲、双胡琴与钢琴版、二胡与钢琴版在2017年的出版物中都得到了收录。而在随后的发展中,也出现了二胡与交响乐队的版本,如2020年11月贵阳交响乐团就演奏了这一版本。由于独奏乐器数量及协奏乐器音色的变化,不同版本的意境氛围是有所差异的。在此,笔者特别关注的是双胡琴与民族管弦乐队、二胡与交响乐队两个版本的区别。除原民乐协奏版中大提琴与低音提琴的使用得到了保留外,其他各乐器的声部都平移至交响乐队技法、音色相似的乐器组中,如高胡、二胡、中胡组成的胡琴组在交响乐队版本中由小提琴、中提琴等替代;梆笛、曲笛、新笛的声部则由木管乐器组完成;弹拨类乐器的声部则根据材料的变化由弦乐组和木管组分别承担。两个版本各有优劣,如民族管弦乐队版中,原本由柳琴、琵琶演奏的“爱情”主题前奏由木管组完成,虽然宴会、舞蹈的画面感得以保留,却少了欢愉、跳跃的感觉;在“爱情”主题呈示中原本由两把胡琴完成的、相互交映的旋律在交响乐队版中由二胡和长笛来演绎,相较于二胡与高胡,这两种乐器音色的差别更为明显,却更好地塑造了互动与对话的感觉。此外,铜管乐器组的加入在一定程度上增加了作品的气势,特别是在再现部中,不论是“英雄”主题营造的威武、雄壮的感觉,还是“爱情”主题的瑰丽、灿烂,交响乐队的整体效果都是明显优于民族管弦乐队的。但在这样的编制下,特别是在一些乐队全奏但二胡仍旧占据主导的部分中,铜管乐器的音色以及整体编制带来的音量上的对比也削弱了主奏乐器二胡的表现力。如何在“对话”的层面上形成较为平衡的局面,又突出音色的对比与差异,是在民乐新作品特别是协奏曲创作中要持续关注的问题。

四、“可能性追求”与“经典性回溯”

前文提到的在主题的写作、作品结构与叙事内容的平衡、作品“意境”的实现以及民乐协奏技能与表现性上的实践,都是《楚颂》这部作品在民乐创作方面做出的探索,某种程度上与最近学界常提到的“可能性追求”存在关联,但其核心理念又不完全一致。“可能性追求”这一概念是由中央音乐学院的姚亚平教授提出的,他把作曲视作一项可能性追求的事业。在这一观念的引导下,音乐创作中的诸多问题与现象都可以得到解释,我们也可借此思考中国专业音乐创作之路的发展方向。这个说法一经提出,便得到了很多作曲家和理论家的认同,如2021年在中央音乐学院举办的“和乐中西融创未来”民族室内乐新作品音乐会上,很多作曲家在介绍自己的作品时都使用了这个概念,并以此凸显自己在创作中所做的新的尝试。在强调构建中国特色专业音乐创作体系、增强文化软实力的新时代,音乐创作特别是民乐作品创作中的“可能性”探求成为了不可避免的热点话题。

——————

[1][美]约瑟夫·克尔曼:《协奏曲对话》,马英珺,译,北京:人民音乐出版社,2007年,第61页。

[2]同[1],第62页。

——————

姚亚平教授提到,“可能性追求”本质上是自由主义的体现。[1]随着西方作曲技术理论的发展,现代艺术和公众在绝大多数情况下是分开的,因为“美”这个相对主观的标尺已经不再是艺术创作最高的价值,音乐作品“是否添加了新的内容”才是新的评判标准。[2]但这一理念导致的问题在今天的音乐审美活动中依然现实存在。受西方作曲技术理念的影响,晚近起步的中国专业音乐创作也不能例外——很多新作品尽管在作曲技法的运用、意境的塑造和音色的追求等方面都十分优秀,但它们的受众局限于学院派的象牙塔内,并没有能够将传统乐器的魅力更多地发散出去。传播力上的差异从不同作品在某视频网站的点击率上便可见一斑,很多被奉为经典的、由“大家”演绎的名作往往只有几百或者几千的点击率,而《楚颂》则有诸多点击率过万的演出版本。尽管专业音乐创作的优劣不能单纯地由大众的取向所决定,但《楚颂》的成功至少可以引发一些思考:在以“可能性追求”为根本价值的作曲活动中,作曲家寻求新的表现技术与手段无可厚非,我们也应该用更加多元的耳朵去欣赏现代音乐,但追求可能性并不意味着要忽视千百年来留存下来的音乐作品的“经典性”特征——对听觉审美需求的重视,对美的追求依然应当是音乐创作活动的重要标准。

笔者发现,在近年来的音乐创作中,一些作曲家也在有意地做一些“减法”,向“传统”旋律的写作靠拢,创作了许多不再是纯技术型的、观念占据主导的新作品,这种趋势在民乐新作品的写作中是更为明显的。除李博禅的作品外,王丹红的《弦意岭南》《云想·花想》、姜莹的《丝绸之路》等作品都是例证,现代音乐略有缺失的美感在这些作品中得到了回现,民族乐器的特性与表现力也得以彰显。这种写作理念看似在可能性追求之路上“往回走”,但是,在“可能性追求”与“经典性回溯”之间取得平衡,兼顾现代技法的运用与听觉审美的适宜性特征,从而更好地挖掘民族乐器在情感的表现、意境的塑造以及演奏技法上的无限可能,不也是“可能性追求”的重要组成部分吗?这或许是《楚颂》这样的新民乐作品给我们带来的思考与启示。

——————

[1]姚亚平:《价值观与中国现代音乐创作:关于“可能性追求”的讨论》,北京:人民音乐出版社2021年,第72页。

[2]同[1],第25页。

——————

参考文献:

[1]何宽钊.生存困境与戏剧张力的音乐表达——解读歌剧《骆驼祥子》[J].南京艺术学院学报(音乐与表演),2021,2.

[2]金萾.双胡琴协奏曲《楚颂》的“叙事”方法及其意义[J].天津音乐学院学报,2021,3.

[3]李博禅.《楚颂》民族管弦乐队总谱[M].武汉:长江文艺出版社,2017.

[4]李炳辰.二胡协奏曲《楚颂》创作特征和演奏艺术[D].天津音乐学院,2021.

[5]李子林.心怀家国,守正传音——李博禅和他音乐中的抒情性[J].音乐生活,2022,7.

[6]邵融.李斯特《b小调奏鸣曲》[J].中国音乐学,2012,1.

[7]姚亚平.价值观与中国现代音乐创作:关于“可能性追求”的讨论[M].北京:人民音乐出版社,2021.

作者简介:朱歌(1992—),女,博士,上海音乐学院博士后。