内容提要:以今人对“宋韵”文化的阐发,来分析研究当代二胡音乐创作,在对“韵”的分析之中,总结二胡音乐风格所具有的时代变迁赋予音乐的历史厚重感,和地理联结南北的声韵雅趣,从观念到实践的空间维度为演奏者的二度创作提供了可探索的广阔空间。文章从“宋韵”的内涵、二胡作品中“宋韵”的风格体现与演奏实现三个层面展开,分析了“宋韵”文化基因的历史形成,总结了二胡创作中所具有的“宋韵”时代乃至江南地域的美学特征。

关键词:二胡创作;“宋韵”;江南风格;演奏风格

二胡作为中国传统民族乐器,尽管形成时间较晚,但相较于其他弓弦乐器,由于它没有指板,音高、音色变化的幅度、空间、范围更大,可以通过音乐较好地抒发个人情感和表现音乐作品。“韵”对于二胡而言是一个重要的概念,那么,探究二胡音乐中“韵”的表现和实现,是窥及二胡演奏表现与欣赏这门器乐艺术的重要依据。

时下对二胡作品“韵”的研究,已有关注二胡与“韵”的表现关系,①这为文论探讨二胡作品的“宋韵”提供了重要启发。实施宋韵文化传世工程,是新时代浙江省文化工作的一个重要内容,两年来学界围绕“宋韵”文化取得了一批研究成果,这也为本文提供了一些理论基础。

一、“宋韵”的文化内涵

著名作曲家刘文金曾说:“所谓‘韵’‘韵味’和‘韵律’,在诗歌中原来是指和谐的声音、含蓄的意味,以及声韵和节律的各种组合,而在音乐中则可理解为声腔、音调和节奏因素在流动中所形成的综合印象。”②他在这里所说音乐中“韵”的元素,是在纯粹技法层面的分析与研究。从文化层面加以认识,“韵”是唐宋以来艺术审美的核心命题,其所具有的美学内涵和人文价值,既有历史的积淀,亦有时代的选择。因此,从“韵”到“宋韵”,自然包括最早仅指对声音的认识,还有唐宋以来“韵”在不同文艺品类中的表现。

一般而言,“宋韵”是概括宋代文化的一个用语,既是一个审美概念,又是一个文化符号。这个词的落脚点“韵”字,本身就是中国古代艺术中的一个审美范畴,倘要对它作出准确的界定并非易事。仅从音乐艺术审美的层面来看,音乐之“韵”不仅存在于作品形式之中,也存在于表现意味之中。“韵”与宋的联结,见于范温《潜溪诗眼》一书:“有馀意之谓韵”③,这既继承了蔡邕《琴赋》中对“韵”的初义“繁弦既抑,雅韵乃扬”④,还把“韵”的标准提高到了“凡事既尽其美,必有其韵,韵苟不胜,亦亡其美”⑤。综合起来看,“韵”字不仅有音韵、声韵、节奏、韵律之意,也有风韵、神韵、气韵、韵致等多种含义,在艺术风格和表达方式上是对各种具体美的总体要求。所以,钱锺书说范温论“韵”系“声外”之“馀音”遗响,为“吾国首拈‘韵’以通论书画诗文者”⑥。与宋代联结形成的“宋韵”,既包括宋代文化艺术之风韵,也涵容宋代时代风貌之精神,还包括从宋代传承至今的文化意涵与雅致情怀等,是一种兼具历史文化以及与民众文化、地域风俗极为贴近的生活方式。

前文提及,“宋韵”既有历史的积淀,又有时代的选择。从历史来看,晋以前,原本为和谐的声音、含蓄的意味的声韵节律的音乐之“韵”,在葛洪的论述中开始向人物的品藻转化,所谓“妍姿媚貌,形色不齐,而悦情可均;竹丝金石,五声悦韵,而快耳不异”⑦。至南朝时期,则从人物品藻进入艺术领域。南朝画家谢赫所说“以韵评画”中,提出“气韵,生动是也”为绘画六法之第一大法,被唐代张彦远总结为“一曰气韵生动”⑧,为后代所沿传。如五代画家荆浩将“气韵”引入山水画理论,说:“气者,心随笔运,取象不惑;韵者,隐迹立形,备仪不俗。”⑨受南朝绘画“气韵”说影响,唐代诗歌则出现了“风韵”之说,释皎然《诗式》载:“诗不假修饰,任其丑朴;但风韵正,天真全,即名上等。”⑩到了宋代,“韵”之内涵得到极大的丰富,强调意境、风骨、气象等审美内涵,这一点在苏轼的书画观念和诗词创作中有集中体现。今人以“宋韵”称之,作为民族审美的重要美学概念,与宋代达到的审美高度直接相关。

苏轼所界定的“韵”为“萧散简远,妙在笔画之外”。他在《书黄子思诗集后》中有详细说明:“予尝论书,以谓钟王之迹,萧散简远,妙在笔画之外。至唐颜柳,始集古今笔法而尽发之,极书之变,天下翕然以为宗师,而钟王之法益微。至于诗亦然。苏李之天成,曹刘之自得,陶谢之超然,盖亦至矣。而李太白、杜子美,以英玮绝世之姿,凌跨百代,古今诗人尽废;然魏晋以来,高风绝尘,亦少衰矣。李杜之后,诗人继作,虽间有远韵,而才不逮意。独韦应物、柳宗元,发纤秾于简古,寄至味于淡泊,非余子所及也。”⑪其后,经黄庭坚的发挥并影响到范温(《潜溪诗眼》),出现了对“韵”的内涵限定,其审美趣味是要“有余意”,而且具体表现为“简远”“简古”“枯澹”和“外枯而中膏”等。这不仅蕴涵了宋人的艺术态度与生活情趣,也附加上了人文内涵与情怀、学养。

再从时代来看,有宋一代,社会最大的特点是繁荣富庶,加上城市的发展与市民阶层的扩大,他们对文艺等精神生活有着自己的趣味和要求。于是,采用多样艺术种类,用韵胜来描摹、形容当时社会的富足生活,表现、讴歌宋代的太平盛世,是时代赋予宋代文艺的任务。充分体现“宋韵”特点的,一方面是世俗的雅化、生活的雅化,能在世俗生活中找出诗意韵味;另一方面是烙上时代烙印的地域、民族艺术形态、意境和神韵。因此,“宋韵”又是一种适应时代社会人文精神与审美趣味的需要,可以用来表现人生态度和艺术态度的范畴。

综上所述,江南区域范围内流行的文化各领域,一直以来都受到宋以来的文化影响。而“宋韵”作为一个审美概念或者一个文化符号,投射在作为文化概念和地理概念的“江南”之中,则也自然反映在了当代的音乐文化之中。下面笔者拟从当代二胡创作出发,结合具有江南风格二胡音乐创作,来分析当代中国音乐文化如何以恰当或鲜明的表达或体现“宋韵”特色,探讨二胡音乐如何涵化“宋韵”文化内涵或承载江南文化风格,促进江南民众对江南音乐文化内涵形态的认识,提升他们的审美趣味。正是因为这一文化现象的存在,才有了刘天华、蒋风之等独具特色的江南二胡音乐创作和演绎,以其雅致的韵味和文人气质,不仅透射出江南文化的悠久传统,也揭示出“宋韵”在二胡音乐中的体现,甚至一度引领、扩展了二胡音乐创作与表现空间。

二、二胡音乐创作中的“宋韵”风格体现

所谓风格,是指艺术作品在整体上呈现出的独特的艺术形态,以及蕴含作曲家审美趣味的创作构思而形成的具有相对稳定、内在、反映时代、民族或艺术家思想与审美的特性。毋庸讳言,所谓“宋韵”风格,就是指高雅、精致、内敛和含蓄的审美特性。这一风格的历史形成,伴随着市民日常生活的追求,而“成为一代美学风神”⑫,在题材刻画上相扣于宋代文化之要旨,在音乐表现上等同于江南民间之风格。前者使乐曲古意浓厚,后者则在承继这种历史传承中形成了优雅、柔美、精致和细腻的艺术风格,一如江南民歌所具有的“细腻柔婉、清雅秀丽”⑬的特征。江南风格的二胡音乐创作,也具有独特的调式旋法、色彩性乐汇和润腔特点。追溯二胡艺术形成之初,在一批生活在江南地区音乐家的积极参与下,形成了具有“宋韵”风格的二胡作品并以之闻名于世,从20世纪20年代前后初兴,到80年代以来遍及国内,其间江南风格二胡作品创作有起有落,质量有高有低,尽管时代在变,但总体呈现出浓郁的江南意境,不仅与江南民间音乐风格一脉相承,不少作品也显示出与“宋韵”风格的妥帖结合,并赋予作品以时代气质。下面略举一二例予以介绍。

一类是对“宋韵”文化符号的发挥。如中国近现代二胡专业奠基人刘天华创作的独奏曲《独弦操》(又名《忧心曲》,1932年),就是根据宋代沈括《梦溪笔谈补笔谈》所记“一弦嵇琴格”⑭材料创作而成。熙宁年间,在一次皇宫宴会上,教坊伶人徐衍演奏嵇琴时一弦崩断,徐衍镇定自若,只用一根弦完成了演奏,可见宋代乐工高超的演奏技巧与临机应变的能力。于是,在这首《独弦操》中,刘天华创造性地只用内弦演奏,充分发挥了二胡内弦浑厚而富有层次的特点,并根据各个把位的音色特点,将原来传统使用的三个把位拓展到五个把位。二胡内弦高音区音色较难控制,这也对演奏者的技术与水平提出了更高要求。“独弦”演奏并非噱头,二胡内弦音色较之外弦更加阴柔深沉,用内弦演奏才能充分表达作曲家内心的孤独愁苦。此曲在创作时正值“九一八事变”,民族孤立无援,国土被践踏瓜分,音乐家们奋起呼吁却感到无力渺小。曲旨之外,为了抢救垂绝的国乐,改变长久以来人们对胡琴的偏见,刘天华开展的一系列创作、演奏、教学、理论研究、乐器改革等活动,希望向世人证明音乐境界的高下全在作曲者与演奏者的思想与技术及乐曲的组织,胡琴虽不完备,但如同沙里藏着的金,只待淘炼。在当时的国乐改进道路上,事实上面临着经费困难、条件缺乏等种种问题,刘天华深感独行之艰难,思虑重重,故《独弦操》又名《忧心曲》,体现刘天华忧国忧民的赤子之心。

再如民间音乐家华彦钧创作的二胡作品《听松》(1950年记录整理),亦可见当代音乐家对宋代音乐文化的阐释与发扬。据音乐学家杨荫浏考证,《听松》又名《听宋》。而据华彦钧讲述:“宋朝时候,金兀术被岳飞打得走投无路,狼狈逃至无锡惠泉山下。躺在听松石上,心惊肉跳地倾听宋朝兵马的声音。这曲便是描写这个故事。”听松石确有此石,为惠山寺遗存旧物,原置于惠山寺大雄宝殿殿前。金兀术兵败于惠山听松石则为民间传说故事。华彦钧在抗日战争时期每逢演奏此曲之前必讲一番金兀术败逃的故事,以金兀术的败逃喻日寇的失败,以岳飞的奋斗精神预言中华民族的必然胜利。故在《听松》引子开始便可感受到松风怒吼、松涛澎湃的音乐声景。二度颤音犹如小军鼓细碎敲击之声。主题乐句筋骨分明,大量的附点音符与切分音型的运用,使旋律跌宕起伏慷慨激昂,是以战斗的姿态对生活作出有力回应。小三度滑音传神地表现出金兀术惴惴不安地竖起耳朵倾听追兵脚步声的场面。变化音C的出现,使音乐弥漫一种悲剧性色彩。尾声斩钉截铁,最后在戏曲锣鼓“急急风”的催奏下结束全曲。《听松》一曲结构短小精悍一气呵成,气势恢宏意境深刻,在当时弥漫黄色小调与舞场音乐的江南之地,作为社会底层的华彦钧以一己之思创作出《听松》这样刚直不阿、鼓舞人心的作品,更显难能可贵。

如上,当代二胡音乐创作中类似以历史题材为表现对象的作品,独立、直接地表现了“宋韵”江南的风格。除直接采用宋代文化题材之外,类似陈耀星、庄汉的《水乡欢歌》(1971年)等江南题材的创作,让我们看到,传统文化赋予当代二胡音乐创作者、演奏者以创作灵感,而回报的,则是作曲家、演奏家协同下对传统文化的延续与创造性发展。

一类是基于江南音乐风格表现的作品。这一类作品常常运用江南民间音乐发展手法或音乐素材创作而成。早期的如刘天华的《病中吟》(1918年初稿),陆修棠的《怀乡行》(1932年),华彦钧的《二泉映月》(1950年记录整理)和孙文明的《流波曲》(1952年)等,与二胡音色柔美与人声相合,常在地方乐种、曲种和剧种中担纲主要伴奏乐器(戏曲音乐中的主胡之用)有着紧密关系。纵观当代二胡音乐创作,音乐素材上有赖于江南、“宋韵”,但同时江南、“宋韵”也跟二胡产生了内容和精神实质上的关联。

譬如,陆修棠二胡作品《怀乡行》,根据乐曲说明,“这是作者在作客他乡时对故乡美丽田园的怀念”⑮。乐曲第一段“家乡咏叹”,主题即来自江南丝竹中的“凡忘工”音调处理技法,用“合头”(中国音乐中的一种发展手法,指乐曲中不同段落起止处的音乐材料,共同的乐思用在开始处称“合头”,其目的旨在保证各音乐段落有共同的起点)类变奏手法导出。音响听觉上,引子就带有鲜明的江南民间音调特征,如五度、三度结构的调式骨干音,在二胡运弓的滞缓,时断时续的演奏,表现了一种沉思、回忆的意境。慢板主题的响起,以商音为中心,用“合头”手法处理,既有游子对家乡生活的回忆,又有游子思乡的深沉。尤具江南民间音乐独特处理手法的是常见的“凡忘工”,即用清角音4(fa,工尺谱中的“凡”)来代替角音3(mi,工尺谱中的“工”)。因此在全曲中,偶尔出现第三级音3(mi)未占主体地位,不仅使乐曲颇具古意,并且刻画出了一种低沉、悲愤的情绪。随着“凡忘工”手法的运用,音乐在速度、力度和节拍等方面都发生变化。当主题再现时,音乐用“抢板”手法,将乐曲情绪由抑郁转向激情迸发,富有江南丝竹文曲风格。第二段音乐主题,来自王沛纶所作《战场月》(1931年)的旋律音调,亦具有浓郁江南风格的音乐线条,与本段音乐主题“土风吟罢感凄零”要描写的家乡小调与氛围营造甚为妥帖。整体上,由于该乐曲与刘天华、华彦钧和孙文明的作品同处一个时代的缘故,因此风格比较相似,并包含着一种“为了实现个人理想而奋斗的过程中体验到的忧虑和期盼或忧国忧民等内心情感的表达”⑯。

再如20世纪80年代之后,独奏曲中如朱昌耀、马熙林的《江南春色》(1978年),何占豪的二胡与乐队《莫愁女幻想曲》(1987年),金复载根据北宋苏轼《惠崇春江晚景》创作的《春江水暖》(1994年)等作品。这些作品除运用江南地区富有特色的曲艺音乐、戏曲音乐的音乐素材外,还在演奏上突出运用了富有江南风格的滑音、打音等装饰手法,同时,基于现代音乐创作技法挖掘的二胡音色,赋予当代二胡音乐创作的江南音乐韵味或“宋韵”风格,不少作品丰富地展现出中国传统音乐的典雅优美韵致。身为二胡演奏家的朱昌耀,围绕江南主题的创作了丰富的作品,其代表曲目中,诸如他与崔新合作的《枫桥夜泊》(1983年)等作品,显示出作者用二胡歌唱江南、赞美故乡的艺术追求,在保证乐器传统韵味的基础上,也进一步开发了二胡的音色与技艺。

三、二胡音乐中“宋韵”风格的演奏实现

著名二胡教育家王永德谈及二胡作品中所体现的江南人文内涵时,将其总结为:舒缓甜美的吴侬软语,和谐包容的淳朴民风,儒雅内敛的人文气度,超凡脱俗的艺术表达。⑰这一见解对于演奏江南音乐风格的二胡作品,具有指导意义。

作为中国艺术的审美特质,韵与宋的联结,及其在音乐作品中的表现与二度创作的表演实现,既要考虑如上王永德所述,又要从审美层面上去加以把握。因为前者是文化表达的基础,后者是音响表达的关键。在文化层面上,有宋一代,“郁郁乎文哉”奠定的基础,在于一种文采盛貌,以其丰富、浓郁之意涵,而为世代沿袭和承继。纵观江南风格或“宋韵”特征浓厚的二胡音乐作品,不妨选取几例来分析演奏中如何实现“宋韵”之“郁郁乎文哉”的意涵,并从中归纳出“宋韵”风格二胡的音色音质之感性显现。

“韵”字本义是一种非常主观化和抽象化的听觉概念。“宣和间,市井竞唱韵令”⑱中的“韵”字,按照任半塘分析,来自大抵生活于公元874—888年间的陈康士之悟,云“前辈得名之士、多不明于调韵。……伫思有年,方谐雅素。故得弦无按指之声,韵有黄冰之实”⑲。其“韵”之得来,既要熟谙作曲原理(所谓“调”[diào]则“调[tiáo]理之”),又要有自己独到的心得体会(“韵”之得从心),这是一种内化为个人修养的境界,既包含范温所讲的“有馀意”的“韵”,又包含陈旸所说的“谓之调”[diào]者,“其为声之法十有三”,如“吟木、沉散、抑抹、剔操……”⑳之类,其实就是一种基于音乐样式如“调子”所得的声音—音响风格,可能与地域有关,也可能与个人风格有关。源自宋人的总结,帮助我们廓清了“宋韵”在音乐风格的具体所指。

具有“宋韵”风格的二胡表现音色音质的感性显现,即“调理之”所得的“调子”。尽管语言难以概括,其所体现的“宋韵”之“韵”,即调子,在清新、甜美、柔润几个色彩描述词语之外,还有一种“明慧文巧”之美。而调子的音响呈现,含蕴于二胡演奏之中,对应演奏技巧是音乐音色的琢磨,有亮堂、秀丽、典雅之描摹;对应音乐风格的把握,是演奏素质的实现,是色彩性乐汇的捕捉,和乐调的润饰处理。

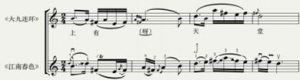

具体到演奏中,首先从“韵”最核心的表现点———润腔的实现来谈。受声乐艺术的影响,我国不少民族乐器都在不同程度上借鉴声乐歌唱的润腔手法,从而丰富了乐器本身的表演性能和音响效果。纵观胡琴音乐作品,就有相当多的乐曲来源于声乐,如《江南春色》《新婚别》《洪湖主题随想曲》《红梅随想曲》等。它们确证了杨荫浏所总结的:“从历史上看,声乐的发展曾既是器乐发展的先导,又是器乐发展的基础。历史上有无数器乐作品是从先有的声乐作品上加工改编而来。”㉑除此之外,随着艺术的发展,也有不少胡琴作品存在器乐与声乐互相影响的成分,特别是在一些地方戏曲表演中。如越剧、锡剧和沪剧等,不仅普遍存在这一现象,还因为二胡伴奏通过对声乐的声腔与润腔的借鉴,凸显了音乐中的“宋韵”或江南韵味。在这些戏曲艺术中,常会用到一个技法,即“包腔”,就是依托琴师高超的演奏技艺为戏曲伴奏辅助而用的一个常用技法。为了贴合演员的表演,胡琴演奏要根据谱面记谱和灵活的现场演奏技法为演员伴奏,在默契配合之中,发挥胡琴在戏曲中“托腔保调”之作用。正是由于胡琴艺术所具有的这一作用,很多著名戏曲表演艺术家不仅是优秀的琴师,也会有优秀琴师配合伴奏。当然,也要看到不同乐器在演奏中实现其润腔还要受到材质、发声和具体演奏方法的影响。因此,二胡演奏中润腔的实现,主要体现在对音高、音色、音质、强弱、句法等的变化处理之上。对应在具体技法中,如左手揉弦(多以滚揉为主,也有滚压结合、压揉与滑揉等;根据揉弦使用的不同时机与位置,又可分为揉到不揉、揉、不揉到揉等),滑音(具有江南音乐风格特点的二度、三度的上滑音、下滑音、回滑音、垫指滑音等,特别是在丝竹乐中频繁使用的垫指滑音,因用三个手指协同完成,较之下滑音更为润厚),装饰音(倚音、透音、打音、颤音、擞音、波音的运用,展现了器乐化旋律语言的灵巧秀美)等的不同变化,以及右手运弓的连、带、提、松、顿、跳等技法的使用。如《江南春色》,是朱昌耀、马熙林根据江苏民歌《大九连环》第一段《知心客》的旋律素材,采用加花变奏的手法,借鉴江南丝竹的演奏技法而创作的一首二胡曲。将民歌与二胡谱(见谱例1)对比可以发现,二胡在原有旋律的基础上是如何进一步发挥了器乐化语言;首音B由D音同指滑奏至一把位,附点后的D音由三指演奏,体现了同音不同指的演奏审美取向;在时值一半处的打音,二三度滑音、垫指滑音与回滑音、垫指音的运用,使音乐细致而丰富,具有浓浓的江南音乐风格韵味。

谱例1《大九连环》与《江南春色》谱例对照(节选)

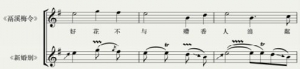

除江南丝竹风格的手法之外,另有一些特殊的指法和弓法等二胡演奏技术层面的手段。如《独弦操》中蒋风之演奏谱(见谱例2),首音E采用偏低倾向音的处理,结合调式来看,E音为G宫系统的羽音,偏低音会给人带来压抑与不稳定之感,从弱起拍再到稳定的正拍宫音G音的出现,持续两拍并作揉弦的处理,细致入微地表现出人物内心复杂的情感活动。A音压弦的处理,借鉴了琵琶推、拉弦的技法,演奏时先按于本音之上,后通过压弦得到一个比本音高二度的音,后松指回到本音音高。压弦的效果区别于揉弦与垫指,更显深沉而内在。

谱例2《独弦操》第1-3小节

从语言与音乐的关系角度来说,二胡音乐创作中“宋韵”风格的实现是一个关键因素。江南区域的音乐,有着与众不同的风格因素。其中一个主要的原因是,存在几种不同的语言体系对民间音乐同时起着作用。在江南流行的戏曲剧种、曲艺曲种和民间乐种中,与其语言风格或者语言调值变化相关的风格有“软、糯、甜、媚”等特征,对应在音响呈现中,譬如越剧就与平仄系统有关,昆曲则与阴阳上去的四声系统有关。所谓“吴侬软语”的语言风格大抵如此。

诚如杨荫浏所说,历史上“有不少器乐种类曾通过为声乐服务的漫长过程而后逐渐脱离了声乐,形成其独立的器乐体系。……若讲音乐语汇,我们器乐的音乐语汇,并不能完全脱离声乐的音乐语汇”㉒。虽然器乐没有歌词,难以一眼看出它们和语言的关系,但是从语言的句读与节奏因素角度来分析,在一定程度上可以观察“宋韵”之色彩性乐汇的具体表现,下面从四个方面加以认识。

一是连续下行级进的乐汇(如多倚音向尾音作倾向性进行的旋法)。以张晓峰、朱晓谷创作的二胡曲《新婚别》为例。这首作于1980年的乐曲,取材于唐代诗人杜甫同名诗作,由引子、迎亲、惊变、送别、尾声五个部分构成,表现安史之乱中新婚夫妇被迫分离的不幸遭遇,有二胡版《梁祝》之称。作者采用南宋格律词派开创者姜夔的《鬲溪梅令》音调为素材创作而成,因而具有悠长“宋韵”。第一部分“迎亲”中,二胡奏出主题,纯朴清秀的少女形象跃然显现。而当“送别”部分二胡再次奏出主题音调时,如泣如诉地表达新婚女子送夫出征的悲哀凄楚,尾声变化拉长的主题音调,由强到弱逐渐消失,描绘女子孤身一人,泪眼相望,目送丈夫远去的身影,余音绕梁而不绝。在具体手法上,将二曲加以对比可以发现,《新婚别》是从《鬲溪梅令》中提炼出核心音调,以二、三度级进下行的发展手法,多使用滑音连结的处理方法,将下行音符串联,加强了音乐柔婉动人的表现(见谱例3)。

谱例3《鬲溪梅令》与《新婚别》谱例对照(节选)

二是乐曲中曲折级进的乐汇,突出装饰性特点的进行。通过运用一些时值较为短小的音符来对旋律进行装饰,量大频繁,突出了旋律的灵巧性或曲折性。如《薰风曲》(见谱例4)中运用的倚音、波音、顿音、颤音、小三度垫指滑音等,润饰旋律手法丰富而充满新意与变化。

谱例4《薰风曲》第1-4小节

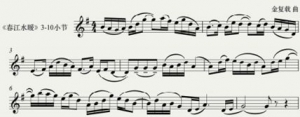

再看二胡曲《春江水暖》。这首作品系金复载1994年根据苏轼《惠崇春江晚景》中“竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知”诗句创作而成。作品为一部具有浓郁江南风格的二胡协奏曲,主题旋律线条流畅舒展,曲折级进(见谱例5),二胡以连贯的运弓,宛若春风拂面,保持音连中有断,恰如水波特写,令人心驰神往。在这首作品的创作过程中,作曲家将苏轼诗境融入乐曲之中,诗情画意,以曲抒情,以乐写意,描绘出一幅精致淡雅的中国民族音乐画卷。

谱例5《春江水暖》第3-10小节

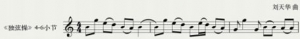

三是突出大跳进的表现。一般而言,江南音乐中大跳进行较少,正是由于少,反而特别容易通过运用大跳来表现出一种强烈的色彩。如《独弦操》中的六度、八度跳进(见谱例6),与前后以级进为主的旋律形成对比,表现内心的不平静与渴望冲破束缚的抗争精神。

谱例6《独弦操》第4-6小节

四是特殊的结构思维对二胡宋“韵”风格的影响,以及这种结构在音乐演奏的实践。江南音乐的分句原则,以江南丝竹为代表,大部分来源于声乐,与歌词的分句保持一样的特征,也与中国传统音乐的分句保持着一致的关系。乐句的发展常见合头、合尾、句句双、鱼咬尾等特殊的旋律发展手法,常运用一种以某一音调为基础,通过各种变奏手法衍生出多个变体贯穿发展于作品之中的手法,还有一些特性音调的韵格、乐读结构等,都是表现“宋韵”或江南风格音乐的关键因素。如“扬抑格”(板起眼落)、“抑扬格”(眼起板落)、“扬抑扬格”(板起板落)等三种韵格,就是典型的江南风格的音乐音调原型,基于其衍生出的各种变体,当然也会以其音调的亲缘关系持续表现江南浓郁的地方风格。音乐音响上的感知,伴随演奏得以呈现,当然还离不开二胡演奏右手的运弓速度、力度。连续承递性旋律展开手法,在较为徐缓的音乐中,承递表现为“欲断还连”的效果,如《孟姜女》《春江花月夜》的基本主题,每一个乐思停顿前的每前一个环节与下一个环节开始处,处理形成波浪起伏式的进行;在较快速的音乐中,营造出一种活泼或紧张的气氛,形成浓烈的戏剧性气氛,如江南丝竹《三六》、华彦钧《听松》;缺乏明确主题组织、边吟边述的音乐结构中,尤其适合表现文人音乐风格的宋之“韵”,如《汉宫秋月》,乐曲几乎是在反复琢磨、品味中一点点展开。从整体来看,乐曲的结构带有某种合尾、循环的因素,但随意性较强的音乐,因为要表现一种如泣如诉的氛围,因而采用承递性手段,将许多片段的旋律线条组织串联起来,使之生成了一种欲断还连的旋律线条,同时营造出幽怨凄婉的韵味。从特殊的音乐结构思维角度来看,不少表现“宋韵”主题的音乐,由于失去节拍对旋律线条的规范化而看似缺少一种结构力,但由于使用承递手法,则可以顺利地实现对旋律线条的组织与衔接。其他还有如合头合尾手法的运用,对音乐材料的多次强调,在音乐的整体结构中获得某种主导性材料的表情意义。如将《二泉映月》的主题段和另外五次变奏段落并置(见谱例7),可看到其音乐结构体现了合头的特点。

谱例7《二泉映月》(节选)

结语

千年“宋韵”,是浙江乃至江南最具标志性的文化基因。理解“宋韵”,尤其是“宋韵”在中国二胡音乐创作中的体现,不仅要抓住历史传统文化中的“宋韵”基因,还要理解宋代乃至江南地域的美学特征。一种具有地方特色或文化符号音乐艺术的生成,不可避免地要受到地域环境的制约,既会与当地的语言音韵、文化习俗相融,又会将该文化符号中的历史充分激活、用于创作时,“必定是有一个人开头,建成一个作品的初步框架或胚胎,然后由许多人经过艺术实践进行加工和再创作。……在民间文艺的创作中,各人心里有一个共同‘约定俗成’的模式,制约着众人艺术创作的思维方式、艺术形式和欣赏习惯”,无论社会怎么变化,从民间艺术中发展出来的“约定俗成”的传统模式,如民间故事中的“母题”、民间美术中的“心样”等,都会投射到后人的艺术创作之中,带着地方性语言声腔、乐音与韵致,留存在人们的听觉和表演惯性之中,出现如同著名作曲家顾冠仁所说的心理:“写了大量的新江南丝竹,这和自己生长的环境有很大关系。我在民间音乐的环境中生长,从小学琵琶,我的老师也是江南丝竹名家,几十年来,一直对江南丝竹情有独钟,各个乐器的演奏技术不是一朝一夕的,是浸泡出来的。这些基础是创新的灵感。”㉓大抵我们所听闻、演奏的江南韵味的音乐作品,必然都带有浓郁的江南丝竹韵味,诸如音乐中厚重的颤音、被强调的倚音,更是天然合成。作为“韵”的表现要素,它们集合了音乐的多方面要素,和基于“人类听觉自然感性需要与人类心理活动基本规律”所形成的音乐音响结构美学原则。当其与宋代联结形成“宋韵”,及与江南联结形成江南韵味后,则是综合上述诸要素,以及历史的、文化的和地理的诸要素“丰富而有序”地整合在一起,这既是成为二胡作品中“宋韵”的“音乐的形式”必由之路,又是中国传统文化特征艺术生命体赖以接续发展的基因遗传和变异的基础。

①如王艺、胡志平:《润声作韵,细腻入微———蒋风之二胡艺术表现手法研究》,载《黄钟》,2004年第1期,第94-100页;邢立元:《二胡演奏艺术的“情”和“韵”》,上海音乐学院硕士学位论文,2005;刘文金:《感受中国乐器法中“韵”的传统魅力》,载《人民音乐》,2003年第10期,第14-17页;等等。

②刘文金:《感受中国乐器法中“韵”的传统魅力》,第14页。

③郭绍虞辑:《宋诗话辑佚》上册,中华书局,1996,第373页。

④《全后汉文》卷69“蔡邕·琴赋”,载[清]严可均辑:《全上古三代秦汉三国六朝文》,中华书局,1958,第854页。

⑤同③。

⑥钱锺书:《管锥篇》,中华书局,1986,第1361页。

⑦[晋]葛洪:《抱朴子外篇》“博喻卷第三十八”,中华书局,2013,第801页。

⑧[唐]张彦远著,俞剑华注释:《历代名画记》“论画六法”,上海人民美术出版社,1964,第23页。

⑨[五代]荆浩:《笔法记》,人民美术出版社,2016,第4页。

⑩[唐]释皎然:《诗式》“取境”,载[清]何文焕辑:《历代诗话》,中华书局,1981,第31页。

⑪[宋]苏轼:《书黄子思诗集后》,载张志烈、马德富、周裕锴主编《苏轼全集校注》“文集十”卷67,河北人民出版社,2010,第7598页。

⑫ 李泽厚:《美的历程》,中国社会科学出版社,1984,第198页。

⑬ 江明惇:《试论江南民歌的地方色彩》,载《音乐研究》,1983年第1期,第76页。

⑭“熙宁中,宫宴。教坊伶人徐衍奏嵇琴,方进酒而一弦绝,衍更不易琴,只用一弦终其曲。自此始为‘一弦嵇琴格’。”[宋]沈括撰,胡道静校注:《新校正梦溪笔谈》“补笔谈”卷1“乐律”,中华书局,1957,第295—296页。

⑮陆修棠:《二胡独奏曲八首》,上海音乐出版社,1958,第4页。

⑯李祖胜:《二胡艺术与江南文化》,湖南人民出版社,2010,第236页。

⑰王永德:《江南文化中的音乐符号———江南丝竹》讲座,2020年6月22日,长三角中小学校江南丝竹联盟专家讲坛第三期。

⑱[宋]张世南撰,张茂鹏等点校:《游宦纪闻》卷3,中华书局,1981,第24页。

⑲[唐]崔令钦撰,任半塘笺订:《教坊记笺订》“杂曲·曲名表”,中华书局,1962,第113—114页。

⑳[宋]马端临撰,上海师范大学古籍研究所、华东师范大学古籍研究生点校:《文献通考》卷137“乐考十”,中华书局,2011,第4167页;另见蔡堂根、东景南点校:《中华礼藏·礼乐卷》第一册《乐典之属·乐书》,浙江大学出版社,2016,第674页。

㉑杨荫浏:《语言音乐学初探》,载杨荫浏:《语言与音乐》,人民音乐出版社,1983,第90页。

㉒同,㉑,第90-91页。

㉓转引自郭树荟:《融合与分离:主奏乐器在乐种中的艺术经验体现》,载《中央音乐学院学报》,2016年第3期,第31页。

作者简介:刘宇(1993-),女,博士,浙江音乐学院国乐系讲师(杭州,310024)。

*基金项目:本文为2022年度浙江音乐学院科研项目“中国二胡音乐作品中的宋代元素研究”(项目编号:2022KL002)阶段性成果。