摘要

《第二二胡协奏曲——太湖风情》是王建民先生完成于2020年的一部大型二胡协奏曲,该作品融汇了江南风情与民间传统文化底蕴,不仅是对太湖美景的赞歌,也是对江南文化的深情致敬。本文通过深入分析作品中的音乐语汇、风格特点及音乐结构,探讨其风格特征和地域文化的表现,旨在揭示其丰富的艺术价值。同时,本研究意在抛砖引玉,希望能激发学者和音乐爱好者对《第二二胡协奏曲——太湖风情》及民族器乐的广泛关注和深入思考。

关键词:二胡;王建民;《太湖风情》;江南风情;声音图景

绪论

一、选题缘由与意义

笔者成长于美丽的太湖南岸——湖州,自幼不自觉地受到江南及太湖流域文化的浸润与滋养。在初次聆听《第二二胡协奏曲——太湖风情》时(以下简称《太湖风情》),便被深深吸引,熟悉的江南曲调唤起一幅幅家乡景致。此作品融汇了江南水乡的自然美景及深厚的人文情怀,其旋律优美、表现力丰富,展现了极高的欣赏价值与艺术价值。因此笔者将这部作品选定为硕士毕业论文的研究对象,以期能够更深入地探究其音乐特征与文化内涵,旨在揭示其丰富的艺术价值。

二、国内研究现状与研究综述

目前,国内对于王建民先生的相关研究众多,仅知网检索已有302篇,这部分研究主要聚焦于个人创作风格及其作品分析,包括个人专访、作品综述及综合分析等。这表明王建民先生的作品在学术界和音乐界受到了广泛关注,亦反映了他在民族音乐创作领域的重要地位和影响力。但遗憾的是,至今尚未检索到关于《太湖风情》这部作品的相关研究文献,这也是笔者决定将其作为研究对象的重要原因之一。

经检索,目前《太湖风情》的音像资料有三个版本,分别为:(一)、2020年11月,“梁溪华章”音乐会上,邓建栋与无锡民族乐团合作的版本,由黄炎佳执棒(首演);(二)、2022年,在“北京·中国弓弦艺术节”中,邓建栋与北京民族乐团的合作版本,由许知俊执棒;(三)、2024年,“中国民族弓弦乐作品展播”中,邓建栋与无锡民族乐团的再次合作,由叶聪执棒。

因目前尚无针对该作品的直接理论文献,因此笔者主要对“吴文化”“民歌”“音乐风格”“吴语”“无锡”及“演奏技法”等内容进行理论搜集。这些领域的文献为本研究提供了宝贵的理论基础。

(一)、关于“吴文化”,笔者主要参考了两部著作,首先是李伯重的《多视角看江南经济史》1,作者从经济史的角度出发,深入探讨了江南地区的经济发展历程和特点。其次是吴恩培的《吴文化概论》2,作者对吴文化进行了全面、深入且系统的论述。这两部作品为笔者理解江南地区的独特文化背景和社会发展提供了宝贵的文献资料,对于笔者研究江南民间文化也具有启示意义。

(二)、关于“民歌”,笔者阅读了江明惇的《试论江南民歌的地方色彩》3和《关于民歌特征的美学思考》4这两篇文献,分别从民歌的色彩特征与社会特征两个角度展开论述,为本文第二章中“江南风情的特征分析”提供了重要参考意义。

(三)、关于“中国音乐风格”,笔者主要参考了李吉提的《中国音乐结构分析概论》5,作者对中国音乐风格特点的阐述全面且系统,尤其是书中对音乐结构的讨论,对笔者研究作品的组织形式、结构设计、音乐表达等内容具有极大帮助。同时,作者对线性审美的探讨为笔者进行审美研究提供了更为广袤的视野,也启发了笔者在进行作品分析与演绎时应更加关注旋律线条的流动性和音乐的整体性。

(四)、关于“吴语”的研究,笔者参考了赵元任的著作《现代吴语研究》6及曹晓燕的博士学位论文《方言和普通话的语音接触研究--以无锡方言为例》7,以上文献对笔者论述该作品中运用的吴语特征具有一定指导意义。

(五)、关于“无锡”,笔者查阅了与无锡当地音乐色彩有关的文献,其中庄若江的《殊途异彩梁溪风范——特色独具的无锡民乐》8,以及吕淼、王芳的《论地域文化对江南民歌与锡剧的影响》9,论述了地域文化对江南民歌与锡剧的影响及过程,为笔者提供了锡剧音乐多元化的全面视角。

(六)、关于“演奏技法”,笔者主要参考了江南丝竹及主胡的演奏技法,其中甘涛的《江南丝竹音乐》10,朱小川的《锡剧主胡与二胡演奏的结合技巧》11,陈浩生的《谈锡剧主胡伴奏的“三小”指法》12以及刘欣的《浅谈锡剧主胡演奏中的韵味》13都对本研究具有较高参考价值。

三、论文研究思路与章节安排

基于上述内容,笔者采用了三种研究方法:文献研究法、音乐形态分析法和调查法。首先是文献研究法,笔者查阅大量相关文献,深入了解无锡的历史发展、地域特征、文化概念等相关内容,为更深入地理解这部作品的地域风格搜集详实的资料;其次是音乐形态分析法,从旋律特征、主题内容等方面对作品展开理性分析;同时笔者运用了调查法,通过采访作曲家王建民先生及首演者邓建栋先生,获得作曲家本人对作品的构思、以及首演者对作品的理解与二度创作,对作品表现内涵进一步挖掘。

本文将通过三个章节展开。第一章为作品的背景论述,分为两部分:首先介绍作曲家及作品背景,其次探讨江南风情的含义及无锡地域背景。第二章对作品进行深入解析,该章节分为三部分:第一部分详述作品的结构及主题内容;第二部分聚焦于作品对江南风格元素的应用;第三部分是对作品中展现的各种江南情景进行赏析,探究作者在创作中的巧思与应用。第三章专注于技法分析,分为两部分:其一为江南风格的技法;其二是对华彩段落的构思。

——————

1李伯重:《多视角看江南经济史》,三联书店出版社,2003年。

2吴恩培:《吴文化概论》,东南大学出版社出版,2006年。

3江明惇:《试论江南民歌的地方色彩》,载《音乐研究》,1983年第1期。

4江明惇:《关于民歌特征的美学思考》,载《音乐研究》,1988年第1期。

5李吉提:《中国音乐结构分析概论》,中央音乐学院出版社,2004年。

6赵元任:《现代吴语研究》,商务印书馆,2017年。

7曹晓燕:《方言和普通话的语音接触研究——以无锡方言为例》,苏州大学汉语方言学方向博士学位论文,导师汪平教授,2013年。

8庄若江:《殊途异彩梁溪风范——特色独具的无锡民乐》,载《江苏地方志》,2022年第4期。

9吕淼、王芳:《论地域文化对江南民歌与锡剧的影响》,载《音乐创作》,2018年第3期。

10甘涛:《江南丝竹音乐》,江苏人民出版社,1985年。

11朱小川:《锡剧主胡与二胡演奏的结合技巧》,载《剧影月报》,2018年第4期。

12陈浩生:《谈锡剧主胡伴奏的“三小”指法》,载《剧影月报》,2007年第4期。

13刘欣:《浅谈锡剧主胡演奏中的韵味》,收录于《文化艺术创新国际学术论坛论文集(三)》,2023年。

——————

第一章《第二二胡协奏曲——太湖风情》创作背景及其文化特征

《太湖风情》是作曲家王建民为无锡民族乐团而作的一部二胡协奏曲,太湖的优美景致与无锡丰富的文化底蕴在乐曲中交相辉映。本章对《太湖风情》的创作背景以及无锡、太湖等地域文化相关内容进行探究,并进一步分析作品的特征及其内涵与价值,为乐曲结构、演奏技巧以及艺术表达等方面的研究,提供坚实的理论基础。

第一节 作曲家与作品介绍

一、关于作曲家

王建民先生是一位致力于中国民族音乐创作与创新的无锡籍作曲家,他谱写了各类体裁的音乐作品,尤其在民族器乐创作领域中卓有建树,主要以中国民族乐器独奏与管弦乐队协奏形式为主,他的作品获得了广泛的声誉,已然成为各类民乐演出及大赛中不可缺少的经典曲目。同时,王建民先生的作品在中国民族音乐理论研究方面也有着深远影响,亦是当前民族器乐音乐表演理论的研究焦点之一。

1988年,邓建栋先生邀请王建民先生为自己的毕业音乐会创作一首能够展现二胡艺术深度与广度的作品,这次邀请促成了王建民先生为二胡这件乐器创作大型作品的契机。由二人创演的《第一二胡狂想曲》大获成功,受到了业界内外的极高评价,自此拉开了王建民先生“二胡狂想曲”系列的序幕,在2003年、2009年他们相继创演了《第二二胡狂想曲》、《第三二胡狂想曲》。迄今为止,王建民先生创作的二胡作品共有10部(参见表1-1),这些作品都有其特定的地域风格,深深扎根于中国传统文化和民族音乐的土壤,充满了浓厚的民族民间色彩。

二、作品创作背景

《太湖风情》是王建民先生创作的第一部以故乡为主题内容的二胡作品。该作品是受到邓建栋先生与无锡民族乐团的邀约而写,作品以太湖为主题、以无锡地域文化为背景,呈现出鲜明的地域特色,将太湖的独特风光与无锡的丰富人文景观融入音乐之中,是一曲赞美无锡、歌颂太湖的抒情音画。

邓建栋先生作为我国当代著名二胡演奏家、教育家,于2020年在家乡成立了“无锡民族乐团”,该乐团秉承着“吴文化”“太湖文化”和“江南文化”的本土音乐文化精髓,致力于展示具有独特地域风格的艺术形式。邓建栋先生与王建民先生的缘分始于1988年,30年后,他再次向王建民先生发出——为家乡“无锡”——谱写作品的邀约,并于2020年11月,在无锡民族乐团的成立音乐会《梁溪华章》中首演,不论是作曲家还是演奏者,都在这部极富江南色彩的《太湖风情》中倾注了浓厚的故乡情怀。

第二节 关于“江南风情”与地域文化

邓建栋先生指出,在演奏具有江南风格的当代作品之前,演奏者不仅需要掌握传统江南风格的演奏技巧,还应深入了解江南语言的韵律特性及当地的音乐形式14。因此笔者认为,演奏者应从戏曲中学习,以汲取相关灵感用于个人的演绎之中。本节将通过探讨作品的文化背景和旋律特点,进一步加深对《太湖风情》的理解。

一、“江南风情”的界定

“江南”是一地理概念,我国经济史学家李伯重曾将江南地区界定为“八府一州”,即“苏、松、常、镇、应天(江宁)、杭、嘉、湖八府及由苏州府划出的太仓州”15,这八府一州同属太湖水系。

“风情”一词,可指风采、神情、风土人情等。可用于描述具有独特魅力、气质或举止的人;亦可描述地区所独有的氛围和内涵,包括自然风光、历史文化、生活习俗等,如“黄土风情”“港澳风情”等。

江南属于亚热带季风气候,充沛的降雨量造就了“烟雨江南”的地域印象;温暖的气候条件和充足的水资源为江南地区的农业生产提供了优异的环境,盛产水稻、蚕、油菜、茶叶等,因此会有饭稻羹鱼、万物有灵等江南印象,这些自然赋予的宝贵资源,不仅滋养了一方水土,也孕育了丰富多彩的江南文化。随着经济的繁荣,江南地区的市镇密集,人民对娱乐生活的需求高涨,于是无数的民俗活动在这里生根发芽,成为人们日常生活的重要组成部分,“江南”亦由此引申为这类文化的代名词。

因此,在本研究中的“江南风情”可以理解为:《太湖风情》中所展现的不同江南特色的集合体,包括特有的自然景观以及人文风俗等内容。

二、地域文化底蕴

这部作品以“太湖”为标题,作曲家除了对相关自然风光进行了如歌如画的描写之外,亦将更多的笔墨集中于无锡的民俗活动与人文气息,因此需要对当地的地域文化进行预先了解。

首先是作品的主题“太湖”,它是中国五大淡水湖之一,位于长江中下游,北接江苏无锡,南濒浙江湖州,西依江苏常州及江苏宜兴,东近江苏苏州,由江苏省对太湖全境行政管辖。常有诗人以“太湖三万六千顷”来形容太湖的浩瀚无垠。

其次是作品的地域背景“无锡市”,它坐落于江苏省东部、位于太湖的北岸,其水域面积占据了全市总面积的24%16,丰富的水资源为无锡带来了灵动的生机与活力,使其成为了经济、文化、旅游发展极为活跃的地区。此外,无锡是江南文明、吴文化的重要发源地,最早出现于“泰伯奔吴”的典故中,记载于《史记·吴太伯世家》。公元3200多年前,周太王极为中意三子季历的儿子姬昌,欲让其承袭王位。长子泰伯为了成全父亲这一愿望,三让王位,带着二弟仲雍,从中原来到了现无锡市郊的梅里(也称梅村),因此梅村被誉为“江南第一古镇”。

作为吴文化的发源地,无锡不仅拥有着悠久的历史积淀,更拥有深厚的音乐文化底蕴。在二胡音乐领域,无锡培育了一代代杰出的二胡演奏家,如周少梅、刘天华、阿炳,以及刘天华的弟子,例如蒋风之、刘北茂等均起始于无锡,后赴其他地区发展,形成刘天华的教学体系;还有近现代闵惠芬、杨荫浏、邓建栋等人士,他们都在不同阶段、不同领域对二胡事业作出极大的贡献。此外,无锡梅村的“二胡产业园”每年二胡产量约占全国总产量的25%-28%17。因此,无锡被恰如其分地誉为“中国二胡之乡”“中国民乐之乡”。

三、吴语和锡剧

这首作品的音乐语言具有江南吴语的典型特征,这是汉语中历史最为悠久的一种方言,多用于我国长江下游地区,包括“江苏省南部,上海市及其辖区,浙江省全境,江西省与浙江毗邻的上饶市、上饶县、玉山县、广丰县,福建省与浙江毗邻的浦城县城关及其以北地区,还有安徽省皖南一部分地区。”18整个吴语体系可以分为南、北两大区域,无锡属于北部(亦称太湖片)中的一支。

现代的吴语依然保存着一些古汉语特点,以无锡方言为例,其区别于普通话的最大特点是保留了古汉语中的浊音声母,约有声母34个、韵母49个19。此外,吴语声调丰富,普通话的声调分四声:即阴平(一声)、阳平(二声)、上声(三声)、去声(四声),而吴语中有8个声调:即“平”“上”“去”“入”,阴、阳各1个。这种丰富的语音声调、慢条斯理的委婉语气,正是作曲家王建民在这部作品中融入的江南特色之一,具有温文儒雅、婉转秀丽的审美特征。

锡剧是《太湖风情》中体现江南风情特征的另一个主要来源。它是中国江南一带的地方戏剧,使用吴语演唱,由江苏省的无锡、常州一带的“滩簧”演变而来,其发展可以追溯到明代万历年间(1573年-1620年)20,原是江苏地区的盐商和茶商们组织曲艺团体演出,后在清代,进入蓬勃发展的时期,如今已成为江苏地区的主要地方剧种之一。锡剧以其深厚的抒情特色和浓郁的江南氛围而著称。锡剧的基本曲调有簧调、玲玲调、大陆调,其中簧调为主要曲调,包括老簧调、簧调慢板、反弓老旦调、长三腔等。锡剧的伴奏乐器以主胡为主,琵琶、三弦、扬琴为辅,经典剧目有《珍珠塔》、《宝莲灯》、《双推磨》、《二度梅》等200余部。

锡剧中使用的主胡亦称锡胡,锡剧在最初还是滩簧阶段时,只用一把胡琴和一副敲板作为伴奏乐器,由此可见胡琴在锡剧中的重要地位。主胡采用“C-G”为定弦,比一般二胡低大二度,因这一定弦的音色与音域接近人声,尤其体现在模仿女性声腔为最佳。21主胡的作用是“托腔保调”,与演员的演唱相辅而行,在演员唱较高音调时,主胡一般降低八度进行演奏,称作:“低拉高唱”。因作品中运用了锡剧的旋律素材,因此笔者在论述时借鉴了主胡的的相关演奏技法。

综上所述,以无锡文化背景及太湖景色为题的音乐创作,既是对无锡这片土地的致敬,也是对二胡传统音乐的延续与弘扬。

——————

14出自笔者于2024年3月11日对邓建栋先生的访谈。

15李伯重:《多视角看江南经济史》,三联书店出版社,2003年,第450页。

16无锡市人民政府,https://www.wuxi.gov.cn/mlxc/wxnj/index.shtml,登陆时间:2024年3月7日。《无锡年鉴》全市总面积4627.47平方千米(市区面积1643.89平方千米,其中城市建成区面积356平方千米),其中陆地面积3724.98平方千米、水域面积902.49平方千米。地理环境2023.7。

17庄若江:《殊途异彩梁溪风范——特色独具的无锡民乐》,载《江苏地方志》,2022年第四期,第25页。

18傅国通、蔡勇飞、鲍士杰、方松熹、傅佐之、郑张尚芳:《吴语的分区(稿)》,载《方言》,1986年第一期,第1页。

19随着吴语不断衍变,会发生“合流”现象,因此在各参考著作中都有些许差别。

20刘欣:《浅谈锡剧主胡演奏中的韵味》,收录于《文化艺术创新国际学术论坛论文集(三)》,2023年,第43页。

21朱小川:《锡剧主胡与二胡演奏的结合技巧》,载《剧影月报》,2018年第四期,第58页。

——————

第二章《第二二胡协奏曲——太湖风情》的江南风情与创作特征

《太湖风情》不仅是对江南自然美景的赞歌,也是对江南文化和人文风情的深情呈现。作品巧妙地融合了锡剧及江南民歌的元素,通过独具匠心的创作手法,运用二胡悠扬的旋律,将江南的历史沉淀、文化特色和自然景观融为一体,描绘了江南的独特风情,为听众带来了一次如同置身江南水乡的音乐之旅。

本章旨在通过对《太湖风情》作品中运用的创作手法及其音乐特色的深入分析,揭示作品如何生动地体现了江南的风土人情。通过这一过程,不仅能够让人们更加深入地理解作品本身,也能够促使人们对江南地区的自然美景和人文民俗乃至传统文化底蕴有更加深刻的认识和感悟。

第一节 乐曲结构与主题内容

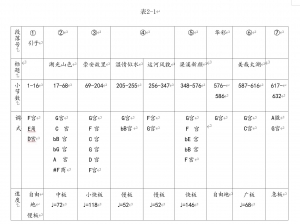

这部作品的曲式结构与王建民先生的“狂想曲”系列作品有相通之处,使用了“散-慢-中-快-散”的多段体连缀而成。作者为《太湖风情》拟定了六个标题,以不同音乐内容表现特定情景,分别是“湖光山色”“崇安故里”“温情似水”“运河风貌”“梁溪新颜”“美哉太湖”,此外,还带有独立的引子和尾声(参见表2-1),并使用电影剪辑手法“蒙太奇”对画面进行串联,使作品连贯而完整的呈现出整个“江南图景”。

笔者尝试按照音乐进行与标题内容还原完整的画面进程:清晨,伴随着鸟鸣、透过淡淡的阳光,初见湖光山色;接着画面转到无锡最热闹的市中心崇安寺,随后穿梭于无锡的大街小巷,将无锡的民俗风情尽收眼底;之后来到历史悠久的人工运河,一览江南温柔的人与景,并一路南下经由无锡的母亲河——梁溪河,最后再次回到一望无垠的太湖。(参见图2-1)

图2-1《太湖风情》作品画面串联图

第二节 江南风情的特征分析

这首作品中的江南风情在多个层面得到体现,不仅引用了彰显江南特色的《无锡景》、《二泉映月》及锡剧过门等曲调,还融合了吴语的语言特征以及诗词韵律等创作手法,从而进一步增强了作品的地域文化氛围。

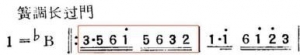

一、《无锡景》的曲调引用

“无锡景调”源自北方,是我国传统民歌中“俗曲”类别中的一种,首次见于1901年程仲铨所辑录的《小调器乐谱》,其音乐结构遵循了中国传统音乐中常用的“起承转合”的布局原则,曲调为宫调式体系,旋律逐层下降。南方流传的《无锡景》和北方流传的《探清水河》均是通过依曲填词的方式创作而成。其中《无锡景》22采用吴方言演唱,辅以丰富的衬词,在江浙地区传唱度极高,其曲调与衬词都对该作品产生影响。

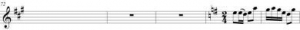

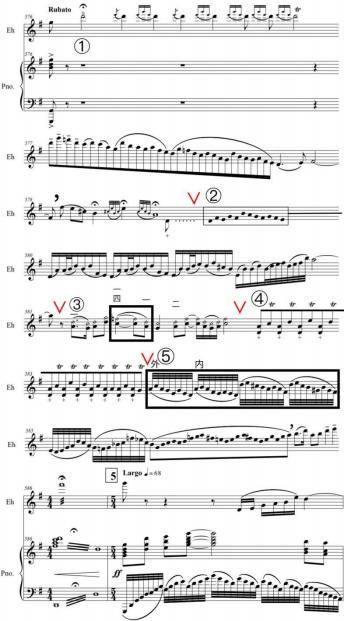

作者于作品开篇,在协奏声部引用了《无锡景》的旋律音调(参见谱例2-1),奠定了作品浓郁的江南风情基调。另外,主奏乐器在华彩乐段中也通过泛音技巧再现了开篇这一主题,起到点题的效果,进一步强化了地域音乐风格(参见谱例2-2)。

谱例2-1:王建民《太湖风情》第2-第4小节与《无锡景》主要旋律音调的对比王建民《太湖风情》第2-第4小节

《无锡景》

谱例2-2:王建民《太湖风情》华彩段,第581小节

作品第二个段落“崇安故里”同样采用了《无锡景》的材料(参见谱例2-1),并对其进行重新编排与派生,形成全新的旋律线条(参见谱例2-3)。此段落音乐节奏明快,大量运用短音符,使得整体旋律更显灵动活泼。

谱例2-3:王建民《太湖风情》第75小节-第76小节

二、《二泉映月》的曲调引用

作曲家在第三个段落“温情似水”中运用了二胡名曲《二泉映月》的旋律(参见谱例2-4),赋予作品不同层次的柔情效果。

《二泉映月》是无锡籍民间音乐家华彦钧(阿炳)的代表作之一,无锡惠山的“九龙十三泉”因水质清纯甘冽,被唐代“茶圣”陆羽评为“天下第二”,故得名“天下第二泉”,阿炳常在惠山的“二泉亭”演奏此曲23。20世纪50年代初,由同为无锡籍音乐家杨荫浏先生录音后记谱整理,并灌制成唱片,这首乐曲因其浓郁的民间风味和深刻的思想内涵,深受人们喜爱,在民间广为流传。

作者引用《二泉映月》的旋律素材,触发了听者对音乐的深层联想,将阿炳曾经感受过的景色风光再度呈现于人前,进一步描绘并强调了无锡惠山的独特自然风貌和丰富人文历史。同时作者通过引用,亦表达了对二胡巨匠华彦钧的深情缅怀。作品中如此“音乐”与“地域文化”的紧密融合,展示了音乐创作艺术的魅力。

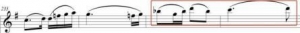

谱例2-4王建民《太湖风情》第237-238小节与《二泉映月》旋律的对比王建民《太湖风情》第237-238小节

华彦钧《二泉映月》第6小节

三、锡剧的过门引用

王建民先生在《太湖风情》中运用了大量的锡剧旋律素材,尤其是锡剧中的“过门”片段,这一创作手法为作品增添了浓厚的地方特色,呈现出更为明确的江南氛围。

在锡剧音乐中,“过门”是一种极为独特的音乐表现形式,它作为连接不同腔节和乐句的间奏部分,不仅起到了过渡的作用,更富有装饰性,在增强音乐表现力的同时,提升音乐表达与情感张力。

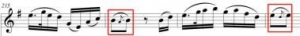

首先,引子段落运用了锡剧“簧调”的常用长过门24(参见谱例2-5),用于衔接引子与作品主体部分的第一个段落“湖光山色”。此处乐曲强调的“F#”音,从调性调式上为下一段落G宫系统的主题色彩做出了恰当铺垫,且这种承前启后的作用恰好体现了与锡剧过门片段相仿的连接性作用。

谱例2-5王建民《太湖风情》引子(第14小节)与锡剧“簧调”的常用过门的对比

锡剧“簧调”中常用的长过门

作品第二个段落“崇安故里”的乐段末尾,运用了锡剧“老簧调”中的《小保管上任》的曲尾过门25(参见谱例2-6)。此处亦是两个乐段的衔接部分,作曲家在采用锡剧原曲调的基础上进行了扩充,诗性化的语言风格为之注入新的发展动力。另外,作曲家用无伴奏的形式,对前段落的热闹氛围进行了接续,形成鲜明的动静对比,增强了音乐的表现力,同时亦为“温情似水”这一段落的音乐叙述做铺垫,奠定后文抒情婉转的性格表现。

谱例2-6:王建民《太湖风情》第198小节与锡剧《小保管上任》的对比

《小保管上任》

在作品第三部分“温情似水”中主要运用了锡剧“大陆调”中的常用长过门26(参见谱例2-7),这是锡剧引用部分最为完整的案例,这部分承接了“温情似水”中的核心部分,即《二泉映月》的引用,并对其进行了情感缓和,将稍带忧愁的情绪自然衔接至和风细雨的温情江南情景中,极富情感张力。

谱例2-7:王建民《太湖风情》第244-245小节与锡剧“大陆调”中常用的长过门的对比

锡剧“大陆调”中常用的长过门

上述谱例对锡剧曲调或引用或发展,并在其基础上运用了丰富的创作手法,为作品更添江南韵味。

——————

22《无锡景》歌词:

我有一段情呀,唱畀拉诸公听,诸公各位静呀静静心呀,让我来唱一只无锡景呀,细细那个到到末唱畀拉诸公听。小小无锡城呀,盘古到如今,东南西北共有四城门呀,一到那宣统三年份呀,新造那一座末,光呀光复门。光复真闹猛,造起电灯厂,处处贯通造的嘞能有样呀,夜里向,电灯澄澄亮呀,男男那个女女末,侪呀侪好行。粉厂毗布厂,纱厂搭丝厂,厂里做工乡下大姑娘呀,一进那丝厂学时样呀,身浪厢个香水末洒得嘞喷喷香。

无锡去来往呀,火车真便当,通运桥堍下侪是大栈房呀,栈房里收作得蛮清爽呀,热闹那个市面末,像呀像申江。春天去游玩呀,顶好是梅园,顶顶写意坐只汽油船呀,梅园末靠拉到太湖边呀,满园那个梅树末,真呀真奇观。第一个好景致呀,要算鼋头渚,顶顶写意夏天去避暑呀,山路末曲折多幽雅呀,水围那个山来末,山呀山连水。天下第二泉呀,惠山脚半边,泉水生清,茶叶泡香片呀,锡山末相对那惠泉山呀,山脚下两半边开个泥佛店。一只无锡景呀,老曲里厢传,无锡个景致唱才唱不完呀,无锡人碰碰俚骂山门呀,赤着朊个少爷末,江尖上团团转。

23黄大岗:《杨荫浏和<二泉映月>——曹安和访谈录》,载《音乐研究》,1998年第1期,第12页。

24中国音乐家协会江苏分会:《锡剧常用曲调》,江苏省人民出版社,1965年,第80页。

25中国音乐家协会江苏分会:《锡剧常用曲调》,江苏省人民出版社,1965年,第3页。

26中国音乐家协会江苏分会:《锡剧常用曲调》,江苏省人民出版社,1965年,第80页。

——————

四、江南方言的特点引用

除直接引用的《无锡景》旋律曲调外,还有多种江南民歌旋律特点被融入作品之中。其旋律特征、温婉秀丽的音乐性格都与吴语紧密相连。经过笔者分析,该作品的民间旋律构建至少在以下三个方面受到吴语方言的影响。

首先是“衬词”,吴语常在句内或句间加上语气助词以表委婉,常用词有:“个哇”“阿是”“哟”等,江南民歌也受此影响融入了大量衬词,比如歌曲演唱中的“啊呀”“呀么”“吧”“哪”“咳”等。《无锡景》就是非常典型的一个案例:“我有一段情呀,唱畀拉(给)诸公听”的“呀”“畀拉”。

该作品在第三段“温情似水”的部分句尾添加了倚音(参见谱例2-8),其对于旋律主体来说就是一种“衬词”般的存在,往往不影响主题的呈现,通过装饰音表现了吴语的婉转与灵动。

谱例2-8王建民《太湖风情》第216-第218小节

其次是平缓语调,吴语虽然音调多,但是语调起伏较小,而江南风格旋律中乐汇与乐汇间的音域跨度也较窄,以五声音阶的曲折级进为主,偶尔出现四度小跳等,这也是受到吴语影响的主要表现。笔者通过对吴语语调的分析,发现其中几乎不会使用小二度或大七度等尖锐音程的语调进行,这在江南民歌旋律与《太湖风情》中都有相似表现。比如“崇安故里”段落中(参见谱例2-9),旋律在较窄范围内波动,前后音之间的音程关系均为和谐音程。形成了连绵起伏的感觉,表现了江南线条的婉约、柔和。

谱例2-9王建民《太湖风情》第168-第177小节

最后是吴语“一字多音”的特点,由于吴语声调丰富,在同一个字中可以有多个语调,这种小音符的连续发声,类似于民间演唱中的即兴式哼鸣。作品在第四个段落“运河风貌”中就使用了类似手法,比如第296小节(参见谱例2-10)的旋律中,集中使用十六分音符和三十二分音符,用连贯的方式表现婉转而悠扬的旋律,同时,该段落使用了江南民歌的典型速度,即中速或中速偏慢,表现江南人不急不慢的性格特征。

谱例2-10王建民《太湖风情》第296小节

五、诗歌对仗的应用

《太湖风情》所具有的浓郁江南风情与民间特色,不仅源于多种江南旋律的融入与影响,还体现在中国诗歌中常用的韵律技巧,作曲家曾明确指出,他在创作过程中借鉴了诗歌的对仗技巧,这赋予了作品深层次的对称与均衡效果,更具民间审美偏好,也使作品更加具有中国民间特色。

“对仗”是中国古典诗歌的重要修辞技巧,体现了中华文化中平衡与和谐的审美意象。江南是诗意文明的栖息地,常被撰写成诗词以吟诵,如“江南可采莲,莲叶何田田。”[出自汉朝,汉乐府《江南》。];“江南好,风景旧曾谙。日出江花红胜火,春来江水绿如蓝”[唐代诗人白居易所作《忆江南》。]等。

王建民先生将这类诗词元素巧妙地融入《太湖风情》中,如第一段“湖光山色”部分,可按照乐句结构和调性划分为两部分,其中第一部分(第18小节-第45小节)又可进一步划分为:a(4)+a1(5)+b(4)+b1(5)+c(4)+c1(5),形成了三组两两对仗的平行关系。这种平行结构常用于强调主题,维持音乐的周期性,增强聆听与记忆的效力。

更富巧思的是,作者在保持对仗美感的同时,采用了4/4和5/4的节拍进行交替,且对仗乐句的小节数并不方正,似乎有意打破这种平行的、对称的关系,这种写作手法不仅让音乐充满动力,而且也展示了对仗美学在当代音乐创作中的应用。

第三节 《太湖风情》的声音图景式表现

前文提到《太湖风情》参考了蒙太奇的剪辑手法,对多幅画面进行串联,使作品叙事完整、表现性十足,作曲家在这部作品中深入探索了声音的表现力,使其具有声音图景27效果,生动展现了包括鸟鸣、湖景、农忙、民俗活动在内的江南情景,作曲家借助声音的表现力,带领听众穿过太湖、游走于锡城的大街小巷,栩栩如生地呈现出优美的江南自然风光与丰富的人文风俗。笔者认为,在演奏时应将段落间的过渡处理得流畅自然,确保作品的连贯性和完整性,淋漓尽致地展现出太湖与无锡的旖丽风光,使听众仿佛置身于太湖之畔,感受大自然的鬼斧神工和人文的沉淀。

本节将按照作品中的标题顺序,对作品中展现的江南风情情景进行论述。

一、清晨鸟语

引子开端以二胡为主导,通过滑弦进行模仿“自由的鸟鸣声”,协奏声部使用拱型的音型持续性演奏(参见谱例2-11),营造出一种空灵的氛围。这一写作手法如同电影中由远及近的长镜头,表现出晨光熹微,鸟儿在极为清澈的画面中慢慢醒来,一只、两只,肆意歌唱,勾勒出莺啼燕语的江南水乡景致。

谱例2-11王建民《太湖风情》第1小节-10小节

二、湖光山色

在这个段落中,首次呈现作品主题,协奏声部以拱形音型描绘出太湖湖面的微微波动,而主奏部分则用流畅的旋律线条(参见谱例2-12)表现太湖的平静与柔和,尤其是音程跨度较大的跳进,这是对广阔水域的描写。乐句经过发展层层递进,调性从G宫转向C宫,再到bB宫,随着乐队奏响庞大恢弘的间奏,主题旋律发生改变,织体逐渐加厚,音乐性格更为壮阔,仿佛视角被逐渐拉远,画面越来越宽广,呈现出对完整太湖风光的俯视性视角,强调太湖之广袤。

谱例2-12王建民《太湖风情》第1小节-第10小节

三、崇安故里

该段落描述的是热闹非凡的民俗场面28(可参见谱例2-3),体现了浓郁的生活气息,标题中的“故里”一词表明,该段落的旋律是作曲家对童年记忆的缩影,承载着对故乡的无限眷恋和对过去纯真岁月的怀念。

崇安寺位于无锡的市中心,是最能体现锡城的烟火气息与市井文化的地方,每当节庆之日,便会上演一场场精彩绝伦的民俗活动盛宴,热闹的庙会中,舞龙舞狮、戏曲表演、太湖刺绣、无锡剪纸等民俗活动与传统手艺尽收眼底,人们沉浸于此,忘却劳累、放松身心。

在谱例2-13中,主奏部分使用连续而短促的倚音技法,模拟了剪纸时发出的声响;而协奏部分的连续切分节奏赋予了作品更明确的发展动力,与此同时,旋律似乎进行了分层,由下方的持续音声部与上方的级进声部构成,上下声部的音符交替产生周期化的音响效果,从律动上模拟了穿针引线般的重复性动作。此处将精巧细腻的剪纸和温婉流畅的刺绣,这两种传统手艺相结合于一处,展现了作者独特的美学观念和创造力,表达了对无锡传统文化的尊重。

谱例2-13王建民《太湖风情》第103-106小节

段落末尾,乐队各声部以八分音符节奏型的强收之后,主奏以突慢的形式迎来极富江南色彩的旋律(参见谱例2-6),这样的编排仿佛是在繁忙与喧嚣之后,在心灵上感受到宁静与放松,回味无穷。这也反映了江南文化中独有的审美情趣,展现出江南水乡既热闹又不失平和的独特风情。

四、温情似水

该段落以其丰富的主题内容,无论是描绘近景还是远景,人物或风景,均深刻展现了江南地区独有的温婉与情感。

谱例2-14,该旋律主要采用级进和小跳,整体呈上扬趋势,仿佛看到初秋时刻划着小船去河中采莲的场景,这原是一种农事活动,后来发展为民俗娱乐表演“荡湖船”,并被列为无锡市级非物质文化遗产29。同时,运用小巧的倚音,细致地表达了江南女子的满心柔情。

谱例2-14王建民《太湖风情》第210小节-218小节

谱例2-15处的调式由G宫升至上小三度的bB宫,调性色彩的变化使画面场景更为开阔,并用对仗手法引用《二泉映月》的曲调,协奏声部使用饱满的织体,形成一处小高潮。这种不同视角的画面转变,在舞台艺术作品中常用来增强视觉冲击力和层次感,作者将此手法应用于音乐创作中,同样能够有效地增强作品的空间感和层次结构,使听众在深切体会人物情感的同时,更能在宏观视角下产生情感共鸣。

谱例2-15王建民《太湖风情》第237小节-242小节

五、运河风貌

该段落描写了无锡人傍河而居、以河为生的各式情景。

自泰伯来到吴地,深受百姓拥戴,他带领百姓发展农耕,兴修水利。当时修建的运河在与京杭大运河相贯通之后,充分发挥了通商功能,对区域间经济的互补和整体经济的繁荣起到了至关重要的作用。如今虽已失去其灌溉的重要作用,但悠悠河水,凝聚了无锡几千年风风雨雨的历史,交织着古朴淳厚的民风民俗。

作曲家在该段落中运用了较多趣味性的技法,如拨弦、轮弹琴面、颤音、重音后置等,生动模拟了繁忙的农事;此外,运用了江南丝竹中“你繁我简、镶嵌让路”的演奏方式,使主奏声部与协奏声部形成竞奏关系,更添一份浓厚的生活气息。以以下4幅图景为例。

图景1:主奏用拨弦的技法与协奏部分形成对奏,模拟了运河上来来往往的商船,描绘了繁忙的水上交通和商贸往来的景象。(参见谱例2-16)

谱例2-16王建民《太湖风情》第258小节-263小节

图景2:作品中第258小节-313小节,旋律形成主奏与协奏的竞奏关系,展现了无锡人民在农忙中亦能怡然自乐的生活态度。(参见谱例2-17)

谱例2-17王建民《太湖风情》第274小节-277小节

图景3:此处协奏声部沿用第258小节的律动,模拟运河岸边人们的日常劳作,而主奏声部交替使用空弦拨弦和轮弹琴面的技法,空弦拨弦的空灵,与敲击琴面的清脆形成音响对比,生动地模拟了鱼虾跃出平静的水面,带起一圈圈涟漪。

谱例2-18王建民《太湖风情》第304小节-306小节

图景4:作品第317小节-338小节的节拍频繁的变化,巧妙地淡化了板眼律动,使得音乐在无形中持续演进,并使用重音后置的写作手法,极富趣味性,像在描绘了忙而不乱的生活场景,日复一日的劳作中仍旧能够维持一种优雅的秩序感和不慌不忙的生活态度。直至第339小节,音乐才重新恢复律动感,运用主奏拨弦与协奏声部的对奏,像极了丰收时的喜悦。

谱例2-19王建民《太湖风情》第339小节-341小节

这一段落的音乐语汇,充满了对锡城生活情境的细致描绘,通过精确而又富有表现力的音乐笔触,描绘了人们在现代社会中既忙碌又平和的真实写照,向我们展现了一种超脱于日常纷扰之上的生活哲学和美学追求。

六、梁溪新颜

梁溪是无锡的别称,梁溪河亦是无锡的母亲河。每到端午节,为了纪念河神伍子胥和诗人屈原,锡城常举办赛龙舟等民俗活动。该段落开头使用作品的主调式G宫系统(参见谱例2-20),协奏声部以低音主持续的方式渐入,主奏则使用震音技法,营造蓄势待发的紧张气氛,充满期待与激情,展现了无锡人民对传统文化的尊重和对生活热爱的态度。音乐在此刻应较为紧凑、流畅,因此主奏部分应减少惯性音头的演奏,避免旋律的割裂。

谱例2-20王建民《太湖风情》第356小节-367小节

古老的梁溪不断流淌,见证了无数代人的生活变迁,岸边新旧建筑交织,展现出一种时代的融合与发展,由标题中的“新”字可知,该段落展现了故乡的新貌和新气象,同时亦揭示了作曲家对故乡变化的深刻感受,反映了作曲家内心对这种变化的惊叹和复杂情感。第547小节至575小节迎来了作品的高潮部分,表达了作者对新时代社会发展的热烈赞叹。

七、美哉太湖

这一段落中,协奏声部重现了“湖光山色”中a、c乐句30主奏的旋律部分,该段落音型密集、音域跨度大,协奏声部采用三十二分音符的琶音音型,以整小节为单位做起伏变化,

模拟了银浪翻滚的太湖水面,动力感十足。为了更好地表达对太湖宽广无垠景观的赞颂,主奏在这一段落尽可能使用保持弓演奏,同时,配合适当的肢体动作可使听觉与视觉通感融合,使得感情更加充沛,增强“歌颂”之感。

谱例2-21王建民《太湖风情》第586小节

虽同是描写太湖,但与“湖光山色”段落的宁静祥和相比,此处的描绘显得更加深刻,再次见到太湖时,湖光依旧、山色不改。太湖的每一处风光、每一片波纹都承载着历史与文化记忆,从古至今,无数文人墨客为此留下赞美之词,将太湖的美景与江南文化的温婉、深情紧密相连,太湖已然成为江南文化的重要象征。因此,作曲家不仅仅是在回忆童年的纯真时光,更是在用音乐向这片养育了自己、孕育了灿烂文化的土地表达敬意和情感。

————

27“声音图景(soundscape)是相对于现代主义之前传统文学作品中的视觉图景(landscape)而言的一个概念。视觉描绘令读者与外部世界保持一定距离,分析式地觉察着外部;而听觉描绘则将读者直接带入作者所创作的世界,体验式地经历着外部。”摘自曾静:《<道林·格雷的画像>中的声音图景》,载《文学界(理论版)》,2012第11期,第199页。

28在本文第二章第一节中已论述了其旋律素材。

29无锡市滨湖区人民政府:http://www.wxbh.gov.cn/doc/2020/10/15/3059466.shtml登陆时间:2024年3月12日。

30在本章第二节(第17页)中已有论述,此处不再赘述。

——————

第三章《第二二胡协奏曲——太湖风情》的演奏技法分析

《太湖风情》这一大型二胡协奏曲,体现了浓郁的江南民间色彩,为更贴近旋律特色,笔者认为可以借鉴锡剧主胡的演奏技法和江南丝竹的相关演奏技法。本章将通过技法及二度创作等方面深入分析,探讨如何通过音色和技巧来贴近江南水乡的独特韵味。

第一节 基于江南风情的演奏处理

经过前文对作品的旋律引用、风格元素及声音图景的深入分析,为深化对《太湖风情》中体现的江南风情的理解,本节将探讨该作品基于江南风情的特殊演奏处理,从揉弦、滑音、弓法、创作及“催快”等特殊演奏技巧展开论述。

一、揉弦

揉弦是二胡最为特色的技法之一,通过手指在弦上的滚动产生音波变化。在戏曲中,胡琴的演奏需要与演员的演唱融合在一起,起到托腔保调的作用,因此,为更贴合细腻的人声演唱,揉弦技法的运用极为重要。因吴语咬字较为柔和,语速较为平缓,因此为了表现吴语给人的如沐春风之感,可多用迟到揉弦,即揉弦稍晚地出现,频率由无到有,再由慢渐快,使长音富有变化,演奏时对弦的压力不宜过大;同时,不能仅用指尖进行滚动,而应多用手腕带动,使音色听起来浑厚而不单薄,旋律更富江南水乡的魅力。

二、滑音

在王建民先生创作的二胡作品谱面中,鲜少有装饰音的添加,且王建民先生一直强调,在现代创作作品中,不可使用过多的装饰音,尤其要避免在换把过程中,不经意间奏出的滑音。因此演奏者需要慎重使用滑音技巧,尤其是在江南风格作品中,切忌为了强调风格而过度使用滑音。

滑音是表现语言特性的重要技法之一,在江南风格的作品中,常用滑音来表现吴语的“软”“糯”。可用左手手指的较多接触面触弦,包裹住琴弦,滑音的过程不能过于快速和直接,尽可能避免产生强硬的棱角。值得注意的是,这种“软”与“糯”并非单纯以柔美、委婉为目标,而是带有一定韧性及框架的,需要演奏者仔细分辨演奏时滑音的浓淡程度。

前文提到,引子段落中添加的老簧调过门旋律(参见谱例3-1),邓建栋老师演奏版本添加了三个滑音,其中②为上滑音,①、③为反向二度的垫指滑音。通常在二胡的演奏技法中,常用三度的垫指滑音,而此处借鉴了锡剧中主胡的演奏技法,①、③处用左手三指从G音指面向上滚动,衔接至二指的升F音,以突出戏曲的效果。

谱例3-1王建民《太湖风情》第14小节

三、逆动弓法

“逆动弓法”是胡琴乐器在戏曲伴奏中为了突出唱腔及韵味的特殊弓法,即起弓时使用推弓。这一弓法在《太湖风情》的快板段落“梁溪新颜”中有较多运用,以谱例3-2为例,根据作者在谱面标记的重音及表情记号,应采用以下标识的弓法较为妥当,使用推弓起弓,以便用拉弓强调正拍重音,利用休止符号的间隙迅速倒弓,再次用拉弓强调第二个重音。此外,作曲家强调,方框部分不可使用带有滑音痕迹的指法,因此用二指和四指作打音效果最为合适,以保证三个重音的力度、情绪饱满程度较为一致。

谱例3-2王建民《太湖风情》384小节-385小节

四、鸟鸣

鸟鸣音型位于作品的引子部分,作者没有给出明确的节奏与音高,仅在谱面对滑音的方向稍作提示,这需要演奏者对鸟鸣音型具有足够的甄别能力以及画面想象力,并根据协奏声部的旋律走向进行设计,才能为听众营造一种身临其境的体验。

笔者将这一段落分成三个部分进行处理(参见谱例3-3)。①处的协奏声部以F宫系统五声调式的音阶在“C音”至“G音”上下起伏持续波动,营造了湖水波动的画面,接着协奏声部《无锡景》的曲调悠悠飘入,唤醒了第一声鸟鸣,因此笔者首先选用下滑音,用较轻的音量模拟鸟鸣,手指在弦上轻轻带过,又考虑到此时协奏声部停留在G1与C2的长音,为了表现鸟鸣的声音较远及睡眼惺忪的状态,因此笔者采用三把位的滑音来演奏,这一音域既能突出鸟鸣声,又能适应与协奏声部营造的清晨氛围。②处协奏声部进入第二句旋律,音型呈上行,此时已经微见阳光,鸟儿们都已醒来,清新的空气使得心情愉悦。因此这一部分的鸟鸣较①处稍密集些,以清脆、透亮的音色为主,手指在滑弦时可以稍快些。③处协奏声部的持续音型变为E角调式,通过调式的变化更显明亮色彩,这一部分可以作为鸟鸣的高潮处。模拟天空、树梢上满是自由的鸟儿,仿佛整个大自然都是它们的舞台,因此演奏音域可扩展至第四、第五把位,突出热闹的氛围。

谱例3-3王建民《太湖风情》第1小节-第10小节

五、催快

慢起渐快是中国传统音乐中常用的表现手法,极富戏剧张力,用于连接速度差别较大两个的段落,无固定的速度,通常由演奏者根据当下情绪,使乐音间的节奏越来越紧凑,为听众营造不断高涨的情绪,将音乐推向更快的速度,甘涛先生将这一手法称为“逐句催快”31。

作者运用这一手法将“运河风貌”和“梁溪新颜”两段进行接续(参见谱例3-4)。以邓建栋先生的首演版本为例:①处的速度约为♩=36;②处的速度约为♩=50;③处的速度基本稳定于“梁溪新颜”段落的速度♩=146。总之,在演奏时,务必避免突快或者渐慢等脱节的情况,要做到快而不急,引领听众的情绪进入热闹的氛围中。

谱例3-4王建民《太湖风情》第348-355小节

第二节 华彩乐段

华彩段在协奏曲中总是具有十分特殊和重要的地位,不仅是主奏乐器集中展示技巧的部分,也是音乐表现最为关键的段落之一。在这部作品中,华彩乐段位于最后一个主题之前(第576-586小节),与传统西方协奏曲体裁的结构安排类似,都处于乐曲接近结尾的位置,乐曲最后一个乐段也因此具有尾声意义,它对第一主题的回顾也表明,华彩部分所具有的总结全曲的作用。

本曲华彩乐段整体写作较为典型,具有明确的炫技性,主要难点在于音符的快速跑动、泛音、拨弦等演奏技法,除了体现高难度的演奏技巧外,这一部分也具有一定音乐表现力,与乐曲的主体部分同样具有极强画面感。演奏者必须在把握音乐表现的基础上,结合技法要求,设计最为合理的弓法与指法,以充沛的情感完成最为精彩的作品演绎。

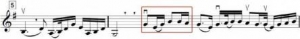

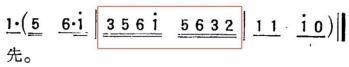

一、结构划分

笔者将该段落划分为5句。第一句通过高音区模仿鸟鸣,并用音阶下行过渡至低音区,接着使用快速打音及灵动的拨弦,体现江南旋律色彩。第二句整体速度由慢到快,将旋律推向高潮,并结束在“A”音。第三句用泛音的演奏技法,自然地承接上句,引出《无锡景》的旋律,既呼应了作品开篇引子部分的旋律曲调,又通过泛音的朦胧美,为整个段落增添了一种梦幻般的色彩。第四句以拨弦与打音交替的形式,烘托出热闹气氛,与第三句泛音的演奏技法形成动静对比,极具张力。第五句则用连续的快速换弦、换把及换弓技巧,将华彩段落推向最高潮。

二、演奏处理

华彩段落不仅展现了作曲家对音乐材料的精心编排,也对演奏者提出了较高的技术性与表现力的要求。此外,华彩段落没有明确的拍号及速度标识,这给予演奏者极大的二度创作空间,但这需基于作者在谱面所提供的信息之上。(参见谱例3-5)

第一句作者使用了带有不同装饰音记号的“D”音来模仿鸟鸣。根据谱面信息,第一个“D”音作自由延长,随后过渡到四分音符,再到八分音符,最后在“D”音稍作停留;此外,在谱面中能明显看出,音符之间的空隙由宽到窄。因此,这一句的速度处理应由慢渐快,同时,为了与上一快板段落形成鲜明对比,此句可稍稍拉宽,突显“Rubato”片段的张力。最后一个“D”音的打音亦可由慢渐快,自然过渡至577小节,其中不应有明显的间隙,以顺滑、流畅为主,突出高低音区的色彩对比。根据作者标注的弓法,第578小节可有极细微的气口,但应保持乐句的连续性和整体性,避免割裂。最后,三个自由延长记号可根据演奏时的情绪适当调整,用气息带动乐音向前推动,落至拨弦处。

第二句整体线条流畅,在演奏过程中应保持旋律线条的流畅性,为此,演奏者需要避免在音符上的长时间停留,而应该用整体维度来把握旋律,从慢到快自然地推进,直至达到第580小节的最后一个音,这里形成了一个小高潮,为后续的静谧旋律色彩提供了鲜明的对比效果。

第三句是华彩段落的点睛之笔,再现了作品开篇引用的《无锡景》曲调,泛音的技法为作品带来朦胧的、回忆性的色彩。可用自然泛音与人工泛音相结合的演奏技法。方框处演奏技法较难,在同一弓中演奏两个不同的泛音,这要求演奏者在换把与换弦时保持音准的准确性,双手配合紧密,可用较快速的擦弓,确保泛音“C”音尽可能清晰透亮,使余音尽可能延长,并迅速将弓毛贴至内弦,在听觉上尽可能减少断裂,保持音乐的流畅性和连贯性。

第四句运用了五度拨弦与颤音的结合技法,在演奏上与前一句空灵的泛音技法形成音响对比,此处演奏风格较为活泼。做慢渐快再渐慢呈橄榄形的速度变化。此处的颤音无需在主音多做停留,应触弦即颤,形成由点成片的音响效果。

第五句开头运用音型重复的写作手法,形成了对奏的音响效果,因此笔者使用外弦“A”音与内弦“A”音增加色彩对比,使乐句具有层次感和立体感。第585小节由慢渐快,需要演奏清晰,手指快速跑动,以确保音乐流畅地过渡至小字二组的“A”音,在华彩段落的最后,节奏再次拉宽,并明确D宫调式,为承接下一段落的情绪和氛围做准备。

华彩段落作为《太湖风情》的亮点之一,展示了作品深厚的艺术魅力和演奏者的精湛技艺。在这一部分快速的音符跑动、泛音、拨弦等技巧的结合应用,不仅考验了演奏者的技术能力,更在音乐表现上增添了丰富的层次和动感。华彩段落要求演奏者对作品的结构作出精确把握,以及对弓法与指法的科学运用,从而确保既展现出高难度的演奏技巧,又不失其画面感和情感表达的深度。这一段落的精彩呈现,进一步展现了《太湖风情》作为一部融合传统与现代、技艺与情感于一体的杰出作品。

谱例3-5王建民《太湖风情》第576小节-586小节

——————

31甘涛:《江南丝竹音乐》,江苏人民出版社,1985年,第8页。

——————

结 语

经过对《太湖风情》的深入分析,可知这部作品不仅是对太湖以及无锡地区自然美景和文化底蕴的艺术性探索,更是传统与创新相结合的语汇表达。通过运用江南民歌的旋律特征与诗词韵律,结合对锡剧过门及《无锡景》、《二泉映月》等经典旋律的引用,作曲家巧妙地将江南语言的韵律美和本土文化融入音乐之中,展现了江南风情的独特魅力。

《太湖风情》这首大型二胡协奏曲对无锡地域文化和太湖美景进行细腻描绘,亦彰显了对二胡音乐的传承与创新。随着笔者对其音乐表现力的深入研究,可以感受到作曲家笔下的太湖,不仅是一个地理的概念,更是一个文化的符号,代表着江南的人文精粹与江南人民对生活的哲学,让人们在欣赏美妙旋律的同时,更能产生文化共鸣。作者将独特的艺术魅力与深厚的文化底蕴融入作品中,为我们展示了一幅幅生动的江南水乡图景,江南文化与二胡音乐的融合,同时也为传统音乐的延伸和发展提供了新的路径和思考,这不仅对二胡音乐的研究和演奏有着重要的意义,亦为我们理解地域文化与中国传统音乐提供了宝贵的视角。

经过本次写作,笔者对作品有了更全面的认识,相信在未来的演奏实践中,对这部作品的理解和表达将更为深刻与丰富。《太湖风情》无疑是一部价值非凡的作品,它的艺术价值和文化意义值得更广泛的关注和研究。遗憾的是,目前对于这部作品的演绎和研究还相对较少,期望未来能有更多的艺术家和学者将目光投向这部优秀的作品,一同探索和挖掘其内在的艺术魅力和文化价值。

参考文献

一、著作类:

(一)、专著

1.甘涛:《江南丝竹音乐》,江苏人民出版社,1985年。

2.李伯重:《多视角看江南经济史》,三联书店出版社,2003年。

3.李吉提:《中国音乐结构分析概论》,中央音乐学院出版社,2004年。

4.吴恩培:《吴文化概论》,东南大学出版社出版,2006年。

5.赵元任:《现代吴语研究》,商务印书馆,2017年。

(二)、编著

1.中国音乐家协会江苏分会:《锡剧常用曲调》,江苏省人民出版社,1965年。

(三)、论文集:

1.刘欣:《浅谈锡剧主胡演奏中的韵味》,收录于《文化艺术创新国际学术论坛论文集(三)》,2023年。

二、论文类:

(一)、报刊文章:

1.陈茴茴:《音乐勾勒“狂想”版图》,载《音乐周报》,2023年12月06日,A16,人物。

(二)、期刊论文类:

1.陈浩生:《谈锡剧主胡伴奏的“三小”指法》,载《剧影月报》,2007年第4期。

2.邓建栋:《悠悠江南韵,浓浓故乡情——<姑苏春晓>作品分析及演奏》,载《乐器》,2004年第3期。

3.傅国通、蔡勇飞、鲍士杰、方松熹、傅佐之、郑张尚芳:《吴语的分区(稿)》,载《方言》,1986年第1期。

4.黄大岗:《杨荫浏和<二泉映月>——曹安和访谈录》,载《音乐研究》,1998年第1期。

5.江明惇:《试论江南民歌的地方色彩》,载《音乐研究》,1983年第1期。

6.江明惇:《关于民歌特征的美学思考》,载《音乐研究》,1988年第1期.

7.吕淼、王芳:《论地域文化对江南民歌与锡剧的影响》,载《音乐创作》,2018年第3期。

8.李晓春:《锡剧音乐多元化探析》,载《艺术百家》,2012年第5期。

9.孙怡:《江南胡琴曲的润腔艺术──方言与传统声乐对江南胡琴曲润腔艺术的影响》,载《人民音乐》,2000年第9期。

10.王芳:《论江南民歌演唱中的语言与音乐特点》,载《大舞台》,2012年第10期。11.吴岫明:《几首民歌的渊源及流传》,载《艺术百家》,1998年第2期。

12.曾静:《<道林·格雷的画像>中的声音图景》,载《文学界(理论版)》,2012第11期。13.庄若江:《殊途异彩梁溪风范——特色独具的无锡民乐》,载《江苏地方志》,2022年第4期。

14.朱小川:《锡剧主胡与二胡演奏的结合技巧》,载《剧影月报》,2018年第四期。

(三)、学位论文类:

1.曹晓燕:《方言和普通话的语音接触研究——以无锡方言为例》,苏州大学汉语方言学方向博士学位论文,导师汪平教授,2013年。

2.李祖胜:《二胡艺术与江南文化》,福建师范大学民族音乐学方向博士学位论文,导师王耀华教授、乔建中教授,2007年。

(四)、网站类:

1.无锡市滨湖区人民政府,http://www.wxbh.gov.cn/doc/2020/10/15/3059466.shtml,登陆时间:2024年2月27日。

2.无锡市人民政府,https://www.wuxi.gov.cn/mlxc/wxnj/index.shtml,登陆时间:2024年那3月7日。

三、田野工作或采访

1.2024年2月7日,线上,采访人:施思,被采访人:王建民。

2.2024年3月11日,线上,采访人:施思,被采访人:邓建栋