一、骨象之表现

中国人对“骨”这一范畴是很重视的。《老子》第三章中有:

“是以圣人之治,虚其心。实其腹,弱其志,强其骨,常使民无知无欲,使夫智者不敢为也。”抛开其圣人之治的愚民思想不论,单针对人体而言,在先秦哲学中,老子是较早明确地讲“骨”的,这与道家哲学极重视自然生命有关。

老子之后,孟子提出养‘浩然之气。"并说此气“至大至刚”。这“刚”从人体来说是与“骨”相联的,所以人们常以有“骨气”来称颂人格的高贵正直,同时“骨”也被赋予?一种伦理道德的含义。

中国古代相学重“骨”。称为骨法。东汉王符《潜夫论·相列第二十七》中有:“是故人身体形貌,皆有象类。骨法角肉,各有分部,以著性命之期,显贵贱之表。……骨法为禄相表,气色为吉凶候。……然其大要,骨法为主,气色为候。”把人的贵贱。寿夭与骨法角肉相联系。

魏刘邵在《人物志·九征第一》中说:“骨植而柔者,谓之弘毅。弘毅也者,仁之质也。”把骨与人的精神气质、人格联系起来。

中国书法尚骨,并视之为书法艺术的根本。唐人孙虔礼《书谱·序》中有:“假令众妙攸归,务荐骨气,骨气存矣,页遒润加之.……如其骨力偏多、道丽盖少,则若枯槎架险,巨石当路,虽妍媚云阙,而体质存焉。若道丽居优,骨气将劣,譬夫芳林落蕊,空照灼而无依,兰沼飘萍,徒青翠而奚托?”指出了骨气、体质的重要性。

中国画尚骨,古名画家顾恺之《论画》,在评价魏晋画人名作时曾多次提到“骨”。如“《河本记》……有天骨”;"《孙武》……骨趣甚奇”;“《醉客》:……骨成而制农服幔之";等等。“骨”作为一种能体现人精神气质的“形”,是顾恺之“以形写神”的一个重要方面。六朝时,南齐人物画家谢赫提出绘画“六法”:“一。气韵生动是也;二。骨法用笔是也;……。”(《古画品录》)骨法用笔是体现气韵的重要手段。

中国文学尚风骨。刘勰在《文心雕龙·风骨》中说:“招怅述情,必始乎风,沈吟铺辞,莫先于骨"。“练于骨者,析辞必精,深平风者,述情必显,”“骨”是“辞”的内在逻辑结构和逻辑力量。

综上所述,我们发现,中国文化对“骨”的作用是相当重视的,“骨”在中国美学史上也是一个相当重要的范畴,并且渗透到各个艺术领域中。不难看出,骨的表现有三个层次:一是技巧性的、具体的骨;二是由具体的、技巧性的骨所组成的整体的“骨”的艺术形象;三是由艺术整体的“骨”的形象所体现出来的神韵,即精神方面的东西。

这“骨”在音乐演奏艺术上尤其重要,我把它称为“骨象”,它对抒发乐曲之情感、体现乐曲之意境,起着举足轻重的作用。它既是一个不容忽视的技巧问题,同时也是一个重要的美学问题。它的表现在于音乐作品的创作技法,演奏技法,整体结构,以及由此所体现出的风格神韵、精神气质及作品内涵。我在从事二胡演奏教学的过程中,对此颇有体会。下面从具体的二胡作品、具体的表现方式和具体的演奏技巧等几个方面来进行一些探讨。

1、作品本身的骨象。具体体现在旋律的骨干音,音高排列,节奏形态,旋律线条的内在之力,滨奏技巧的安排,以及由此所形成的作品整体结构。它反映出创造者的个性、内在气质,以及乐曲本身的药涵。不同的作品有不同的骨象结构,一个演奏者需努力去抱握它。

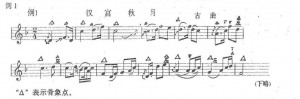

二胡曲《汉宫秋月》的骨象结构,主要表现在对乐曲旋律骨干音的强调,一是强拍子上的强调,一是弱拍子上的强调。强拍子强调主要由弓子技巧来表现。如音头,并常铺以左手的吟滑;弱拍子强调由右手弓子音头或左手吟猱绰注或两者合而为一来体现。弓子技巧强调体现的是一种骨力,吟猱绰注强调体现的是一种骨韵。参见谱例:

刘天华《闲居吟》一曲的骨象结构,(I)(Ⅲ)(V)段速度:慢,极慢。表情术语:如歌地。此三段骨象的表现主要是通过弓子及左手吟猱表现出一种内在的骨力。这种骨力不是通过骨象点“△”表现出来的,而是用一种连绵不断、柔韧的力来表现。也就是所谓“行遒劲于柔美之内。”(谱例略)

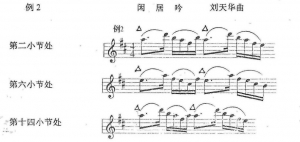

此曲第二段,速度较快。旋律较大幅度地、频繁不断地上行下行,表现出一种追求,一种向往,一种畅想,甚而还有一种豪情。此段最主要的骨象点表现在:

这几处的骨象点对于此段音乐情绪的表现很重要。

此曲第四段,快板速度,骨象点主要表现在乐曲无规则的强音上,是由右手弓子音头和左手手指打音技巧来表现。打音技法的表现需要右手弓子力的帮助。参见谱例:

此处骨象体现出的是一种妙趣,一种跳动的闲情。

2、地方民间乐曲,以及以民间音乐素材为基础创作的乐曲的骨象,它的具体体现不仅在于节奏形态、音高排列等作品本身的因素,而且在于右手运弓的力点不同,左手吟猱绰注的不同,这种不同是与不同的地理环境所形成的不同的语言感觉,不同的气质紧密相关的。

在现有的二胡曲目范围内,粗分可用南北二字概括。南以江苏、浙江、广东为代表,北以陕西、山东、河南、东北为代表。南北之间的差异是很大的。细分的话各地区亦有差异,只不过上述北部地区之间虽有差异,但也有其内在的相似之处,右手弓子的力点、吟猱绰注、以及语言所体现出的韵味都有相似之处。上述南部地区情况亦大致如此①。另外,尚有不属本文“南北”范畴之内的地区风格,如湖北、湖南、新疆、内蒙、西藏等地的民间音乐,有其独特的、个性鲜明的骨象表现,不过在二胡曲范围内,有关这些风格的二胡曲较少,好曲子就更少,故本文将不涉猎有关这些地区风格的乐曲。

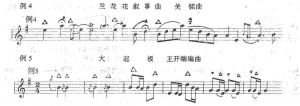

北方音乐旋律跳动大,节奏变化多,高亢嘹亮,连悲吟之曲都显示出一种力,因而,可以说,北方音乐以骨胜。南方音乐节奏多平稳,旋律多级进,秀丽婉转、柔美和多韵味是南方音乐一大特征,因而也可以说,南方音乐以韵胜。但北方音乐有北方的韵,南方音乐有南方的骨,只不过南北的骨韵不同以及表现方式、演奏技巧不同罢了。北方人说话有一种直的韵味,表现在演奏上,往往弓子出弓冲,有力度,并且弓子往往直来直去,在音头上往往辅以滑音或回滑音以及打音等左手技巧,体现出其特有之骨韵。《兰花花叙事曲》(关铭曲)是以陕西民歌《兰花花》为素材创作而成,乐曲引子,(见谱例4)三弓奏完,即给人描绘出一幅黄土高原的画面,并给人一种苍凉之感。这种意境、骨象的表现,除其旋律特性因素外,演奏技巧的特性也是一个非常重要的因素。表现在右手弓子上,就是力的拙和直,并且往往带有音头,左手的吟、滑、打、回滑干净利索。河南民间乐曲《大起板》(王开端编曲)开始部分,(见谱例5)每一弓都是力的表现,大滑音利索之极。北方音乐表现柔美之情,也带有一种“直”的韵味,只不过力的表现稍回收了一点、柔韧了一些,但演奏技巧特性并未改变。

南方山清水秀,语言委婉多韵。因此,在音乐的表现上往往秀丽、柔美,在演奏技巧:上,走弓多波浪,如浪弓、带弓、大肚弓以及点弓。不用大力揉弦,滑音频率较慢,并在其中吟咏情性,参见谱例:

谱例7最后一个长音的奏法是典型的浪弓奏法,据丝竹名家周皓先生讲,这种弓法在一般民间艺人的演奏中常可听到。谱例6、8所体现的共性特征是弓子力的迂回曲折,左手加花多,在吟猱绰注中吟咏情性,而例6、8的区别在于例8的加花比例6更多,更密,揉弦频率较慢,滑音更夸张,而例6运弓的力比例8要拙直一些。例8A和B的区别在于A弓子音头的运用,使旋律线条有明显的骨象点(和例6相同),而B段却很少用弓子音头,骨象表现在韧力之中,这是由于乐曲两段情感表现不同,因而技巧的运用也就不同,骨象的表现也就不同。

综上所述,南北音乐风格骨象的表现在演奏技巧上的运用有三个方面:

一是点。用弓子音头来强调旋律线条的骨干音,即“△”符号所表示的。只不过北方音乐骨象点的表现比南方音乐骨象点的表现要冲和直的多。这点“△”体现出一种骨力。

二也是点。即“△、△、△”。这点和前一种骨象的表现却不尽相同、此点的表现往往伴有滑音、回滑音和打音,融骨力与韵昧于一体。北方苷乐清、打、回滑音的频率快,南方音乐滑、打、回滑音频率较慢,而广东音乐的滑、打、回滑音的频率就更慢。

三是面,即贯穿于旋律线条的内在之力,由弓子和左手吟猱共同体现。南方音乐的表现,弓子连绵不断,迂回曲折,而北方音乐的表现,弓子是合直与柔韧之力于一体。滑音与回滑音在“面”的运用上频率要比在点“△”的运用上要慢一些,

不同的地方风格有不同的骨象表现,为数众多的地方风格性乐由:以及以地方风格音调为素材创作的乐曲,是二胡曲目中的宝贵财富。学习、研究、掌掘其骨象结构,对于表现乐曲的韵味、乐曲之意境是很重要的。

3、演奏者再创造过程中的骨象表现,这种骨象是与作品本身的骨象融为一体的,它折射出演奏者的个性、内在气质及艺术功力。

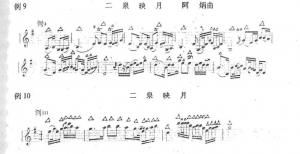

阿炳创作并演奏的《二泉映月》一曲,既有复杂之情和意,又有内在的骨力,寓刚健于人世沧桑之中,行遒劲于柔美之内,显示了托实的艺术功力。《二泉映月》一曲的骨象表现既有江南音乐风格技法的特性,如浪弓、小三度音不换把奏法所产生的大回滑韵味,同时也有北方音乐风格技法的特性,表现在力的拙和直、音头的有力、短促,小回滑音的速率较快(见谱例9)、阿炳演奏此曲的骨象表现,除其利用点“△”所表现出的骨力外,并且对骨象点的表现,往往采用速率较快的小回滑音、滑音以及密而有力的打音作辅助手段,使骨力的表现有一种悲凉的韵味。除其骨象点的表现之外,在连绵不断的演奏中,有--种内在的遒劲,韧力,尤其在滑音、吟猱中体现得更为精妙,而在乐曲高潮处(见谱例10),几乎个个音都用强力度奏出,几乎个个音都带有音头、铿锵有力,气势磅礴,一股耿直、阳刚之气挥洒而出。

总之,“骨”作为一种技法,它体现了技法之外的作品内在的精神气质,“骨”作为一种“形”,它体现了形之外的无形的神韵,“骨”作为一种有限的东西,却可以超越有限,达到无限。因此,骨既是有形,也是无形的,有形表现在可见的感性方面,无形表现在不可见的精神方面。对于一个演奏者来说,认识其重要价值,在艺术创造中去把握它,了解它,研究它,表现它,更确切地说,把握不同作品中不同的骨象结构,对于挖掘、创造、表现艺术作品的意境内涵是很重要的。

二、“气”与意境之整体创造

“气”在中国艺术意境创造中是一个不可缺少的范畴。老子的“道、气”,管子的“道、气、精”,孟子的“养吾浩然之气”以及王充的元气论探讨的是从宇宙到人生的形而上学的哲学命题。自曹丕“文以气为主”出现后,“气”这一观念在文学艺术中得到了广泛的运用,刘勰的“重气之旨”,谢赫的“气韵生动”,另外如神气、骨气、血气、秀气等等概念。“气”这一范畴已经是包含了观念、感情、想象力、艺术家所具有的气质、个性和艺术修养。在这一点上,“气”同上一章所讨论的“骨”的第三层含义是相同的。

苟悦(公元148-209年)在《申鉴》的《杂言下》中说:“凡言神者,莫近于气。有气斯有形,有形斯有神,有神斯有好恶之情矣。故人有情,由气之有形也。”指出有气才有形,有形才有神,有神才有情。“气与情偕”(刘勰语)。徐复观先生在谈到“气”这一范畴时说:“一个人的观念、感情、想象力必须通过他的气而始能表现于其作品之上。同样的观念,因创造者气的不同,则由表现所形成的作品的形相(Styke)亦因之而异,支配气的是观念、感情、想象力,所以在文学艺术中所说的气,实际上是已经装载了观念、感情、想象力的气,否则不可能有创造的功能。"②

毫无疑问的是,人的生命离不开气,情感与神韵的表现离不开气,任何艺术创造都离不开气。而本章所要探讨的是:1、如何使气的表现贯穿于整个作品之中,就象一条血脉贯穿在作品生命之中,使艺术作品的意境成为一个完美的整体。2、气息的处理、安排对于作品意境的体现。

要让“气”贯穿于作品之中,作为演奏者,首先要整体把握作品意境、情感、精神,然后把乐曲意境、情感、精神之气(其中亦包含了演奏者个人气质及修养),用具体的演奏技巧表现出来。虚者实之,实者虚之,就是要靠气来体现的,实者虚之是要使实浮出气韵,虚者实之是要使虚处灵气呈现。骨象的表现,离开气也是无法体现出来的。而这个“气”是不能断的,就象人体中的血脉一样,如有断处,作品意境生命将会枯竭、作品意境将会支离破碎。只有使演奏者个人气质与作品情感、精神融为一体的气贯穿于整个作品之中,才能创造出完美的艺术作品意境。笔者在演奏《纳兰性德辞意》一曲时,追求的是弓未起,而作品意境之气已动,最后一弓已尽,而作品意境之气未尽,使作品意境之气绵绵不断、贯穿于整个作品之中。余其伟演奏的粤胡曲《汉宫秋月》,从头至尾散发出的是一种萧瑟之气,一种娇美的凄凉怨情,作品意境极为完美。而阿炳演奏的《二泉映月》,则从头至尾散发出一种人世沧桑之怨气,一种耿直的品格、个性,一种阳刚之气,给人的情感震憾极大。气息的处理安排,对于体现乐曲意境是很重要的,气息处理的巧拙不同,舒服与否直接影响到作品意境的表现,这实际上是很微妙的节奏感觉,它体现了乐曲意境生命的流动。对于一首作品的气息处理,要根据乐曲整体之精神、情感之气来处理。它的具体表现一是在没有固定节奏处的音与音之间的节奏处理,如散板;二是在有固定节奏处的音与音之间的非常微妙的处理。二胡曲《江河水》引子部分音与音之间的长短,句与句之间的气息间隔处理及第一段进板后节奏点的强调是很见功力的,稍有差池,就会影响到作品情感的表现,而黄海怀的演奏处理是较完美的。

笔者演奏的二胡曲《秋词》第一部分,实际上是情感的随意流动,音与音之间时值的长短,是难以完全用谱子记出来的。《纳兰性德辞意》散板部分亦如此,而到慢板部分,如果能随意演奏,也许对独奏旋律意境的表现要好得多,但因为这是二胡与乐队的作品,此部分的意境要由独奏与乐队共同来体现(乐队部分的意境表现是独奏无法体现出来的),因此,就需要独奏者在固定节奏框架之内去寻求气息的最佳处理。

有些乐曲意境的表现需要一种自由的、随意的节奏处理,有些乐曲意境的表现需要按严格规定的节奏处理,强调节奏点,而有些乐曲则需要在固定的节奏框架之内去寻求微妙的节奏处理。在二胡曲中,有很多作品是把上述三种情况融于一曲之中的。陈耀星演奏《陕北抒怀》,慢板部分粗听起来,似乎是严格按速度、节奏演奏的,其实不然,在他的湾秦过程中,慢板第二段的速度已与第一段的速度有所不同,在旋律的流动过程中是进行了微妙的节奏处理的,既强调节奏点,同时亦有很微妙的气息张弛,即是说既有严格节奏的韵律又有气息徽妙处理的韵味,故此曲情感表现极佳。

认识到“气”这一范畴在艺术创造中的重要作用,正确运用,处理“气”这一意境创造中至关重要的东西,方能创造出完美的艺术意境,而“气”对于意境表现的佳与否,深与浅是要看演奏者的精神修养与艺术功力的。

作者附言:

本文完成于90年4月,系拙作《论二胡演奏艺术意境之创造》中的一部分。原文其它章节已刊登在《黄钟》90年第四期。

①广东与江南的地区风格差异要稍大一些,但也有其内在相似之处。

②见徐复观《中国艺术精神》第140页.